ボケた文豪は、ボレロを奏でた。:晩年の武者小路実篤について 【#1】

文学が好きだ。文学のユニークな表現が好きだ。とりわけ、常識を大きく逸脱した文学の言葉づかいが大好きだ。

流麗な文体の作品も、もちろん魅力的ではある。だけど、既存の言語体系からはみ出したヘンテコな文字列に、より惹かれてしまう。

難解で、得体の知れない、世間では悪文と呼ばれる読み物。奇書と文学のあいだを綱渡りする、危なっかしい言葉たちのことを愛おしく思う。

その意味で、とある作家が最晩年に書いた散文には、読み返すたびに心を鷲づかみされる。八十九歳を迎えた文豪は、他に類を見ない孤高の境地、あるいは狂気へとたどりついていた。

新しき村の生活は段々村らしい生活がはじまる。そして皆が皆らしい生活を始め、益々村らしい生活が村らしく生れて来、村らしい喜びが生れてくる。

村らしい喜び、おもしろみが生まれ出ると思う。村らしい生活の面白さこそ段々面白くなると思う。

その深さも段々面白くなり、深くなり、村らしい喜びが生れてくると思う。それは自然に面白くなり、深くもなると思う。

人間の生活は自然に面白くなり、村らしくなると思う。村の生活は面白くなる。

いろいろのものが生れてくると思う。

村らしい皆の生活。

段々面白くなる。自然の喜び。

難しい語彙はひとつもない。にもかかわらず、文意をとらえるのは途方もなく思われる。同語反復を延々と繰り返し、話が一向に進まないためだ。

この破綻した文章の書き手は、武者小路実篤。大正期の文学グループ「白樺派」の中心人物であり、三十代で『友情』などの代表作を世に送り出した。ただし上記の文章を綴ったのは、著名な作品群を発表した半世紀以上後である。

(戦前の文豪は夭折することが多かったが、実篤は長命だった)

実篤はなぜ、このような曖昧模糊とした文体を選んだのだろうか。常人には計り得ない、何か深遠な意図が込められているのだろうか。

いや違った。答えはもっと単純だった。老いた実篤はボケてしまっていたのだ。

実際、数年前に書かれた文章は平明で、問題なく読み通すことができる。同じ語を繰り返す傾向はこの頃から見られるが、まだ強調表現の範疇に収まっている。

しかし、作家の中にあったバランス感覚が、老いによって壊れてしまったのだろう。結果、無限に足踏みするだけで一歩も進まない、滑稽で哀しい悪文が出来上がった。山田風太郎は『人間臨終図鑑』のなかで、晩年の実篤を脳髄解体と揶揄している。至言だと思う。

◇

ボケた文豪が遺した、破綻した文章。晩年の実篤に対する評価は冷ややかだ。批判すらなく、文壇からは黙殺されている。当然の反応ではある。

だが最初に述べた通り、わたしはむしろ、バランス感覚が壊れた実篤のとりこになっている。老作家の言葉が頭に焼き付いて離れない。そこいらの名作・名文が束になっても敵わない、圧倒的な強度がこの文字列にはある。

悪文だからといって否定するのはまだ早い。胡乱な筆から生まれる文学だってある。もう少し、老作家の足あとを観察してみよう。

新しき村の生活は段々村らしい生活がはじまる。

冒頭からして、主述の関係がおかしい。たった二十一字しかないのに、読んでいて頭痛が痛くなってくる。

とはいえ、この一文目に関しては、実篤に関する知識があれば、ある程度意味を汲み取れる。

『新しき村』とは、若き日の実篤が開拓した農村共同体の呼び名である。彼は昔を振り返り、この集落に住まう入植者たちの奮闘を思い浮かべた。そして、消費社会から離れて「村らしい」生活を始めることができた、と称賛したのだ。

『新しき村』の「村らしさ」に、実篤は理想を託していた。だから上記の文章も、大意を推し量ることならできる。村民の生活が今後より善くなりますように、という願いを込めていたのだった。

なるほど、言いたいことはわかった。しかし、いざ読み進めようとすると、二文目で叩きのめされてしまう。完膚なきまでに。

村らしい生活が村らしく生れて来、村らしい喜びが生れてくる。村らしく生まれて、村らしい喜びが生れてくる。

「村らしい」生活が「村らしく」生まれる、「村らしい」喜びが生まれる、という語の水準での繰り返しがある。加えて、この文と同じ文を、再度畳み掛けている。同文反復の内側に同語反復。トートロジーの中からトートロジーが出てくる、トートロジー・マトリョーシカだ。こんなの初めて見た。

村らしい生活の面白さこそ、段々面白くなると思う。その深さも段々面白くなり、深くなり、村らしい喜びが生れてくると思う。それは自然に面白くなり、深くもなると思う。

人間の生活は自然に面白くなり、村らしくなると思う。村の生活は面白くなる。

主旋律である「村らしさ」の反復に、伴奏として「深さ」と「面白さ」のリフが加わってしまった。気が変になってしまいそうだ。

「村らしい」生活の「面白さ」こそ「面白く」なり、その「深さ」も「面白く」なり、「深く」なり、「村らしい」喜びが生まれてくる。それは「面白く」なり、「深く」なる。生活は「面白く」なり、「村らしく」なる。村の生活は「面白く」なる……

だがこうして、溢れ出した言葉を浴び続けていると、一種のグルーヴ感に陶酔している自分に気が付く。もしかすると、一連の文章は、散文ではなく楽譜としてとらえるべきなのかもしれない。

理解を放棄して、音楽を聴くモードに意識を切り替えてみよう。すると、同じような言葉が延々と繰り返され、にもかかわらず受け手を飽きさせない、実篤の不思議な魅力が紐解ける。老作家は、無際限に単語を繰り返すことで、言葉の持つ意味を削ぎ、リズムを強調してみせた。ラヴェルのボレロに比肩する楽曲を、筆運びによって表現していたのである。

このことを念頭に置けば、実篤のほかの文章に対する見方も変わる。ボケた文豪は、悪文を書いたのではない。紙の上でボレロを奏でていたのだ。

僕も八十九歳になり、少し老人になったらしい。

人間もいくらか老人になったらしい、人間としては少し老人になりすぎたらしい。いくらか賢くもなったかも知れないが、老人になったのも事実らしい。しかし本当の人間としてはいくらか賢くなったのも事実かも知れない。

本当のことは分からない。

しかし人間はいつ一番利口になるか、わからないが、少しは賢くなった気でもあるようだが、事実と一緒に利口になったと同時に少し頭もにぶくなったかも知れない。然し少しは進歩したつもりかも知れない。

ともかく僕達は少し利口になるつもりだが、もう少し利口になりたいとも思っている。

皆が少しずつ進歩したいと思っている。人間は段々利口になり、進歩したいと思う。皆少しずつ、いい人間になりたい。

いつまでも進歩したいと思っているが、あてにはならないが、進歩したいと思っている。

僕達はますます利口になり、いろいろの点でこの上なく利口になり役にたつ人間になりたいと思っている。

実にいい人が集って、本気に生長している事を信じ切れる事を安心して見ていられることをよく知り、いい人が実にしっかりした考えをもって進歩している事を僕は安心して見ていられる。いい人が集って、毎日実に安心して働いていて、いい考えはますます生かして考えていてくれる事を喜んでいる。

僕は今後の事をますますたのしみに出来る事を喜んでいる。それはいろいろの人が集っている。いい人許りが集っているとはいいきれない所もあるかも知れない。だが不思議にいい人が集っていることも事実で、それ等の人が力をあわせてどんどん働き出すと段々面白い世界がひらけ出すと思う。

実にいい人が集って来ていると思う。その人達が力をあわせて働き出せば面白い世界がうまれ出すと思う。実にいい世界が生れ、本当に面白い時代がつぎつぎと出てくると思う。

意思疎通という言語本来の役割を忘れたリズムが、そこには刻まれている。思考力の衰えがなければ、この奇怪な演奏は聴こえてこなかったに違いない。

なれば文豪の老いに思いを馳せながら、しばし耳を傾けてみるのも悪くないだろう。少なくともわたしは、実篤の悪文、もとい活字の執拗反復(オスティナート)を口ずさむのが好きだ。あなたもぜひ試してみてほしい。

◇

それにしても、実篤が執拗に反復する言葉たちは、どれもポジティブだ。「村の生活は面白くなる」、「僕達はますます利口になる」、「本当に面白い時代が次々と生まれてくる」…。

バランス感覚が壊れ、破綻した文章しか書けなくなっても、老いた作家は楽観主義を貫いた。文の構造は壊れたが、若き日から保ち続けていた無垢な精神は壊れなかった。

わたしはこの事実に対して、胸がすく思いがしている。そして願わくば、このボケた文豪のように、愚かしくもピュアな活字のボレロを、自分でも奏でたいと考えている。

考えてみると、年を重ねれば皆、否応なくボレロを奏でてしまうはずだ。誰しもが衰えを知らないまま、生涯を終えたいと願っている。でもそれは叶わない。生き続ければいつか必ず、言葉は十分に聴き取れなくなるし、思いは上手く伝えられなくなる。

脳みそが衰える日は必ずやってくる、老いた未来のわたしたちは、他人には理解しがたいうわ言をくり返していることだろう。

重要なのは、ボケた時にどんな言葉をくり返すか、今のうちに決めておくことではないだろうか。それであれば将来のわたしは、実篤のように、楽観的な言葉をくり返していたい。論理的な言葉を紡ぐ方法は失っても、己が信念を無邪気に唱えながら、滅びていきたい。

いや、実篤のような文章は、今から書き始めても早くはないのかもしれない。現にわたしは実篤に心を鷲掴みにされている。この思いを発露させるには、老いた文豪に倣うのが良い。

くり返すのだ。執拗に。そして文構造を破壊せよ。実篤のように。実篤の文章はだんだん実篤らしいリズムを聴かせてくれる。そして反復が反復らしいリズムを作り、ますます実篤らしいリズムが実篤らしく生れて来、実篤らしい文学が生まれてくる。実篤らしい文学、面白みが生まれ出ると思う。実篤らしいリズムの面白さこそだんだん面白くなると思う。

その深さも段々面白くなり、深くなり、実篤らしい文学が生れてくると思う。それは自然に面白くなり、深くもなると思う。

人間のリズムは自然に面白くなり、実篤らしくなると思う。実篤のリズムは面白くなる。いろいろのものが生れてくると思う。実篤らしい反復のリズム。段々面白くなる。自然の喜び。

そんなわけで、わたしは文学が好きだ、武者小路実篤が好きだ。文学が好きで、悪文でもあるボレロでもある文学、武者小路実篤の文学が好きだ。

参考文献

『武者小路実篤全集第十七巻』小学館、1990。

最晩年の実篤が著した文章が収録されている。いずれも初出は、『新しき村』の機関誌『この道』。おそらく普通の文芸誌なら、老いた実篤の文章掲載を拒否していただろう。一方で『この道』は、実篤を精神的支柱とした機関誌だったからこそ、全文が掲載された。ボケた文豪の言葉を校正せずに記録してくれた『この道』に、わたしたちは感謝しなければなるまい。

前田 速夫『「新しき村」の百年―《愚者の園》の真実』新潮新書、2017。

実篤と『新しき村』が辿った軌跡は、この新書が詳しい。実篤は三十代に入ってから、小説を執筆する傍ら、理想的な共同体づくりに奔走していた。そして1918年に完成したのが『新しき村』だった。実篤の晩年の文章は、村が誕生して五十五周年(!)を祝した文章である。

余談だが、2022年現在も『新しき村』は存続している。村民の高齢化という問題を抱えつつも、宮崎県と埼玉県の二か所にて、百年以上も村を維持していた。

山田風太郎『人間臨終図鑑(下)』角川文庫、2014。

古今東西の著名人の享年と死にざまを記録した、浩瀚な書籍。かなりの分量があるが、軽妙な筆致のおかげで読み通すのは難しくない。実篤に関する話題が語られているのは「九十一歳」の章。

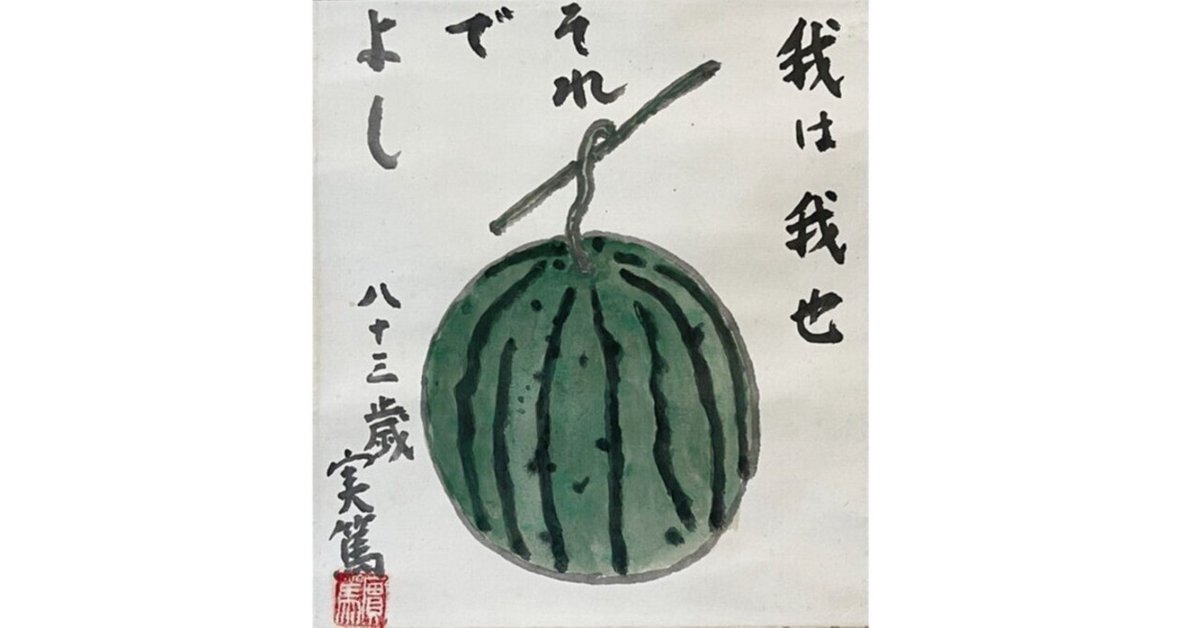

サムネイル画像:武者小路実篤の絵画「西瓜」

(引用元https://www.nagaragawagarou.com/sakuhin/saneatsu-c305.html)