装具学 脳卒中に用いられる下肢装具

学校で受けた装具学の授業がいまいち自分には分かりにくかったので、自分で調べてまとめてみました。

せっかく作ったので公開していこうと思います。

装具の定義

四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として体表に装着して,機能を補助する器具。(JIS:日本産業規格)

上肢若しくは下肢の全部若しくは一部又は体幹の機能に障害のある者に装着して、当該機 能を回復させ、若しくはその低下を抑制し、又は当該機能を補完するための器具器械をいう。(義肢装具士法)

装具は身体の一部を固定あるいは支持して変形の予防や矯正をはかったり機能の代用を行うものである.生体内に埋め込まれる補填材料(人工骨,人工関節など)は含まない.(テクノエイド協会 福祉用具分類)

となっている。

装具の名称

JISの定義による略称

FO → Foot Orthosis → 足底装具(インサート,インソール)

AFO → Ankle Foot Orthosis → 短下肢装具

KAFO → Knee Ankle Foot Orthosis → 長下肢装具

●身体の制御する部分を中枢側から並べて、それぞれの頭文字を取っただけ。

☞臨床でよく言われている名称

SLB → Short Leg Brace → 短下肢装具

LLB → Long Leg Brace → 長下肢装具

よく両側金属支柱付き短下肢装具のことをSLBと呼んでいるが、定義が変更されたので正しい呼称ではない。

しかも、SLBは短下肢装具全般を意味する言葉なので、旧定義であっても金属支柱付き短下肢装具も、SHBも、オルトップも、PTB免荷装具もすべてSLBということになる。

※Orthosis/Brace:装具

装具によく用いられる原理

●三点固定原理

一方向にはたらく力と、そこから離れた2点の逆向きの力により固定や矯

正力を得る方法

文章にすると分かりにくいですが、押さえたい場所とその力のカウンターが必要だよね~ってだけのこと。

装具のタイプ選択 (軟性・硬性)

軟性装具

布製の材料を主体として作られるもの

ex)ダーメンコルセット、膝サポーター、軟性インソールなど

硬性装具

金属やプラスチックを構成要素の主体としてつくられるもの

ex)プラスチック短下肢装具、支柱付き短下肢装具、硬性コルセットなど

小休憩。

ここまではなんにも面白くない。

字面だけで説明してても面白くないので後半は利用している方が多く、離床の現場でもよく見る短下肢装具についてまとめていきます。

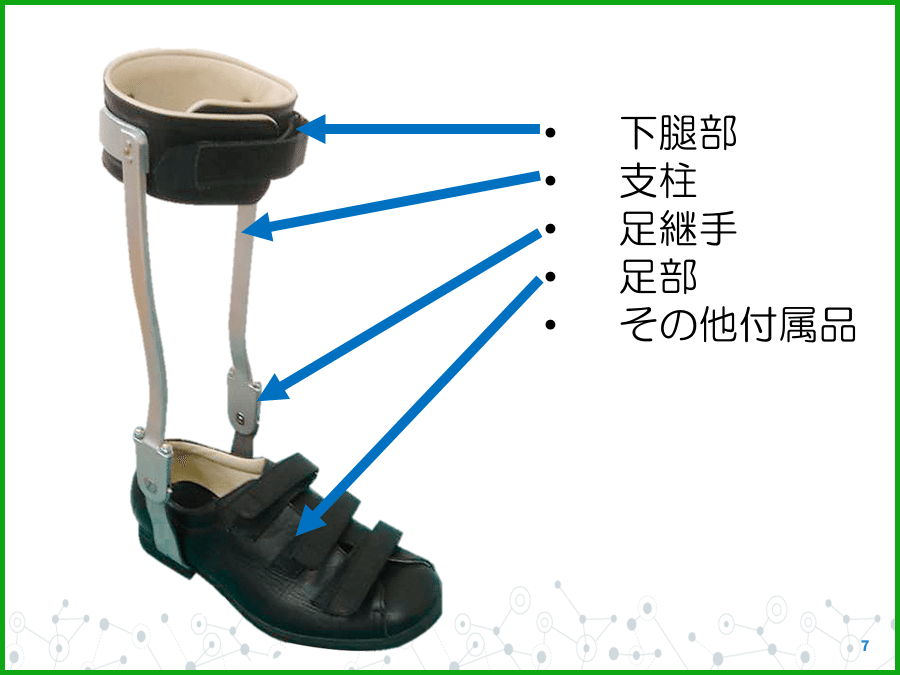

両側金属支柱付き短下肢装具の構成要素

下腿部:下腿半月,カフベルト

支柱:両側金属支柱

足継手:ダブルクレンザック足継手

足部:靴型

その他部品:画像にはありませんが、Tストラップがよく使われます。

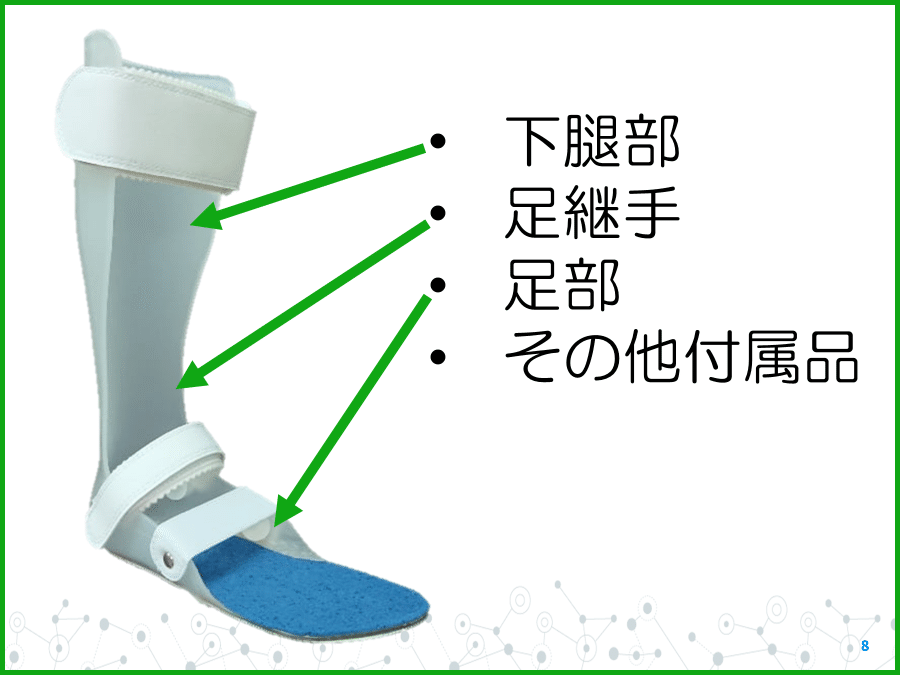

シューホーンブレース(SHB)の構成要素

下腿部:プラスチックモールド

足継手:たわみ継手

足部:プラスチックモールド

その他部品:画像にはありませんが、インヒビターバーやロッカーバーなどがよく使われます

※SHBは継手が無いのではなく、下腿部と継手部分と足部がプラスチックで

一体の構造になっている。

他にも様々なAFOが存在してますが、それはいつかまたの機会にまとめます。

短下肢装具の適応疾患

〇脳卒中などの中枢性神経疾患

→尖足,下垂足,内反足,など

〇末梢神経障害

→下垂足,踵足,など

〇骨関節疾患

→骨折,関節症,脚長差,など

脳卒中後の麻痺の方に用いられることが多いと思います。

短下肢装具の目的

足関節運動の拘束(制御)

足部/足関節の安定化

膝関節のコントロール

荷重の免荷

装具は基本的に身体の不随意運動を制御するためにあります。

痙性や弛緩している足関節を制御することで、下腿の前後傾を促したり固定することで膝関節のコントロールをはかることもあります。

装具の剛性と選択

金属支柱が一番剛性が高い(最近はカーボン製のものも出てきている)

→硬い材料なので高度な痙性にも対応が可能

→Brunnstrom StageⅢ(痙性著明)に適応する

SHBはプラスチックで撓むため、高度な固定は困難

→ある程度のコントロールが可能,痙性が中等度以下

→Brunnstrom StageⅣ以上に適応する

短下肢装具にはさまざまな足継手が存在している。

どの方向の、どの動きに対して制限を掛け、どの動きを代償(補助)を行うのかによって選択する。

SHBの強度の選択

○使用材料の種類

ポリプロピレンが最も一般的、他にもコポリマー、サブオルソレン、カーボンFRPなどの用いることもある

○使用材料の厚さ

薄い(弱い)~ 厚い(強い)

○トリミングライン

足関節部分をのトリミングラインを深く削り込むことで装具のたわみを大きくする。

アキレス腱あたりを削ると底屈しやすくなり、足関節の下の方までを削ると背屈しやすくなるんだとか。

○コルゲーション(波型形状)の使用

足関節付近のプラスチックを波型形状にすることでたわみにくくする。

トタン屋根の形状がデコボコしているのも、この形状による強度の増強と同じ理屈。

○支柱の取り付け

なんらかの理由でSHBが選択されたが、強度が欲しい場合には支柱が取り付けられることもある。

金属支柱付き短下肢装具の選択的制御

たくさんありますので、ここでは一旦クレンザック足継手の説明だけにします。

クレンザック継手の利点は、足関節を1軸(底背屈方向)の運動に制御することにあります。

後から調節することが簡単なことも非常に大きなメリットです。

クレンザック継手

制限(固定)

継手にロッドを入れると足継手の底屈方向への制限を掛けられます。締め込むと制限を大きくする(底屈制限)ことができ、緩めると制限が小さくなります(底屈許容)。

制動,補助(バネ)

継手にバネを入れることで制動と補助を行うことができます。制限(カツンと当たって止まる)ではなく、制動(バネを押すように押すほど強く抵抗)の違いがあります。

逆にバネなので掛けている力を緩めた時にはとバネの跳ね返りの力を得られます(補助)。

遊動(フリー、制御無し)

ロッドもバネも入れない(ロッドを最大限緩める)ことで背屈方向に抵抗がない状態で使用することも可能です。

ダブルクレンザック継手

クレンザックは底屈方向への制限/制動が可能でしたが、底背屈の両方に対応できるようにしたのがダブルクレンザックです。

制限角度の調節方法

この辺からは画像と一緒に見ていただいた方がまだ分かりやすいと思うので画像と一緒にご覧ください。

国試や臨床の場でもクレンザック継手をどう調節してよいか問われる場面があります。

まずは超単純にとらえてみましょう。

下の図にあるように、頚部が左側屈している人が居るとします。

そのときには左の枕の方が支えになってくれます。当たり前ですね。

今度は膝関節で考えてみます。

膝関節の支持性が悪く、膝折れが出現しています。

この場合は前方と後方のどちらから支えてあげたくなりますか。

前方から押さえてあげたくなりますね。

足継手でもこれと同じ理屈で考えて良いです。

短下肢装具による膝折れの制御

さっきの図と同じように前方から押さえることを考えます。

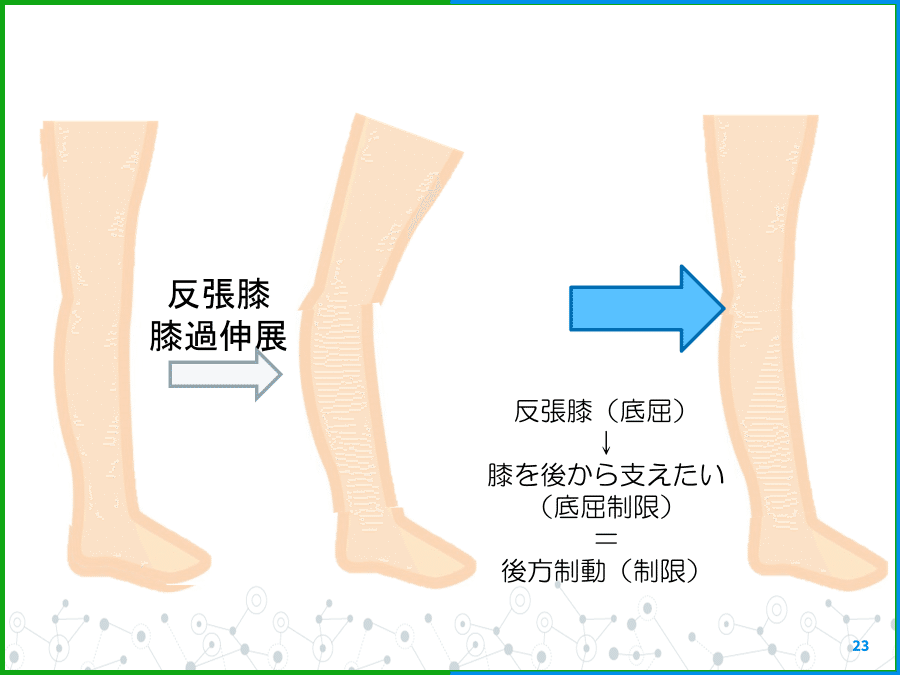

短下肢装具による反張膝の制御

反張膝の場合には膝折れの逆で考えればokです。

反張膝に対するクレンザック継手の調節方法

短下肢装具の付属品

さまざまありますが、有名所をのせておきます。

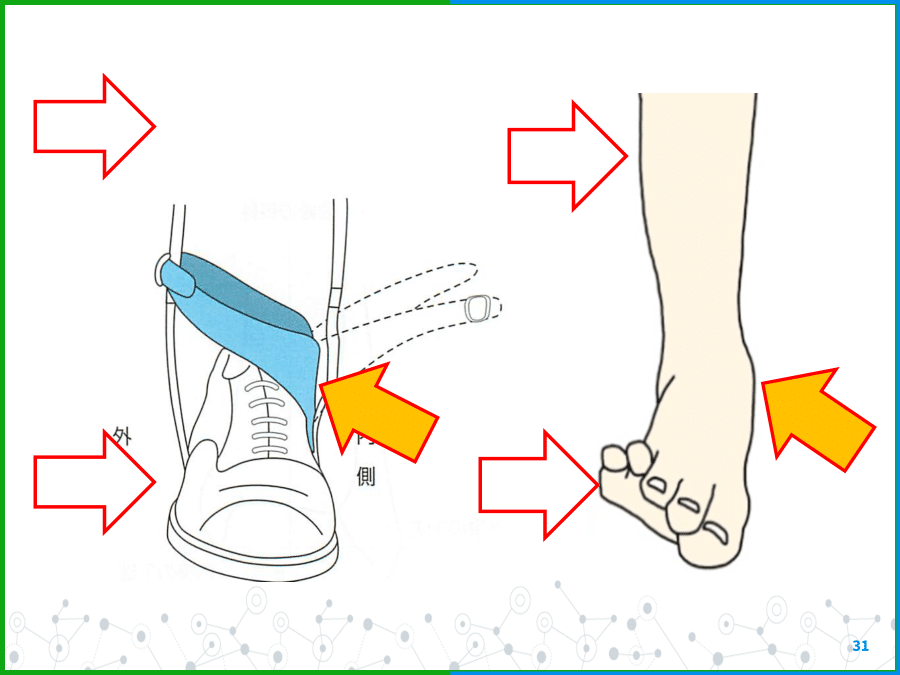

Tストラップ

足関節の内反を矯正する目的で使われます。

内側の支柱に対してストラップで足首を引き付けるようにします。これも3点固定の原理で行われています。

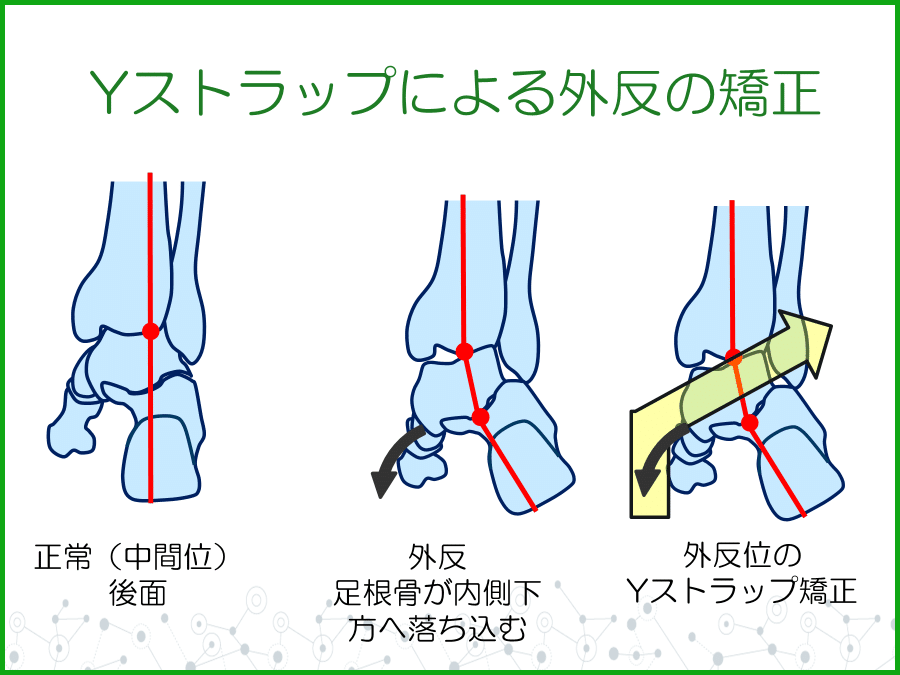

Yストラップ

Tストラップの逆の機能をもつものがYストラップになります。

Yストラップは外反を矯正するために使われます。

脳卒中の装具選択

Brs Ⅰ,Ⅱ 長下肢装具

ⅠからⅡのステージでは下肢の支持性は乏しく、立位や歩行を行うことが出来ません。

なので、膝関節や足関節を固定して、棒足のようにすることで支持性を持たせて立位や歩行を可能にします。

https://www.anatomicalconceptsinc.com/pre-fabricated-knee-ankle-foot-orthoses

Brs Ⅲ 金属支柱付き短下肢装具

ステージⅢでは下肢の分離運動が可能となり、膝関節の支持性が出てくるため長下肢装具から短下肢装具へのカットダウン行われる時期になります。

ステージⅢは痙性が著名な時期でもあります。

強い痙性にも耐える装具が必要になるので、金属支柱付き短下肢装具の適応となります。

Brs Ⅳ,Ⅴ 金属支柱付き短下肢装具

ステージⅣ以降ではさらに分離運動が可能になり、痙性も落ち着いてくる時期です。

プラスチック短下肢装具でも制限が可能となり、可能となった運動や引き出したい運動に合わせてさまざまな足継手も検討されます。

長い。ここまで3700字越え。おそろしい。

でもこれでもまだ一部。うう。

なんとか一通り最後まで踏ん張っていってみようと思います。

おつかれさまでした。