本組の伝統行事『舟入れ』

興梠の里、本組地区に伝わる伝統行事を紹介する。

1月14日を14日年また、餅正月とも言う。

餅正月には、猫柳や、まゆみの木などに色々な穀物(粟《あわ》、黍《きび》、小黍、とうもろこし、)などで餅を作り、花が咲いたように木につけ、木の上段に月形、日形の餅をつけ、それに樫の枝や猫柳などを添えて家内の大黒柱や主な柱にくくりつけ、神様に対して旧年の農作物の御礼と新年の豊作祈願が行われたという。

神々の里 本組 たかまがはらより

この餅正月にはさまざまな行事があったようで、『舟入れ』とはその一つとなる。

昭和55年旧1月吉日とある。

妻が生まれた翌年にお祝いがあったそうだ。

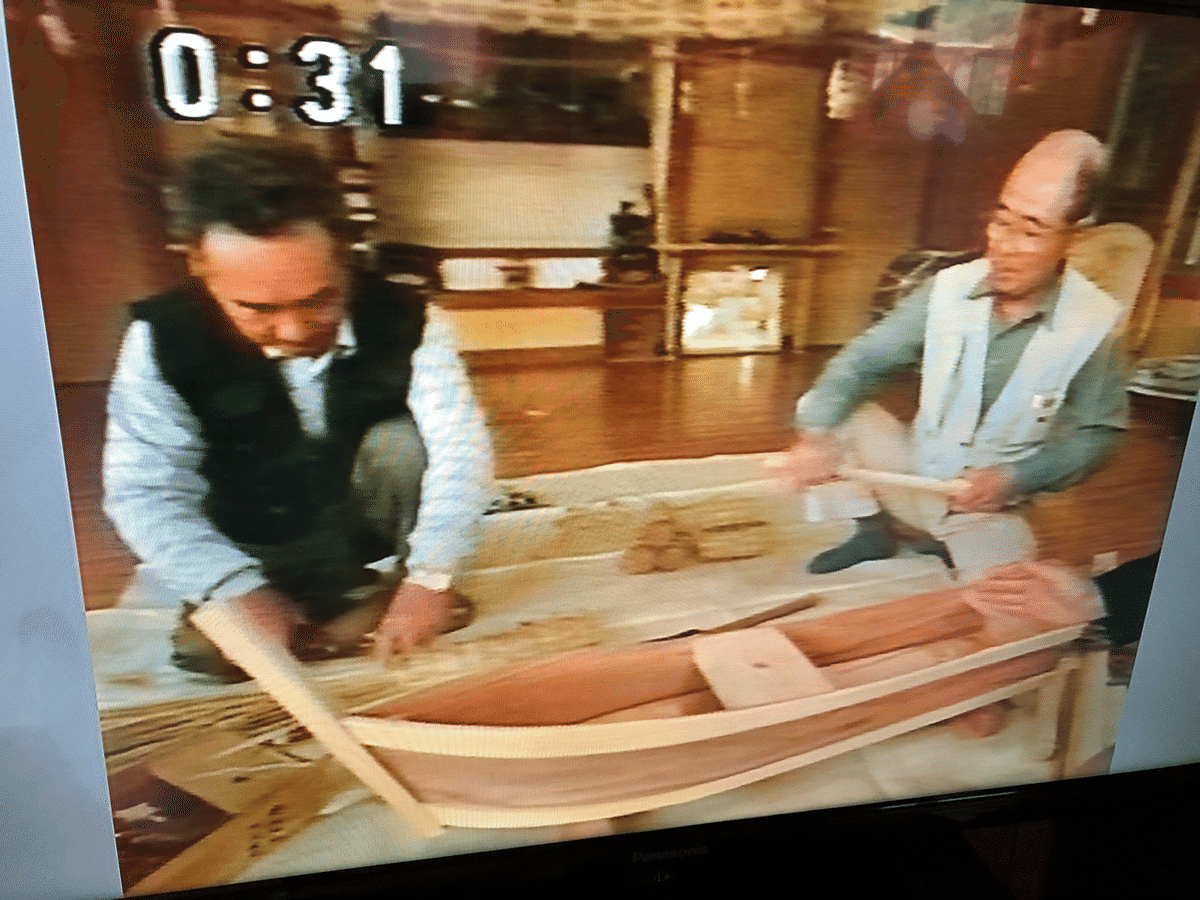

旧年中にお祝い事があった家(結婚、新築、誕生などなど)に祝い舟を作り、舟の中にミニ酒樽

米俵

鶴

亀

打ち出の小槌を積み荷にし、帆には『宝』という字を書いて立てる

赤白の引網を結え、夜中に家族の人が知らぬ間に家に持ち込み、床柱に引網を結んで帰る。

その家族は数日後にお祝いの席を設け、そのお返しに祝酒を皆でいただくという行事だ。

お祝いの当日は船長の祝い唄で舟子千人(舟などを作ったグループ)で、赤白の引網を握り

「そらひけ〜、そらひけ〜」のかけ声で祝い舟を家の床の間まで入れる。

※ 2002年に放送された、NHKテレビ『ひるどき日本列島』より、本組に住まわれている興梠さん宅にて行われた新築祝いの模様を引用させていただいた。

句調として言われる言葉をそのまま紹介する。

『めでたいな めでたいな

めでたいお家(いえ)の神棚に

きれいな鳥が来てとまる

青葉の笛をくわへ来て

ぢゃこうの扇を打広げ

扇のかなめで池をつく

池のまわりに米植へて

一(ひと)かな 刈れば千石の

二(ふた)かな 刈れば万石の

三(み)かなも刈れば限りなし

その米どんどとふみしろめ

おままにたけば富士の山

お酒に造れば泉酒(いずみざけ)

その酒受けて中見れば

四方四面(しほうしめん)四つの庫(くら)

これもこの家の宝なり

ああ めでたいな めでたいな』

戦前、今の80代の方々が子供の頃には当たり前にあった行事が途絶えてしまったが、今から50年近く前に保存会として復活させたという。

以前紹介した『鬼の目はしらかし』も復活させ、活気のある世代だったのだろうと思う。

https://note.com/kucky918/n/nfa6b9a10ab01※ 鬼の目はしらかしについて

舟入れとは、七福神の恵比寿、大黒様が船出をする祝い舟ということから縁起の良い宝船であるということである。

今でこそ娯楽は沢山あるが、当時は家で酒を飲み交わすいわゆる「飲み会」もなかなかできなかったわけで、飲み会のきっかけ作りでもあっただろうし、自分たちで日々の暮らしの中での楽しさを見つけていった事が分かる。

ちなみに男の子が生まれれば舟入れで、女の子の場合は舟ではなく、松の木を入れる松入れであった。

ちょっと気に食わない家には舟の先端を内側ではなく、外側にしたという笑い話もある。

しかしながら、今ではまた途絶えてしまい、舟を作る技術や知識、舟入れという行事すら忘れ去られてしまう可能性があり、こういった行事があったということ、先人の方々がやってきた事を伝えなくてはと思った次第である。

お祝い事とは関係ないとしても、いつかまだこの高齢の方々が元気なうちに、また舟入れを教わり、やりたいものである。

もう40年経っても、我が家にこの舟が残されていたことに非常に有り難く思う。

参考文献

神々の里 本組 たかまがはら 本組公民館

高千穂の故事伝説・民話 高千穂町老人クラブ連合会

いいなと思ったら応援しよう!