十勝のGIGAを考えるセミナー Winter2025

1月25日、昨年度までいた十勝で行われたセミナーに登壇させていただきました。

(新年発表5本目!)

このセミナーは、参加した先生方にGoogle、Canva、ロイロノートの3つのアプリ群を触ってもらい、目前に迫るGIGAスクール構想2期にむけて、ICT活用レベルを上げるためのものです。

次年度、勤務する地域で同じようなイベントを行いたい、という思いもあり「モデル」として実際に参加しました(登壇込み)

このイベントは、教員主体で開催したイベントではなく、CCSという民間企業が主催している教職員向けイベントだということです。(しかも無料)

Google「脱出ゲーム」

自分の行った内容です。

2023年の GEG リーダー会(8月)に参加したときに、体験した内容です。その発想の豊かさが Google のサービスの強みとつながると感じたことと、2nd GIGAでの教育的利用を考えて、今回選択しました。

2nd GIGAを迎える日本、その中では初めて Chrome OS に触れる人や、Google Workspace に触れる方がいると思います。そんな方でも楽しみながらさまざまなコアサービスに触れることができます。また、脱出ゲームということで、「協力」して取り組むのが必須なので、参加者のアイスブレイクにもなっていきます。

ロイロノート、 Canva の時間

それぞれの使い手が、良さを紹介してくれました。

ロイロノートは有償でも、日本のシェアがとても多い(40%?)という話を聞いたり、Kahoot! のように4択クイズ問題を行えたり、自分の知らない機能を知ることができました。

Canva は、改めて拡張性の高さを痛感。「アプリ」を使うと、また新しくできることが増えて、時間短縮をしていけることがわかりました。

それぞれを教科の本質に繋げて、どのように使っていくか…力量が試されますね。

ディジタルシティズンシップと教育DXの未来

文言の整理(デジタイゼーション、ディジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーション)に始まり、実際にAIを活用しながら要点をまとめさせ、その内容を深めていく…というAIの使い方を示していただいたように思います。

DQ(デジタル知能指数)の概念など、時代の進展が早すぎて教員がまだついていけていないところについてお話しいただきました。

パネルディスカッション(十勝のGIGAがその先に進むためには…)

小学校、中学校、高校、義務教育学校に勤めるそれぞれがパネラーとして登壇し、それぞれの意見を述べました。(自分は中学校代表)

出てきた話題

・制限が厳しいと見えない世界がある

・端末を文房具のように使う→リモコンを家で使うような自然さ

・枷となってしまうのは「マインドセット」

・日常使い(子供も大人も)はどうやって作っていく?

・時代の変化が早すぎて、教育モデルの形がついていかず対応できない

・ティーチングをICTでやるのは大変である

この先の未来を見据えた時にどうしていかなければいけないのかに関しては大きく2つ考えました。

①マインドセットをどのように変えていくか

②「イノベーター理論」に基づく考え方

マインドセット

結局、人間の行動は心持で変わります。

ポジティブな行動・言動の多い人のところには、絶対にポジティブなことが起きるし、ネガティブなことばかり考えていると本当にネガティブなことが起きます。目は口ほどのものをいう、ではありませんが、やはり端々に「やる気」は出ています。

このマインドセットが変わらなければいけないのですが、その変えなければいけないマインド/事柄がどんどん増えているため、自分自身も追いつかないと感じることがあります。

・授業観

・今の子供が将来に必要な力、

・AIに対する気持ち

・職業観

・デジタルに対するバイアス

変わるために必要なのは何なのでしょうか。

自分は波を起こすこと、だと思っています。

つまり”行動すること”です。

どのように行動するのかは、人それぞれですし、他の人のやり方を自分が真似をしてもうまくはいかないと思います。

でも、行動しないと、文句を言っているだけで何も変えられません。誰かが…じゃなくて自分が動いていくことが大切だと思いませんか?

イノベーター理論

イノベーター理論とは、新たな製品(商品・サービス)などの市場における普及率を示すマーケティング理論をさします。1962年にアメリカ・スタンフォード大学の社会学者 エベレット・M・ロジャース教授(Everett M. Rogers)によって提唱されました。

これは製品に対しての普及の過程を提唱した物ですが、学校現場における”新しいものの普及”もかなり近いと感じています。

今回のようなイベントを企画・運営する人はおそらく「イノベーター」や「アーリーアダプター」の人でしょう。参加してくれた人が「アーリーマジョリティ」側の人です。学校現場で、あまり興味を示していない人、必要感を感じられていない人が、右側の2つに当たるのではないでしょうか。

「長い物には巻かれろ」「付和雷同」とは言いますが、日本人の国民性で、「他の人がやってるからやってみよう」というマインドがあると思います。

こっちも結局、自分がどれだけアクションを起こすかで変わると思います。

この1年で、どれだけの風を起こしていけるのか、30になる年、昭和100年の挑戦が始まります。

みなさん、一緒に頑張りましょう!

番外編

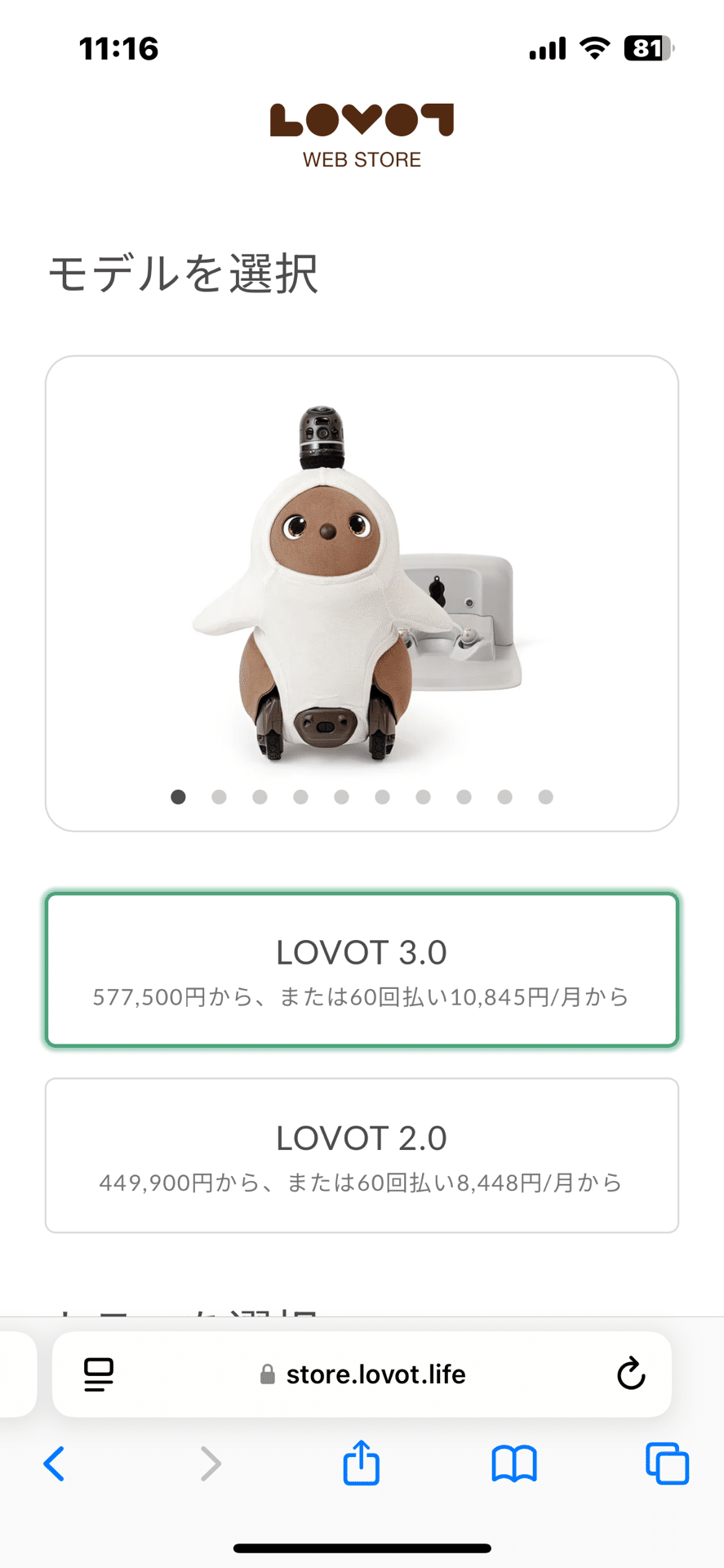

とっても可愛い子と触れ合いました。

ペットもロボットの時代なんですね…

(重ためだし、体温くらい温かいし、自分で充電に戻れなくて勝手に充電切れてたりします、そこも可愛い)

お腹をさすってると、目をつぶって寝たりします。癒されました。

値段だけは可愛くないです。