#4【投資】初心者が元手200万円で日本株投資始めて1年で40万円の利益を出した方法②

こんにちは。ktr9です。

今回は「【投資】初心者が元手200万円で日本株投資始めて1年で40万円の利益を出した方法」の第2回です。

前回第1回の最後に書いた

どの指標を見ているのか

について説明します。

何から情報収集しているか?

どの指標を見ているかの前に何から情報収集しているのか?についてご紹介します。

基本的な情報収集は下記の媒体から行っています。

SBI証券 日本株アプリ

日本経済新聞

四季報

SNS (X(旧twitter)、Instagram)

YouTube

PIVOT

それ以外にも街中で目にするものからも情報収集しています。

例えば、駅の広告を見たときに、誰に対して宣伝したい広告で、その広告を出している企業はどういう分野の事業を展開しているのかを考え調べたり、病院に行くと治療用の機械や器具を目にすると思いますが、メーカー名が書いてあればそこからその会社を調べたりします。

投資を始める前はあまり上記のような視点で街中を見ていませんでしたが、投資を始めてから色々な会社があって、色々なところにビジネスが成り立っているということに気づくようになりました。

銘柄選定時に見ている指標・項目

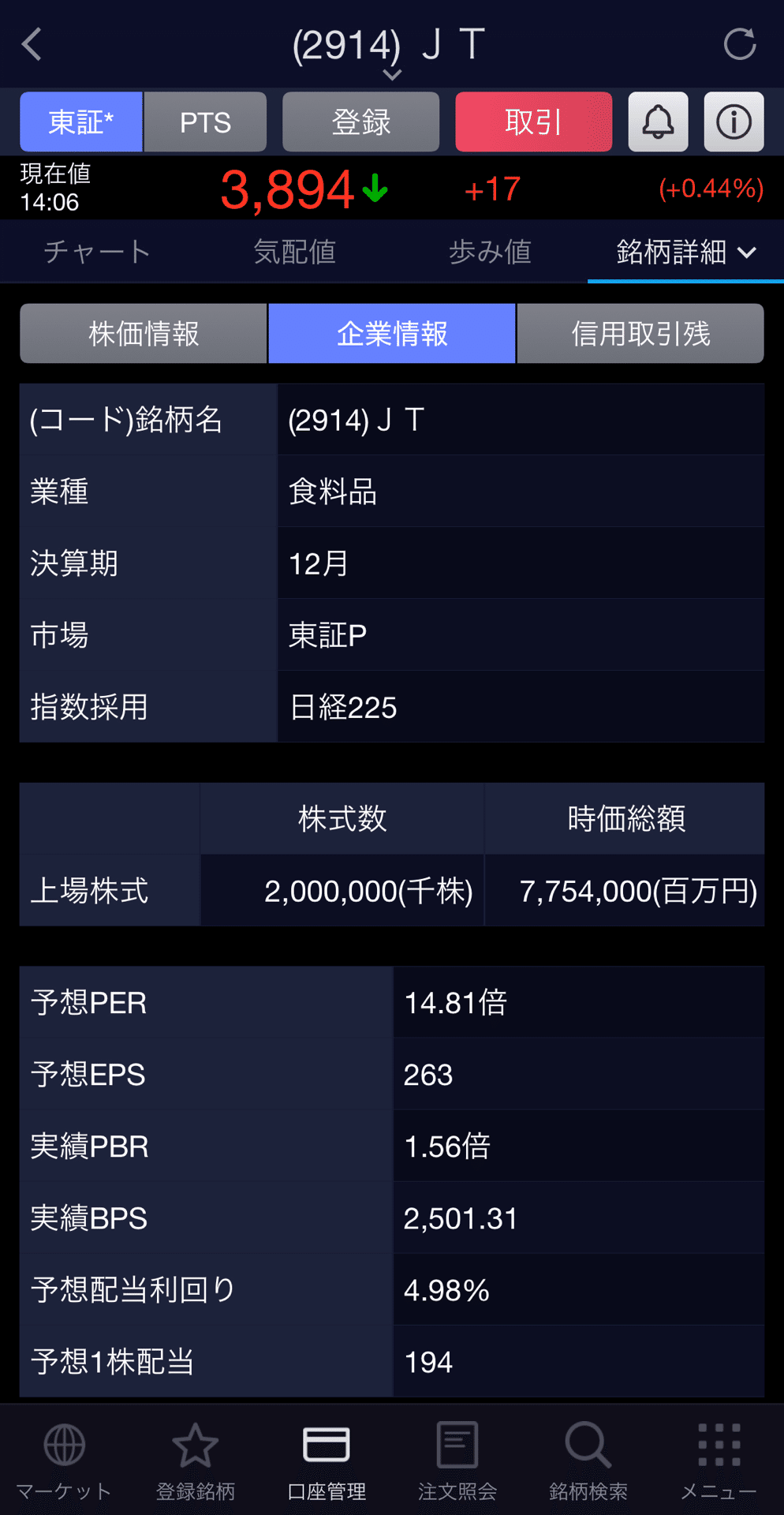

買いたい銘柄かどうかを選定する際に実際に見ている指標・項目ついて、SBI証券 日本株アプリの画面を使って説明します。

ここでは例として、JT(2914)で説明します。

四季報

SBI証券 日本株アプリでは、四季報の情報が閲覧可能です。ここの記載内容がポジティブなものかネガティブなものかを確認します。

PER / PBR / 配当利回り / ROE / ROA / 配当性向

銘柄詳細ページで、PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA、配当性向を確認します。

PERが同業他社と比べて高いのか低いのか

PBRが1倍を超えているかどうか

配当利回りは何%か

ROEは何%か(8%以上かどうかを基準にしています)

ROAは何%か

配当性向は高すぎないか

この中でも特にPER、PBR、配当利回りを見ます。

PERがあまりにも高すぎると将来の好業績が織り込まれているということなので、決算が良かったとしても株価はあまり上がらないでしょう。逆に低すぎると利益が出ているのに株価が低すぎるということなので、割安と判断することができます。

PBRについては東証から1倍割れを改善するように通達が出ているため、高評価な会社なのに1倍割れしていれば狙い目と言えます。

配当利回りは基本的に高いに越したことありません。但し、配当性向が50%を超えてかなり高い場合は注意が必要です。また、自分が配当目的で投資をするのか株価上昇狙いで投資するのかでも配当利回りを気にするかどうか変わってきます。後者であれば配当利回りはそれほど気にする必要はないでしょう。

決算情報

適時開示履歴ページから直近の決算資料を確認します。

決算資料の中では、その四半期の売上、営業利益、純利益、通期の各見込みが大体1ページ目に書かれています。最初に下記2点を確認します。

前年と比較して上がっているのか下がっているのか

業績修正があるかどうか

2ページ目以降に大体業績見通し等が書かれていて、時間がある時はざっと目を通しますが毎回は確認できていません。

決算資料からもう1つ確認するのは、バランスシート(B/S)、賃借対照表です。ここで安定した会社か潰れそうな会社かをざっくり確認します。

バランスシートの見方については、下記の動画を参考にしています。

確認項目は下記3点です。

資産合計と負債合計のどちらが多いか

資産合計と固定資産(非流動資産)のどちらが多いか

1年以内に返済が必要な債務があるか、ある場合に現金及び現金同等物と比べてどちらが多いか

1点目は資産合計の方が多いと良いとされています。つまり自己資本比率が50%以上ということです。

自己資本比率(%) = 資産合計 ÷ (資産合計 + 負債合計) ×100

2点目は資産合計の方が多いと堅実に会社運営されていると判断できます。逆に固定資産の方が多い場合は、手持ち資金より多くの資産を買っていることになるので、リスクを取ってイケイケな状態と言えます。

3点目は債務が無ければそれに越したことはないですが、債務があったとしても手持ちの現金より債務が少ない(=現金の方が多い)のであれば安心できます。

私は上記3点を確認し、安定した会社かどうかを判断しています。

経常利益進捗率

業績ページのトップにある経常利益進捗率も軽く確認します。会社は通常通期目標を出しているので、その通期目標に対して遅れているのか、早めに達成できそうなのかを見ます。

アナリスト予想(レーティング、目標株価)

同じ業績ページ内にアナリスト予想のタブがあり、そこに機関投資家等のアナリストが発表しているその会社のレーティングと目標株価が載っているので、それを確認します。但し、会社によってはこの欄が空白の場合もあります。

レーティング強気が多いかどうか

目標株価と現在の株価の差がどの程度か

を見ます。強気が多ければ多いほど専門家が今後株価が上昇すると考えていると判断できますし、目標株価と現在の株価の差が大きければそれだけ利益を狙えると捉えることができます。

通期業績推移

銘柄分析ページに通期業績推移が載っているので、ここで右肩上がりなのかどうかを確認します。ずっと右肩上がりが理想ですが、回復している等前期と比べて今期が、今期に比べて来期が上がっているのかどうかを重要視しています。

キャッシュフロー推移

同じ銘柄分析ページの下の方にキャッシュフロー(CF)推移が載っています。ここでは、

営業CFがプラスか

投資CFがマイナスか

財務CFがマイナスか

現金・現金等価物がプラスか

フリーCFがプラスか

を確認しています。

CFについては下記に詳しく記載があります。ご参考にしてください。

株の売買時に見ている指標

こちらでも例としてJT(2914)で説明します。

下の画面はチャートページです。メインチャートの横軸は時間、縦軸は値段(株価)を表します。サブチャートの横軸はメインチャートと同様時間です。縦軸はサブチャート毎に異なります。

株価

チャートページの上部に「現在の株価」と「前日からいくら上がったのか/下がったのかの変化量」が表示されています。

ローソク足(陽線、陰線)

メインチャート画面の赤の棒と緑の棒がローソク足です。赤を陽線、緑を陰線と呼びます。証券会社やアプリの仕様によって色は異なるかもしれないので、ご自身の画面ではどちらが陽線でどちらが陰線なのかはご確認ください。

上の画面では「日足(ひあし)」で見ているので、赤の棒、緑の棒が1日の株価の変動を表します。日足より短い時間スケールの「5分足」や「15分足」、日足より長い時間スケールの「週足(しゅうあし)」や「月足(つきあし)」というのもあります。5分足であれば1本のローソク足は5分の株価変動を表し、月足であれば1本のローソク足が1ヶ月の株価変動を表します。

ローソク足の組み合わせでその後株価が上がると予想されるか下がると予想されるか通説がたくさんありますが、私はあまり気にして見ていません。

移動平均線

第1回の売買タイミングの項でご紹介した指標です。短期線、中期線、長期線の3本あり、それぞれ過去5日間の株価の平均、25日間の平均、75日間の平均を表します。この日数は設定から変更できます。

長期線に対して短期線が下から上に抜けるゴールデンクロスのタイミングと短期線に対して長期線が上から下に抜けるデッドクロスのタイミングを見ます。

価格帯別出来高

これはどの価格帯でどのくらいの量の株式の売買が成立したかを棒グラフで表しています。株の売買は買いたい人と売りたい人がいて初めて成り立つので、この棒グラフからどの価格帯で株を買った人が多いのかが分かります。ここからどの辺りで株価が上がりそうか/下がりそうか予想することができます。

例えば、価格帯別出来高を見ると3750円辺りと4200円辺りが棒グラフ長くなっているので、3750円くらいと4200円くらいで買った人が多いということが分かります。3750円くらいでJT株を買った人は年明け前までは1株あたり450円程度の含み益がありましたが、1月6日頃以降は下落して今は1株あたり100円程度の含み益しかありません。買った時と近い株価まで落ちてきたら追加で買い増す人が出てきます。長期的に上がると考えていれば、以前と同じくらいの価格で買えるからです。そうすると、買いたい人が増えるということなので株価は3750円を底に反発して上がっていくことになります。この時、3750円あたりに支持線がある、と言います。逆に4200円くらいで買った人たちは今含み損が出ている状態です。人間心理として損が出ている状態は嬉しくありません。早く損を取り返したいと考えます。但し今株を売ると大きな損を確定することになるので、なるべく株価が上がってきて4200円に近づいてから売りたいと考えます。その方が損失額が小さくなるからです。すると4200円に近づくにつれて株を売る人が増えます。売る人が増えるので株価は4200円くらいを天井に上昇から下落へ反転していきます。この時、4200円あたりに抵抗線がある、と言います。

他の好材料が出てきてそのまま株価が上がる場合もありますが、意外とこの価格帯別出来高の通りに推移していくことが多い印象です。私の場合、買いに入るタイミングでその価格より上に大きな出来高があるのかどうか、ある場合、今の株価との差がどのくらいか = どのくらいの利益が見込めるか、を判断するのに使っています。

出来高

サブチャート画面①で確認することができます。

私はサブチャート①の画面に出来高を表示するようにしていますが、SBI証券 日本株アプリでは、サブチャート画面①とサブチャート画面②にどのテクニカル指標を表示するか自由に選択できます。皆さんの使いやすいように変更していただければと思います。

こちらの出来高は時間に対しての出来高です。今の画面は日足なので1日の出来高を棒グラフで表しています。

株価の上がり下がりが出来高を伴ってのものなのかそうでないのかを確認しています。

MACD

第1回の売買タイミングの項でご紹介した指標です。マック・ディーと読みます。

緑のMACDと黄色のMACDシグナルの2本の線があり、MACDシグナルに対してMACDが下から上へ抜けるゴールデンクロスのタイミングとMACDに対してMACDシグナルが上から下へ抜けるデッドクロスのタイミングを見ます。

板(いた)

気配値ページに板情報が掲載されていて、ざっくりとした需給の確認に使っています。需給とは、株を買いたい人/売りたい人がそれぞれどのくらいいるのか、ということです。下の画面ではOVERからUNDERまで入るように画面を縦に繋げています。実際の画面では縦にスクロールして確認します。

板で見ている箇所は4ヵ所あります。

成行 売数量

成行 買数量

OVERの数量

UNDERの数量

日本の株式市場は、前場(ぜんば)の9:00-11:30、後場(ごば)の12:30-15:30にオープンしています。成行(なりゆき)というのは株価を指定しないで買う買い方で、前場と後場の寄り付き前(市場がオープンする前)に板に情報が載ります。確認しているのは売数量と買数量のどちらが多いのかです。同じようにOVERとUNDERの数量のどちらが多いのかも確認します。どちらも場合も

買数量が多い → 買いたい人が多い → 需給が良い → 株価は上がる

売数量が多い → 売りたい人が多い → 需給が悪い → 株価は下がる

といった判断をしています。厳密にはそうでないパターンもあり得るのですが、ざっくり需給を捉えるのにこの情報を使っています。

最後に

第2回はここまでです。ちょっと長くなってしまいましたが、今回は銘柄選定時に見ている指標と株売買時に見ている指標についてご紹介しました。

そんなにしっかり見ている時間がないという時は、

四季報ページ

PER、PBR、配当利回り

バランスシート

アナリストの目標株価

通期業績推移

株価

移動平均線、MACD、価格帯別出来高

板の4つの数字

だけざっと目を通す場合もあります。慣れてくると5分くらいで終わります。

次回は「実際に買った銘柄と売買のタイミング」について書きます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。良ければ次回も読んでいただけると幸いです。