京城の電車ゆめ語り -京城軌道- 2

ソウルの、いや京城のまちの電車ものがたりなどをつらつらと「ゆめ語り」しているのですが、初回からの続きをば…

初回記事はコチラに https://note.com/ktnh/n/n672fd69269da

さて、ソウルが京城と呼ばれていたころの街は、今のソウルより、ずっとコンパクトでした。

朝鮮王朝時代の首都だった「漢陽府」はヨーロッパや中国に多い城郭都市で、西大門・南大門・東大門、そして街の鎮めとなる北岳山(北大門)を結ぶ城壁に囲まれた内側「のみ」が市街地でした。今でいう西村・北村、明洞、退渓路、東大門、恵化の街で囲まれた内側だけで、その外は「都市」ではない、という形でした。

時代が変わって日本統治となり漢陽府は京城府と改名、王朝時代から徐々に進んでいた近代化・西欧文化採り入れの速度を上げてゆきます。その中で門・城郭の「外」との交流も、強まることとなります。

門の外には朝鮮王朝時代から各地とを結ぶ街道があり、漢江による舟運との連絡もあり、ソウル、いや漢陽へと物資や科挙(役人登用試験)受験者などが集まってきました。漢江の舟運は、海とのつながりとして仁川からの舟が西江・麻浦や龍山の河港に着き、内陸からの物資を積んだ舟が広津や漢江鎮、そして纛島(トゥクソム)へ着いたのでした。また漢江対岸は丘陵地で川沿いなどは農地となり、そこからの農林畜産物を王都へ送るための渡し場の拠点として西は永登浦、東は松坡鎮(今の蚕室辺り)が栄えていたそうな。また近隣の政治的拠点である南漢山城や水原の行宮(離宮・臨時行政府的存在)、漢江の舟運でカバーできない各地とを結ぶ街道筋もでき、多くの往来賑々しく、とまでは言えずとも人やモノは都市と外とを行き来していました。

漢江を挟んだ物流は、日本統治時代になると「街」の急速な成長に応じて拡大・近代化し、様相も大きく変わります。

朝鮮時代から渡し舟や筏で行われた漢江対岸との物流はどんどん大きくなり、また漢江流域間の舟運も帆船の近代化などで大きく成長、それらの拠点だった麻浦やトゥクソムは当然賑わいます。麻浦は海側の玄関であり日本の統治上必要と判断されたのか早くから京城府に編入され市街電車も延長されましたが、内陸側の拠点だった纛島はそこまでの重要性ではなかったのか京城府への編入は後年になります。とはいえ内陸中南部各地からの街道が(漢江を挟んで)集まってくる玄関口となっていた纛島は大きな市街が早くから形成され、その北側に拡がっていた旧王家の野遊び・鷹狩り場が農地として開放され日本人の入植も進み、纛島は郊外の拠点市街地になってゆきます。

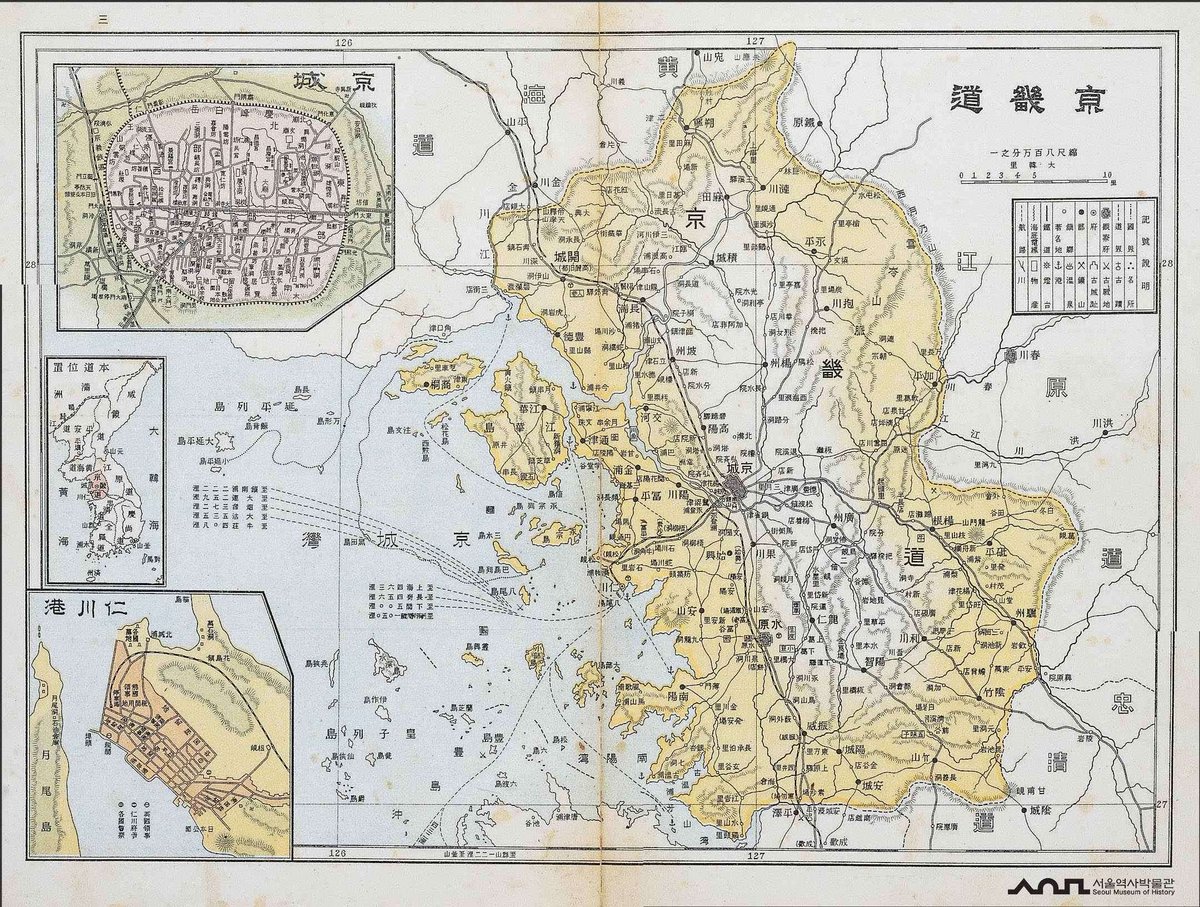

地図中央上部が旧城郭内の京城市街地で、そこから左下へと新市街が展開し、川岸の海からの玄関口だった麻浦や龍山へとつながっています。そして右下の川沿いに、飛び地のように大きな市街地があるのが、内陸からの玄関口、纛島です。ここは漢江の流れも穏やかで、水運の舟も渡しの筏も着けやすく、拠点港として栄えたそうです。

纛島は先述にもあるように、ここは太古から王領地があり、王族用の農地や野遊び、そして鷹狩りの地でもありました。時代が下って王朝に勢いがなくなると、王家は領地を元手にして事業を始めたり売却されたりするのですが、当時日本が朝鮮への植民・開拓に際して設立した国策会社「東洋拓殖」に朝鮮王朝も共同出資する形を取っており、纛島の王領地は「現物出資」的な形で移譲され、そこに東洋拓殖の支店や農業試験場兼耕作指導センター的な勧業模範場が置かれたため日本人の入植者も増え、彼らが営む高収益農業として果樹園が多く、それに付随する市街地ともなっていったそうです。

日本が朝鮮半島の地を運営していく中で、京城府に編入されてはいないものの物流でも植民・開拓でも結びつきが強い要所となっていた纛島へ、何らかの交通を整備しようという動きは当然出てくるもので、このエリアを経由するルートで利川街道(後の朝鮮国道1号線)が整備され、同時期に鉄道の敷設が幾つか計画されます。そのうち開業に至ったのが軽便鉄道としての纛島軌道、後の京城軌道です。水運で、そして利川街道で集まってくる物資や人が京城市街へと向かう流れを纛島から引き受けよう、そして日本人入植地の利便性を高めよう、という目論見だったようです。

こうして、京城軌道のベースが出来上がろうとしていたのが1920年代の終わり、大正時代から昭和時代へと移りゆく頃でした。

(つづく)