ボンドに宿る生命性(松谷武判)

彼の作品を以前どこかで(何かの展覧会かネットか)見たことがあって、その時は特に誰の作品なのかとか深くは調べなかったのだけど、強く印象には残っていたようで、本展覧会の特設サイトを見た際に「あ、これ」ってなった。特徴的な質感の正体はボンドだったのか。

具体美術協会(今までにない新しいことをやろうぜ的な団体。1954年結成)に入り、当時の新素材であった木工用ボンドを使用して頭角を現した松谷武判の個展。

展覧会概要

名称:松谷武判 Takesada Matsutani

開催場所:東京オペラシティ アートギャラリー(東京・新宿)

開催期間:2024/10/3(木) ~ 2024/12/17(火)

展覧会公式サイト:

感想

第1章 形成期から「具体」へ

松谷の最初期から具体の会員となる前までの作品が並ぶセクション。

松谷は工芸高校で日本画を学んでおり、こちらは岩絵具を使用している最初期の作品。ゴツゴツした表面をしている。荒々しい。

ボンドを使い始めてからまもない頃の作品。

試行錯誤の段階だろうか。

第2章 「具体」の第2世代の俊英として

具体の会員となった松谷はボンドを使ったレリーフ状の作品で注目を集めました。

この頃の松谷の作品には、ボンドでできたドームがぱっくり割れているモチーフがよく出てくる。

艶やかな質感とかぶよっとした感じが「ぷくっと膨らんで、やがて弾けて、だらんとぶら下がる」という過程を連想させる。

ボンドってめちゃくちゃ人工物で無機物なのに、単なる物質の形態変化というよりは生命性を宿した印象を受ける。

映像で見たけど、垂らしたボンドにストローを刺してそこから息をフーッとして膨らませているらしい。まさに命を吹き込む作業。

ボンドに色がつけられている。

唇みたいでどこか官能的。

ドロっとした精液に見える。

中が透けたカエルの卵的なものにも見える。

どちらにしろ命の源か。

こっちは受精卵みたい。もしくは細胞。

艶やかな表面の有機物感。

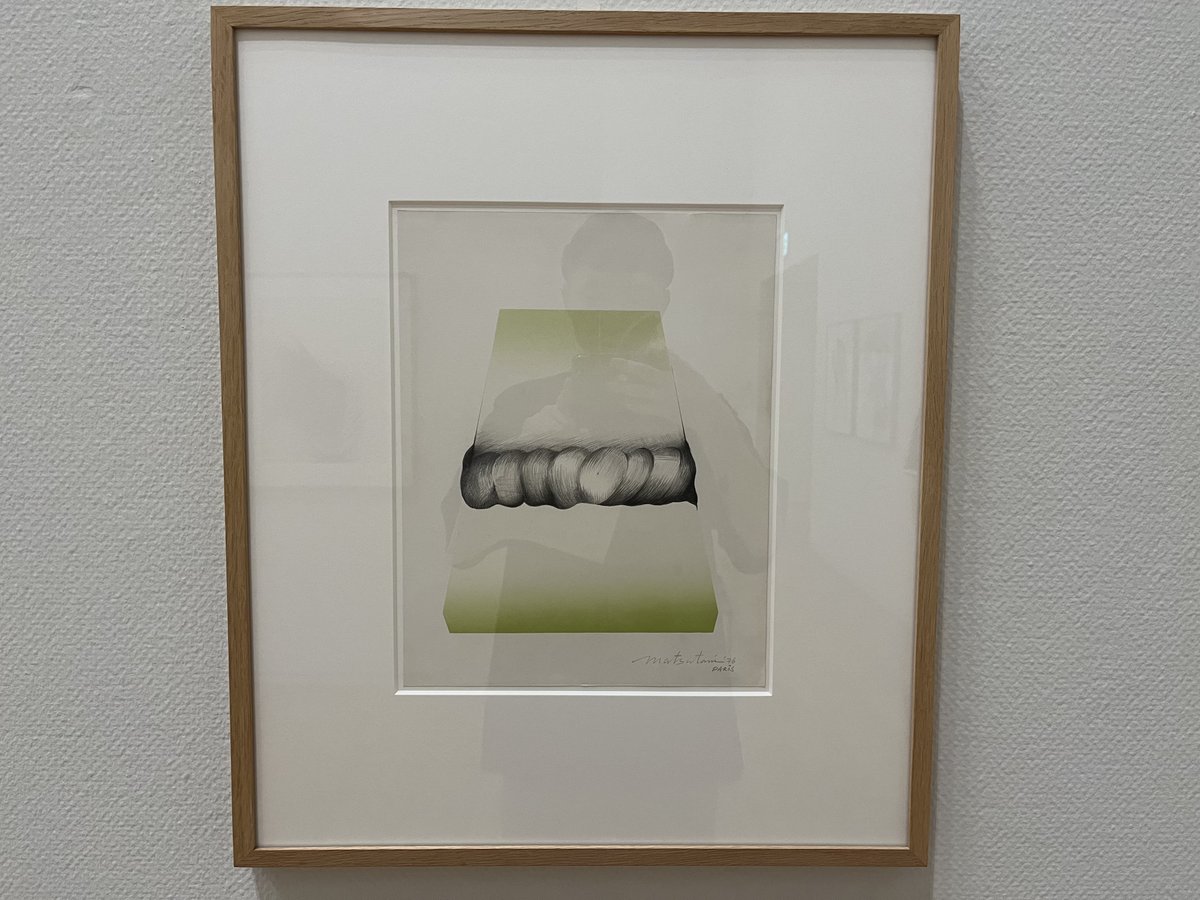

第3章 パリ時代初期:版画とハードエッジ

1966年に松谷は拠点をパリに移し、版画やハードエッジなど新たな表現を探求する。

生命誕生の流れを図説しているかのようです。

かなり細かい描き込み。

《ランプ-青》 1969

《ランプ-ピンク》 1969

《とじ込める》 1969/刷り 1972

《繁殖のK》 1967

《繁殖のK》 1967

(左上から時計回り)

可愛い色彩、お洒落なデザイン、なシルクスクリーンの作品。

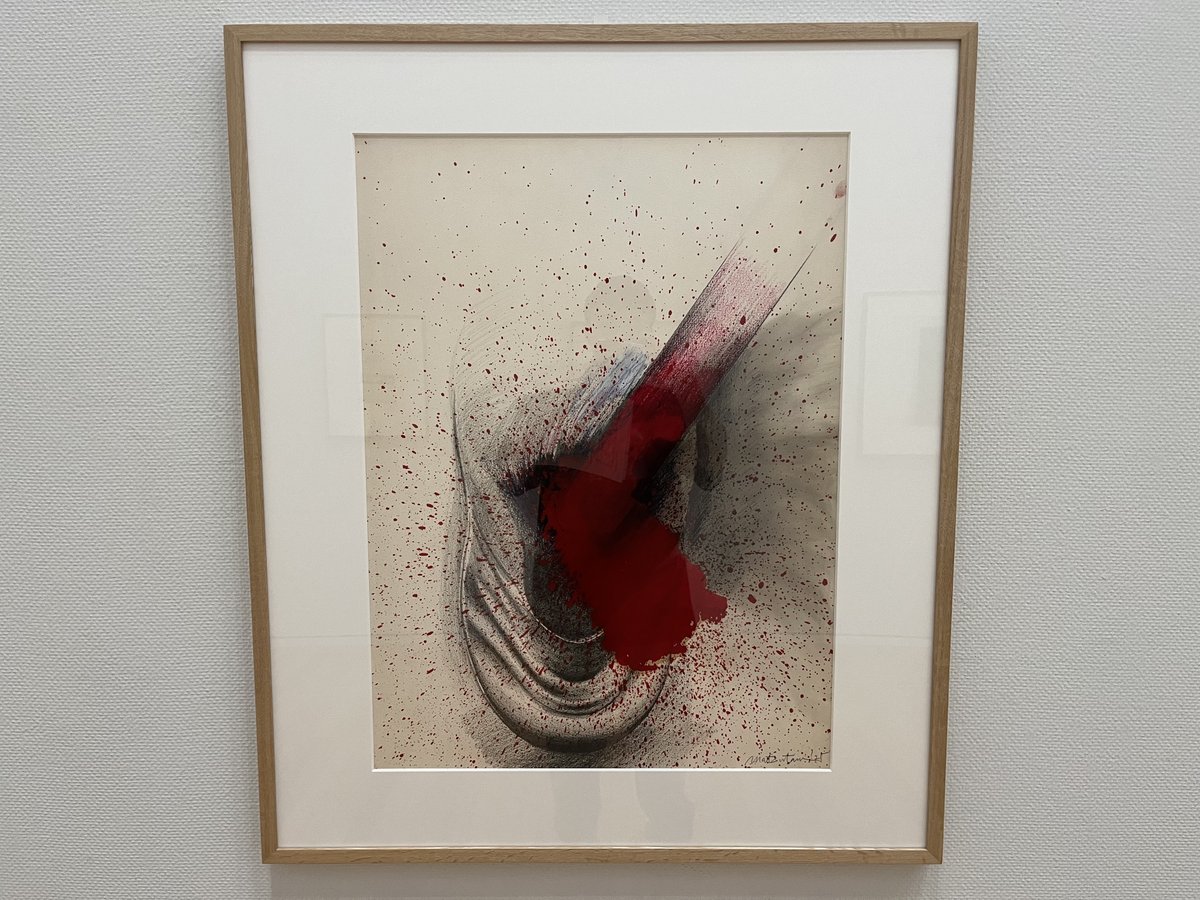

第4章 制作行為の始原へ

1970年代後半から紙とグラファイト(鉛筆)を用いる作品が多くなる。

画面をグラファイトで塗り込めたり、それをホワイトスピリット(揮発性油)で流すなどの手法が生まれる。

暴力的な迫力がすごい。

ぶよぶよのボンドみたいなところは鉛筆で描かれたもので、赤にはガッシュやクレヨンが使われている。

しめ縄かな?

鉛筆ならではの柔らかさ、丸み。

黒鉛を使用した黒は、絵の具のそれとは明らかに違う印象を受けます。

左下から決壊している。

鉛の細かい粒子の砂感。

第5章 黒の世界

グラファイトとホワイトスピリットを用いた表現をさらに深め、そこにボンドを使用した表現も合流する。

《直方体》 1978 (右奥)

《一の流れ-P-7;暗示-11-》 1978 (手前)

グラファイトの黒がさらさらと物質を侵食していっている。

この作品が一番好きでした。

サイズは162.0×112.2cm。

てらてらと光を反射しているのだけど、一方でマットな質感は光を吸い込んでいるよう。

なんだか落ち着けて、ぼーっと見てられる。

夜の海を見ている感覚に近いのかもしれない。

大阪現代美術センターでのインスタレーション作品制作の写真がコラージュされている。

「となりのトトロ」のメイが壁の隙間に指を突っ込んでまっくろくろすけがブワーッとなるシーンみたい。

これ生で見たかった。

どろっと溶ける闇。

艶々の丸が紐でグッと引っ張られて歪んだ形になっている。

《水平の92-10》 1992 (右)

ボンドのレリーフは柔らかくて、波みたいに見える。

固体というよりは、連続性のある物の一瞬を切り取ったような。

棒で押さえ込まれることでドームに生まれる丸みのある凹凸。

棒もドームもグラファイトに覆われた表面は同じなのに、異なる感触を持った別の物質だというのがわかる。

第6章 表現レンジの拡大

牛乳とそれに群がるカビみたい。

牛乳もカビも生命に関連する物なわけで、やはり松谷作品に漂う雰囲気がそういう印象を生むのかしら。

本展覧会のメインビジュアル。

紙作品にみる形成期の模索と制作の裏側

スケッチブックも展示されていて、制作中の松谷の頭の中を覗き見ているようで楽しかったです。

まとめ

「これ以上近づかないでください」の足元ラインがほとんど引かれていなかった。松谷のこだわった素材の質感を間近で観察できるようにするためだろうか?

彼の作品をちゃんと鑑賞するのはこれが初めてだったけど、かなり好みの作風で大満足な内容でした。

新素材のボンドを使用したり、異国の地に渡ったり、そこで触れた表現を取り入れて自身の感性の中で昇華したり……そんなエネルギッシュな探究心を、87歳になった今でも変わらず持ち続けている松谷さんの作家としてのパワーが伝わってきました(2024年に入ってからの制作の様子を収めたビデオも本展覧会で上映されています)。作品に宿る生命感はそこからも来ているのかも。

図録欲しいなぁと思ったら鋭意制作中とのこと……とりあえず入荷連絡の登録だけしておきました。

鑑賞日:2024/10/13(日)

所要時間:1.5h

個人的評価:★★★★★