投球動作のチェックポイントに沿った機能評価とトレーニング~下肢を中心に~

C-I Baseball 1期生の北山です。

今回はサポートメンバーの配信となります。

はじめに

我々理学療法士は医療機関で従事していることが半数ではないでしょうか。医療機関へ受診する患者は痛みがあるため受診するため、理学療法士の仕事は疼痛を扱うことになります。

そのためにはその患部に対する局所評価が必須になることは言うまでもありません。

では現場ではどうでしょうか。

基本的に目の前にいる選手は疼痛があるとは限りません。

現場ではパフォーマンスアップを求められることが大半です。

その際に先に述べた局所評価がどの程度有効でしょうか。

私はこれまでの経験では、局所への介入を中心に行った際投球動作へ繋がりにくいと感じてきました。

もちろん全く無効ではなく、有効な選手もいますしその重要性も認識はしております。

しかし全体的な印象としては局所機能が改善したから動作が必ずしも変わるわけではないと感じております。

投球動作自体は非常に高速な動作であり、その動作を直接分析することは容易ではありません。

そこで私は投球動作より動作レベルを落としかつ投球動作に繋がる評価はないかと考えました。

それが今回紹介する機能評価となります。

機能評価とは

私は投球動作を評価する際に以下のような方法を用いています。

1は実際の投球動作を直接評価することです。

2は機能評価を用いて投球動作を間接的に評価することです。

3は機能評価からさらに深堀し局所的な機能低下に対して評価することです。

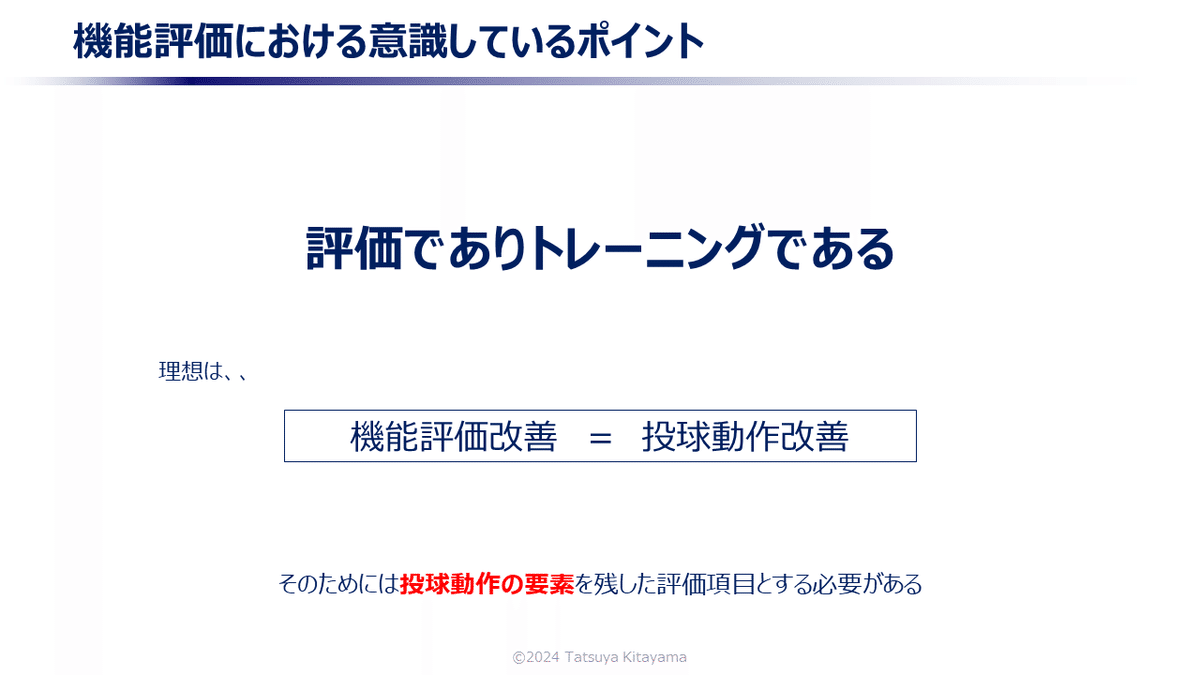

機能評価において意識しているポイントは「評価でありトレーニングであること」です。

機能評価が改善することは投球動作が改善することを意味するくらいの関連性があることが望ましいと考えています。

そのためには機能評価は投球動作の要素を残した評価項目とする必要があります。

その要素として

①関節運動

②重心移動

③床反力

の3つの要素を意識して機能評価を立てています。

Early cockingにおける機能評価のポイント

まずはEarly cockingについて機能評価を紹介していきます。

ここから先は

野球トレーナーマニュアル

【C-I Baseballトレーナーのトレーナーマニュアル】 投球障害肩・肘、腰痛、捻挫、肉離れ、下肢障害など野球におけるケガの関りを専門…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?