ジュビロ磐田2024年シーズン総括

18位でJ2降格となったジュビロ磐田(以下磐田)の2024年シーズンを振り返る。

全くもって筆が進まず、この時期での公開となりました。一介のサポーターとしてはやはり悔しいというか残念という気持ちでいっぱいです。これで4回目の降格となりました。真のエレベータークラブになってしまいましたね。

振り返るにあたって私自身がUPした23年シーズン総括と24年展望の記事を貼っておきます。

ここに書いてあることが、そのまま出たとも言えるかなと思います。特に懸念していたところは、ほぼそのままでちゃったぜ…!と言っていいかなと思いました。(よく書いてたな。過去の自分…)

チーム編成について

ここからは24年展望記事にアンサーを書く形で基本的に進めていきます。

横内監督は2年目のシーズン。補強禁止裁定が明けて一挙に15名の新加入選手を迎えて臨んだシーズンですが、J1のコンペティション(競争力)を耐え抜くには編成力が足りなかったというのが実態でした。ここに尽きるという意見があっても当然かとは思います。

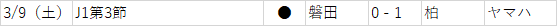

確かにチームの幹となるセンターラインはパワーアップしましたし、編成の尖った部分は充分に通用していましたが、J1というのはもうワンランク上のハードルを持っていました。磐田の1つ上の順位のチームは柏レイソルです。彼らの編成力とは差があったでしょう。(だってマテウス・サヴィオとか古賀太陽とか居るんだぜ!チッ(#・∀・))

予算的な問題なのか?補強禁止制裁後に複数年契約で選手を繋ぎ留めればならなかった影響なのか?運用出来る資金が手元に足りなかったのか?ポテンシャル枠とも見える選手ばかりを獲得せざるを得ず、J1からは福岡から中村駿のみの獲得に留まり、外国籍選手はコストパフォーマンス重視の補強に視えました。代わりに両サイドの核だった全局面型のドゥドゥ、鈴木雄斗を失ったことも非常に痛かったオフになりました。

繰り返しになりますが、尖っている部分はJ1クラスだが、そこを除くとJ1では足りない部分があるというピーキーな選手が多く変わりゆく戦況への対応が後手になっていました。弱いところを隠しながら強いところを出さなければならず、得点は取れても失点は減らず、失点が減らせたら得点は取れずという苦しいバランスを露呈するゲームが多くありました。

23年シーズンの戦い方をベースに編成を進めましたが、ここで誤算が多くなりました。一番に挙げるのは補強禁止の影響。23年は補強が出来ない中での編成になり、そのチームをベースに24年は各セクションの枚数を編成したところ、補強が出来る24年とは換算のズレが出できました。

分かりやすかったのはフォワード。ワントップ構想だったはずが、ジャーメインの異次元の覚醒と助っ人フォワードのペイショットがフィットした為、ボール保持面でも深さのある縦関係気味のツートップを採用することが増え、控えにフォワードが居ないという異常事態になってしまいました。これにより彼らが90分換算のプレーを余儀なくされ、ボール非保持のプレスバック(ボールを持った相手側の選手を自陣へ戻りながら挟み込んでプレッシャーをかける事)がルーズになりましたし、ゲーム終盤に向けての前線の強度が下がっていってしまいました。夏にはジャーメインが負傷で離脱し、戦術面でもやり直しを余儀なくされたのも非常に痛かった。今後も補強禁止に誘引されるネガティブな問題は続いていくでしょう。それだけ補強禁止とは恐ろしいものです。

補強禁止の影響が濃かったのはサイドハーフも同様。所謂10番であるインサイドプレーヤーを中心に戦ってきていた22年以前を引きずり、アウトサイドウイングを使わない前提で戦っていった23年をベースにしたところ、実際にはアウトサイドウイングが必要という戦況に追い込まれました。まず前に!というダイレクトプレー※が志向される中で、それぞれのレーンで一番前にいる選手たちの陣地回復力が重要になりますが、サイドで一番前にいる選手が、陣地回復力があるタイプではないというのは戦況に影響を与えました。J2のプレッシャーであれば対面する相手をいなせて時間を作れたのがJ1ではそうならず…。唯一のアウトサイドの選手とも言えた古川陽介が完全に覚醒し、代表クラスのプレーを見せ始め、サイドハーフから本格派のウイングに進化を遂げた数試合であっさり欧州に引き抜かれたのも非常に痛かった。(本当に凄く良いプレーヤーになったのに…何やねん世界…)

※ダイレクトプレー

この用語は日本国内では1990年代中頃まで「ボールをトラップせずに直接パスやシュートをする」意味で用いられていたが、1998年に日本サッカー協会が発表した『強化指導指針1998年版』の中で「よけいな回り道をせず、できるだけシンプルに、フィニッシュから逆算してプレーを組み立てていく考え方。ポゼッション・プレーはこの反対」と定義した。さらに、従来「ダイレクトプレー」と呼ばれていたプレーに関しては「ワンタッチ」と呼ぶように推奨した。

誤算だったのはセンターバックも挙げられるかと思います。パリ五輪行きを目指す鈴木海音、コンディションが整わずフルシーズン稼働したことがない森岡陸の一本立ちを睨んでのことだったのでしょうが、両者共にクラブから期待された大きな働きは見せることが出来なかったといっていいのではないでしょうか。森岡は変わらず怪我が多くコンディションが整わず、鈴木海音はセンターバックとしての本業のゴール前での対人で失点に直結するプレーがあり、残念ながらシーズン終盤は序列が下がってしまいました。(名指しでの批判、期待していたこそでありますが、大変申し訳ないです。) グラッサが離脱した際には有事の起用としてDHの鹿沼を最終ラインで使わざるを得ないなど、不安なセクションで有り続け、グラッサの奮闘ばかりが頼りになってしまいました。

以上にあげたセクションはそのまま夏の補強ポイントになり、渡邉りょう、クルークス、ハッサン·ヒルの獲得へとチームは動いたのではないかと思います。

こういった様に編成を司るフットボール本部は藤田俊哉スポーツダイレクターを中心に現場と密にコミュニケーションを図り、夏の補強という手直しにきちんと動けていました。これ迄の磐田には無かったスピード感でしたが、夏には既にチームが立ち返るべきゲームモデル(サッカーの複雑性の中でチームとして機能するための「意思決定基準」であり、自分たちが実際に行うプレースタイルが実現するように定められた「ルールの集合体」)を見失っており、戦力の最大化を叶えることが出来ないままシーズンを終えてしまいました。

展望で触れた年齢バランスも適正化に向け急激にサイクルを廻したからこそ鈴木海音、植村、西久保、平川などの比較的年齢層の低いプレーヤーがJ1でのゲーム強度で一定の出場機会を得て経験を積めたのは財産になったと思います。何より古川や特大のインパクトを残したジャーメインが誰がみても分かる急激な成長を見せたのは「磐田は選手が成長出来るクラブなのだ」という対外的な評価としてレガシーにしなければなりません。

最終節の最後のプレーまで、選手達が気持ちを切らさず戦えたのは展望で触れた人間性重視の編成も良い面として表れていたと見ました。横内監督のチームマネジメント力の高さがあってこそではありますが、これはどう見てもスリザリンでは?という選手が居らず、チームが一枚磐となって戦えたのはこれ迄の降格時のバラバラのチーム状況とは違った様に見えました。ファイティングポーズを取ったまま非常に勇敢な様でJ1を去れたというのは、「本当にあと少しで残留だった」ということを印象付けるものでした。

積年の歪な編成問題はじょじょに適正化に向かっていると思いますが、J1というコンペティションではまたまだ足りない、甘いということを突きつけられた1年でした。クラブ全体で本当に良くぞ頑張ってくれているのに、悔しいですね。

戦術面について

便宜上、局面を分けて表記しますが、全ては相関していることにご留意いただきたいと思います。サッカーに表裏はありません。

守備(ボール非保持)

リーグ最多タイとなる68失点という結果が表す通り、ゲームをコントロールすることが出来ていなかったの全局面を通じて明らかでした。

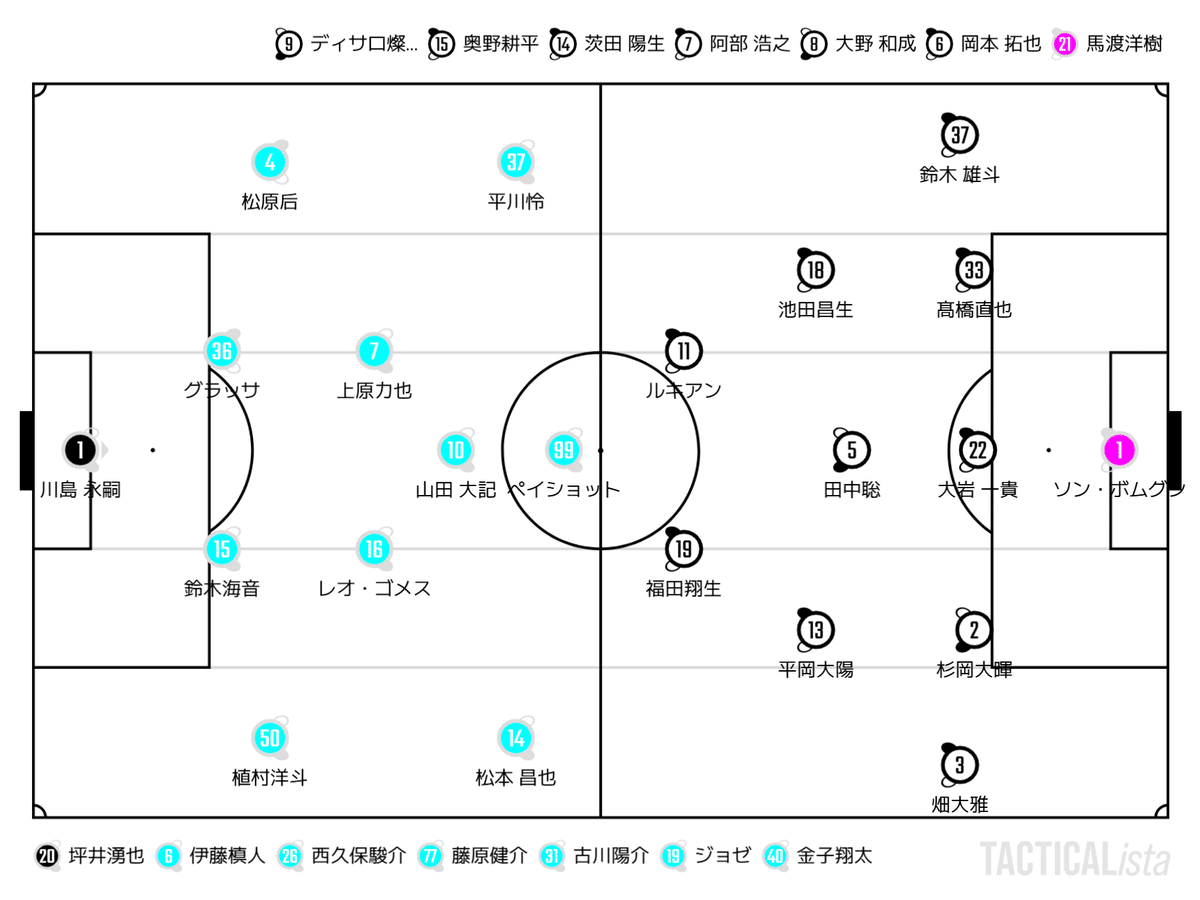

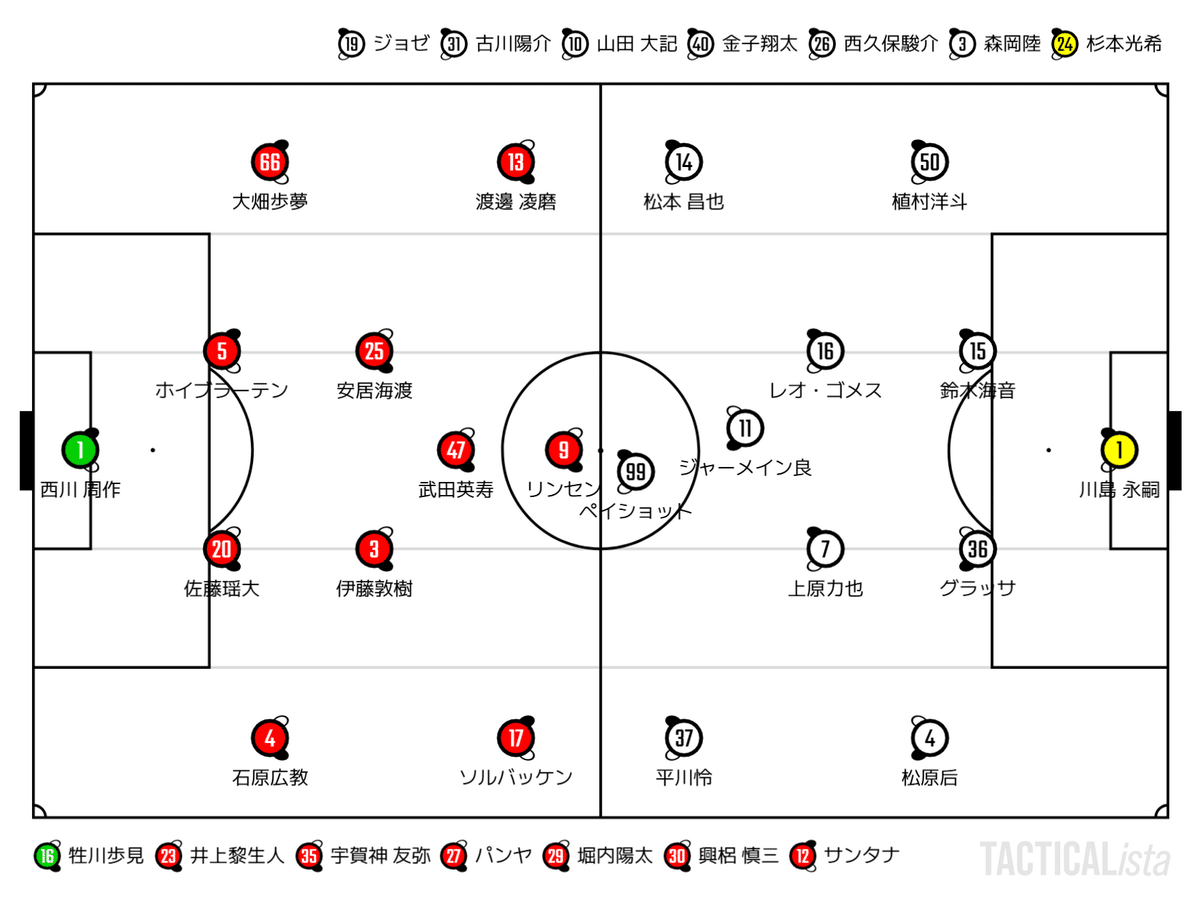

今シーズンもミドルブロック(チームがボールを持っていないとき、つまりピッチの中央の3分の1でコンパクトなブロックを形成して守る構造)主体の4-4-2を基本としました。日本では普遍的なエリアを受け渡しながらも人の基準の強いゾーンディフェンスとマンツーマンディフェンスをミックスしたディフェンス。相手にアンカーが配置されているフォーメーションの場合は4-2-3-1ベースでアンカーに番人を付ける。

ミドルプレス、ハイプレスはほぼ挑戦出来ず、ひたすら無理はせず(出来ず)ミドル〜ローブロック(ピッチの後ろの3分の1のブロック)を作り直すことに重きを置きました。

昨年から2TOPのプレスバックのタスクが軽く、カバーシャドウ(相手の前に立ちながら背中でパスコースを制限する守備方法)のディテールが曖昧で、ファーストディフェンスを容易に突破されることを許容していましたが、J1はその甘さを見逃してくれなかった。(許容していた分、アタッカーがカウンターに出れてはいたが、収支はマイナスだった。)

GKを含めた後ろの9人で守る様なシチュエーションが増え、ハーフレーン(ピッチを縦に5分割した際の中央と両サイドに挟まれたエリア)を閉じれず4-4の間をスコンスコンと割られることになり、個々で耐えることが生命線となっていく。鍛え上げてきた強度で昨年は乗り切っていたが、J1の個の強さには耐えきれなかった様に見えました。その為、グラッサのカバー範囲の広さや川島のシュートストップが頼りになった。ローブロックなら川島がファーストチョイスになるのは必然であると思います。

プレスバックの量と質、カバーシャドウの精度の高い渡邉りょうやサイドハーフで抜擢された高畑を組み込んだ第30節からの3試合は属人的な組み合わせが功を奏し、4-4-2の11人で繋がれて守れていました。ファーストディフェンスとセカンドラインの連動性の高いボール非保持を披露したが、代わって前線の火力が弱まったと自己分析したのだろうか、この3試合止まりで継続して選択されることはありませんでした。

シーズン終盤は5-2-3ミドルブロック、5-4-1ローブロックへのフォーメーション変更で最終ラインで人界的に守ることを選択。すなわち最終ラインまでボールを前進されることはしょうがないので、そこで枚数を多くして跳ね返すしかないという最後の手段へ移行した。代わりに最終ラインまで相手を引き込め相手陣地の背後にスペースを作り出せる為、スピードのあるアタッカーのカウンターを備え、配置しワンチャンス行って来い!である。

残念ながらこの良くも悪くも諦めを重ねた現実的な5バックにしても、アタッカーの人選の色合いもあってファーストディフェンスがさらに曖昧になったことで、最終ラインが晒され続けることになり、最終盤には崩壊に近いゲームが増えていき、5バックの成熟度の薄さがバレてしまいました。

個々の強度を上げることは出来ているが、11人全員で連動した全員守備がシーズンを通して出来なかった。相手がボールを持っているときに、個人がどうやって相手にプレッシャーをかけるのか?という基本的なディテールを提示出来ていないのではいかという疑念は最後まで拭えませんでした。強度が上がれば全てを補えるわけではありません。

切り替え(トランジション)

攻撃から守備への切り替え(ネガティブトランジション)は間延びしたセカンドボール争いが多くなり、戦術的な側面でデザインが上手く廻っている序盤では、デュエルでボールが前に溢れてボールを再び確保出来ていた様にも思いました。序盤戦は敢えてトランジションを自ら作り出していたと言えると思います。

シーズンが進むにつれてボール保持が雑になっていくことで、戦術的な側面で選手を包み込めなくなるとトランジションを裸で球際に挑むような状況なり、積年の強度問題に差し当たることになっていった様に思います。22年の様に全くもって歯が立たないというわけではなく、一定の抵抗感を示すことが出来たが、トップトップのクラブとは差があり、シーズン終盤に横内監督がホームマリノス戦の試合後コメントで漏らした様に、昨年から強度を鍛えてきたが、その強度でも優位には立てていないというのは試合に表れていた様に思います。

理想はボールを失ってもカウンタープレスをきちんと遂行したいのでしょうが、撤退背走ありきのネガティブトランジションだったのはあったと思います。

守備から攻撃の切り替え(ポジティブトランジション)は昨年から同様、まずは前!遠くへボールを送るダイレクトな志向。

ボール非保持でフォワードのタスクが軽い分、カウンターに出た際に位置的にも強度的にも優位には立ちやすく、サイドでポイントを作ってから早くサイドの選手を押し上げ、アーリークロスを送り、ニアサイド、ファーサイド、セカンド要員と次々に選手がエリア内を満たしていきゴールを強襲していくのが第一の目指す原則。このポジトラアタックはシーズンを通して通用していたと思います。言うなれば単発な攻撃に終始したとも言えるところですが、横内さんらしい手腕の一つであったと思います。ただし、もっと早くないといけないという宿題も同時に感じるところではありました。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 20, 2024

またもジャーメイン✌️

\

シュートのこぼれ球を

ジャーメインが蹴り込んだ!

ストライカーらしいゴールで

磐田が追加点をゲット!

🏆明治安田J1第9節

🆚福岡×磐田

📺 #DAZN ライブ配信中#福岡磐田 pic.twitter.com/DqItpM0PmG

シーズン序盤(特に藤原が出場している試合)は低い位置でのトランジションを制した際は、急がず緩やかに保持に移行していることもありました。年間を通してゲームの流れ、テンションをコントロールしていくことには課題が残ったと思います。

攻撃(ボール保持)

47得点と及第点の結果を残せはしたが、試合を見ていてファンからストレスフルだったのがボール保持の局面だったと思います。ボール保持が上手くいかないからネガティブトランジションが不安定になり、だからこそボール非保持の時間が長くなり失点に…!同時にセットプレーも増える…!というそれぞれの局面が相関する悪循環でした。

昨年と同様、ボール保持は4-2-3-1を初期配置にしながらシーズン序盤はボールを安定して前進出来ていました。

地上からは、サイドバックが幅を取り、サイドハーフが内に絞る。適時DHの1枚が最終ラインに落ちるバランスでパスルートを作り前進。

上空からは、最終ラインとGKで相手を引きつけ1トップ+1シャドーに向けてロングボールを放ち、相手より早くセカンドボール回収隊を置くことで自ら作ったトランジションを制し、セカンドボールをピックアップして前進する。サイドハーフが内側に入ってくることで、相手よりセンターサークル付近でセカンドボール回収隊を多く配置出来、且つセカンドボールの予測が抜群のジャーメイン良を活かす術となっていました。

note掲載用ですが、2024年シーズンの横内磐田のオフェンスのGIF置いておきます。雑なのはご愛嬌で。 pic.twitter.com/43TazV5cGX

— けーすけ (@N_box_2001_1st) January 7, 2025

しかし、じょじょに上空のロングボールが対策されていき、対磐田はハーフスペースを締めることが流布されていくと、上空が通るため、地上が通っている!という互いに相関していたボール前進の両方がストップし、味方同士の爆弾ボールの押し付け合いの様な地上ボール循環と、パチンコの様にアバウトな上空ロングボールが増えていく循環となってしまいました。ここがスタンドから見ているファンには特に分かりやく批判の的となったと思います。

ゴール裏のサポーターの居残りがあったホーム京都戦の後から、チームは重点的に地上からのビルドアップを改善しようとするサイクルに着手しますが、ビルドアップというのは編成も含め習慣やカルチャーから変えていくべきで一朝一夕に改善出来るはずがなく、付け焼き刃のパターンや原則では、どうにでもなりませんでした。

23年総括で僕が根性重視と表現したビルドアップ前進は整備が後回しになっており、チームは昇格を目指さねばならず、ビルドアップより得点に直結するファイナルサード(ピッチのラスト1/3)の崩しを重点的にトレーニングしていたのは理解出来ますが、チームを2年預かった上で、選手がボールを持った時にどういうプレーをすれば良いのか?どうやってボールを受け取ったら良いのか?というディテールは余りにも突き詰められておらず、ごく普通のプレスを回避出来ていませんでした。

新体制会見で触られていた全員がボールに関わっていく攻撃と言うにはどう考えても無理があるサッカーをしていたのは監督以下スタッフにも責任があると思います。

京都戦後のビルドアップに着手したフェーズ以降、自分たちの課題を解決することにトレーニングの時間を取られ、相手の対策や分析にボリュームを取れなくなっていったと思いました。次は非保持、次はセットプレーと日々課題が生まれ、付け焼き刃のフォメーション変更も多くなり、ここからのハーフシーズンは昨年から「一戦一戦」を繰り返し強調していた横内さんのチームサイクルが混迷し、課題に改善が見られないまま次の1週間へ臨んでいったのではいかと思いました。

横内監督が長年タッグを組み、影響が受けていて間違いない森保監督の著書から横内監督との似た表現を抜粋しておきます。(24年展望記事にも掲載)

Jリーグの34節(当時)を我々らしく1試合ずつ戦い、振り返り、日々の練習に取り組んでいく。その考え方は、これからも決して変わらない、僕の基本中の基本です。

前述の通りファイナルサードの崩しはある程度の爪跡を残すことが出来たのはポジティブだったと思います。アウェイ川崎戦などで炸裂していた、まずはペナルティエリアのポケット(主にゴールエリア脇、ペナルティエリア内サイドのスペース)を取っていくアタックはシーズン序盤には相手の脅威になっていました。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) March 1, 2024

🏆 明治安田J1リーグ 第2節

🆚 川崎Fvs磐田

🔢 0-3

⌚️ 29分

⚽️ ジャーメイン 良(磐田)#Jリーグ pic.twitter.com/HFi6SlBEpw

しかし、ここも相手の対策がじょじょに進み、ポケットは取れても折り返した先の相手の視野をずらせておらず、シュートブロックに合うことが増えていきます。24年のJ1はゲーム前もゲーム中も対策のスピードが以前より早くなっており、ここをどうやって上回っていくかの戦術の奥行きが足りなかったというのも課題に残りました。

シーズンが進むにつれて押し込んだ際の手詰まり感は拭えず、次第にアウトサイドウイングの突破力頼りになっていっていきました(でもウイングの選手が足りないという矛盾…)。もっと多種多様なオフェンスが必要であったと思います。

セットプレー

特にコーナーキックからの失点が試合をコントロールできない要因になっていました。コーナーキック守備では、オープンプレー(セットプレー以外の止まってないプレー)同様にマンツーマンディフェンスとゾーンディフェンスを併用していた。これは、それぞれの良いところ取りをしたいからだが、シーズンを通して悪いところだらけが出てしまった。ゾーンディフェンスを敷いていないエリアで、マンツーマンディフェンスで捕まえてない選手の内の1人にボールにヒットされることが多く、失点は止まらなかった。

この辺りはヴェルディ戦を振り返った記事により詳細に記載しています↓普遍的なコーナーキック守備の配置も紹介しました。

悪い意味で、再現性が高かったコーナーキックの失点。何故この選手が、この選手をケアしてるのかしら?という様な失点も相次ぎ、批判を受けていたと思います。

誰がどのような選手をマークしているか?どの様にゾーンの網目を作るのか?というところは、スカウティングで丸裸にされていたと思います。他チームは磐田よりオープンプレーのベースを持っている分、抜かりなく準備していける。そしてゲーム中のリアルタイム分析でも後手に廻っていたと思いました。ホームガンバ戦後のコメントでも横内監督が言及していました。

根本的に制空エリアの狭い選手が多いというのも要因の一因でしょうか。ストーンと呼ばれる選手の強度も足りず、本来強度が高いはずのセンターバックが狙い撃ちにされるというのも苦しかった。第5の局面と呼ばれるセットプレーを考慮して先発を組む必要もあるでしょうが、その選手が居ない、余裕がない。

そしてトレーニングの時間をあまり割けないこともあるでしょう。上手くいってないオープンプレーの整理に時間を取られ、ボリュームを取れない。

そしてトレーニングの質。チーム全体の強度が足りないから、レギュラー組の相手(控え組)の強度が低くなり、公式戦で活かせない。いくらトレーニングしても相手の強度の高い選手に抵抗出来ない。こういうロジックもあると思います。

必然的にゾーンディフェンスを敷くことになるサイドフリーキックでは、失点が目立たないので、オープンプレー同様、個々の強度と戦術的な取り組みを改善して欲しい。

おそらく担当のコーチはいますが、選手を含め監督以下スタッフ一体でセットプレーも評価すべきだと思います。

もちろん4局面(保持、ポジティブトランジション、ネガティブトランジション、非保持)との相関でセットプレーを与えないというのも考え方にはあります。

戦術面まとめ

戦術面に関して総評して纏めるならば、新体制発表記者会見で述べられていた全員攻撃、全員サッカーが体現出来ていなかったと個人的には評価しています。

しっかり自分たちでボールを大事にしながら決してボールを受けることを放棄しない、全員がボールに関わっていく、そういう攻撃を目指していきたいです。守備も、全員が関わって、前線の選手からキーパーも含めて全員がボールを奪いに行くところから、ボールを奪って全員で攻撃していくという、全員攻撃、全員サッカーというのは引き続きやっていきたいなと思っています。

「攻撃は前の選手が頑張る。守備は後ろの選手が頑張る。」僕は、そう24年展望で書きましたが、攻撃は後ろの選手が、守備は前の選手の頑張りが足りなかったのは事実あると思っています。そして頑張りたい選手を頑張らせてあげれなかったのは監督以下スタッフに責任があると思います。このシーズンをどう総括し、自己検証し、どうやって次のシーズンに繋げていくか楽しみにしたいと思います。

経営面について

クラブから具体的なリリースがない為、プロセスは判りかねる部分が大きいものの、J2在籍時の2023年度の決算は絶好調でした。Jリーグからのリリースを見たところ、他クラブと比較しても驚異的な伸長を見せています。2期連続の黒字となり、前期比の10億円UPの42億5千万円の売上は磐田史上最高の数字になっている。

人件費はJ1からJ2への降格且つ補強禁止禍でありながら前年より1億ほど多く使っており、選手をプロテクトするのにお金を多く費やしたことが伺えます。

ジュビロ磐田の「株式会社ジュビロ」決算公告(第32期)https://t.co/PGJm8C54Lt

— 官報ブログ (@kanpo_blog) April 30, 2024

ジュビロ磐田の2024年1月期決算です

第32期 決算公告

売上高:42億5355万円

売上総利益:19億8056万円

営業利益:5億1988万円

経常利益:5億3477万円

当期純利益:4億6173万円

利益剰余金:5072万円

スポンサー収入が8億円増えており、親会社のヤマハ発動機が好調で、そこからの資金調達の流入が大きくなったことは予測できます。

また、ホームタウン広域化を追い風に新しいマーケットでの新規営業が功を奏している可能性もあります。非常にポジティブな側面として捉えてOKだと思います。素晴らしいことではありますが、為替や円高の影響も大きい可能性があるため、留意が必要ではあります。

小野前社長の種まきにより、クラブ理念のリニューアル、スポーツ面に独立性を持たせたフットボール本部の新体制始動、そして前述のホームタウン広域化が、じょじょにクラブを良い方向に導いているのではないかと思います。現社長の浜浦さんは元プロのラグビープレイヤーでありながらの磐田ファン。改革に改革を重ねない為のヤマハ発動機からのメッセージのある人事ではないかと推測しています。

オンザピッチ(トレーニングや試合などサッカーに従事している時間”のこと)もオフザピッチも緩やかではありますが、どんどんと良くなるというものは見せてもらっています。その証拠にクラブが力を入れたイベントや、WEB販促は観客数増にも結びついているのは明らかです。24年のホーム鹿島戦は素晴らしい雰囲気をクラブ一体で作れたと聞いています。

🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆

— ジュビロ磐田 (@Jubiloiwata_YFC) June 11, 2024

🎆 8/11(日・祝)遠州三光祭 開催🔥🎆

🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆

8/11(日・祝)鹿島戦にて、

ジュビロ磐田の新たなお祭り

「遠州三光祭」を開催します🎆

ホームタウン遠州地域を

共に盛り上げましょう!

「いざ、エコパを満員にするに!」https://t.co/FZRt9BksS8 pic.twitter.com/PfWIn5ST0b

今後の収入では後藤啓介の移籍金や伊藤洋輝の連帯貢献金のお金も使うことが出来るでしょう。そういったクラブの理念通りの世界の一流のプレーヤーを輩出出来ているのポジティブですが、代わりに良い選手を獲得するというサイクルを廻しきれていないのもまた事実であります。

2024年度の決算も楽しみに待ちたいと思いますし、そのお金を効果的に使えているのかどうかも引き続き見ていきたいと思います。お金があれば良い選手、スタッフが獲得できます。そしてどちらかと言えば戦術に逃げなくてすむのです。お金は正義なのです。

終わりに

惜しくも降格となってしまいましたが、こうやって振り返ってみるとポジティブなところもたくさんありました。

オンザピッチでは強度·インテンシティ※トレンドのJリーグで明確にそのポイントで劣位だったことを原因としてJ2降格したところから、きちんと反省し戦略を巻き直してJ1昇格を果たし、再挑戦となったシーズンになりました。

再挑戦の結果は、鍛え直した強度·インテンシティは、競合に対しては抵抗できるようになったものの優位にはなっておらずというところでした。ですが、そこまで持ってきただけ大したものだと言いますし、クラブ史としては偉業でした。

※インテンシティ

プレッシングや攻撃のアクション、1対1など全般的にチームとして求められるプレー、戦術的なアクションを試合中連続して行う強度、能力、インテンシティが高い、低いなど用いる。

そして、強度·インテンシティはまだまだであるが、何とかなってきたところで、次はその強度·インテンシティを維持しながら戦術的な奥行きがもっと必要というところが見えてきました。横内監督は戦略は確かなものだったが、戦術的な奥行きが足りなかったと思いますし、時間も編成も足りず、クラブのサポート不足でもあったと思います。この続きが見たかったし、応援したかったというところではありますが、辞任ということで残念ですし、仕方がありません。磐田は辞意のある監督を続投させて、うまくいかなかった歴史を持っています。

この丸2年間、途中で監督が交代することなく、継続して指揮をとっていただいたことで、シーズンの切れ目が良いことから、きちんとクラブは自己検証しつつ競合調査が出来ると思いますし、ここはフットボール本部の腕の魅せ所だと思います。その自己検証を持ってして次(2025年)を、そして近くと遠くの未来をどうしていくのか?楽しみにしています。いつもながら不安いっぱいではありますが、苦笑

そして僕はその腕を見て「あーだこーだ」と言いながら少しはお金を落とし、好き勝手にこれからも応援させて貰います。

最後におまけとして、常々、僕が訴えていることを改めて記載しておきますが、クラブからの発信力がずっと足りないと思っています。どう思ってどうしたいのかをもっと聞きたい。濃度の濃い発信は新体制会見位でしょうか?(それでも私的には情報が足りませんが…)何でも話せるわけではいのは承知しておりますが、幾らなんでも沈黙が大きいと思います。このnoteが届くことはないと思いますが、いつまでもシャイで口下手なクラブでは、この時代に付いていけないのでは?と危惧しております。サポーターへ、ステークホルダーへ説明がもっと欲しい。浜浦社長は、もしかすると話すのは苦手かもしれないですね。

例えば静岡ブルーレヴズの社長さんは様々な発信をされています。

※ちなみにこの↑連載、めちゃ面白いし磐田にも重なるので是非チェックしてみてください。

磐田にもプロの企業経営者が必要ではないか?という思いが年々、強くなってきています。出来れば外部からスポーツビジネスに長けた方を連れて来るなどです。ちなみにガンバ大阪は遂にパナソニックの外からの招聘ですよね。

歴代の磐田の社長さんも、仕事が出来るサラリーマンだった方は、スポーツ面はミスがあっても経営面では必ず巻き直して仕事をあげてきてくれました。現在はスポーツ面は、ある程度切り離すことが出来ています。

ただ、スポーツ面も絵を描く方の補強が、まだ必要にも見えてきています。フットボール本部の藤田スポーツダイレクターは1vs1は強いように見えますが、より多くの人にメッセージを届けるのは不得意の様に映ります。自ら言語化が苦手とサポーターズマガジンで漏らしていたこともありました。

総じて伸びしろがたくさんあるクラブですが、どんどん良くなってきている。そういう過程を楽しめるクラブだと思っています。

2025年シーズンは昇格という結果だけではなく、昇格後にJ1 に残留出来るサッカーの内容かどうなのか?という二面性の見られ方をするかと思います。これは見る方の視座が高くなっていっていくことになって良いことだとも思っています。エレベータークラブを無理やりポジティブに捉えることの一つ。その中で、少しでも解像度が上がる何かを私的に届けられたらと思っています。それが僕にとっての一番の応援だと思いますので。宜しくお願いします。

今回はここで締めにします。

反応(スキ、いいね、RP、フォロー他)大歓迎です。

宜しければポチっとお願いいたします。

読んでいただきありがとうございました。

↓はデータ等を載せておきます。

戦績

強度は一定の抵抗力を示す。

植村の初得点が霞む、ジャーメインの鮮烈な4得点。

火事場の強度で押し切られ手痛い決勝点を食らう。

控え選手のアピールの場、強度を上げる場を失い、練習の強度に懸念が生まれる。

振り返りに役立つ資料

了