聖護院八ッ橋総本店の鈴鹿可奈子です。

自然と人と文化が共存できる社会へ

こんにちは。

聖護院八ッ橋総本店の鈴鹿可奈子です。

京都の夏は蒸し暑いもの。

とは長年の暮らしでわかっていながらも

祇園祭の行事が滞りなく済んだ後にくる熱と湿気に

懐かしさも覚えつつぐったりとしてしまう毎日です。

そんな京都の夏、「涼を感じる」をテーマとした活動を行いました。

石田さんは欠席、中川さんは遅れて参加

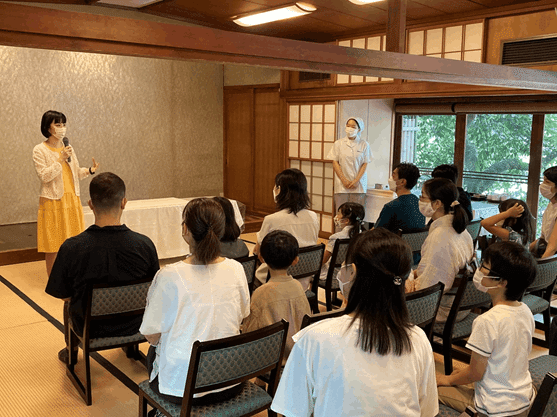

私たちのグループでは、7月23日に山ばな平八茶屋さんにて。

ガラス工芸作家の石田知史さん

お琴の大谷祥子さん

山ばな平八茶屋の園部晋吾さん

千本銘木商会の中川典子さんとともに

子供たちに京都の夏に涼をとる工夫を実感していただこうと

開催いたしました。

祇園祭後祭の巡行・還幸祭の前日。

お座敷に足を踏み入れると

窓に広がる高野川の流れの飛沫が見え

蝉の合唱とともに川の流れが聞こえ

一気に涼しくなった気がします。

そんな中、大谷さんたちの奏でられるお箏の音に

うっとりとこちら側も身を任せたくなるような時間でした。

詳しくは以前のnoteにてご覧ください。

その中で私は、お菓子について少しお話をさせていただきました。

「日本のお菓子とは?」という質問には

たくさんの子供たちが「おまんじゅう」「羊羹」などと

答えてくださいました。

京都という土地は、和菓子の環境として恵まれているのでしょう。

ちょっと甘いものがいただきたいと思えば

街中で簡単に和菓子がいただける。

お抹茶も一緒にいただける場所も数多くありますし

上生菓子も手に入りやすく

また簡単に食べたいと思えば

町のお団子屋さんもすぐに思いつきます。

これが当たり前と思って育ってきましたが

土地によっては「和菓子ってどこで売っているの?」

という質問を受けることもこれまでありました。

私も幼い頃から和菓子とともに育ち

また家業である八ッ橋とともに育ってきました。

味が美味しいことは勿論

季節が巡るごとに出遭える楽しみというのもあります。

花びら餅や柏餅、水無月、亥の子餅など。

祇園祭の時期には、くず焼きが出てくるのも待ち遠しいです。

お茶席で出される上生菓子には

さらに「銘」によって楽しませていただけるということも。

お菓子の名前を聞き

器あわせを拝見し

お茶席に涼しい風が舞い込んでくるような

気持ちになることもありました。

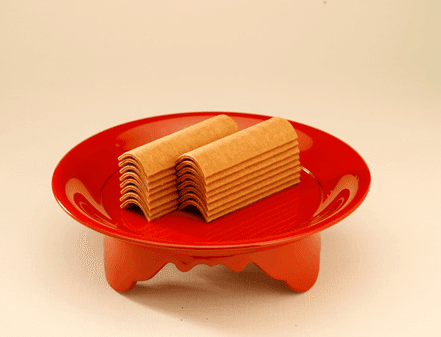

八ッ橋は、お菓子とはいえ

所謂上生菓子を作っている京菓子のお店ではありません。

そのため年中同じお菓子を販売していることが常でしたが

最近は、様々な味が増えています。

また味だけでなく、形でも季節のものを…

と考え

見た瞬間に楽しくなるようなお菓子をと

nikinikiという2011年に立ち上げたブランドでは

「季節の生菓子」というシリーズで

様々なイベントの形を象ったお菓子を販売するようになりました。

正式なお席では邪道のように思われるかもしれませんし

上生菓子にあるような奥ゆかしさはありませんが

お菓子はそもそも笑顔で召し上がっていただきたいもの。

おやつですよ、と出してきて

子供たちが「わーい!嬉しい!」と笑ってくれるような

また大人もにっこりするような

そんなお菓子も作るようにしています。

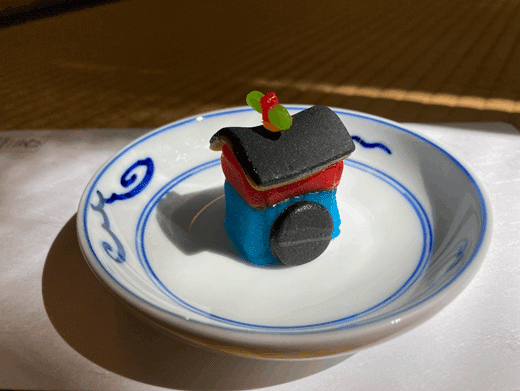

今回のイベントでは鉾の形のお菓子づくりを実演させていただきました。

とても手の込んだ細かい作業

息をつめて皆さんに見ていただいていました。

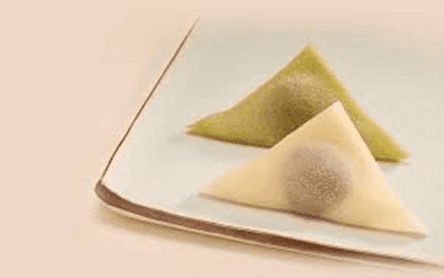

それとあわせて、季節のあわせた控えめな夏色のお菓子も。

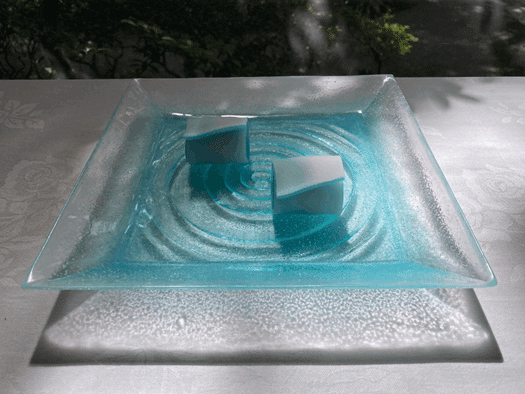

こちらは石田さんのお皿を拝見し

今回のために作ったお菓子です。

青色が鮮やかすぎると暑苦しい

かといって、控えめすぎると寒々しい

と試作を重ねました。

聖護院八ッ橋によるお菓子

では、この銘は?

というところで、今回は参加された方々にゆだねてみました。

実は私の中ではひとつテーマがあり名付けているのですが

を見て感じた名前を皆様の心に留めて帰っていただくことに。

こういう楽しみ方も、あっても良いかもしれません。

お菓子だけでなく

音楽、器、家屋やお庭の細やかな設え

そして和食ならではの素晴らしい盛り付け。

一般的に「必需品」とは言ってもらえないものでしょう。

無くても生きていける

といわれてみれば、物質的にはその通り。

音楽を聴かなくとも、器は使わずパッケージのままでも

設えはこだわらず簡易なものでも

また味にしても極端な話

美味しくなくとも栄養さえとれていれば生きていけます。

けれども、私たちの心は、どうでしょう。

美しい音色にほっとし

こだわりの木材を使った家の香りや設えに癒される。

何か食べようと思えば

あわせて器を選ぶ楽しみがあり

また出された盛り付けに溜息をつきたくなる。

さらにおやつの時間には、お菓子を囲んで皆で話に花が咲く。

毎日そんな余裕は現代社会には無いかもしれませんが

ほんの少しの工夫、ほんの少しの自分ならではのこだわりで

見える景色に色がつくような気がします。

ちょうどこの活動を行う前日

後祭の山鉾のひとつである「鷹山」に上がらせていただきました。

約二百年ぶりに復活をとげたという鷹山。

上がってお囃子の音に囲まれ

幼い娘も、真剣な表情で囃し方の皆様を眺めていました。

復活に喜ぶ皆様の笑顔

そして私たちに優しく手を差し伸べてくださる様が

あたたかい鷹山の空気となっていました。

そのおかげか、すっかり祇園祭が好きになった三歳の娘は

八坂さんのご紋を見ても

「またぎおんまつりにいきたい」と言っています。

小さい頃から好きになり

毎年街にあるのが当然と思っているお祭り。

「鷹山」の復活は

当時を知る方はいらっしゃらないですが

途絶えてしまった時に残っていた誰かの思いが

綿綿と紡がれたからこそ

実現したことなのでしょう。

涼を感じるちょっとした工夫にせよ

お祭りにせよ

どちらも日ごと年ごとという違いはありますが

日常に溶け込んでいます。

どちらも

暮らす私たちが毎日を心地よく送るために

また楽しく送るために

いつのまにか欠かせないものとなった

ちょっとした日々の心配りの積み重ねなのかもしれません。

当事者にとっては自らを構成している当たり前になっていること。

娘が生まれてから幼い頃を振り返ることが増え

この当たり前が少しでも素敵な形で長く続いてくれれば、

もしかするとそんな小さな願いが

文化の継承に繋がっているのかもしれない

と思うようになりました。

KYOTO Sustainable Network