花壇が残され「東京日和 」って映画のことと、深夜書店。

日々、が静謐(せいひつ)にも激しくも過ぎていく。

いつだって時間が足りないままに。

自分自身という存在に苦しみ、

反抗的な態度が多くて、、

ひねくれていた時代。

そこには

なにもなかったけれど、

ただ、

いとおしさ

それだけが育まれていたことは、歳月を経てこそに胸に響いてるから、。

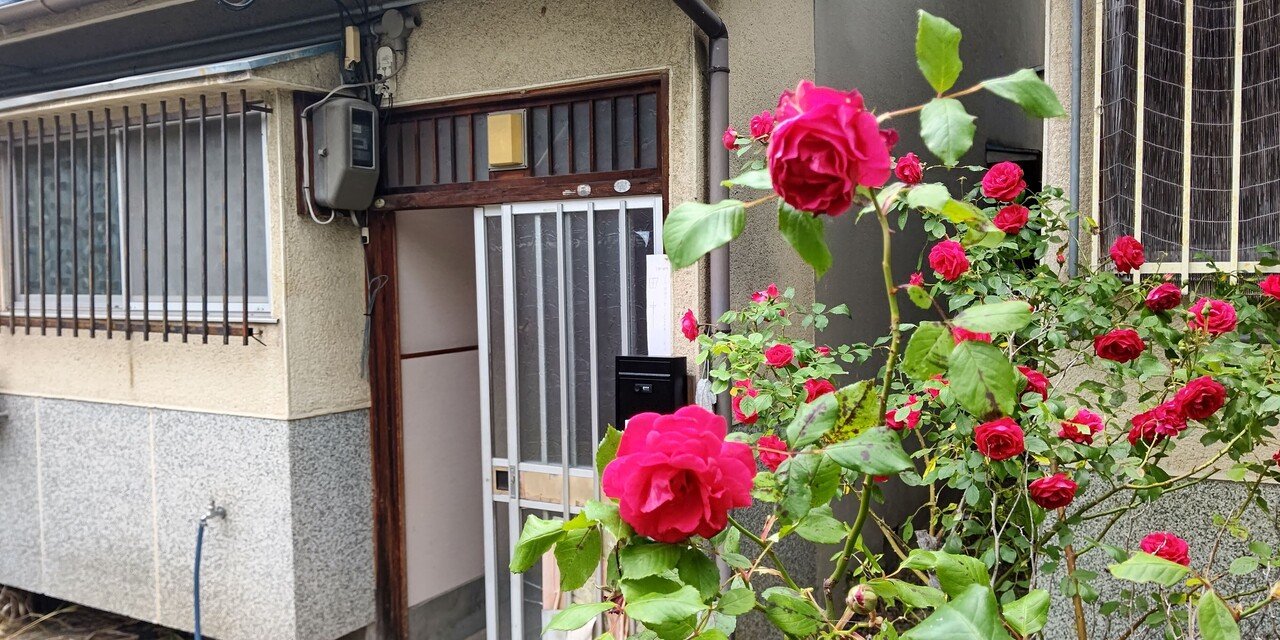

最近、俺(詩人)が引っ越した昭和感まるだしの住居。

工夫しながらコツコツと手を加えては日々、生活空間づくりに励んでいる。

この住居へと、入居までスムーズにいけたのは、

仲よくしてた、

花の写真を撮影する女性(ひと)のおかげでもあったけれど、、。

明日があたりまえにきてくれない、、

そんなふうにしか

つきあえない、関係、。

出逢った瞬間に別れることは決まってたんやろう、、。

そして、終止符、、。

彼女は、庭木の手入れをして花壇をつくってくれたのに、、残していくだけになってしまった。

ここの住居地。

本当は、彼女にとっての現実、そこからの日常をつかの間であれ、忘れられる場所、、でありつづけてほしかったけれど、。

そそ、

いついつまでも無垢で繊細、少女のような眼差しでみつめる空間、。

陽光が射し込む部屋、ひなたの匂いがいっぱいの布団に寝そべって、。

ふたりして時計を無くした子供たちみたいに。

そして彼女は、いつしか、瞳を閉じて。

その安らいで眠っている寝顔も、

本当はいつまでも、みつめていたかった。

でも、

大切なもの、

そこから目をそらすことはできない。

現実に向き合い引き裂かれる想い、

やさしい嘘、彼女はそれを告げることをつづけていくしかなくて、

やさしい嘘、でもそれは残酷であるわけで、。

上手く、だまされてあげられない、、

あらがい、あばいてしまうことも。

苛立ちで互いの心をむしばんで、

壊しあっていくしかない路(みち)が、眼差しに映りはじめる。

残酷な未来へと、まっすぐなままに進めない。

曲がりくねった路をそれでも歩んでいく、

そんな日々のなかでは、

すべてを手に入れることは難しい、

・・だからというわけではないけれど、

何かを手放して、生きていくのは、

本当に大切なものを守っていくことで、

そのことが、いつかきっと、

それでこそ、って、。

失ったものより、残せたものがあることに

気づくはず、、。

たとえそれが、

切ない痛み、であっても。

花のような笑顔、

面影が歳月を経ても、

そして、すべての出逢いと別れにも、。

そっとみつめてくれているようで、。

昔、むかし、

面影に、教わった

喪(うしな)うことの代(か)えがたい哀しみ。

別れにはちがいないけれど、

それが、けして終わりではない、と。

会えない時間が育むもののことを、

生命、と生命が心を奏でるように。

生まれたものは、喪(な)くなろうとも、

終らない、、

だれかの心に生きつづけていく、、

生まれる、ということは、

はじめから

永遠なのかもしれない。

むかし、昔、

面影からもらった手紙には、

映画作品のこともあれこれ綴られてた。

なかでも便箋の欄外に、記されていたので印象深い。

「東京日和(とうきょうびより)」

写真家・荒木経惟・荒木陽子著の私的小説を原作とした竹中直人監督の映画。

動画↓。「 東京日和 予告編」1分26秒

カメラマンの島津と、その妻ヨーコ。

繊細であるがゆえに、時にエキセントリックな行動に走りがちな妻に翻弄されながらも、彼女を愛し続けていく。

この作品で初めて映画音楽を担当する大貫妙子の音色の妙味、オープニングのボサノバ、妙子さんのスキャット、タイトルバックのストリングス、チェンバロやピアノの響きもいい。

夫婦の住む部屋など、細部にまでこだわりきった美術や小道具。

裏路地といった日常的場所を魅力的にとらえる撮影の質感が沁みる。

空の青さ、夕焼けの赤さ、緑色の電車、夜の川。

整理された端正な画面。

人々の会話、風鈴の屋台、踏切の音、鳥の声、日常の音にもこだわる録音。

緻密な脚本。脇役の演技。

優れたスタッフワークにも支えられ、これが3本目の監督となった竹中演出も冴えている。

しみじみ、じんわり泣かせてくれる作品。

ただこの作品、難解、ではないにせよ、

観る者を少しは選ぶところがあるかもしれない。

過去と現在(生前と死後)のエピソードが複雑に交差して、時系列通りに物語は進んでいないので、日付が未整理の写真を観ていく感じだ。

わかりづらさを感じる場面もある。

ドラマティックに盛り上がるでもなく、淡々としてるから、「つまらない」と退屈してしまい、わかりやすい説明過多なドラマに慣れていると不満を感じるかもしれない。

荒木経惟&陽子夫妻の写真集やエッセイにふれてリアルなふたり、そのまんまの物語を期待していても、ちょっと肩透かしなところもある。

DVDのジャケットには、ひまわりがプリントされている。

ひまわりを見ると思い出す女性の存在、

自分にとって「太陽」のような、

存在に捧げますということ。

雨降りの中、ピアノに似た石のところでふたりがはしゃぐ場面なんかも、とてもよかった。

妻ヨーコ役の中山美穂が、それまでにない大人の女性を熱演し、びっくりするほど、自然に体現して新境地を開拓している。

‶こわれもの〟のようにもろい存在。

この役でのどこかつかみどころのない不思議さは、

「肉体を持って生きてた頃のヨーコさん」と「亡くなった後の幽霊のヨーコさん」とであるからなのかも。

「見ないでほしいのよ、私のこと、そんなに」

なんて言われても、そりゃ見てしまう。

深く愛していた妻であれば、なおさら。

「見ないようにするよ」

と、答える夫の顔に笑みが浮かんでるのは、

最愛の人がまた目の前に現れてくれたからだろう。

亡くなってしまっても、愛する家族のそばにいたり、友達に会いに行ったり、好きな場所に行ったりすることができるってこと、、

この映画を観ると、自然にそう感じさせてもらえる。

それでもいつか必ず別れのときは、やってくるにしたって、、。

幽霊であろうと(幻影や妄想であれ)、かまわない、、。

自分自身が懸命に生きることで

面影、は生きていく。

日々、が静謐(せいひつ)にも激しくも過ぎていく。

いつだって時間が足りないままに。

自分自身という存在に苦しみ、

反抗的な態度が多くて、、

ひねくれていた時代。

そこには

なにもなかったけれど、

ただ、

いとおしさ

それだけが育まれていたことは、歳月を経てこそに胸に響いてるから、。