何者でもない僕らが、TWOROOMSを話題にした方法(ボードゲームと宣伝の話)-新作カルタマリナ500円OFFクーポン付き

1章 はじめに

はじめまして、YUTRIOのゆーせーです。この記事ではタイトルの通りボードゲームと宣伝の話について書いていこうと思います。主にゲームマーケットに向けた自作のボードゲームの宣伝方法でお悩みの方、他の人のボードゲームの宣伝について知りたい方向けの内容になると思います。(全部で約15000文字となりました…)

まず、タイトルにあるTWOROOMSというゲームを知らない方向けに、少しだけゲームの紹介をさせてください。

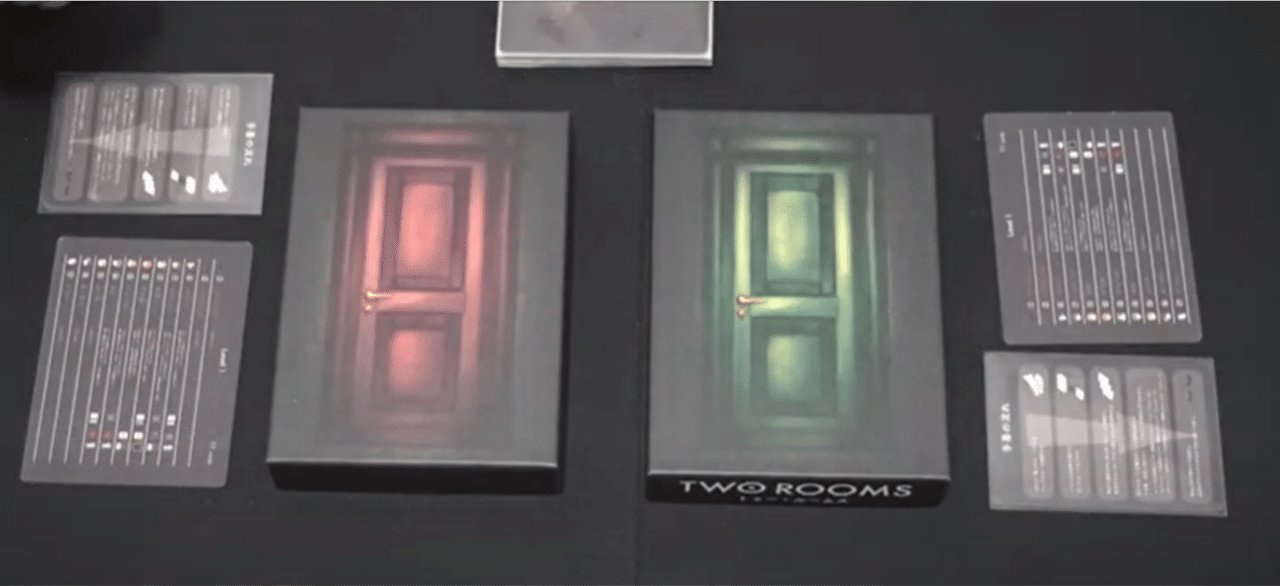

TWOROOMSはYUTRIOがゲームマーケット2020秋で販売した処女作となります。15分程度の2人用協力ゲームで、ゲムマでの販売価格は3000円でした。

タイトルで「話題にした方法」と大見えを切りましたので、実際にTWOROOMSを販売してどれだけの反応があったのかを書いていきます。

・初版200個制作 → ゲムマ開始10分で予約分当日分あわせて完売

・JELLY通販開始数分で完売 → 通販ランキング1位を獲得

・第二版500個制作

・東急ハンズ様数店舗でお取り扱い

・イエローサブマリン様各店舗でお取り扱い → 週間ランキング14位獲得

・Fever Games様(イタリア) ライセンス契約

・神秘島(ミステリーアイランド)卓游様(中国) ライセンス契約

だいたいこんな感じです。自分が狙って得られた結果は、主に太字の部分になります。(それ以降の結果は太字の結果から雪だるま式に生まれたものでもあるので)

この結果を見て自分が求めている”話題”のレベルではないなと思った方は、おそらくこの後の文章を読んでいただいてもあまり参考にならないかもしれません。これから書くのは、まだ何者でもない僕らのような作品を、少しでも世の中に知ってもらうための泥臭い方法の数数です。

2章 お品書き

前置きが長くなりましたが、ここからはその方法について大きく時系列順の3つのパートに分けて書いていきます。

■ゲーム制作 (3章)

・宣伝に必要なもの

・ゲムマで売れるゲームの3つの特徴

■ゲムマまでの宣伝活動 (4章)

・宣伝の目的

・予約フォームの作成と発信

・宣伝媒体とそれぞれの役割

・Twitterの運用方法と5つのテクニック

・ターゲットに向けた魅力の要素分解

・「体験の面白さ」を伝えるための手段

・1万円かけてTwitter広告を出してみた結果

■ゲムマ当日 (5章)

・開始5分で完売の真相

・宣伝の結果

・作品を届けるということ

+カルタマリナのクーポン (6章)

ゲーム制作は、宣伝と関係ないのでは?と思う方も多いと思いますが、決してそんなことはありません。まずは自分が考える「ボードゲームの宣伝」と「買いたいゲーム」についての話をします。

3章 ゲーム制作

作品が魅力的でなければ宣伝は機能しません。あくまで宣伝とは「作品の魅力を届ける」ことです。ここを大前提としてここからの文章を読んでいただけるますと幸いです。

3章-Ⅰ 宣伝に必要なもの

まずは、ゲーム制作者の方に質問です。もしあなたが作ったゲームが、ゲムマの他のブースで売られていたとします。(あなたが作ったものではないと仮定します。) あなたはそのゲームを買いますか? 僕はもしTWOROOMSが売られていたら間違いなく買います。もし、この質問に「買う!」と即答できないのであれば、ぜひこのまま読み進めて下さい。

「宣伝」というのは「お願い」ではなく「おすすめ」であるべきだと考えています。「どうか買ってください」ではなく、「こんな面白いゲーム作ったよ!」と言うべきでしょうか。これは単なる綺麗ごとではありません。なぜなら宣伝には気力とモチベーションがいるからです。

SNS運用の際に詳しくは書きますが、とにかく宣伝は持久戦です。毎日続けるのが大切ですが、これが一番難しいです。全くゲムマの予約が伸びない中で、毎日自身のゲームの宣伝をするのは、やっぱり心も疲れます。でも、そんな中で最後まで宣伝活動をやり切れるかどうかを分けるのは、「お願い」か「おすすめ」か、つまり「自分が心から欲しいと思うゲームを、ちゃんと作っているか」どうかです。(やっぱり、自分が欲しいと思っていないゲームを買って!とお願いし続けるのはしんどいですよね。)

ここで最初の質問に戻ってきます。あなたは、あなたが作っているゲームを買いたいですか? もし世の中のニーズを完全につかんでいて、それに対する答えを高い完成度で用意できるのであれば「自分は買わないけど、世の中が買うゲーム(売れるゲーム)」を作ることに、僕は一切反対しません。しかし、少なくとも僕にはそんな力がないので、残された選択肢は2つです。「自分が買いたいゲームを作る」か「自分が買わないゲームを作る」かです。もう答えは一つですよね。

少し長くなったのでまとめます。

・宣伝活動には継続するモチベーションが必要なので、ちゃんと「おすすめ」できる「自分が買いたいゲーム」を作る。

3章-Ⅱ 宣伝の目標

「自分が買いたいゲーム」を作るということが確認できたところで、今度は何のために宣伝活動をするのかを考えていきます。宣伝をすること自体はゴールではなく、なにか目標を達成するための宣伝活動ですよね。では、宣伝をして成し遂げたい目標について考え、定めていこうと思います。

YUTRIOがゲーム制作を志した時(TWOROOMSのTの字も出来上がっていない時)、僕らが掲げた目標は「ゲームマーケットで200個完売すること」でした。200個完売に目標を設定したキッカケは、Twitterで「初出店や1作目は30~50個売れれば良い方、200個売れるところはほぼない」といった投稿を見かけたことです。この数字が定かかはわかりませんが、逆に200個売れれば注目してもらえる!と思いました。(他にも最小ロットの都合や、友達も200個作るって言ってたから負けられない!みたいな理由もありますが……)

3章-Ⅲ ゲムマで売れるゲームの3つの特徴

では200個完売するためにはどうしたらいいか? ここで「世の中の売れているゲーム」と「ゲームマーケットで売れるゲーム」の違いについて整理していきましょう。「世の中の売れているゲーム」が売れている最大の理由、それはそのゲームが面白いからです。では「ゲームマーケットで売れるゲーム」は面白いから売れるのでしょうか? 基本的には「面白そうだから売れる」で間違いないと思います。だって、ゲムマで初出しのゲームが面白いかは、ほとんどの場合買ってやるまでわからないですよね。

つまり、少なくとも「ゲームマーケットで〇〇個売る!」みたいな目標を立てたのならば、「面白そう!」と思ってもらう必要があるわけです。(ここで補足しておきたいのは、ゲームが面白くなくていいというわけではありません。むしろ面白いゲームを作るのは最低ラインで、それをどう面白そうに見せるか、面白さを伝えるかという話です。極端な話、もし面白くないゲームを宣伝の力で面白そうに見せて売ってしまった場合、その作者は信頼を落としてしまうので、次回作以降のゲームがどんなに面白くても売れなくなってしまいます。)

では、どんなゲームが「面白そう!」と思ってもらえるか。ここは個人によってかなり意見に差があると思いますが、SNSで多くの反応をもらっているゲームの共通点として以下の3点があげられると思います。

・言語化しやすい独自のゲーム性がある

・アートワークが洗練されている

・他の作品にない+αの要素がある

これらの要素を踏まえて、作品を完成させることが「面白そうなゲーム」を作ることにつながると思います。実際にTWOROOMSでもこの3つは再現されているので紹介していきます。

3章-Ⅲ-① TWOROOMSにおける3つの独自性

ⅰ.まずTWOROOMSは2人用の協力ゲームです。皆さんは2人用の協力ゲームと聞いて何個のゲームが思いつきますか? 10個思いつく人はなかなかいないのではないでしょうか。つまりこの2人用協力ゲームというジャンル自体が、このゲームの独自性に繋がっています。

では、TWOROOMSはたまたま2人用の協力ゲームに仕上がったのでしょうか?もちろんそんなわけはなく、最初から2人用の協力ゲームを作ろうと決めて、ゲームシステムの探求を始めました。YUTRIOが2人用協力ゲームを作ろうと決めた理由を以下に挙げておきます。

・需要に対して供給が少ない

・どんな人に遊ばれるか想像がしやすい

・2人で作るうえで調整がしやすい

・自分たちが協力ゲームが好き

ⅱ.TWOROOMSというゲームの最大の特徴は「交互に目を閉じる」というシステムです。そして、「交互に目を閉じる」という誰が聞いても新しいと思える、言語化のしやすさにあります。これは、実際にゲームに興味を持ってもらう上でかなり有効に働きました。このシステムに関しても、「興味を持ってもらうための斬新なシステム」を探そう、と最初から決めたうえでたどり着いたものになります。

Ⅲ.最後は「ゲーム箱の上下をコンポーネントとして使う」というアイデアです。これは「ゲームの盤面を派手にしたい!」という思考から生まれました。

ゲムマの新作から購入候補を探すときに、皆さんは何で判断されますか? 一つずつルールを熟読して、面白そう、面白くなさそうと分けていきますか? 僕はまずざっと検索して、目に留まった面白そうな商品のみルールや説明を読んでいきます。きっと、こんな人は僕だけではないはずです。つまり「画として面白そうで目に留まる」商品画像がないと、ルールを読むまでにも至らない可能性があるということです。

この3つの独自性を意識的に再現することで、TWOROOMSは「面白そう」と思ってもらえるゲームになったのではと考えます。

3章-Ⅲ-② アートワークが洗練されている

①のⅲでも触れましたが、ゲームの面白さが分からない以上、作品の見た目は興味を引く上でとても重要になっていきます。とは言ってもビジュアルの好みは人それぞれなので、ここでは「アートワークが洗練されている」ということについて書いていきたいと思います。

僕が思う洗練されているとは、「プロっぽい」こと。誤解を恐れずに言い換えれば「同人臭くない」ということです。あくまで個人の感想ですが、デザインに同人臭さを感じてしまうと所有欲が刺激されず、どこかゲームの内容も完成度が低いのではないかと感じてしまいます。

なので、お金は惜しまずイラストはプロにお願いし、細部に至るまでアートワークは一切妥協せず、完成を目指しました。

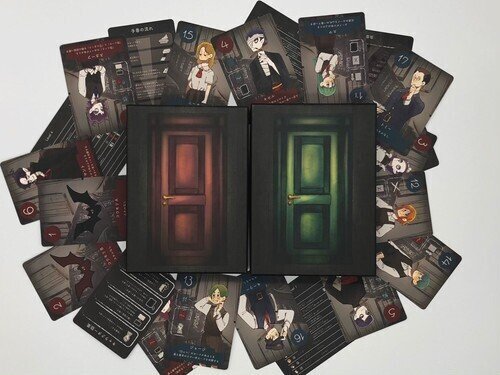

参考までにキャラクターカードのデザインの変わりようを載せておきます。(僕なら一番左のゲームは買わないです。)

3章-Ⅲ-③ TWOROOMSにおける+α

TWOROOMSはゲーム以外の部分にも大きく時間を割きました。それが「世界観の構築」です。具体的に何をしたかというと、ゲームの特典として「約2万字の短編小説」と「主題歌」を同梱しました。

この+αを生かしてストーリーを発信し続けることで、「TWOROOMSはどのゲームよりも世界観が作りこまれている」というイメージを構築することができました。

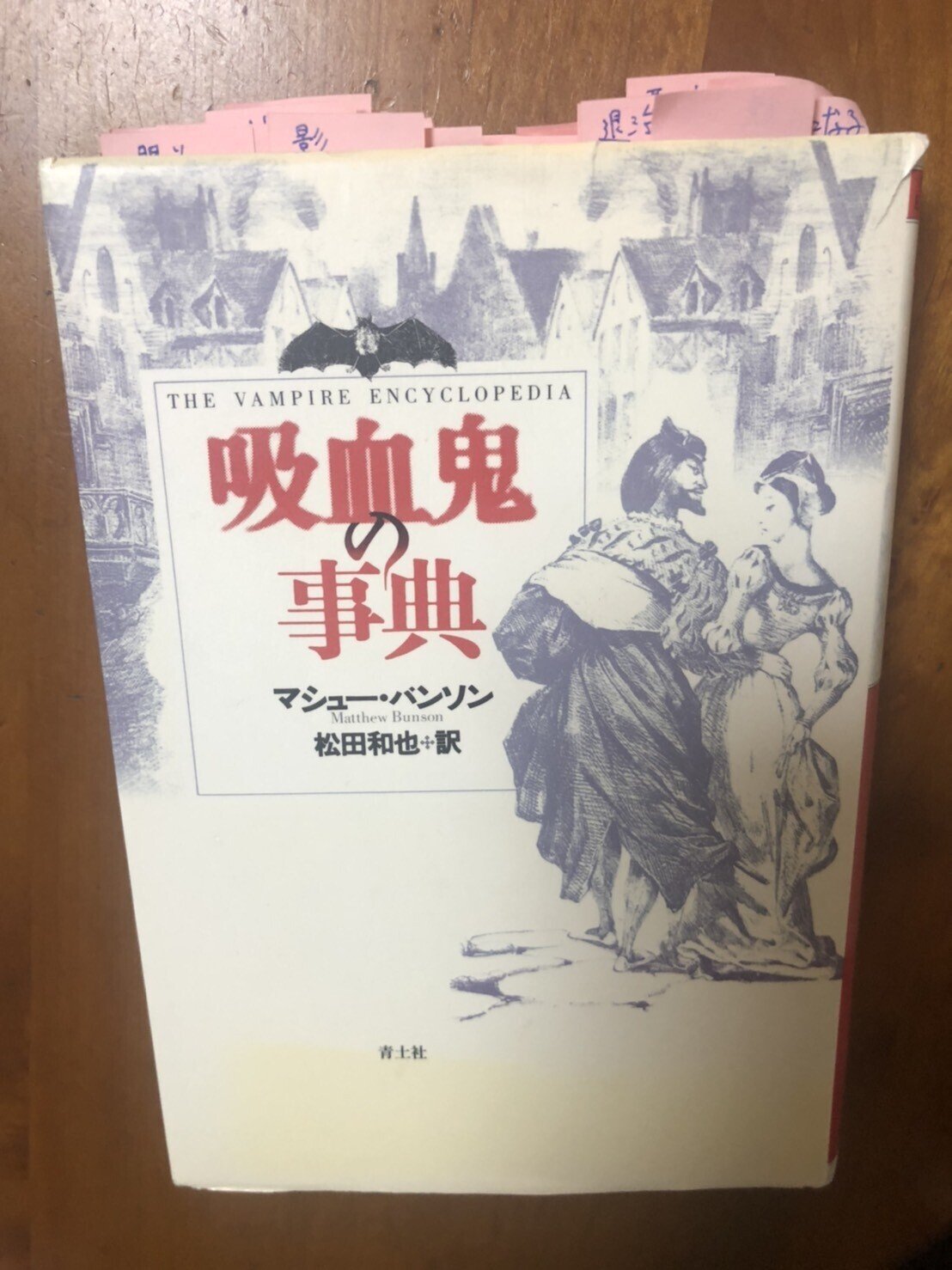

さらっと書きましたが2万字の小説を書くのに約3か月半、世界観を作りこむのに、吸血鬼にまつわる古書を購入して読み込んだりとそれなりに労力はかかりました……。

ここで長くなったので一度まとめます。

・ゲームマーケットで売れるゲームは「面白いゲーム」ではなく「面白そうなゲーム」

・「面白そう!」だと思ってもらえるゲームの共通点は以下の3点

■言語化しやすい独自のゲーム性がある

■アートワークが洗練されている

■他の作品にない+αの要素がある

ここで①ゲーム制作の話は終わりになります。自分が買いたいと思う、そして面白そうだと思ってもらえる、本当に面白いゲームが完成したところで、②からはSNSを中心にした宣伝の話をしていきます。

4章 ゲムマまでの宣伝活動

この章では、実際にYUTRIOが行った宣伝活動から得たノウハウを、振り返りながら整理し、書き記していきたいと思います。

(ここまでで約4600文字、全体の3分の1程です。)

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?