デジカメの歴史を振り返って「体験設計」を見つける

誕生から現在まで約25年の間に多くの変化点を乗り越えてきた「デジカメ」の歴史を振り返り、その中から体験設計事例を見つけ振り返ってみたいと思います。

体験設計とは、ユーザーを含めた関係する人の体験を意図的にデザインすることを指します。

デジカメの歴史は外部環境の変化に振り回されるだけでなく、これまで何度も意図的に変化を起こしきています。単に記録方式がフィルムからデジタルになっただけではなく、デジタル化によって撮影体験そのものが広がる面白い事例になっています。

またカメラの歴史全体からも、人間から機械への操作や判断の主体が入れ替わるオートメーション化の道に対して、デジタル化を経て人間中心の体験設計に回帰した流れなど、他の分野のUXデザインにも参考になるはずです。

では、行ってみましょぅっ!

絶対的な基準の「フィルムカメラ」

人生の大事なシーンを残す、作品として表現するという意味で、フィルムが持っていた画質を基準にした時に、初期のデジカメは本当にダメダメな商品でした。つまりあくまでもガジェット(この言い方懐かしい)オタクのオモチャようなレベルだった訳です。

そのような存在であったため、当初はカメラメーカーもフィルムカメラのブランドを使わずにいましたが、ある時点からフィルムカメラブランドが使われるようになったことで「本気でフィルムからデジタルに置き換えていく」というメッセージを受け取ることになりました。

キヤノンのIXY(イクシー)、オリンパスのμ(ミュー)が大きな存在でした。

デジカメがどのような存在であるのかをユーザーはしっかりと意識することができ、実際にフィルムカメラの代わりとして使う人が増えていき、その売り上げによって非常に短期間にモデルチェンジを繰り返し技術進歩がおこなわれ、結果的に本当に同じレベルの写真が撮れるようになりました。

体験設計として重要だったのは、長期の戦略としてカメラの本質的な体験価値である「写真を撮って、観て、観せる」を中心にし続けた点です。初期には不十分な部分もありましたがビジョンをユーザーと共有することで実現していきました。

最初にこの戦略に「乗って」くれる人がいなかったらデジカメは今のようになっていませんでした。ありがとうーー!

https://global.canon/ja/c-museum/product/dcc462.html

冒険できる「デジタル」

「撮って、直ぐにプリントして、また撮る」というサイクルを何度も回すことで写真が上手くなったり素晴らしい写真のチャンスを増やすことに繋がりますが、フィルム時代にはプロカメラマンや裕福な人しか体験することができませんでした。一般の人は一年に1本のフィルムを使い年末に正月の写真をプリントするような使い方も普通で、ましてや実験的な撮影をしてその場で確認して撮り直すということは難しいことだったのです。

そのような状況であったため、カメラの進化の歴史では人生の重要な記録や決定的瞬間を確実に撮影するために「オート撮影」の技術<自動露出、オートフォーカスなど>を充実させてきました。失敗防止の意図が強かったため人間の介入をどんどん減らしていき結果的に自由な表現のための装備が省かれる状態になっていきました。

一方でデジタルでは直ぐに再生して確認できるだけでなく、撮影前から撮影結果を表示することもできました。また記録メディアが繰り返し使えるとこで撮影コストが劇的に下がりました。その結果失敗に気づいて撮り直しができ、コストを気にせずたくさん撮影できるようになり、失敗防止のオート撮影だけでなく冒険的な撮影ができるようになったのです。

表現にこだわって撮影するという今では当たり前になっているこのような写真との関わりは、デジカメの体験設計の中で極めて意図的に作られたものなのです。フィルムに対して撮像素子の特性に余裕が無く仕方なく露出補正やホワイトバランスを調整しなければならなかったという見方もありますが、それらを現実に調整できる機能とUIを与えることができたのはデジタルの特性のお陰なのです。

https://www.olympus.co.jp/jp/news/1999b/nr991019c2020zj.html

表現の幅を広げる「背面モニタ」

カメラの表と裏は今でもレンズ側が表でモニタ側が裏になっています。これはレンズに敬意を表し背面モニタのように呼んでいますがデジカメ体験の多くはこの液晶モニタによって実現しているのです。その証拠にスマホでは液晶モニタ側がフロントカメラになっています。

最もシンプルな撮影から、凝った作画撮影まで液晶モニタがあることでデジカメらしい撮影スタイルが実現されています。液晶モニタの役割はこんな感じです。

①撮影前に撮影結果が見られる「ライブビュー」

②撮影直後に撮影結果が見られる「ポストビュー」

③撮影後に撮影結果が見られる「再生」

④表現のための「メニューや設定表示」

初期のころは液晶モニタを使った撮影では電池の消耗が大きかったため、旅行などで一日撮影するため光学式ファインダーが搭載されていました。しかし電池の高性能化と液晶モニタの低消費電力化によって、多くの人が自然におこなっていた背面モニタを見ながら撮影するスタイル(現在で言うスマホスタイル)が定着し、ファインダーの無い機種が作られるようになりました。

液晶モニタのライブビューを使った撮影スタイルは、被写体との間にカメラが入り込まない柔らかなコミュニケーションを実現したり、ハイアングル/ローアングルといったフレーミング表現に大きな影響を与えることになります。

実際にはファインダーはカメラの命と考える人もいて、この撮影スタイルの変化はデジカメの体験設計にとって非常に大きな出来事だったと言えます。デジカメらしい体験の多くは背面モニタで得られていたため、もし光学式ファインダーが選ばれていたら単に記録方式がデジタルになっただけのつまらないものになっていたり、スマホでこれほど写真を撮る文化はできていなかったかもしれません。

https://www.olympus.co.jp/jp/news/2004b/nr040914mminidj.html

さらに追加すると、液晶モニタへのライブビュー表示によって常に映像をカメラに取り込む「常時撮像」という状況が生まれました。このことによってカメラが状況の変化を把握するスマイルシャッター/パーティーショットのような自動撮影技術が登場し、現在のAIアシストに通じる技術の下地となりました。

https://www.sony.jp/cyber-shot/party-shot/interview.html

衝撃だった「写メール」

現在のデジカメビジネスがiPhone(2007年)の登場によって大きく変わったと言われますが、実際はそれよりも7年も前にJ-Phoneから登場した「写メール」の方が衝撃が大きかった印象です。携帯電話に搭載されたカメラ機能によってカメラ単体の商品が窮地に追いやられる危機感を持つタイミングとなりました。

デジカメに通信機能を付ける試みは何社かでおこなわれていましたが上手くビジネスにできておらず、そこに一般の人が使う携帯電話にカメラが搭載され、さらにそれを女子高生たちが遊びで使うというのは衝撃だったのを覚えています。

この時のデジカメは、画質(画素数)とズームレンズを切り札として逃げ切ることができました。フィルムのコンパクトカメラレベルまで画質を上げたデジカメを作ることによって写メールとは別の存在として共存することができるようになりました。

この時の成功体験が、現在まで繋がるデジカメが初期に検討されていた様々なスタイルのカメラからカメラ(≒フィルムカメラ)らしいスタイルとなる決定的な分岐点になっているのです。

https://corporate.jp.sharp/info/history/h_company/pdf_jp/all.pdf

カメラであること、デジタルであること「EVF」

コンパクトデジカメで背面モニタを見ながら撮影するスタイルが定着する一方で、デジタルによって作画の楽しさに目覚めたユーザーやよりカメラらしい撮影スタイルを求めるユーザーに支持されたのが電子ビューファインダー「EVF」です。

周りの環境に影響されず安定した画像が見られ没入感を得られるファインダーの良さと、デジタルならではの情報性をミックスできることでEVFは素晴らしい体験を提供しました。

現在デジカメ各社が写メールの衝撃、スマホの普及に負けずにビジネスができているのも、このEVFによって実現したミラーレス一眼カメラのお陰です。もし一眼レフ(光学式ファインダー)だけに逃げていたら、撮影性能で頭打ちになりただ消えていくのをまっていたかもしれませんし、逆に背面モニタだけになっていたらスマホとの差別化は難しかったかもしれません。

https://www.olympus.co.jp/jp/news/2001a/nr010321c700uzj.html

作画カメラの意味が変わった「インスタグラム」

デジカメ初期のころから、デジタルの特性の一つとして遊び要素的なエフェクト機能は入れられていましたがユーザーは1,2度使うだけで使わなくなるというものでした。その後アートフィルターやフィルムシミュレーションのように作画表現として日常的に使えるものが出てきたことで表現の幅が大きく変わりました。

しかしiPhoneの登場によってアプリという新たな世界ができ、その中に「インスタグラム(2010年)」がありました。インスタグラムの最大の特徴は撮影後にエフェクトを掛けられるとこで、写真表現の世界が大きく変わりました。

現在でも写真とは撮る瞬間に表現するものという考えをする人も多くいますが、作画のタイムシフトと言える後加工によって多くの人が写真を表現することの楽しさを知ったと思います。日本での「盛る」という表現にも多大な影響を与えました。

またタイムライン全体を作品と考えるアルバム的な視点や正方形のフレーミングなど、写真に大きな影響を与えています。

そんな中でデジカメは何をやっていたかというと、エフェクト的な表現の世界ではほぼ何でもできるようになってしまったので、元々すごい写真を撮ることに移っていきました。カメラとしては原点回帰したような形で、すごいレンズ、すごい連写性能によって、すごい写真が撮れることに向かい、黒い一眼レフスタイルのカメラが中心のビジネスになっていきました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/Instagram

小型・軽量・機動性の意味を変えた「GoPro」

フィルムの時代からデジタルの時代になっても、モデルチェンジの一つの方向として小型・軽量化していく進化があり、特にフィルムパトレーネの厚さを考慮する必要が無いため薄さを強調したデジカメが沢山作られました。それでもオモチャとカメラの微妙な分岐点を守り「カメラらしさ」をデザインに取り入れていました。このカメラらしさの中には、人が撮影をコントロールするという意識も含まれておりその範囲を超えることはありませんでした。

そこに大きく割り込んできたのがGoProなどのアクションカメラです。極端な割り切りと拘りによって、ノーファインダー撮影によるアクティビティ中の撮影を可能にしたのです。さらにこの延長として身体を離れ視点を大きく広げるドローンカメラに繋がっています。

今となっては見慣れたカメラの1ジャンルですが、オモチャとして扱われなかったのはYouTubeで広がった映像の素晴らしさによるものです。

https://www.first-action-camera.com/?topic_id=1&series_id=43

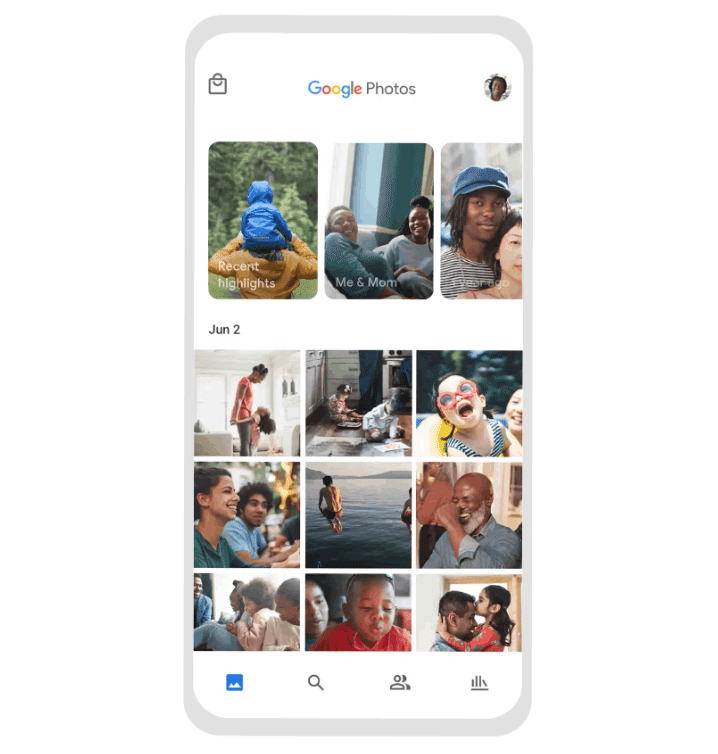

永遠に残る「クラウド」

フィルムと印画紙へのプリントは50年以上保存できると言われていました。それに対してデジカメで撮影した写真をどのように50年の保存を実現するのかが大きな課題でした。実際に保存メディアやプリンターを開発し価値の高いビジネスにしようとしていました。またデジカメの普及期にはインターネットがインフラとして完成していましたが、小さな会社が始めるフォトサービスは10年20年後も存在しているという保証があるとは考えられていませんでした。

しかし現在ではAppleやGoogle、Amazon、Facebookなどに写真を保存しておけば、将来に渡ってアクセスできると信じられるようになりました。(実際はどうなるかは誰も分かりませんが)

現在でもデジカメメーカーによるフォトサービスがありますが、ストレージ型のサービスはほとんど無くなっています。この部分のビジネスは期待できなくなりましたが、その分カメラやレンズの開発だけに集中することができるようになっています。

https://www.google.com/intl/ja/photos/about/

ユーザーが育てる「AI」

デジカメメーカーの多くはユーザーへのサービスとしてオンラインの作品発表の場を用意しています。コミュニティを盛り上げファンを増やす短期的な目的以外に、多くのタグ付き写真を集めることでディープラーニングをおこない被写体認識AIを実現するにも使われています。

つまりより多くの写真を集められるメーカーが将来においてより有利な状況が作られるという訳です。現在はオートフォーカスの高度化が主戦場になっていますが、今後はシーンごとの設定アシストやフレーミングアシストなどに利用されるようになってくはずです。

フィルム時代のオート撮影と大きく違うのは、撮影者が主体でAIはそれをアシストするということです。知的機械として撮影対象や環境に目を向けるだけでなく撮影者の意図や指向に応じた振る舞いを持ってきた時、新たなデジカメの時代が訪れることになります。よりパーソナライズされたAIアシスタントを育てていくこともデジカメを使うユーザーの楽しみの一つになってくるのではないでしょうか。

https://acafe.msc.sony.jp/about/index.html

・・・

ざっと振り返っただけですが、さまざまな変化点を経て現在のデジカメビジネスがあります。いくつかの会社はビジネスを手放したり大きく姿を変えていますが、それでも「デジカメ」は今も存在しているのは体験設計がきちんとおこなわれてきた証拠だと言えます。

詳細は別としても、大きな流れはデジカメ登場の初期にイメージした体験設計に近いものになっています。

その中でデジカメメーカー自身が多くの変化を作り出そうとして失敗したところもありますが、その分多くの企業が映像に関わることになり、これからも楽しみな体験設計が続けていけそうな気がしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?