NHKドラマ10「宙わたる教室」より なぜ火星の夕焼けは青いのか

これは 「 教育のためのTOC Advent Calendar 2024 」10日目の記事です。

「教育のためのTOC」についてはこちらをご覧ください 👇

昨年はNHKの朝ドラ「ブギウギ」のねえやんのセリフを題材にミステリー分析してみましたが、今年はまさに今日(12月10日)最終回を迎える ドラマ10「宙わたる教室」を取り上げたいと思います。

このドラマは伊与原新の同名小説をベースに、都内の定時制高校を舞台に年齢も背景も様々な生徒たちが科学部を結成し、学会発表を目指して「火星のクレーター」の再現実験に取り組む姿を描いたもので、それぞれの生徒が抱える悩みや苦しさと、それを乗り越えて、科学すること、学ぶことの楽しさ、高揚が伝わってくる、今年一押しのドラマです(今日で終わってしまうのがほんとうに残念ですね~)。

今回お題として取り上げるのは、「第三話 オポチュニティの轍」のなかで紹介されていた「なぜ火星の夕焼けは青いのか」。

番組公式Xではドラマ内で使われた再現実験のメイキング映像も投稿されていますが、実際に火星地表探査車「オポチュニティ」から送られてきた火星の夕焼けの映像は神秘的なほどに青く、なぜ地球と逆転(日中の空は赤いらしい)するのか、そのメカニズムを ”ブランチ”で描いてみたくなりました。

ブランチとは(ちょっとだけ追加説明)

”ブランチ”とは「教育のためのTOC」で提唱されている3つの教授ツールの中の一つで、授業(に限らず様々なものごと)の内容を理解するために、簡便な記法で対象の因果の構造を図解するものです。”ブランチ”については昨年のカレンダーでも少し触れているので、ここではその読み方だけ簡単に。

ブランチで描いたものを確認するとき、目や口、耳を使って確認すると脳が刺激されて直感を働きやすくなるため、「教育のためのTOC」では「読み上げのルール(声に出して読み上げながら確認する時のルール)」と言うものがあります。

例えば、下のようなブランチを書いた場合、

もし

AAA

(かつ BBB ) ※複数の原因がandで結ばれる場合

ならば、結果として

CCC

(なぜならば DDD だから ) ※補足や前提条件が必要な場合

と読みます。

※補足や前提条件もandで結ばれる原因の一つなので「かつ」と読んでも意味は同じになります。

と言ってもこれではピンとこないでしょうから、昨年描いたねえやんのブランチを例に読み上げると、

ええか、

もし、

あんたはアホなとこがある

ならば、結果として、

姉やんはあんたのアホのとこが大嫌いになる

なぜならば、

大抵の人はアホのとこが大嫌いになる

からや

と言う風になります。

※ これ、単に読み返してるだけやろ、とバカにしてはいけません。口で読みながら、同時に耳で聞いていると、よくなじんだ分野ならなにか文章に違和感を感じ、そこから抜けや誤りに結構気づくものです。

さて、「読み上げのルール」を確認したところで本題に入りたいと思います。

そもそも、地球では

これは小学校の理科の授業でも習いましたね。

遠い記憶を手繰り寄せながら、まずは「地球の空はなぜ青く見えるのか」について、原因の側から順繰りにブランチを書いていきたいと思います。

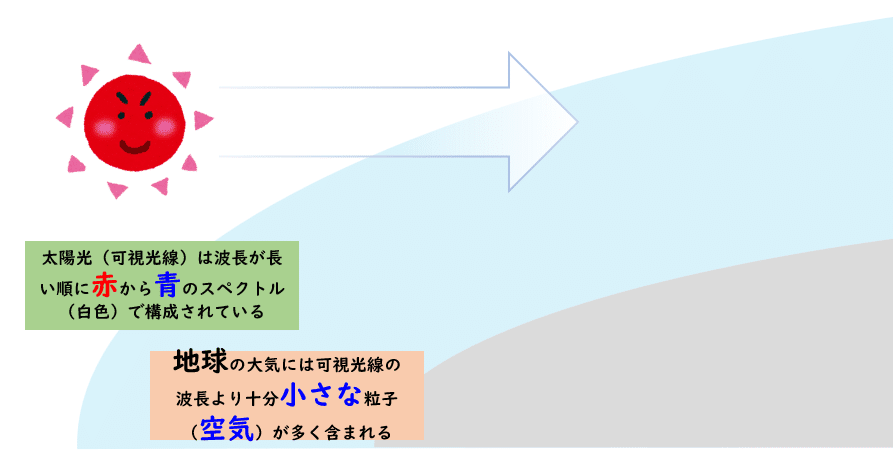

基本的な前提として

太陽光(可視光線)は波長が長い順に赤から青(紫)のスペクトルで構成されている

かつ

地球の大気には可視光線の波長より十分小さな粒子(空気)が多く含まれる

ならば、結果として

地球の空では波長が短い青色が強く散乱する

なぜならば

光には自分の波長と近いサイズの粒子に対して最も散乱しやすくなるという性質がある

から

※「火星の夕焼けがなぜ青いのか」についてはまだ定説はないそうですが、ここではこちらのサイトの「光には自分の波長と近いサイズの粒子に対して最も散乱しやすくなるという性質がある」を参考にさせていただきました。

さらに、

地球の空では波長が短い青色が強く散乱する

かつ

空を見上げると散乱した光が見える

ならば、結果として

地球の日中の空は青く見える

ことが分かります。

※本当は青色の光より先にもっと波長が短い紫色の光が散乱しますが、青色の光よりずっと上空で散乱するため、下から見上げると青色の光が見えるそうです。

さて、これが夕方(明け方)になると、

一日の中で夕方(明け方)が太陽光が大気を通る距離が最も長い

かつ

地球の空では波長が短い青色が強く散乱する

ならば、結果として

地球では夕方(明け方)に青色が最も散乱した後のスペクトル(赤)が地表に届く

ことになり、さらに、

地球では夕方(明け方)に青色が最も散乱した後のスペクトル(赤)が地表に届く

かつ

夕焼け(朝焼け)は太陽光を直接見る

ならば、結果として

地球の夕焼け(朝焼け)は赤く見える

ことがわかります。

※私もブランチを描いて初めて気が付いたのですが、日中はまぶしくて太陽を直接見ていない(周囲の散乱した光を見ている)のに対し、夕方は太陽の光を直接見ている、と言うのがここでのポイントですね。

では、火星では

どうなるのでしょうか。基本的な前提である

太陽光(可視光線)は波長が長い順に赤から青(紫)のスペクトルで構成されている

は、(太陽から距離が遠い分、火星の方が光の強さは弱いけど)地球だろうが火星だろうが変わりありません。

しかし、次の大気に含まれる粒子の大きさが地球と異なり、

火星の大気には可視光線の波長より十分大きな粒子(ダスト)多く含まれる

ならば、結果として、

火星の空では波長が長い赤色が強く散乱する

なぜならば

光には自分の波長と近いサイズの粒子に対して最も散乱しやすくなるという性質がある

から

※「光には自分の波長と近いサイズの粒子に対して最も散乱しやすくなるという性質がある」は光の物理的な性質なので、地球でも火星でも同じですね。

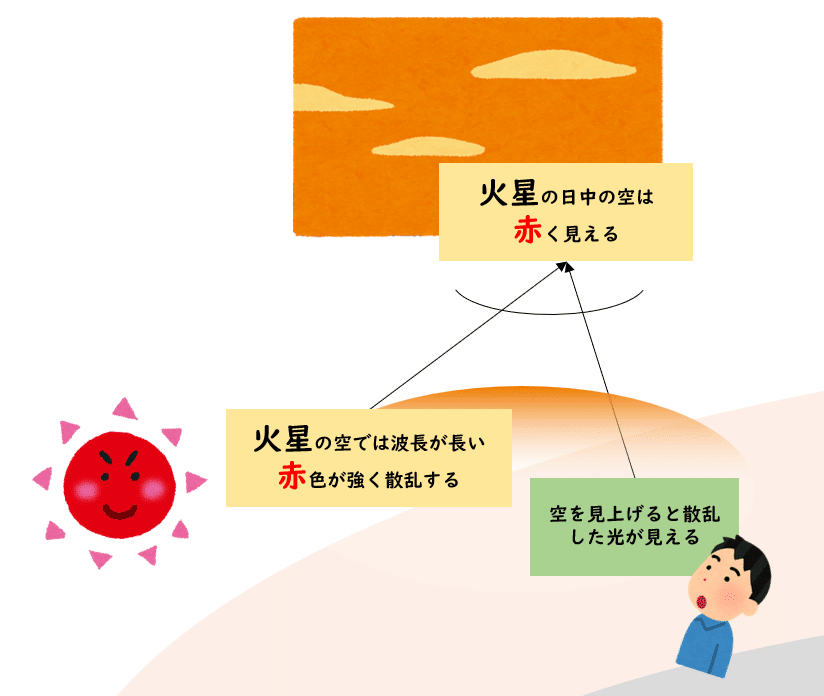

さらに、

火星の空では波長が長い赤色が強く散乱する

かつ

空を見上げると散乱した光が見える

ならば、結果として

火星の日中の空は赤く見える

ことがわかります。

さて、これが夕方(明け方)になると、

一日の中で夕方(明け方)が太陽光が大気を通る距離が最も長い

かつ

火星の空では波長が長い赤色が強く散乱する

ならば、結果として

火星では夕方(明け方)に赤色が最も散乱した後のスペクトル(青)が地表に届く

ことになり、さらに、

火星では夕方(明け方)に赤色が最も散乱した後のスペクトル(青)が地表に届く

かつ

夕焼け(朝焼け)は太陽光を直接見る

ならば、結果として

火星の夕焼け(朝焼け)は(地球と違って)青く見える

わけですね。

両者を比較してみると

こうしてできたブランチを比較してみると、

地球でも火星でも因果関係の構造は(色が逆なのは置いといて)まったく一緒。ただ、左下の根っこの原因「大気に含まれる粒子の大きさ」だけが異なります。

「ボタンの掛け違い」ではありませんが、根っこの原因が異なると、その後に連鎖する結果(影響)が変わっていき、最終的な現象が逆になってしまう、と言うことが、ブランチの因果関係をたどって行くと分かります。

(ちょっと、「へー」と言う感じでした)

では、なぜ地球と火星で「大気に含まれる粒子の大きさ」が異なるか。

それを理解するには根っこの原因を「結果(影響)」としてさらにブランチを掘り下げてみる必要がありそうですが。。。そろそろ最終話の放送時間も近づいてきましたので今年はもうこのへんで。