「ミステリー分析」でブギウギ

これは 教育のためのTOC Advent Calendar 2023 14日目の記事です。

13日目は aegさんの「ポップコーンメーカーを買う買わない。」です。

5日目のsakamichiさんの投稿「ドラマで学ぶ 人をエンパワーする質問」を読んで、ドラマの好きなセリフをブランチで表現するのって面白いな、と思ってエントリーしました。

今回取り上げるのは、今のNHK朝ドラ「ブギウギ」の中で私が一番好きなセリフ。

「わいと姉やんはほんまのきょうだいやない!」と言い張るおとうとの六郎に向かって姉のスズ子が言う

「ええか?姉やんとあんたはほんまのきょうだいや。その証拠に姉やんはあんたのそういうアホのとこが好きや。大抵はそういうとこが大嫌いになるはずやけど、そういうところが好きやねん。」

て、これ、まんま「ミステリー分析」やん、と言うことでちょっと紹介してみたいと思います。

「ミステリー分析」のその前に

「ミステリー分析」の前に、そのベースとなっているTOCfEやその元祖であるTOC思考プロセスのツールの一つである”ブランチ”の紹介を少し。

すでにご存じのかたも多いかと思いますが、”ブランチ”は「因果関係(Cause and Effect Relationship)」を表現するツールで、基本的にはこんな形をしています。

枝(ブランチ)のような形になります

「Cause(原因)」から「Effect(結果/影響/効果)」に向かって矢印を伸ばす

複数の「Cause(原因)」が全てあってはじめて生じる「Effect(結果/影響/効果)」がある時、その「Cause(原因)」を曲線でつなぐ(その形状から「バナナ」と呼ばれています)

※個人的には、”Effect”を「結果」と訳すと“結果そのもの”が強調される(“成果”に近い?)ような気がしてあまり好きではない(自分的には「影響」や「効果」のような、二次的に生じるもの、と言う印象が強い)のですが、そこにこだわると説明がややこしくなりそうなので、ここでは慣例にしたがい「結果」としたいと思います。

当然「原因」がなければその「結果」は生じませんし、複数の「原因」がバナナ(and条件)で繋がっている場合は、その「原因」のどれか一つでもなくなれば、その「結果」も生じなくなります。

また「結果」には、”好ましい”「結果」もあれば、”好ましくない”「結果」もあって、それぞれ

DE(デーイー): Desirable Effect(s)(好ましい結果)

UDE(ウーディ): Un-Desirable Effect(s)(好ましくない結果)

と呼ばれています。

「結果(Effect)」 をどう評価するか次第

なので、もし「好ましくない結果(UDE)」を「好ましい結果(DE)」に変えたいならば、二次的に生じている「結果」を何とかするのではなく、その基になっている「原因」の方にアプローチすべし、と言うのがTOCfEやTOC的な問題の解決の仕方となります(ホンマか?)。

とは言え、現実には「原因」と「結果」がこのような単純な一階層と言うことはほとんどなく、幾重にも積み重なった”因果”の果てに、表(おもて)に見えている「(好ましい/好ましくない)結果」は実は氷山の一角、と言うのがほんとのところではないか、と思います。

※背景の氷山は「いらすとや」さん( https://x.gd/kCDnB )から拝借しています。

さて、「ミステリー分析」

「ミステリー分析」とは、この”ブランチ(因果関係)”を使って、想定外の「結果」が起きてしまう謎(ミステリー)解きをする手法のことです。

1)もともとの想定

2)実際に起きたこと

3)なんでこうならなかったのか、その謎(ミステリー)を解き明かす

(他に見落とした原因が無いか探してみる)

「結果」は二次的に生じるものなので、「火のないところに煙が立つはずがない(”煙(結果)”が上がっているなら、それを生じさせる”火元(原因)”が絶対にあるはず)」と考えてみることが大切ですね。

これを、「内製/外部調達」問題に当てはめてみると、

1)もともとの想定

2)実際に起きたこと

3)なんでこうならなかったのか、その謎(ミステリー)を解き明かす

(他に見落とした原因が無いか探してみる)

みたいな感じです(ほんとはコストではなく、スループットへの影響をみないといけないですね)。

こちらも表(おもて)に見えている「(好ましい/好ましくない)結果」は氷山の一角に過ぎないので、現実はこんな単純な話ではありません。

そのため、本家TOCの思考プロセスでは、その解決策でちゃんとUDEがDEに変わるか因果関係をたどりながら確かめたり、解決までの道筋や各ステップで取るべき行動を考えるためのツールが用意されてたりします。

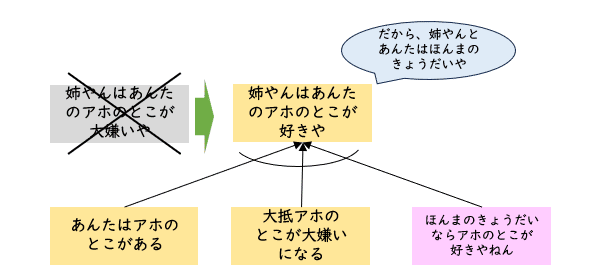

で、姉やんのセリフで「ミステリー分析」

姉やんのセリフ

「ええか?姉やんとあんたはほんまのきょうだいや。その証拠に姉やんはあんたのそういうアホのとこが好きや。大抵はそういうとこが大嫌いになるはずやけど、そういうところが好きやねん。」

1)もともとの想定

2)実際に起きたこと

3)なんでこうならなかったのか、その謎(ミステリー)を解き明かす

(他に見落とした原因が無いか探してみる)

まあ、ドラマではこのあとほんとにスズ子と六郎はほんまのきょうだいではないことが分かって大騒動になるのですが、、、(汗)

と言うことで、メリークリスマス!! みなさま、よいお年を