広告商品レビューvol.4 白夜極光~普通に面白かったゲームの初期広告を振り返る~

これまでの広告商品レビューは「新作広告で気になる⇒実際にレビューする」という形で広告を進めてきたが、今回はちょっと流れが異なる。というのも、「実際のゲームをレビューする⇒過去に行っていた広告を懐かしむ」という順序の逆転が起きている。

というのもこの白夜極光というゲーム、2024年12月6日にサービス終了が発表されてしまったので、今からプレイしよう! あるいはどんなゲームなの? と伝えるような内容では無い。じゃあ何であえてサ終するゲームのレビューをするかと言えば、タイトルにもある通り普通に面白いゲームがやるべき広告って何だったんだろう? という勝手な反省会です。

とはいえ白夜極光がサービス開始したのは2021年6月17日、サービス終了したのは2024年12月なので、3周年突破済みというソシャゲにしては長期運営した方のタイトルになる。初動の広告が地味でした! というゲームではあるが、ちゃんと根強い人気があったタイトルだ。広告をしていた時期はサービス開始直後の1ヶ月くらいなので、ぶっちゃけほとんど思い出話になります。

でも自分がまともに6万円くらい課金してサービスが終わった~みたいな経験も初めてと言えば初めてなので、ここは自分にとっての白夜極光の墓標としても残させてください。

・白夜極光にハマった理由

①ゲームシステムが面白かった

白夜極光は「光のラインストラテジーゲーム」というジャンルのゲームである。と言われても何が何だか分からんと思うので、簡単にルールだけ説明しておこう。

もう知ってるよ! という方は白夜極光にハマった理由②から読んでもらっても良いです。

本作は平たく言えばパズルゲームで、盤面にいる敵ユニットの体力をゼロにする事が勝利条件となる。

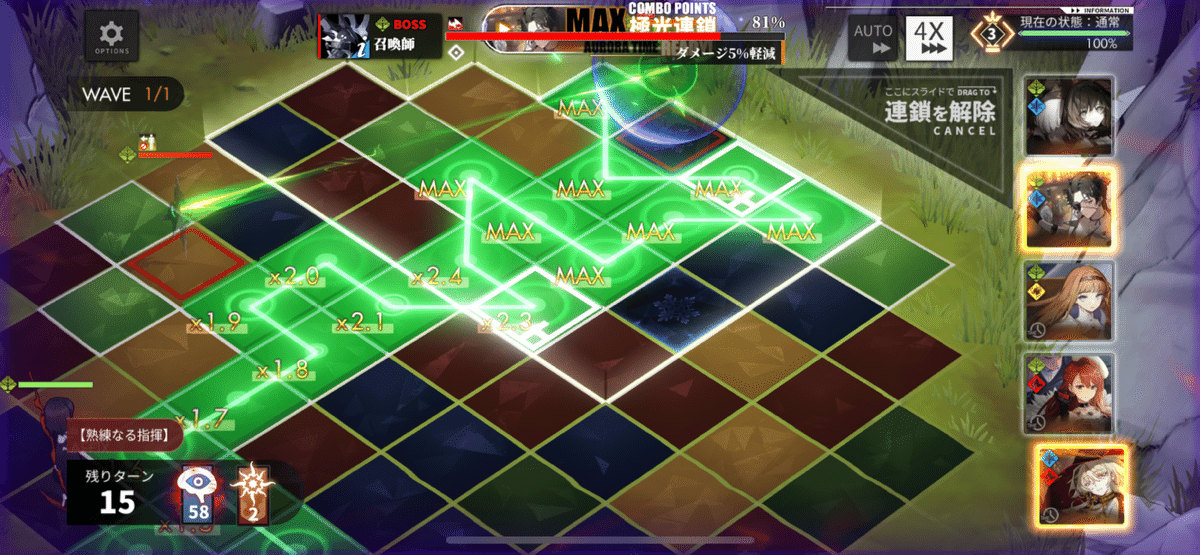

盤面の同じ色のマスを線で繋ぐとそのマスの上をキャラクターが移動し、移動した際に隣接する敵にダメージを与えられる。

火属性、水属性、雷属性、木属性の四種のマス、そしてどの色のマスとしても扱える虹色マスを繋いで、なるべく長距離を移動するとより大きなボーナスを得られる、というのが基本ルール。移動距離が長ければ長いほど、連鎖技と呼ばれる自動で発動する攻撃の効果が向上する。

そして15マス移動すると、極光タイムという特殊効果が発生する。平たく言えば追加ターンで、もう一回行動権とスキルの使用権が与えられる。

このシステムがとても気持ちいいし、白夜極光一番の発明であると思う。カードゲーム経験者なら追加ターンを得て連続行動する気持ちよさみたいな所は知ってると思うが、カードゲームをやったことが無くても15マス以上移動すれば美味しいオマケがつくよ! と表現されている。そのため、ゲームに不慣れな人でも「ああ、このゲームはなるべく長く移動した方が良いんだ」と直感的に分かるようになっている。

ゲームシステムからゲーム内での正解になる行動のヒントを与えている、という構造はよく考えたなあと思う。なるべく連続で極光タイムを使用するにはどうすれば良いんだろう? と考える行動の指針になっているので、慣れればプレイ指針で迷う事も少ないはず。

各キャラクターは連鎖技に加えて「能動技」と呼ばれるスキルを持っており、線を引く前にスキルを使える。このスキルは攻撃を行うもの、バフや回復などの支援を行うもの、マスの色を変える物の三種に大別される。

各能動技でシナジーがあったり、色々な戦略を立てたり出来るのが魅力の一つになります。この辺の細かい話は後述。

具体的に動いているシーンは上記みたいな感じになります。イメージとしてご覧ください。

自分が楽しい! と遊んでいた理由は上記の基本的なシステムがすごくよく出来ていて、しばらく遊んでも飽きなかった拡張性あるルールだったのが大きい。

しかもこういうルールは自分が知る限り他に無かったので、それも良かったですね。強いて言えばニンテンドーDSで出ていた偽りの輪舞曲が線を引いて行動するという面は近いかもしれないが、そんな近くも無いような気もする……

②敵のバリエーションが多い

白夜極光はボス戦が面白かった。上記のシステムを踏まえて様々なギミックのボスが出てきて、それを攻略する面白さがメインシナリオ、イベントシナリオのボス戦でたびたび生まれるんだからすごいゲームである。

盤面に大量に石を置いてくるボス。石を破壊しておかないと後々のダメージ量が増加してしまうし、連鎖も組みづらくなる。

後に特定の属性で無いと壊せない石を置いてくる強化版も登場した。

盤面全体をヒビ入りマスにし、ヒビ入りマスの上を移動している間は連鎖が増えなくなり、連鎖技が使えなくなってしまうボス。ヒビ入りマスは一度通過しないと通常のマスに戻らないが、定期的にヒビを入れる攻撃を仕掛けてくる。

第一部最終章直前の壁とも言える強豪。この後に出てくるホワイトスーモアも即死ギミックがあり、極光タイムをしないと1ターンごとに1属性ずつスキル封印されていくというとんでもないヤツでした。

門に到達する前に敵を倒すステージ。途中撃破も出来るモンハンのラオシャンロン戦的なノリだと書けば分かりやすいだろうか。

イベントでは他にも特定の対象を守る戦闘が存在していた。

これ以外にももっとボスがいるんだけども、まあどれが印象に残っているかは人によるでしょう。

一旦分かりやすい物を列挙しておいたので、他に好きなボス等がいる方はコメント等ください。

③微課金でも結構遊べた

これは一概に良いと言える要素かは分からないが、微課金でキャラさえ1体集めれば充分面白いし、気に入ったら1凸するだけでそれなりに戦力になるのは良い所だったと思います。

完全に限界突破を済ませればさらに性能が強化されるんだけども、そこまでやったとしても運が良ければ1万くらいで完凸出来た事もあります。排出率がユルイ上に限凸用アイテムも追加されたおかげで、1体狙ったキャラを完凸するみたいな事もしやすかった印象。ちょっと課金すれば。

完全未課金だった場合のプレイ感は分からないが、課金バランスとしては相当遊びやすいゲームだったと思います。

④キャラクターが良い

キャラが良いなんて売れてるソシャゲなんだから良い所として当たり前だろ、と言われたら当たり前だと思います。

ここはもう個人の好みだと思うので、個人的に好きだったキャラ、編成をピックアップして紹介させてください。

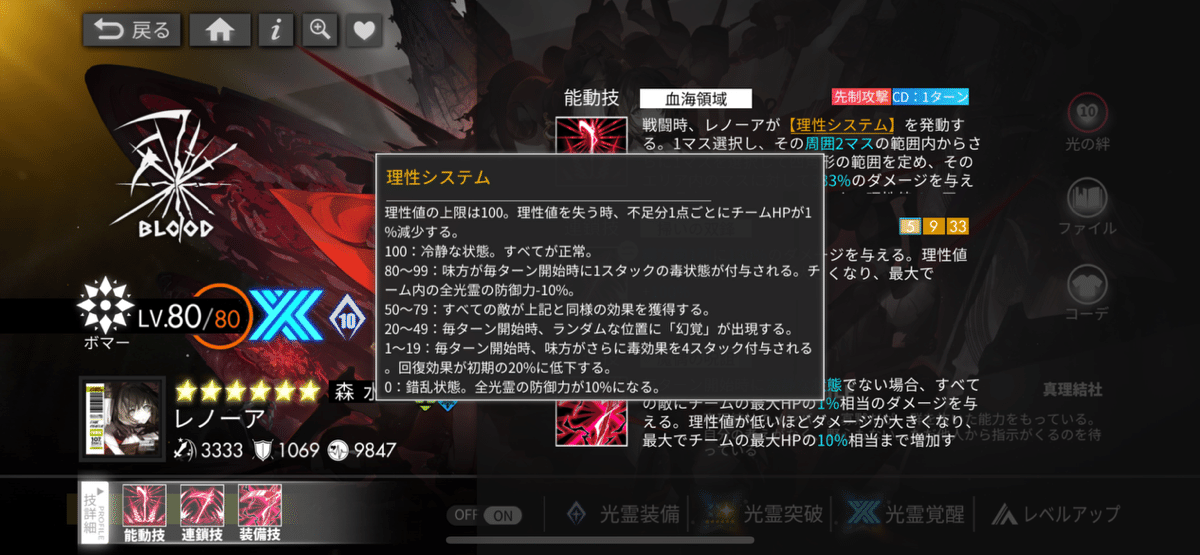

・レノーア

真理結社という教団に所属する女性。おとぎ劇場の役者というジャンルに所属する人々、全員デザイン良いんだよね……

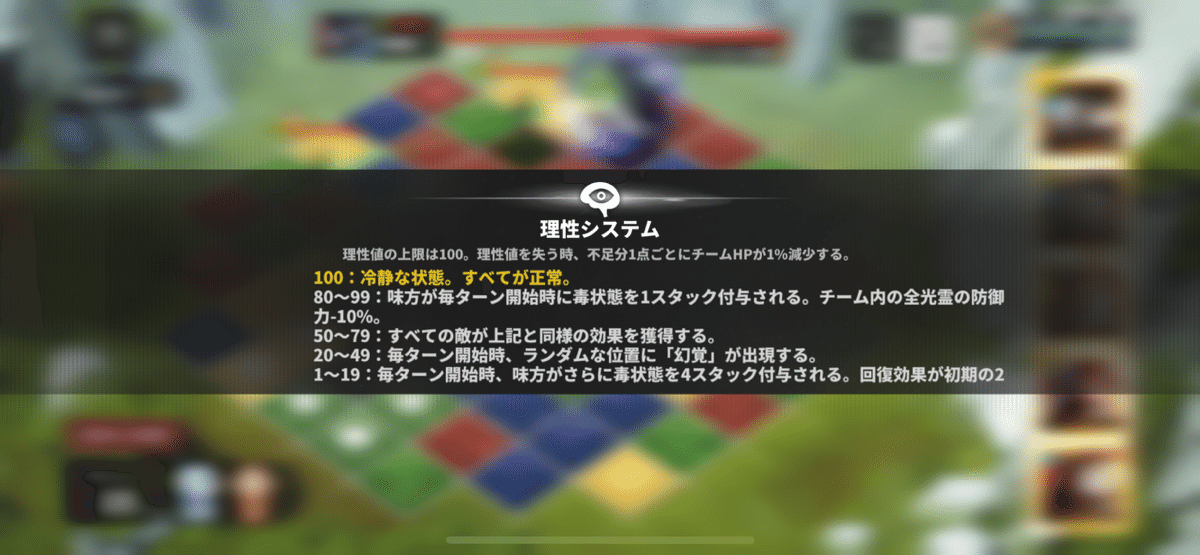

ゲーム的にはここで理性システムが初登場。これは基本システムとは別のリソースを使って他キャラよりも高性能なスキルを使えるみたいなシステム。100を上限として0が下限であり、減れば減るほど毎ターン体力が減るとか、被ダメージが増えるとか、ターン開始時に追加で敵が出てくるとか、様々なデメリットがついてくるという代物。

ただしこの理性システム、一定の数値以下なら敵の防御力にもデバフを入れられるし、理性システム持ちなら0にすると連鎖技の効果が超向上するというメリットも存在していた。

そもそも理性システム持ちのキャラは100のまま動かしていても普通のキャラより火力が劣ってしまうので、理性システム編成の場合はよりシビアに考えないといけないのが楽しかったんです。後に登場したビクトリア・墓歌は分かりやすく理性システムをより強くしようという強化パッチだったんだけど、レノーアやギルスを主軸にしたり、ジェノをサポートに置くとなんか属性が合わないから編成しなかったんですよね。

結局上記の編成が森属性のチェンジャー二種で安定して極光タイムを組める点、理性システムあんまり関係無いけどヨウが火力を出しやすいという面で重宝していたように思います。

・ヘィディ

ビジュアルが全部良い!

性能的にも縦1列を森属性のマスに変換するというのは使いやすく強力。完凸すると初手から使えるというので完凸してしまいました。

白夜極光の特徴として、限定キャラが少なかったのはある。多くのキャラが恒常キャラでどのガチャを回しても限凸を行うチャンスがあったので、続けてさえいれば限凸はしやすかったです。

今にして思うとこの続けてさえいれば限凸しやすかったという優しさがサ終につながったのだろうか……とも思うけど、限凸出来なかったら出来なかったでガチャが渋すぎるってやめてる人も多かったろうし、この辺の匙加減は一生分からなそう。

・ヨシュア

白夜城叙事詩というイベントのキーパーソンです。これは本当に当時のイベントを見て欲しかったんだけど、主人公チームの一人であるカレンという女の子が過去に行き、ソルラドという父、現代ではバーバ・ヤーガという別人格がメインになってしまった姉であるミヤ、そして既に過去の動乱でいなくなってしまった母、ヨシュアを取り巻く家族の話なんですけども、普通に泣いてしまった。

このイベントは記憶を保存しておく水晶玉、「記憶の氷晶」を軸に過去編が進むんだけども、記憶の氷晶のメンテナンスを行う占い師、ジャキーニとソルラド一家、そして主人公らと、カレブという青年が水晶玉の記憶の中に閉じ込められてしまう所から始まる。

基本的には同じ記憶を辿れるように出来ているのだけども、記憶の氷晶の中に入った人は本来その中の世界には干渉出来ないはずなのに干渉出来るようになってしまったのがこの物語の肝。ループする世界の中で、繰り返しの世界から脱出すべく奮闘する。

記憶の氷晶の中に入ってしまった主人公たちは、異変を起こした張本人を探す。その原因と思われていた「黒の天使」というのは記憶の中のヨシュア夫人の中で、家族を守ろうとする一側面だった。

ソルラド家という上流階級に家族を殺されたヨシュア夫人は復讐の為にソルラドを殺そうとしたが、ミヤやカレンへの愛、そしてソルラドの大きな器量によって家族を愛する側面も生まれてしまったのである。イベントシナリオ上でずっと同行していたヨシュア夫人がソルラドを暗殺しようと企てていた一側面「白の天使」だったのだ。その二面性をイベントマップでも表現していて、最初は明るかったマップが2周目のループ以降は少しずつ崩壊していく様はとても印象的だった。

最終的には黒の天使が白の天使を水晶玉の中に道連れに封印し、主人公一行は現実世界に戻る。現実世界でカレブが隠れて保護していたヨシュアは目覚め、旅に出て物語が終わる。

相当端折ってしまったので、詳しく知りたい方は以前プレイしていた方の生放送を見返した方が分かりやすいと思われます。正直こんな短文にまとめる話では無いです。

ソシャゲのシナリオで感動したってのはFGO第一部の終わりくらいのもんだと思っていたんだけども、白夜極光もすげえシナリオを出してくるなあと驚いた思い出。

ちなみにヨシュア自身の性能もかなり爽快感があって、一定以上ダメージを蓄積させると相手を即死させることが出来るんですよね。敵が即死した時の演出がまたカッコいい上に面白いんだ……

⑤キャラの掘り下げ要素も多い

白夜極光はキャラを推したいねという人にも安心の設計。登場直後にはイベントクエスト、あるいはメインストーリーで各追加キャラの個別シナリオが見られたし、追加で欲しければ「天空の庭」や「巨像」という箱庭要素でキャラを眺める事も出来た。

ブルアカのモモトークみたいなキャラクターから送られてくるメッセージを見るADV要素もあったし、一部の人気キャラは夢境という形で追加ストーリーもついてくる。

無論キャラ自体の人気の有無でストーリーに出るか出ないかの頻度はまちまちだったけども、それはしょうがないでしょう。レノーアの追加ストーリーとかもあれば良かったなあ……ひょっとして知らないだけで何かあったのかな……

⑥シミュレーション室が神

個人的に白夜極光で一番面白いコンテンツってシミュレーション室だったと思います。ランダムに登場する課題をクリアするだけなんですけども、一週間の間で同一のキャラは3回までしか編成できないという縛りが設けられている。

これによってさまざまなキャラクターを使わざるを得ないんだけども、白夜極光特有の様々なシステムで遊ぶ、いろんなキャラを使ってみるお試しの機会としてシミュレーション室は最適だった。簡単なものから難しいものまでさまざまな難易度を一通り揃えていて、キャラを細かく変えて遊べばずっと楽しめる内容だったと思う。

・白夜極光の何が良くなかったのか

とはいえ、そんな馬鹿ハマりしたゲームだったからこそ少なからず問題点がある事は指摘しなければならない。もし白夜極光2が出た場合、まずここを改善する、あるいは何かしらの対策をしてもらえると幸いである。

①システム自体に飽きてしまった

かなり残酷な話かもしれないが、独自システムのゲームであり次々と新しいギミックを生み出して新しい遊び、ガチャを引く理由を提供していたことはよくわかる。わかるのだが、それでも2年ほど経過した時にふと

「素材ステージの周回に飽きたな……」

という感想に至ってしまった。

イベント等で様々なミニゲームもあったし、色々な戦闘を用意して飽きないようなコンテンツの満漢全席が用意されていたのもわかる。しかし、それでも飽きる時は飽きてしまう。

大体普通の人は同じゲームを1人で1ヶ月も遊ばないものらしい、という事を知ったのはごく最近のことである。

元々自分がゲームセンターのアーケードゲーム好きという滅びゆく村の出身であり、その村社会では10年、20年単位で同じゲームを遊び続けているような人々が普通に闊歩している(何なら自分もその一味である)せいで知らなかったのだが、普通はそんなに同じゲームを何年もやらないのだ。

とにかくコンテンツの量が多いが、何となく味付けに飽きたし別のゲームもやってみるか……と思ったタイミングが、昨年の1月頃からである。ちょうど自分が広告商品レビューという形で広告で見かけるゲームのレビュー企画を始めたタイミングであるが、新作レビューを出来なかったのは白夜極光が面白過ぎて広告経由で新しいゲームをする気にならなかったせいだし、出来るようになったのは白夜極光にマンネリを感じたからである。

ただし、白夜極光が新奇性に欠ける遊びしか提供しなかったかと言えば決してそんなことは無い。

メインストーリーに加えてローグライク要素のある「秘境探索」、実績をクリアして隠しキャラを入手できる「旧き印」とエンドコンテンツである「静かなる地」、属性別に敵を倒していくタワーイベント「尖塔挑戦」は全部初期実装である。もう最初からやる事は普通のソシャゲの倍くらいあった。

その上で様々なステージを遊べる「シミュレーション室」、後にスコアアタックを行う「終典」、複数パーティを編成しなければならない「深淵解放」、完全に別のルールで戦う「啓発訓練」、各キャラの過去やサブストーリーを掘り下げる「夢境」、追加の箱庭要素である「天空の庭」など、もう大食いチャレンジメニューかよってくらい大量のコンテンツがあった。

だが、それでも飽きる時は飽きてしまうし、正直熱意があるうちに遊びきれなかったなあと思うばかりである。遊びきれなかった原因は後述する②、③を見れば詳細があるが、総括するとテンポの悪さと難易度調整の粗さみたいな所が大きかった。

②オート周回の性能が悪かった

オートプレイ機能も当然あったのだが、オートの機能はあまりよくなかった。細かくチェンジャー(パネルの色を変えるキャラ)でパネルを転色して、相手に最大効率でダメージを与えて……というようなプレイは出来ないし、必要が無くても能動技を無駄に使いがちなので時間がかかる。そして手動でやれば余裕な所も失敗したりする。

とはいえこの辺は編成でボマー(攻撃役)をメインに固めれば、まだ我慢が出来る範囲だった。逆に言えばここで我慢を強いている時点で、我慢がイヤな人は離れそうな気もする。

③難易度が不釣り合いな場面があった

自分が明確に飽きを感じたのは、イベントストーリーを見ていた時である。

イベントを見ている際にバトルが挟まれるのだが、通常ストーリーのバトルの難易度はめちゃくちゃ簡単である。歯ごたえが無いバトルだが、体力が一気に減らないようになっていて時間がかかる。これは夢境と呼ばれるステージを歩いてストーリーを見るタイプのイベントでも似たような問題を抱えていて、ぬるい難易度をダラダラと遊んでいるうちにストーリーを見るのもかったるく感じてしまった。

オート周回用編成でやるとしても、バトル要素いる? みたいな感想を抱いてしまったのは間違いない。一応高難度は歯ごたえがあって面白かったのだが……

④新キャラの性能が分かりづらい

これは白夜極光に限らず他の大陸産ソシャゲでもありがちだと思うのだが、キャラ紹介の文面がまあ分かりづらい。

例えば、自分が好きなレノーアの能動技(手動で使用するスキル)の性能を見てみよう。

能動技【血海領域】

先制攻撃 CD:1ターン

戦闘時、レノーアが【理性システム】を発動する。1マス選択し、その周囲2マスの範囲内からさらに1マスを選択して長方形エリアを定め、そのエリア内のマスに対して333%のダメージを与える。長方形内のマス1つにつき、理性値-3。同一の敵にダメージを複数回与える場合、2回目以降は33%の効果になる

自分はレノーアをずっと使っていたのでこれでも理解できるが、初見でこれが分かりました! という人はいないだろう。もしいたら相当にゲームIQが高いから誇って良い。

こういう大陸産ソシャゲの文面が分かりづらい理由を考えると、固有語の説明が無い点と、範囲指定が分かりづらい点が挙げられる。

まずこのスキルの全容を把握するには、そもそも【理性システム】が何かを知らなければならない。「戦闘時、レノーアが【理性システム】を発動する」という文面はざっくり言えば「戦闘開始時に理性値という別のリソースを管理しますよ」という宣言なのだが、この理性システムのチュートリアルを見るには理性値のアイコンをタップしないと見ることができない。

理性システムのチュートリアルもレノーア実装当時は見られたが、実装からしばらく経った後に彼女を使った場合はチュートリアルを見られたのだろうか?

カードゲームのキーワード能力が分かりづらい! みたいな話が毎回起こるのは、是非改善して欲しいポイントである。詳細なキャラ性能を知ろうとすると難しいテキストを読まねばならないとなると、さすがにプレイする上でのカロリーは相当高い。

範囲指定の分かりづらさも続けて見ていく。

例えば「1マス選択し、その周囲2マスの範囲内からさらに1マスを選択して長方形エリアを定め」と言われても分かりづらい。要は「マップ全体から最小で1×1マス、最大で3×3マスへの範囲攻撃が出来ます」というだけの話なのだが、これは翻訳を通していくと分かりづらくなってしまった、というのが実情だと思われる。

キャラごとの独自システムがそれぞれに搭載されているということは、毎回キャラを引く前にすぐ性能が分からないし、キャラを引いたとしてもどんな性能か直感的に分かりづらいという事である。一応お試しクエストが存在しており、キャラを引く前にキャラのスキルを試すことは出来るので、そこでカバーしようとしていた雰囲気は感じ取れる。感じ取れるが、リリース前にテキストを見てああだこうだと性能予想をしたり、wikiを見た際に何が起こるのかというのを理解するのは難しいゲームだった。

装備技【魔偶の呪詛】

毎ターン開始時に冷静な状態でない場合、すべての敵にチームの最大HPの1%相当のダメージを与える。理性値が低いほどダメージが大きくなり、最大でチームの最大HPの3%相当まで増加する。

加えて、キャラクターの性能に直結する装備技(常時発動しているパッシブスキル)のテキストを理解しようとするとまた大変である。

今回これの説明は割愛するが、毎回装備技、能動技、そして連鎖技(攻撃パターン)を読み取るのは負担だし、キャラ性能をしっかり把握してからガチャを引きたい人の場合はガチャを引く気を無くしてしまってもおかしくないマイナス点だったと思う。自分の場合は白夜極光を信用してまず無凸で入手して、実際にシミュレーション室で使ってから凸するか決めるようなプレイスタイルだった。だが、本来は引く前にどのような性能か分かる方が良かったのは間違いない。

初期キャラだともう少し性能がシンプルなので分かりやすいのだが、後期に登場したキャラは特に挙動が分かりづらい場合が多かった。

⑤天空の庭はもっと面白くなりそうだった

先述した天空の庭はもう少しやりようがあったかもしれない。要は箱庭を作って、そこでキャラクターと触れ合おう! みたいな内容である。言うなればどうぶつの森をベースに2で割った感じのモード。

これもメインのパズル要素とは異なる面白い機能だったのだが、キャラの会話要素やイベントの回収が終わったらあとは釣りと木々の配合をやり込むのが主になり、やることがあるけどわざわざログインしてやるかなあ……という内容になってしまった感はある。

実はこれが超うまく行っていたらもっとサービスが長続きしていたんじゃね? と思うくらいには大きなアプデだったので、ここが運命の分かれ道だったような気がします。例えば天空の庭だと本編と違うマージパズルが出来るとか、そういう全く別のミニゲーム要素を追加しても良かったんじゃねえかなあとは思います。

そもそもキャラと触れ合う、みたいな要素だけなら巨像メニュー(放置してスタミナを獲得出来たり、アイテムを取得できる拠点的な要素)がすでにあった。同じような機能を二種入れるような結果になってしまったのは、あまり良くなかったように見える。

⑥シミュレーション室の更新が無かった

これは自分だけの不満であるかもしれないが、シミュレーション室は最初に実装されてから一度も更新が行われなかった。所詮ミニゲームだとするならば新しい問題など不要だと認識された可能性があるが、このミニゲームが自分にとっては最も面白いモードだったのだからたまらない。

白夜極光はえらい事に、月に一回のペースでプレイヤーアンケートを取っていた。そして自分はやっていた2年間ほぼ忘れずにアンケートでシミュレーション室を更新してくださいと書いていた。アンケート経由でバトルのテンポやUIが改善されたこともあったし、自分の知らないところで何かが改善されたこともあっただろう。しかし、シミュレーション室の問題だけは増えなかった。

毎日気軽に遊べて、高難度ステージに比べると適度な難易度で色々な構築を試して遊びやすいシミュレーション室は課金した成果を最も実感できて、癖になる面白さがあったのは間違いない。もしもアップデートで新規の問題が定期的に登場していたならば、自分はプレイを休止せずずっと白夜極光を遊んでいた可能性だってあっただろう。

上記の要素もそれぞれ一つ一つ分解して見るならば、割と些細なストレスだったと思う。別にこれらの良くない点があっても2年間はプレイしていたのだし、総評すると細かなストレスを上回る面白さがあったゲームなのは間違いないのだ。

ただこういうストレスが積もって引退するきっかけが出来てしまった……という事実は否定しがたい。

・白夜極光と広告~2021年代の広告環境考察~

ここまでは普通にゲームの感想なのだが、広告に関する話がほとんどなかったことにお気づきになられたかもしれない。それもそのはず、白夜極光自体スタート直後の広告があまり良くなかった部類に属するせいである。

2021年リリース直後の広告環境は海外広告で言えば魔剣伝説とおねがい社長的な広告が大うけしていた時期であり、割と真面目なゲームでも広告では変なふざけ方をする場合が多かった時期である。同期のパニグレを見てもその風潮は見られて、内容の優れたゲームが見ていられないふざけ方をする風潮があった。

白夜極光の初動はアニメを採用した広告やキャラ紹介がメインであり、いまいち印象に残りがたかったような記憶がある。

本広告まとめの3:33から始まる広告はかなり出来が良いと思うが、これは自分が広告を確認していた時は見かけなかったはず。見ていたら普通に高評価していたと思うんですよね。

4:01の広告はおそらくTVCMだと思われるが、いつ放送されていたんだろうか。これもどうせならYoutubeで流してよかったんじゃねえかなあ。流してたらごめんなさい。

事前登録期にも広告をしていた。

2つめの広告に関してはゲームの面白さをちゃんと紹介しているように見えるが、3つ目の広告はもうちょっと何か無かったのかと思ってしまう。

というのもゲームで属性相性を紹介するタイプの広告を見るたびにこれいる? って思っちゃうんすよね。属性相性ってゲームの面白さの中でも枝葉末節のさらに端っこの部分って印象があるから、属性相性を言うってことはよっぽど紹介する事が無かったんじゃないかと思ってしまう。

それならこの中国本土で放映されていたらしい広告の方がまだ白夜極光の良さを紹介していたんじゃないか。線を引いて、大ダメージを与えて倒そうというゲームの一番面白い所を紹介しているように見える。

ただそこでこういうふざけたような見せ方をしてしまったのもどうなんだろうな、とは思ってしまいます。本当にこういう表現が流行っていたんだけども、視聴者からするとこういうおちゃらけが不真面目な広告だと嫌われて、内容が面白くても広告で離脱するきっかけになる場合が多いように思うんすよね。

原神やゼンゼロが案件先の動画クリエイターにおふざけをしてもらって、本編の広告では真面目なキャラ紹介だけやっているのもそういう理由なんじゃないかと思います。

もし2021年に戻るとしたら早い段階で高クオリティなPVをメインにした広告にチャレンジしても良かったのではないか? と思いつつも、魔剣伝説らが全盛期の時代と現代では広告受容の形も異なる。真面目に広告したってそれほど話題にならなかった可能性も高い。

というのもこのゾーヤを紹介する広告、割と事実に沿った広告で中盤くらいまでのステージ攻略なら充分使えるレベルの回復キャラだったからだ。大陸広告特有の変な音声ミームこそあるが、割と広告の内容自体は真面目なんですよね。一切ふざけなかったら良かったのだろうか。

駅中広告やアドトラック、渋谷駅への掲示広告なども行った記録が残っている。

おそらく駅中広告、電車広告はリリース直後で、アドトラックは最初の夏イベントの時期であったと思う。

笹木咲の案件配信も、比較的良い所に依頼していたんじゃないかという気はする。

アドトラックのような現実での広告も行いつつ、こうして案件までやっていたんだから割と充分広報自体はしていた。ただいくつかのふざけた広告と真面目な広告、どちらかに振り切る事が出来なかったような印象をずっと抱いている。

結局どれだけ広告をしてもゲーム内容が結構特殊だった都合上、どの道超流行るタイプじゃなかったのかも……という気すらしてしまいます。もし広告が大成功していたとして、この未来を変えられたのだろうか。

また2021年代の大陸産マジメ系広告と言うと、アークナイツの存在を忘れてはならない。凝ったPVを出して告知するという意味ではアークナイツが先駆者であったが、これは広告が話題になるというよりはオタク内の話題性の強さの方が周知に寄与していたように思う。

そしてYosterは2021年代から既にYoster Picturesという自前のアニメスタジオを用意していた。パニグレやHoyoVerseも時間をかけてクオリティの高い3Dアニメを醸成していた最中であった。そんな中、白夜極光がこのレベルの広告クオリティ強化の流れに乗りに行くのは難しかったんじゃないかと思う。大陸産タイトルでも上位層はハイクオリティな広告を作るための熱意が高すぎる感じは否めない。

ここまでやってるから海外の広告は目を引くんだよなあ……

今にして思うのは、白夜極光に合った広告とは往年の日本の家庭用ゲームで見られた「尖ったシステムを実写のシュールな映像で表現する広告」なのかもしれない。

例えば伊藤英明が街中に引かれた線に沿って歩いたらビルが大げさに倒壊するとか、銀行強盗の現場に遭遇した伊藤英明が銀行の床にある線に沿って歩いたら強盗達が爆発して事件を解決するとか、そういうシュールなコメディをやった後に「線を引け! 敵を倒せ!」みたいな端的なキャッチコピーをつけた広告をやったらめちゃくちゃウケたんじゃないかなあ、と思ってしまいます。

現代のゲーム広告においても、いわゆるキャラを紹介するタイプの無難な広告、虚偽誇張何でもありでとにかく印象に残そうとする闇の広告、とんでもないゲーム内映像を見せつけてクオリティで圧倒する光の広告の三種に分けられますが、有名芸能人を起用したシュール系広告というジャンルで上手くやったのは意外とおねがい社長くらいなんですよね。

・まとめ

結局白夜極光は広告費を全部ゲーム内の更新に充ててくれたように見える。それが良かったか悪かったかは分からない。もしも広告をしていたらどこかでウケて今頃大人気ゲームになっていたかもしれないし、無理に広告をした結果余計スベって1周年すら拝めなかったかもしれない。

今回の広告が少ないプランでは、広告が少なかった分ゲーム自体は面白かったし、ポップアップショップやコンサートイベントなどでプレイしている人に向けた施策も多数行っていた。その結果3.5周年までは運営を継続できたのだし、その辺のゲームよりはずっと往生したと思う。

もし白夜極光2が出たら普通にやる気があるし、クラファンなどをやる気があるならば支援したいです。ひとまず、長期にわたる運営ありがとうございました。