マーケターはいきなり「How」に走るな。じゃあ、Howの前に何があるのか

こんにちは、koujitsu COOの早坂です。

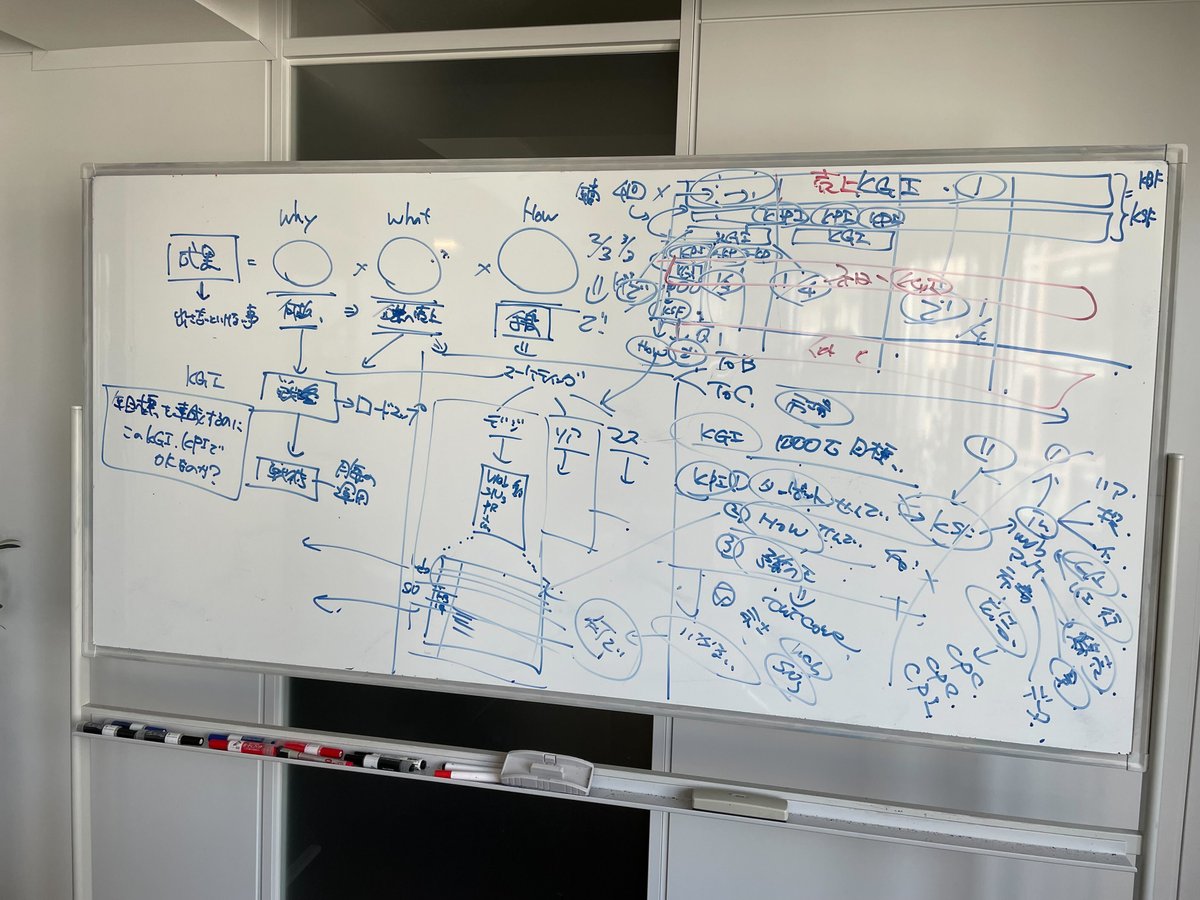

突然ですが、代表が書いたこのホワイトボードが、弊社マーケ事業部の価値のすべてを語っています。

・・といってもあまり伝わらないですよね。

自社のマーケが発揮できる価値が何か?をここ2か月くらいずっと考えてるのですが、考え続けた結果、このボード1枚で表現できるなと思うようになりました。

弊社のマーケティングの個別の話ではなく、マーケターおよびマーケティングの代理店やコンサルティングビジネスのすべてに当てはまる話だと思います。

なのでこのボードについて言語化してみます。

最近弊社のマーケ事業部の中で「いきなりHow(施策)に走りすぎるな」が合言葉のように語られてます。

「Howに走る」というのは、

「どうやったらもっと集客できる?」

「どうやったら売上があがる?」

を考えるとき、いきなり

「TikTokをやろう」

「Instagramで広告を打とう。どういう訴求のクリエイティブにしようか・・」

と考え始めるような思考回路のことをさしてます。

重要なのは、Howの前にある「Why」。

Whyは、

・施策の背景にある目的(KGI・KPI)

・施策の背景にある仮説(定量・定性で何の指標を求めるための施策なのか)

です。

当たり前のことなんですが、これが本当に考えて実行できているケースは少ないと思います。

さらに、マーケター(マーケティングの代理店・パートナー)として価値を発揮するためには、

How+Why+Plan+Check

の4つがそろって初めて実現できると最近考えてます。

トライバルメディアの池田さんの、主要施策の「できること」「できないこと」のまとめを書いた記事に、めちゃくちゃ美しく施策の分類がまとまってて感銘をうけまして、、

↓この記事

この記事をみて、弊社koujitsuのマーケ事業部でよく話題に上がるHowと、その中で弊社が実行者として優位性をもっていること、実行者としては優位性をもってないけど組み立てとパートナとの協力によって実現できることを考えつつ、上述の「How+Why+Plan+Check」の4つについて書いてみます。

①Howについて

マーケティングにおけるHowの全体像

ビジネスモデルによっても少しずつ異なると思いますが、大きくBtoCとBtoBに分けた場合、ファネルとファネル別のチャネル(施策)は下記のようになると思います。

BtoCの場合

BtoBの場合

ちなみにこのうち、koujitsuのマーケ事業部が実行者として手を動かしてサポートできるのはこの部分。

それ以外の部分について、全体の組み立ては可能ですが、実行については外部パートナーとの協力によって実現しています。

いきなりHowに走る前に考える方法の一つとして、前述の「できること」「できないこと」の記事に書かれていたように、「症状に対する適切な処方箋が何かを理解したうえで組み立てる」というのがあります。

そもそもやろうとしている施策が、問題に対して適切な施策でなければ意味がないですよね。。。

シンプルだけど理解しておくべきことだと思います。

②Whyについて

Howの前提になる問題把握(Asis-Tobe)

マーケティング施策を考える前に、マーケティングの目的を考える必要があります。

売上をあげたいのか?集客を増やしたいのか?

マーケティングによって、定量・定性でどうなっている状態が理想なのか?

売上や集客に起因するファクターは何?

これらを把握するのに、「Asis-Tobe」のフレームワークで整理することが多いです。

①現状の問題

②理想の状態

③課題(現状と理想のギャップ)

④解決策の方向性

の4つを整理します。

課題と解決策については、はじめは大まかに言語化したあと、次のフェーズで、課題に起因する要素(例えば、ターゲットの仮説、ニーズの仮説、市場トレンドの動き、季節要因等)が何個・何通りあるのかをまず仮説として洗い出しをしていきます。

Wantedlyのブログにもうちょっと詳しく書いてます。

目標設定(売上→KGI→KPI)

多くの場合大目標は「売上」だと思います。

ECサイトのように、認知・関心から購入(売上)までのルートが短い場合は「KGI=売上」でもいいかもしれません。

一方BtoB商材で、リードタイムが長かったり、1件の成約に対して様々な要素が関係する場合、「KGI=売上」としていると、分解の粒度が粗く明確な改善アクションにつながらない場合があります。

大目標として年間・四半期・月次の「売上」があった上で、

それらの分解要素としてKGI・KPIを定めていきます。

このKGI・KPIの分解がマーケティングの肝といっても過言ではないと思います。

KGI・KPIは、定量的な分解だけではなく、定性的な分解も行います。

定量・定性の「ねらい」

定量・定性指標の後ろには、必ず「ねらい」(仮説)を立てます。

定量指標については、求めたい結果に対する数字目標の分解になるので、逆算で考えていきます。

ECサイトの定量目標の組み立てであれば、

新規顧客:客数(アクセス数)・客単価・転換率

既存顧客:購入頻度・購入単価

等が定量指標になるでしょう。

BtoBであれば

成約数・商談数・MQL数・リード数など。

↓KPIの分解のイメージ

上記をどのように達成していくかの組み立てができれば、

一つ一つのHow(施策)の指標が決まっていきます。

広告であればインプレッション数、CPC、転換率、CPA、ROAS等

SNSであればリーチ数、エンゲージメント率、ウェブサイトタップ数等

が定量指標になるでしょう。

ここで重要なのが、数字目標だけだと、施策のオペレーションエクセレンスに終始しがちになることです。

広告であれば、キーワードの調整、クリエイティブ見せ方の変更、見出し文の変更など、小さな改善を繰り返すことをさします。

もちろんこれは前提として必要なことですが、それだけにならないために、「定性」の指標があると思います。

定性の指標には、「ターゲット」や「ニーズ仮説」を置くことが多いです。

ターゲットやニーズは1通りではないことがほとんどだと思います。

どんなターゲットの、どのシーンで、どんなニーズに対して訴求をしていくのか。

これらの仮説が前提にあり、それを検証するためにHowを組み立てていきます。

③Plan

年・四半期・月次・週次の計画

②で考えた定量・定性のKGI・KPIを、計画に落とし込みをします。

多くの場合は最小単位を「週次」として、落とし込みをすることが多いです。

年・四半期・月次の大目標に対して、

1か月目では何を求めるのか(定量的なゴール+ニーズやターゲット仮説)

1か月目で求めたいことに対して、1週目・2週目・3週目・4週目では何をやるのか

という考え方で、計画をたてます。

最初に考えた仮説が大きくはずれる可能性もあるので、この粒度の計画をつくるのは、長くて半年分くらいまで。

1年分作ったけど、2か月目の時点で3か月目以降の計画が全然違う方向になった・・ということもありえるので。

SNS1つの投稿レベルで考えるときは、「この投稿に対してリーチ数が多い場合は、XXのターゲットのXXのニーズが高いと考えられる」という粒度で計画します。

ビジネスモデルによって、考えるべきサイクルが違うので、「絶対にこのフォーマットで!」と決まったものはないのですが、下記のようなイメージで作っています。

↓計画のアウトプットのイメージ

④Check

評価できるルートの設計

最後に、施策で実行したことを評価できること。

評価できるなんて当たり前と思うかもしれませんが、意外とこれがない、または「評価する対象がずれている」ケースは多いです。

評価できないケース

「〇〇駅に広告出してるけどどれくらい効果あるの?」

「なんとなく店に来る人増えた気がします!」

とここまで極端でなくても、やった施策の評価が可視化できない状態で設計されているケースがあります。

特に購入のポイントがリアル(店)になっている場合、成果地点に起因する施策を直接的にトラッキングすることはできません。

直接的にトラッキングできなくても、間接的・理論的に紐づけができるように、施策を設計する時点で考えておくことが必要です。

評価する対象がずれているケース

よくあるのは、「SNSやったけど、売上増えないじゃん」というコミュニケーション。

目標は「売上・KGI・KPI」と3段階に分けましたが、売上という最終目標に対して影響する要素が多ければ多いほど、また「売上」に到達するまでのルートが長ければ長いほど、単一施策の評価を売上1つに結び付けるのは難しくなります。

1つの施策によってどんな結果が得られるのか、その結果をどう評価すればいいのか、またそもそも結果が可視化できる状態になっているか、を事前に設計しておく必要があります。

顧客の購買までのルートの仮説をもった上で、施策を組み立てていきます。

↓ルートの仮説のイメージ

ファネルのポイント評価とリフトアップ評価

評価する際には、「ファネル単体」で評価する場合と、「ファネル間のリフトアップ」で評価する場合があります。

ファネルをピンポイントで評価する場合とは、たとえば「認知がどれくらい増えたか」と評価するケースをさします。

↓ピンポイント評価

↓リフトアップ評価

まとめ

Why+Plan+Checkがあった上でHowを回し続けるのが難しい上に、Why×Howの組み合わせにしたらもう何万通りとかになっちゃいます。

それをいろんな会社さんのマーケティングを一緒にやっている中で、ある程度精度の高い仮説をもって取り組めるのがマーケティングパートナーの価値なのかなと最近は思います。

すべてのプロジェクトで、これが絶対に完璧にうまく回ってます!とは言い切れないかもしれません。

またプランニングまである程度完璧にできたとしても、売上に対するファクターが複雑に絡みすぎていて、6か月かけても検証フェーズが終わらなかったり、実行に至るまでの意思決定のスピード等、他の要素によって実行が計画通り進まなかったりします。

「売上」は目的だし、絶対に追うべきものなのですが、「売上」が評価のすべてだと、マーケティングから得られるものが少なくなる可能性があります。

「売上」を求める過程のKGI・KPIの設定があることで、どのターゲットがより自社のサービス・プロダクトに適しているのか、どのチャネルがより筋がいいのか、を見極めることができる。

これによって、最終的には、マーケティングの勝ち筋を見つけていくことに繋がると考えています。

ちなみに、Howに行く前のWhyとCheckとPlanの話をすると、そこに時間をかけすぎがちですが、何も打たずに時間がすぎるのが一番NG。どれだけ仮説を立ててもアウトプットがないと何も結果が返ってこないです。

壮大な計画を1か月かけて立てるくらいなら、クイックに仮説をたてて、打った結果から判断してPlanをブラッシュしていくアプローチが◎です。(かける投資額とビジネスモデルにもよりますが)

以上の話を踏まえると、このホワイトボードがkoujitsuのマーケティングのすべてを語っている!・・と、見えてきませんか?見えてこないか。

koujitsuでは毎日こんな議論とがちんこ勝負をしてます。

一緒に働きたい方はぜひぜひWantedlyやTwitter・お問合せからご連絡ください~。

Wantedly

コーポレートサイト

この記事をかいた早坂のTwitter