没後70年 吉田博展 周辺批評

2020年から2021年にかけて没後70年展は木版画を中心に据えて開かれました。展覧会の周辺の話題を集めて書いた感想集です。生誕140周年展の感想集も参考になさってください。

(1)《渓谷》か《峡谷》か

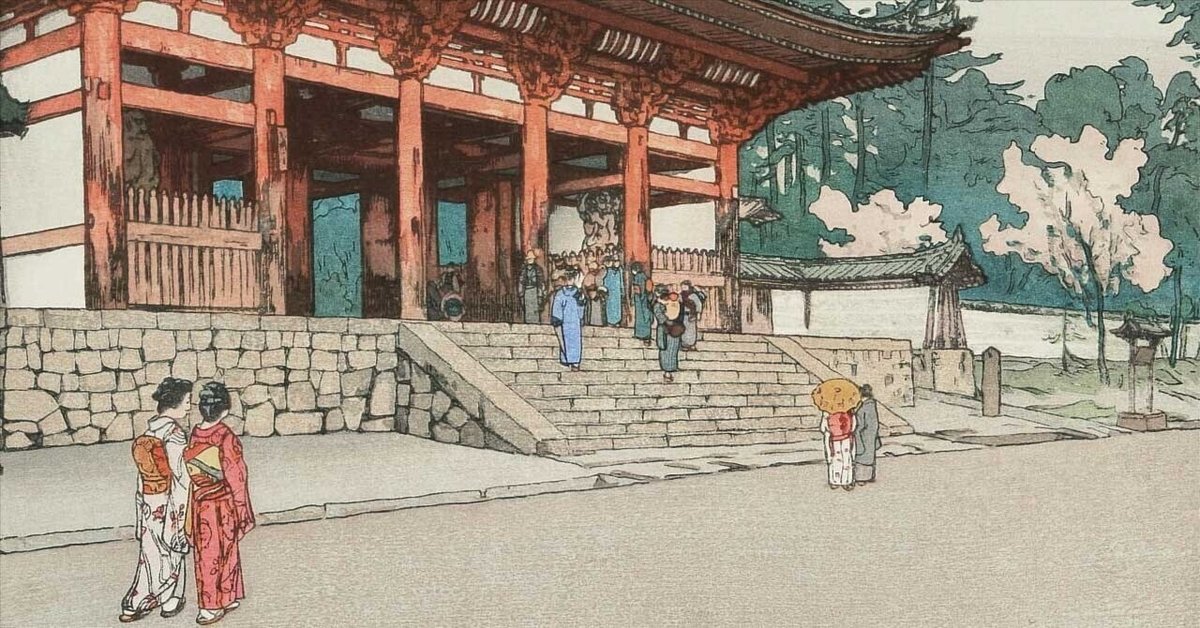

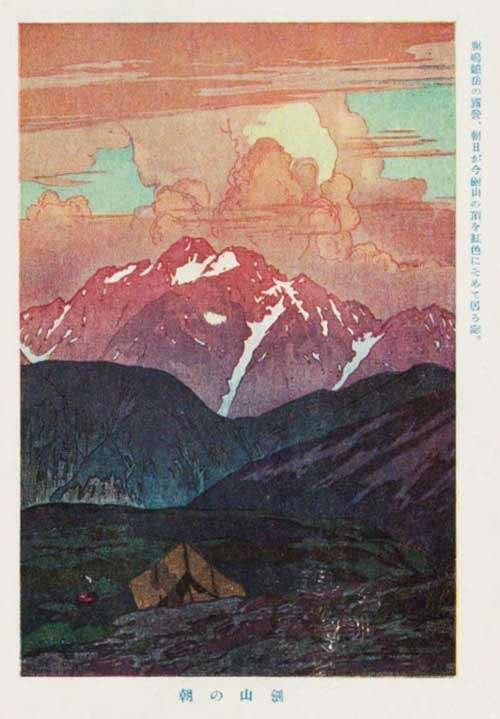

図録『没後70年展』の装丁はなかなか美しい。表紙《劔山の朝》と裏表紙《フワテプールシクリ》は、国内と国外、自然風景と室内人工物、青と黄色、対照的で順当な選択だ。扉《光る海》モノクロはやはり《帆船》のほうが文字と帆船のバランスが良かったのではないか。図録『生誕140年展』は色や文字に奇を衒ったところがあったが今回は図録らしい図録になった。

最初に気になった点を書いておこう。

少々細かいが、年譜の中の明治41年の第2回文展出品3作品のうちの一つ《峡谷》の表記である。

これは生誕120年展図録では《溪谷》、『吉田博資料集』2007年と『山と水の画家吉田博』2009年でも《渓谷》だったのだが、生誕140年展図録では《峡谷》、それが没後70年展で再び《溪谷》に戻った。

私の認識では、文部省編纂の図録の表記に従えば《峡谷》が正しい。生誕140年展でいったん修正したのに、再修正したことになる。

おそらくであるが、新聞記事に起因するミスである。当時の『読売新聞』明治41年11月3日に吉田博本人の談話記事として《溪谷》と表記され、ルビが「けいこく」となっている。本人が言ったのだから間違いはないと早合点してしまいそうになる。ところが『読売新聞』明治41年11月21日の「當代畫家論(十四)」(鳥瞰生)では《峡谷》と書かれている。

当時の『文部省美術展覽會圖録』は《峡谷》となっていて、英語名streamと書かれている。

峡谷Canyon 渓谷valleyだとすると、streamなら渓流が妥当なのではないか。いや渓流だとrapidsじゃないか。いやrapidsは急流だろう。いやrapidsは奔流を当てるのが相応しい。こうなると論議は堂々巡りとなる。

今回年譜を編集されたのは川崎市市民ミュージアムの学芸員、古家満葉氏である。わざわざ再修正したのはなぜか。その理由を問うてみたい。実はやはり《渓谷》が正しくて、『圖録』が間違いだった可能性もないではない。

それにしても枝葉末節だろう。そんな意見も聞こえてきそうである。しかし、この《峡谷》という絵にはけっこう重要な意味があるのだ。

明治41年の文展3作品は《峡谷》《雨後の夕》《店頭秋彩》であり、明治41年8月下旬に丸山晩霞とともに白山と越中立山に写生旅行に行っているから、《峡谷》はそのあたりで描いたものでないか、という推論が識者の間にはある。しかしながら、『読売新聞』明治41年11月3日の本人談話記事ではこれは利根川上流で描いたと明言しているのである。となると「明治41年8月に白山と越中立山」という情報がどうも怪しくなるのだ。

吉田博が狭義の山岳画(森林限界を超えた雲上の世界)を描き始めたのはいつか。この命題とからんで、《峡谷》は重要な意味を持つ絵なのである。

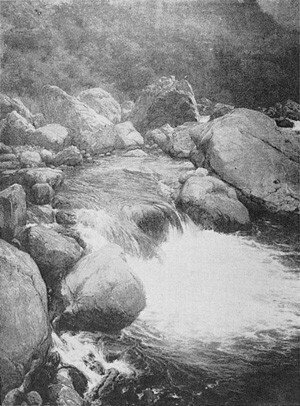

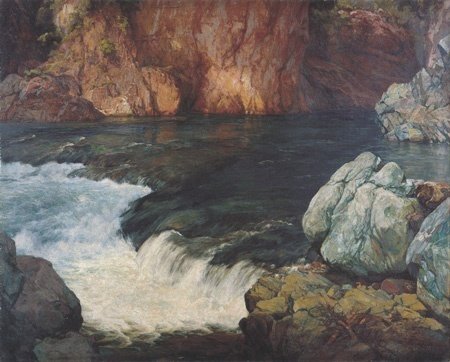

ちなみにあの有名な油彩《渓流》は明治44年の文展出品作だ。私の推測ではこれは奧利根か黒部峡谷のいずれかであろう。吉田博が描いた《渓流》《峡谷》《渓谷》《奔流》《奔湍》《急流》、見比べて議論するときっと楽しいにちがいない。主題が流れなのか谷なのか。

明治41年文展作品の白黒写真を見るかぎりでは、これは《峡谷》という感じでない。《渓谷》でもよいが、やはり《渓流》と名付けるべきだと思うがいかがだろうか。(2020-02-10)

(2)飛騨の旅か

挨拶と作品名は英語表記もされている。出品作品は194点、うち木版画は190点で吉田博の木版画の約75%をカバーしている。読み物は2編しかなく少々物足りないけれども、吉田博木版画集として十分価値ある一冊だ。

図録『没後70年展』略年譜で気になるところ。また些細だが、例によって「飛騨の旅」である。

明治31(1898)年は正しい。しかし、依然として図録『生誕140年展』を引き継いで「6月~7月、丸山晩霞と共に約2ヶ月に及ぶ日本アルプス写生旅行を敢行」とある。

約2ヶ月は間違いである。

林誠氏の「丸山晩霞の初期素描について―『日本アルプス写生旅行』のスケッチを中心に」『長野県立歴史館研究紀要』第21号(2015年3月)では、33日間と推定している。たぶん長くても35日間までだろうから、約2ヶ月では大きく違うのだ。

図録の編集者は川崎市市民ミュージアムの学芸員、古家満葉氏。古家氏は参考文献も整理されている。その参考文献には林誠氏の論文もあるから、できれば目を通しておいてほしかった。

そもそも「日本アルプス写生旅行」というのは、同行した丸山晩霞の素描に「日本アルプス写生の内」と添え書きがあるからなのだが、「日本アルプス写生旅行」だとまるで3000m級の稜線を旅したかのように思えるが、それは間違いだ。せいぜい2100mほどの峠を越えただけ、アルプスを遠望しただけなのだ。

➡吉田博と丸山晩霞と「飛騨の旅」

➡吉田博と丸山晩霞と「飛騨の旅」再論2023

記録写真が小さすぎる

図録『没後70年展』略年譜は、図録『生誕140年展』年譜をベースに編まれた。記述を逐一見直していくらか簡略にし、渡邊庄三郎についての記述を追加してある。ページ数でみると10ページから7ページに減っている。相変わらずなのが、写真の小さい扱いだ。横写真は横30mm、縱写真は横25mmで整えてある。ほとんど切手大だから付け足しのようなものである。

ボストンアートクラブの6人展で吉田博はどこに写っているのか。顔の大きさが1mmじゃ誰が誰だか分からんじゃないか。背景にどんな絵が映っているか見えないじゃないか。

団十郎の誕生日の書割の写真、ふじをが何しているか分からんじゃないか。

四国・中国・九州写生旅行の写真にいたっては目鼻口が見えないほど小さい。いったい何のための掲載なのだ。

写真がもつ情報量や価値をいったいどんなふうに考えているのか。編集者の言い分を聞いてみたいものだ。

略年譜の7ページには余白がたくさんある。なのに写真は小さい。紙面割り付けの基本を勘違いしているのだ。略年譜はもはや情報面ではないか。余白の美の前にまず情報を伝えなくてどうする。

実は生誕120年展の図録も記録写真が小さかった。この際、図録の編集心得というものを一から見直してはどうか。(2020-11-11)(2023-10-5修正)

(3)《精華》再論 60年を越す謎解き

図録『没後70年展』を読んでいて少しホッとしたことがあった。

それは油彩の大作《精華》について、親族である版画家・吉田司氏がしっかりと持論を書かれたことだ。図録『生誕140年展』では「西洋画に対するコンプレックス」だの「敗北感」だの、奇妙な批評がまかり通っていたが、これでようやくまっとうな方向へ議論が進むのではないか。

吉田司氏は、吉田博の孫にあたる。インターナショナル吉田版画アカデミー主宰。生誕140年展の講演会やワークショップで講師をつとめておられたそうで、NHK日曜美術館「木版画 未踏の頂へ~吉田博の挑戦~」の画面でお見かけした。しかしながら図録『生誕140年展』には氏の名前はなかったはずだ。

それが今回は一転、図録『没後70年吉田博展』の監修と編集を、吉田司氏が担当された。どういう事情かは知らないが、没後70年展は版画に力点を置いたため、版画家である吉田司氏が前面に出たのだとしたら、版画なのにわざわざ油彩《精華》に言及したのは意義深い。ご本人に尋ねたわけではないが、『生誕140年展』の誤謬をただしたいという思いを読み手は感じてしまうのだ。

吉田司氏は図録の巻頭に「吉田博の生涯」という約12000字の寄稿をされた。その中に5つの逸話コラムがあって、2つめに「《智・感・情》と《精華》裸体画論争と腰巻事件」がある。

内容は大筋で賛同できるもので、僭越ながら拍手を送りたい。

晩年木版画で名を成した吉田博が若い頃なぜ《精華》という裸体画の大作を描いたのか。司氏は「60年を越す謎解きであったが、少しずつだが博の意図が分かってきた」という。司氏は、博のアトリエに《精華》が飾られていたことを覚えていたそうで、そのうえで次のように推論している。

裸体画論争に対する博自身の見解を表し、この論争に決着をつける意気込みを表しており、この絵はそれを象徴し比喩的に暗示していて、当時の文部省と警察や白馬会に対する博の反骨精神と裸体画に対する芸術観を表した作品ではないか。(以下略)

これは当ブログの推論とほぼ同じである。同じ時期に2つの推論が一致した。偶然のようにも思えるが、これは吉田博の著作『写生旅行』(明治40年)を丁寧に読んでいれば誰でもたどり着ける推論である。

ただ、司氏の推論のすべてに私は首肯しない。次の見立てはいかがなものかと思う。

私見だが2頭の雄ライオンは文部省と警察、寝ている雌ライオンは白馬会、女神は博自身ではないかと考えている。

この見立ての前半は、2017年に上田市立美術館で学芸員が説明していた。気になるのは後半の「女神は博自身」という点だ。初めて聞いた。ライオンが暗喩というのは確かにそうかもしれないが、女神が博自身というのはいかがなものか。

私は吉田博は画家として謙虚な人だと思う。自分を神にたとえるとは到底考えられない。女神はあくまでも女神である。女神以外の何物でもないのではないか。

吉田博は、結果として権威的なものを揶揄したのかもしれないが、揶揄することに目的があったとは私は思わない。やはり洋画家たちに洋画ファンたちに「美」とは何かを考えさせることが目的だったのではないだろうか。吉田博を代弁するとこんな感じだろうか。

本当を言うと俺は裸婦画になんて興味ない。吉田は風景ばかりで人物が苦手で下手なんだ、なんて言うやつがいる。それなら精いっぱいの技術でもって人物を描いてみせよう。動物も描いて見せよう。よく見ててくれ。黒田のあんな品のない裸婦画じゃだめなんだ、裸婦というものはこう描くんだよ、分かるか、白馬会の皆さん。ヨーロッパで洋画を学んできた黒田が描くものが洋画の美だと思われちゃ困るんだ。

吉田司氏によると、《精華》は「博とふじをの弟正男の義兄、稲田清助氏(元文部事務次官・東京国立博物館館長)の求めにより、ふじをが博物館に寄贈した」という。以前にも書いたが、東京国立博物館には黒田記念館がある。その黒田記念館の近くに《精華》が収蔵されたことはドラマチックというよりほかない。

黒田清輝の《智・感・情》と博の《精華》の2点の名画は、わが国の近代洋画における、裸体画論争の推移と2人の巨匠の関係を象徴している。

吉田司氏は、黒田清輝に対しても敬意を表して書いている。けれども、純粋に絵を見比べたら力量差は歴然としていると私は思う。残念ながら《湖畔》《智・感・情》に私は美を感じることができない。《月見草と浴衣の女》《精華》のほうには確かな美を感じる。

東京都美術館で『没後70年展』が2021年1月から開かれることが2020年9月に発表された。8月の日本橋高島屋での開催中止を受けて、裏では代替策として都美開催に向けて主催者が奔走していたのだろう。その苦労をねぎらい素直に感謝申し上げたい。それにしてもである。黒田記念館と目と鼻の先、対峙するような場所にある都美術館で吉田博展を開催するとは、なんという因縁か。

なお、些細なことかもしれないが、参考文献に清水友美氏の「明治期・大正期における裸婦像の変遷―官憲の取り締まりを視座に―」『成城美学美術史』第22号(2016年3月)を掲げておくべきだった。(2020-11-11)

(4)日経新聞「剣山の朝」に透明感はあるか

先日の日本経済新聞に吉田博の木版画『劔山の朝』が紹介されていた。書き手は、町田市立国際版画美術館学芸員の滝沢恭司氏である。「新版画フリーダム」という連載の7回目にあたる。

はっきり言ってぬるい記事だ。一般読者向けだからやむを得ない部分はあろうけれど、専門家が書いたにしては物足りない。具体的に指摘していこう。

まず「モルゲンロート現象の劔岳」という記述。朝焼け現象というだろうか。モルゲンロートはモルゲンロートであって、モルゲンロート現象と丁寧に言う必要はない。「劔岳」は、国土地理院の表記で「剱岳」、長年の論議を経て「剱岳」になったのだ。今さらなぜ難しい旧字「劔」を使うのだ、無頓着すぎる。

それでいて作品名は「剣山の朝」と表記されている。これでは駄目だ。作品名には「劔」または「劍」を使うのが正しい。学芸員ならばこの点はおおいにこだわってほしい。

「……ことから判断して、鹿島槍ヶ岳から見た景観と思われる」という記述。思われるとは何という自信なさ。後立山を縦走したことがある人なら誰がどう見てもこれは剱岳の東面である。断定していいのだ。より正確には、鹿島槍ヶ岳との布引山の鞍部である。吉田博自身は自著『高山の美を語る』(1931年)で「劍山の朝」「鹿嶋鎗岳の露営、朝日が今劍山の頂を紅色に染めて居る處」とはっきり書いている。滝沢氏はこの本を読んだことがないのだろうか。

気になるのは次の記述。

手前の野営地はまだ薄暗いが、テントの横で朝餉(あさげ)の準備が始まっている様子が描き込まれている。その場所からもくもくと湧き上がるオレンジ色を帯びた雲までの奥行きが、細部の描き分けや明暗、グラデーションによって巧みに表現され、全体として透明感のある山岳風景画としてまとめられている。

透明感という表現がどうしても気に障る。適切だろうか。滝沢氏はいったいどこに透明感を感じるのだ。透明感とは、ガラスや水などを光が透過する感じいうのではないのか。「劔山の朝」のどこに透明感を感じるのか。さっぱり分からない。

たしかに奥行き感はあるだろう。あるいは、あえて言うなら、空気感があるかもしれない。ただこの空気感もなかなか難しい言葉だ。剱岳と野営地の間にある空気、それは奥行きと同義でもある。滝沢氏は、明暗やグラデーションによって奥行きが表現されていると見るが、私の見立てでは、奥行きの表現はまず構図が第一であり、次いで明暗やグラデーションではないかと思う。この作品が仮に横構図であったならたとえ明暗とグラデーションがあってもそれほどの奥行き感はなかろう。

さらに少々苦言を述べておこう。次の記述である。

元来信仰の対象であった日本の高山が、登ることそのものを目的とするアルピニズムの対象として普及し始めたのは明治20年代後半から30年代にかけてであった。ちょうど水彩による風景画制作が大流行した時期と重なる。作者の吉田博(1876~1950年)もその頃水彩画家として活動を開始し、日本アルプスに写生旅行に訪れている。大正期になると、ほぼ毎夏、山に籠って山岳風景を写生し、登山と画が生活から切り離せない状態となっていた。

普及し始めたのは明治40年代ではないか。日本山岳会が発足したのが明治38年、その日本山岳会が記念すべき第1回大会を開いたのは明治41年である。近代アルピニズムの始まりはたしかに明治20年代か30年代でいいだろうが、一般に「普及」というのは明治40年以降ではないか。

吉田博の日本アルプス写生旅行というのは、明治31年に丸山晩霞と行った「飛騨の旅」を指す。「飛騨の旅」は登山とは言えない、どちらかといえば遠望のスケッチ旅行なのだ。吉田博の画業をもうすこし勉強してほしい。生誕140年、没後70年でそれなりの年譜は出ているのだから。

吉田博が、森林限界を超えた雲上の世界に毎年のように登り、絵を描き始めたのはたぶん明治42年である。大正時代からではない。「登山と画が生活から切り離せない状態」というのはいささか大げさではないか。吉田博の関心は、山だけではない。海だって作品はたくさんあるではないか。

滝沢氏は「本版画はそのような画家が制作した渾身の1枚である」と締めくくっている。確かに人気作ではあるけれども、渾身かどうかはあの世の吉田博に尋ねてみたいものである。この作品、その瞬間に遭遇して意外とさらりとスケッチしたのではないか。(2020-03-15)

(5)水彩画《雲表》は室堂平でなく立山カルデラ

没後70年吉田博展は190点の木版画に交じって、水彩画が2点だけある。ひとつは《雲井桜》、福岡市美術館蔵のとても有名な作品。もう1つの《雲表》は、登山雑誌などにたびたび登場していて、これからもっと注目してほしい作品である。

縦67.5cm、横102.0㎝もある。吉田博が明治42年8月に北アルプス立山で描き、その年秋の第3回文展に出品された。現在は福岡県立美術館が所蔵している。数年前、九州旅行のついでに同館を訪ねてわざわざ観覧させていただいたことがある。

本ブログでも《雲表》を贔屓に紹介してきたのだが、実は最近になってこの作品に関する記事で重大なミスを犯していたことに気づいた。思い込みによるもので恥ずかしいのでこっそり訂正してしまったが、お詫びの意味を込めてここに記しておきたい。

この《雲表》を、一ノ越から室堂平を描いたものだと以前紹介していたが、正しくは室堂山展望台から立山カルデラであった。はるか遠方の山並みは石動山ではなく加賀の白山、方角は北西ではなく南西が正しく、90度違っていたのである。

言い訳になるけれども、山抜けした部分が地獄谷らしく見え、左側の斜面は室堂山から懺悔坂にかけて落ちる斜面らしく見えて、すっかり勘違いしていた。わざわざ実物を見た時は、そのことよりも水彩画の傷みばかりに目がいってしまい、これじゃ修復も無理だろうなあと感じたのを覚えている。

自身の凡ミスに気づいたのは『山と渓谷』2020年6月号の「山を描いた画家たち」という特集記事を読んだ時だった。見開きページで《雲表》がどーんと紹介されている。そこには、次のように解説してあった。

水彩山岳画の傑作。足元に見下ろす立山カルデラ内はかつて立山温泉があり、利用客でにぎわったという。ここから室堂と五色が原に至る登山道も通じていた。

えっーつ、これは立山カルデラか。ホント? ……そうか、そういえばその通りだ。

記事本文にはこうある。

浄土山付近から立山カルデラを見下ろし、画面右端の緑の台地の松尾峠、その背後の鍬崎山、そして遥か彼方の雲海上に白山が見える。画像など存在しなかった明治末期、直線距離約90kmの眺望を鮮やかに再現した水彩画を前に、押しかけた人々は目を見張ったことだろう。

的確な解説に脱帽である。松尾峠といい鍬崎山といい、90kmも離れた白山まで同定している。著者は山口県立美術館参与の斎藤郁夫氏である。

後追い記事は悲しいものだが、あらためてこの絵についていろいろ考えたことを書いてみたい。

《雲表》は、浄土山(2830m)から西に300m余り下った場所にある室堂山展望台(2675mm)あたりからの眺望である。これは手前に描かれた岩から推定できる。

画面のほぼ中央に描かれた崩壊した谷がまず目に入る。立山カルデラの中央を流れる湯川(常願寺川)の谷、画面からは死角に入るが20-30年後に白岩砂防堰堤が築かれる場所である。1909年の時点ではむき出しの崩落が見えたのである。

湯川の左岸側の平らな部分が多枝原(だしわら)または多枝原平であり、谷に近いその一角に立山温泉があるはずだが、小さいからか判別できるようには描かれていない。湯川左岸には川筋に沿って、やや曲がった道が描かれている。この道は絵の左下部分に続く旧立山新道で、ザラ峠への道である。刈込池と新湯は判別がつかない。

湯川右岸に松尾峠に行く道と直登で室堂に通じる間道(のちの御歌道・御歌新道)がすでにあったと思われるが、この絵では確認できない。

視線を画面上部に移すと、雲海が広がり、その先、中央の山並みは白山(標高2703m)である。直線距離で約90kmもあるのだが、細部の雪形まで描かれている。その右側に笈ヶ岳(おいずるがだけ1841m)大笠山(1822m)などが見えている。これらの山並みを詳しく見てさえすれば最初に石動山と勘違いすることはあり得ないことだった。

《雲表》という表題からすれば、吉田博が描きたかったのは湯川谷というよりも、雲海と遥かに見える山並みであろう。画面左に描かれた雲が遠近感を生み、雄大な風景を演出している。

この《雲表》は近くで見ると本当に黄ばみが激しい。空の部分がいったいどういう色であったのかが分からなくなっている。山の緑も本来どういう色だったのか。遠くなればなるほど紫色が加わっているのはわかるが、経年変化によって赤みが加わっているようでもあり、本来の色が分からない。

こうした傷んだ水彩画はどこまで修復できるものなのだろうか。(2020-11-23修正)

◇ ◇

吉田博画文集を評す(8)《雲表》の選び方を問う

吉田博の知られざる線画 『雲表』

洋画家吉田博と立山3作品

(6)片渕監督の寄稿に共感

吉田博の木版画に注目するアニメ関係者が増えている。2016年の生誕140年展あたりからその傾向はあったが、没後70年展ではそれがさらに勢いを増している感じだ。

吉田博の木版画とアニメーションの表現方法とがなぜ結びつくのか。版を摺り重ねるのと、Photoshopでレイヤーを重ねるのが似ているらしいが、正直なところ、私にはまだ説明ができない。

先日、アニメ「この世界の片隅に」の片渕須直監督が吉田博展の感想を毎日新聞に寄稿していた。

毎日新聞は主催者であるから昨年から紙面に学芸員とか美術評論家が解説記事をよく書いている。どれもこれも似たようなもので、先ごろは高名な評論家まで書いていたが、どうも既読感があって、失礼ながら読みごたえはなかった。それに比べて、片渕監督の寄稿はなるほどと思わせるだけの新鮮味があった。

元々は江戸時代の浮世絵がヨーロッパに流出してジャポニスム(日本趣味)を作り出し、ミュシャのようなアールヌーボーを経由して、20世紀初頭に新聞漫画となりました。それがアニメーションの画風の基盤になったといわれています。吉田博の版画を見て感じたのは、欧米の絵画から影響を受けることで、彼はジャポニスムに里帰りを果たさせたのだなあ、ということでした。

日本アニメと欧州ジャポニスム

そうなのか、日本のアニメの画風の基盤がヨーロッパのジャポニスムにある。そのジャポニスムの元はと言えば日本の浮世絵。だから、欧米の絵画から影響を受けた吉田博は、ジャポニスムに里帰りさせた、というのか。ちょっと粗っぽい展開だが、アニメと吉田博木版画がどこかでつながっている、というのがアニメ制作の現場の人の感覚であることは分かった。

片渕監督は、山の夕日や朝日の光の印象を数多く描いた吉田博の表現力を次のように分析する。

一瞬の印象をものにする記憶力。そして「光」のようなものでさえ、輪郭線に区切られた一面一面の色に微分する能力。人の目と心は底知れない力を秘めているのです。

鋭い分析だと思う。「一瞬の印象をものにする記憶力」。これは写真でいうところの決定的瞬間を、フィルムや撮像素子ではなく、自分の脳裡に刻む力である。「色に微分する能力」。あの『高山の美を語る』の「カンチェンジュンガの曙」に出てくる、色の変化に対する観察力の凄さをあらためて思い起こした。

片渕監督はあの有名な別摺連作のうち「《帆船 午後》は光の設計が見事」だと推す。この点は、もう少し言葉で説明してほしかった。一般的に人気があるのは《帆船 朝》のほうだろうから、なぜ《帆船 午後》が見事なのか。光の設計とは具体的には何か、聞いてみたくなった。

最後に片渕監督は《神楽坂通 雨後の夜》(1929年)にも言及していた。??

雨上がりの路面は揺れる水面のよう。じんわりとほの暗いなか、店の明かりがかすかに照らす、見えるか見えないかほどの人の姿。写真に撮れば暗くつぶれるか、明るく出過ぎるかのぎりぎりの人影です。それをこんなふうに捉えられているのは、人の目ならではのこと。彼の版画は、そのときそこにあったものをそんなふうに伝えるのです。

同感である。だけども同じ雨後の店先なら、《料理や之夜》(1933年)のほうが私は好きだ。それは画面が整理されていてドラマを感じるから。《神樂坂通 雨後の夜》はたしかに味わい深い作品だけれども細密すぎて見ていてどうもつらい。(2021-02-13)

上記の2作品とよく似た状景で、「雨後の夜」木版三部作と言ってよい三作品。

(7)「殴った男」対決構図を解説しては

ネット上で先日、重たい言葉に出くわして唸ってしまった。東京都美術館の没後70年吉田博展が今成功しているのは千葉市美術館の学芸員の「慧眼」だというのだ。その書き込みは、たしか「学芸員の慧眼よ。」と詠嘆していた。「慧眼」は仏教用語だったかなと辞書で調べたら「物事の本質を鋭く見抜く力」とある。最上級の褒め言葉だ。当事者が見たらどんな反応をされるのだろうか。

この書き込みの場合、慧眼とはおそらく、先んじて2016年に生誕140年吉田博展を開き、今の没後70年展の成功を5年前に見通していた、という意味なのであろう。周年展は生誕100年展、生誕120年展と開かれてきたのだから生誕140年展が特別のものだったとは私は思わない。生誕140年展の客の入りを見て興行的に見込みが立つから没後70年展を開いたのだろう。図録の表紙は良くなったけれども、内容はそう変わり映えしない。

本ブログでは、千葉市美術館の広報誌「美術館ニュース」の吉田博展に関する記述に異論を述べたことがある。関心のある方は読み直していただきたい。ひとことで言うなら、専門家が書く記事というものはたとえラフな言葉であっても、作者に敬意を忘れずに真摯であれ、ということである。物事を分かりやすく平易な言葉で伝えるのはいいが、その人の人となりを想像して決めつけるように語ったのはいかがなものかと思う。

生誕140年展で「黒田博を殴った男」というキャッチコピーを講談師にうまく語らせた動画は、吉田博の人物像をファンに強く印象付けた。その動画は今の没後70年でも使われ、しばしば話題になっている。ただ殴ったという言葉が先行して「吉田博対黒田清輝」の本質すなわち「太平洋画会対白馬会」を紹介できているかどうかはすこし疑問だ。人を呼びこむための単なる宣伝文句だったのなら、それを仕掛けた人たちはどこかで落とし前をつけてほしい。たとえばWEBで、対決の構図をきちんと詳細解説してはどうか。いま、トーハクと東美が「連携ガイド めぐる美術~黒田清輝と吉田博~」という取り組みをしている。たしかに画期的だけれども、音声の中身はいたって平凡、表面的なものにとどまっている。ドラマを求めるファンには届いていない。

吉田博に関した展覧会を言うなら、単独展ではないけれど、2003年に開かれた『もうひとつの明治美術―明治美術会から太平洋画会へ―』展のほうが「慧眼」と言うに値するのではないか。もう一度開いてほしい展覧会である。(2021-03-12)

(8)ニコ美「吉田博展」 強いられる会話

もう1か月ほど前のことになるが、ニコニコ美術館というのをWebで初めて見た。あの画面に文字が走るのが好きになれないのでずっと敬遠していたのだが、「没後70年吉田博展」をやるというので思い切って長時間視聴した。意外に面白かった。これが新しいタイプの美術鑑賞か。エスカレーターに乗って移動するシーンに妙なリアルさがあって、終始軽い調子で楽しめた。

でも、すこしだけ苦言を書いてみたい。

2時間10分、永青文庫副館長で美術ライターの橋本麻里さんという人が進行役で、ゲスト解説は東美の学芸員、小林明子さん、陰にカメラマンとディレクターらしい男性がいる。しゃべる分量は、橋本、ディレクター、小林の順。タブレットで画面に出てくる視聴者反応を紹介しながら展開していく。視聴者との一体感を狙い、コストを抑えた上手い手法だと思う。カメラは1台だが、ブレはうまく抑えられていて、それほど見苦しくはない。ピンボケもたまにはあるがピント合わせがかえってリアルなのである。

8割がた好印象だったけれども、後半で京都仁和寺の木版《御室》を紹介しているときに、気になるシーンがあった。

橋本さんが「……ニコ美の民という感じですね」(タブレット画面を見て)「人の大きさおかしくない?というコメントもありますけど」と水を向けると、ディレクターが「そうかな」「でかいですよね」と応じる。そして学芸員の小林さんが絞り出すようにこう解説する。

「やっぱり人物には力を入れていない、……かもしれないですね」「あのう、さっきの顔、表情とかも点点みたい感じで表されているんで、あんまりそこは重視していないですね」「なんかそういう風景を描く画家って、あとターナーって全然時代が違いますけど、ターナーもすごく人物を雑に描いてるんだという印象があって、なんかちょっと通じるものを感じます」「自然とかそういうものを一番優先してて、人物ってちょっととかは書いておけばよい、大気をとらえる感覚とか、共通するものがある。風景を描く画家あるあるという感じかもしれないですね」

これを受けて橋本さんが「小林さんやっとエンジンがかかって来た感じですね」「忌憚のないコメントが」とコメントして笑いをとる。

小林さんが嬉しそうなそれでいて言い過ぎたかなというような複雑な表情をしていたように見えた。

この流れは少々無理があると思う。一視聴者の感想に反応して、人の描き方が「でかい」といい、学芸員が「人物に力を入れていない」と解説する。そして視聴者のウケを意識するかのように「エンジンがかかってきた」と囃し立てる。まるで漫才ではないか。この場面は学芸員に同情する。無理してコメントせずに黙していればよいものを、ついサービス精神で「雑に描いている」とおよそ専門家らしくない言葉を口にしてしまった。3人とも笑いをとろうとしすぎなのだ。

全体を通して、聞き手の2人が実はすでに吉田博の情報をほぼ知っていて、それを学芸員から聞き出そうとしているのがありありだった。予定調和を崩すのがこの番組の良さなのだろうが、崩そう崩そうとしているのがまた見え透いていて、ちょっとがっかりした。言い換えるなら、会話を弾ませようとしているのが嫌味になっているのだ。美術館で鑑賞しているとき、それほど会話はしないものである。美術館という非日常空間はそれが自然なのだ。このニコ美では、とにかく会話しなければ視聴者に飽きられてしまうというおそれのようなものがあって、どうしても無駄口が多くなる。

さて、学芸員にお願いしておきたいのは《御室》である。ほんとうにこの作品において、人物の遠近感に狂いを生じているのかどうか、じっくりみて冷静に検証してみてほしい。

しかしまあ、気になる点はあったけれども、ニコニコ美術館については「いいね」を押したいと思う。いつかまた見させていただきたい。(2021-03-14)