(8) コラホイへの憧れか

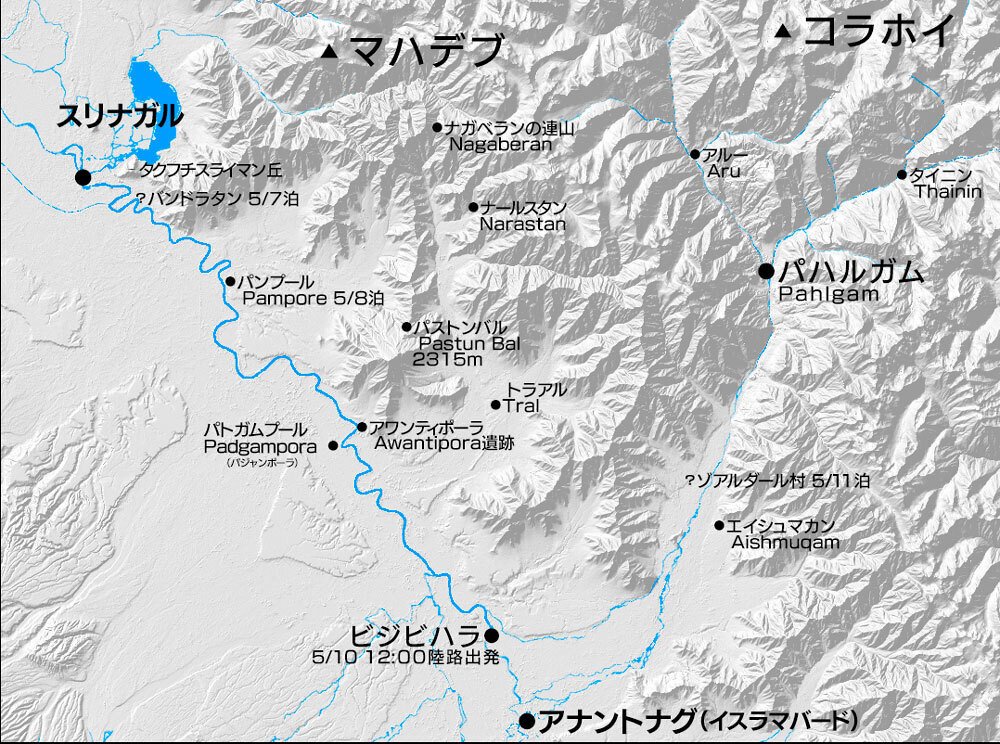

パハルガムは東リダル川と西リダル川が合流する盆地にある。標高2145メートル。東の谷を行けばチャンダンワリを経てシシュナーグそして聖地アマルナート洞窟、西の谷を進めばアルー村を経てコラホイそしてシンド谷へ抜ける道もある。

石崎光瑤が旅した1917年(大正6年)5月、当時はここからタニンまで、ポニーが使えない山道となった。道そのものが険しかったからか、それとも雪道だったからか。ポニーの代わりに25人のポーターが必要だった。丸一日かけて20人を集め、一行は30人という大所帯となった。

夏も雪降るこの山脈を横断して、一万八千呎のコラホイを越してシンドバアレイに降るべきこの旅行を雷鳴風雪の激しいこの早い季節において試むるには、スリナガルより連れた十人にいま両村より得た苦力を合してなった三十人の苦力団は、決して、さほど贅沢なものではなかった。集まった苦力はいずれも雪峰を攀ずるにふさわしい獰猛な相貌と頑丈な体格を備えていた。そろった猛夫が一斉に力杖を鳴らして立ったありさまは見るからに愉快な一行であった。

注目したいのは「一万八千呎のコラホイを越してシンドバアレイに降るべきこの旅行」という記述だ。計画では「天気がよければ」という条件付きだったが、ここではコラホイを越してシンド谷に向かう意思の強さというか憧れのようなものが感じられる。

Pahalgam Valley in the morning

1917 photo by ISHIZAKI Koyo.

『印度行記』56ページ

画面中央右寄り、奥で左手をあげている帽子の人物が光瑤か。

色硝子板作品 富山県[立山博物館]編『石崎光瑤』から転載

少なくとも光瑤とみられる人物の服の色は違う

5月13日午前10時半、タニンに向けて出発した。距離は約13キロメートル、標高差700m弱である。比較的余裕がある行程だ。

今日よりぞ山に入る日よ。天候はわれらを迎うるにいかなる色を生むであろうか。さるにても曇りかてなる雲の往来よ。

自分の今はもう梓弓の絃を離れた矢のようなものであった。天候の不安には災いされながら、もう刹那刹那の旅の面白さに、その不安が自分の喜びを全部閉ざすことはできなかった。

「梓弓の絃を離れた矢」という形容に、光瑤の心情が表れている。東リダル川を眼下にして一気に標高をあげていく。

右手に杉の大森林を見下ろしつつ、十一時頃ここからコラホイに入ると云ふ谷を左手に見た。その前衛とも見る山々はふっくりと雪を被って少しの樹木も見えなかった。

現在の地図でみると、パハルガムから約2キロ進んだネクサバトゥンNexabatun(標高2340m)という集落のあたりの記述とみられる。ネクサバトゥンから北北東に向かう谷が、アトナルAth Narという谷で、光瑤の計画に出てくる地名「アトナルラ」または「エートナーラ」とみられる。

アトナルAth Nar の支谷を登りつめるとコラパトナール峠(Korapatner Pass) で標高は3550mである。これを越えるとナフラン谷で、コラホイへのルートにあたる。

「コラホイに入るハルバコハンロードがここから通ずる」。アトナル方面の丘を指して、ポーターは言った。

ハルバコハンは、現在のハルバグワンHarbagwanで、コラホイの北東にある草原や湖や雪峰の一帯を指す。通常はパハルガムから西リダル川のアルー村を経由してナフラン谷に入り、ハリ峠を越え、ハルナグ湖を通ってハルバグワンに達する。この1917年時点では、このルートとは別に、アトナル谷からコラパトナール峠を越してハルバグワン方面に向かう近道があったとみられる。[1]

コラホイに登りたい光瑤に対して、ポーターがこの道を口にしたのである。

光瑤が見た「ふっくりした雪の丘」「なだらかな雪の丘」を、ポーターたちはコラホイへ通じると言ったわけだが、深読みすると、実は別の含意があったようにも推定できる。それは「いつもはそれほど雪がないところなのに雪がある」という意味である。目的地のシシュナーグ宿営地も同じくらいの標高であり、この先、雪に見舞われるぞ、と示唆していたのかもしれない。山に暮らす人々は、山の容貌をみて予測する力をもっている。

光瑤一行はアトナルからコラホイ方面に行く計画だった

東リダル川のアトナル支谷を越して、次の支谷にあるのがフラスランFhraslun(2565m)という村だった。シシュナーグに向かうルートの最後の村であり、ポーターのなかにはこの村から来ている者もいた。フラスランを11時半に通過した。

そして正午、川を隔てて滝が見えるところに来た。大きな石に腰を下して昼食をとった。

その滝を写生している最中、印象に残る出会いがあった。新聞連載では省いたこの出会いを、『印度行記』では400字余りを費やして書き込んでいる。それはこんなシーンである。

馬にまたがったインドの紳士が2、3人の従者を連れて下りてきた。今朝早くパハルガムから入り付近をまわって戻って来たという。40歳か50歳くらいだろうか。馬から降りてわざわざ光瑤のスケッチを見に来た。

この紳士との会話を再現してみよう。

紳士「どちらの国のかたですか?」

光瑤「日本です」

紳士「日本ですか。私も以前、行きましたよ。日光とか箱根とかね」

光瑤「そうですか」

紳士「ほー、滝を描いているんですか、自分もさっきカメラに収めましたよ」

光瑤「写真を撮られるんですか、私もです」

紳士「どこまで行くんですか?」

光瑤「シシャナーグからパンツタイレン、アンバラナートへ行って、高い峰を越してシンドバレーに行く計画なんですけども、天気がね」

紳士「ちょっと早い季節に来てしまったね。雷雨もあるし、この先は雪が多くて無理じゃないかなあ」

光瑤「行けるところまで行きますよ」

紳士「怖くはないですか」

光瑤「怖い? ってそんな感じはないですよ」

紳士「遭難しないようにね、気を付けて。サーバントはいい男ですか」

光瑤「ええ、非常にいい人です」

30人のポーターに囲まれて単身で山に入る異邦人の安全を、その紳士は親身に気遣ってくれたようだ。

◇

写生を終えて先に進んだ。午後2時半、右に大きな雪渓が見えた。霧の奥に峻峰が「蛍石のように青白く」のぞいていた。

その山は、トラムカザン峰Tramkazan Peak(4594m)か、またはドダル氷河Dodal Glacierの奥に位置する4712m峰あたりが見えたものか。

東リダル川の谷は5月中旬、まだ冬と春が交錯していた。

地勢の故か雪の巷が一変してキルミッチューのむせるように咲き匂う間を行く。岩の間には、桜草をはじめいろいろの花が咲く。エンレイ草の珍しいのを採ったのもこの間であった。紅白のキルミッチューの茂りの間を縫いながら、巨岩の上を伝いつつ折には藍浄の水の廻らう深潭のほとりをも通った。

Open-air camps at Tanin

背後の山には新雪があるようにも見える

午後3時、小高く平たんな場所に出た。スギ林の中をザクザクと雪を踏んで下ると、そこが宿営地だった。渓流の傍らに石室などがあった。

タニンは標高2835m、広さ200メートル四方ほどの広さの平地だ。北はアスタンマルグから、東はシシャナーグからの流れが合流して東リダル川となる。かつてはタニン川という言い方もしたようである。アスタンマルグの奥にはコンナグKonNagという湖もある。

Razdam Peak looking up from the Thainin campsite

1917 photo by ISHIZAKI Koyo.

ここでライズダン峰(ラズダム;Razdam)を撮影し、写生もしている。写真のほうは雲がかかり分かりにくい。写生画巻8-8を見ると、光瑤が見たのはラズダムの本峰(4678m)ではなく、2キロメートル離れた南東稜の4380mのピークのようである。

写生画巻8-8 着彩 280mm×394mm

富山県[立山博物館]『石崎光瑤の山』(2000年)から転載

タニンで撮影された2枚の写真はいずれも彩色硝子板(カラー写真)がなく白黒のみである。ラズダムの写真には雪が映っているが、宿営地の地表には雪がない。

この宿営地で光瑤は、自分たちの食料となる青く澄んだ目の羊を屠殺することの承諾を求められ、感傷に浸ったすえに結局承諾したという逸話をやや長文で書き残している。が、ここでは省略する。

◇

「ヒグマとアイベックスがいるぞ」

夕方、ポーターたちがざわついた。

「写真に撮ったらどうですか」

山に詳しいアッサドにしてもよほど珍しいのか、しきりに言った。

「遠くて駄目だ」

「あのラズダムの山さえ写るのに」

アッサドは、カメラに望遠レンズというものがなく、望遠鏡で見えるようには写らないことを理解できないようだ。

雲間から夕日が漏れてラズダムの岩稜を照らしたが、それも夕靄に消えた。天気が気掛かりだ。

スリナガルからこのタニンまで6日間、ほぼ予定通りきた。あすからはいよいよ標高10000フィート(3048m)を超えて本格的な登山に入る。この夜、一行はまた高山病の頭痛に悩まされた。

光瑤の心中を察するに、期待と不安が入り混じっていたろう。

◇

[1]「カシミールの旅」『朝日新聞』(1917年8月)では「アトナルラ」、『印度行記』(1919年2月)では「エートナーラ」と表記に揺らぎがある。「カシミールの旅」の記述は問題ないが、『印度行記』ではフラスランの村を過ぎて「エートナーラ」を見たと書いていて、これは光瑤の勘違いである可能性が高い。

英国人登山家のアーネスト・F・ネーヴらが1901年コラホイに挑んだ際、この峠道をたどったようである。地名は出ていないが、パハルガムからアルーを経由せずに北上し、3000フィート(約900m)登って1000フィート下って、Armiung stream(アルミウム川)に達した旨の記事がある。アーネスト・F・ネーヴ「An attempt to Kolahoi」『The Alpine Journal』157号(1902年8月)185ページ。