【プラハのドイツ語文学 読書ノート】マックス・ブロート『実験』

マックス・ブロート『実験』

フランツ・カフカが好きな人ならば、マックス・ブロートの名は一度は聞いたことがあるだろう。カフカの親友だった彼は、肺病を患っていたカフカから手書き原稿を預かっていた。カフカの死後、ボヘミアがナチスによって占領されると、ブロートはカフカの原稿を携えてイスラエルへ亡命し、「原稿は死後焼却処分するように」というカフカの遺言にもかかわらず、カフカの遺稿を次々に刊行してゆく。

以上のような話は、熱心なカフカ文学の読者の間では広く知られている。しかしブロートは「カフカの親友」である前に、20世紀前半のドイツ語圏における売れっ子作家であった。ここでは、「カフカの親友」としてのブロートではなく、一作家としてのブロートを詳しく紹介してゆく。

マックス・ブロートMax Brod (1884-1968)

マックス・ブロートは1884年、プラハのユダヤ系ブルジョアジー家庭に生まれた。音楽好きの両親の影響で子どものころからピアノを習っていたブロートは、作曲家、ピアニストとしても才能を発揮している。プラハのギムナジウムを卒業後、カール・フェルディナント大学(現在のプラハ・カレル大学)に進学し、1902年に、ドイツ人学生向けの読書・談話ホールでショーペンハウアーに関する発表をしたのをきっかけにカフカと親しくなる。1907年には法学で博士号を取得。当初は公務員として働いていたが、徐々にプラーガー・ターグブラット Prager Tagblattで文化記事を編集するようになる。在学中から文学作品を出版していたブロートは、1908年に出版された『ノルネピッゲの城 Schloss Nornepygge』で表現主義の代表と見做されるようになる。1913年にはユダヤ系ドイツ人の翻訳家エルサ・タウスィヒと結婚する。

第一次世界大戦前のブロートは、既にシオニストとして活発に活動を始めていた。また、チェコ人の芸術家との交流も盛んで、モラヴィアの作曲家レオシュ・ヤナーチェクLeoš Janáček をプロモーションしたり、作家ヤロスラフ・ハシェクJaroslav Hašek の『兵士シュヴェイクの冒険Osudy dobrého vojáka Švejka za světvé války』(直訳は『世界大戦における善良な兵士シュヴェイクの運命』)を初め多くのチェコ文学をドイツ語に翻訳した。

第一次世界大戦でオーストリア・ハプスブルク帝国が崩壊した後は、主に批評家・作家として活躍した。ブロートは当時ベストセラー作家だったが、ナチスが政権を取った隣国ドイツでは禁書となっていた。「プラーガー・ターグブラット」の編集者だったブロートは、ドイツからの亡命作家の支援も行っていたが、1939年3月15日、ナチス・ドイツがプラハを占領する間際に、妻と作家フェリックス・ヴェルチュと共にパレスチナへ亡命する。第二次世界大戦終了後もテル・アヴィヴに残り、1968年に亡くなるまで同地で作家および国立劇場ハビマーのドラマトゥルクとして活動を続けた。

『実験 Experimente』(1907)あらすじ

『実験』は4つの物語からなる短編小説集である。

「ブルジョアジーの愛」

イグラウIglau(チェコ語ではイフラヴァIhlava)からプラハにやって来た農家の息子プレムシャイアーは、プラハで知り合った娘ロジーとの関係に全く進展がないことに悩んで、遠縁にあたる作家のカルスに相談を持ち掛けた。プレムシャイアーはこの都市の文化を改革したいと息巻くが、カルスによると、都会の「ブルジョアジーの恋愛」は、田舎での恋愛とは違うらしい。

その夜開かれたパーティーで、プレムシャイアーは様々な娘にアプローチするが、いずれの娘もプレムシャイアーがロジーの相手だと知っているため彼を相手にしない。仕方なくプレムシャイアーはロジーと話を始める。こうして二人は何度もデートを重ねる。そうするうちにプレムシャイアーは、相手に手を触れずとも、相手の仕草や言葉遣いを観察することで、独特な気分の高まりが生じることを理解する。彼にはライバルも現れるが、ロジーの親友シナの死を期に、プレムシャイアーはロジーに触れることができるようになる。ロジーの家で開かれるお茶会に誘われたプレイシャイアーに、カルスの従兄弟のゴルドナーは気をつけるよう忠告する。実はちょうど1年前、ロジーとゴルドナーはちょうど今のロジーとプレムシャイアーと同じような関係にあったのだ。

ロジーの家でのお茶会でプレムシャイアーはとうとう彼女にキスをする。翌朝、彼が寝ているところにカルスとゴルトナーが、女の子とのピクニックに誘いにやってくる。二日酔いのプレムシャイアーは「ロジーとの関係は終わった」と言って布団に潜り込む。彼の部屋には都会で買ったお洒落用品で散らかっている。部屋を後にしたカルスとゴルトナーは、「非文化」から来たプレイシャウアーも「超文化」に染まってしまったと考える。しかしカルスは、「この世には実際は「非文化」と「超文化」しかないのだ。我々が「文化」と呼ぶものはその境目にしかなく、手に入れたと思った瞬間に失われてしまうのだ」と結論づける。

「カリナ島」

カルスはマッテオが最近買った別荘に招かれ、テラスに座って谷底に広がる街を眺めながら、自分たちは街で大した喜びもなく生きているが、この生活を捨てて自分の人生で実験をする自由もあるはずだと語る。これに対してマッテオは、人生の実験についてひとつ思い当たる話があると言い、屋内の応接室のひとつにカルスを案内する。

マッテオはかつて、南太平洋を横断して南アメリカ大陸へ向かう船の上でクレアという運命の女性に知り合った。全体が青く染まったように見えるカリナ島が近づいてくると、二人は毎日甲板から島を眺めるようになった。ある時カリナ島に船が寄せられることになったので、二人は島に降り立った。島を歩いていると、二人はそこにヨーロッパから来た男が一人で暮らしているのを発見する。男はクレアを見るやフランス語で話しかけ、マッテオに気付くこともなく彼女を家に連れて行ってしまった。マッテオは臆病ゆえに彼女を放って船に帰ってしまった。しかし、翌朝起きると彼女は甲板にいた。なんと昨日の男は彼女の叔父なのだという。二人は再びカリナ島に降り立ち、クレアの叔父のもとへ向かった。

クレアによると、パリの億万長者である叔父は、ある時、病弱な息子リロンと南の島で暮らすことにした。しかし、彼が息子に、仲良くなった現地の子どもシボロとの付き合いをやめるよう言おうとしたまさにその日に、息子は意識を失ってしまう。シボロは、リロンはこれから3年間眠り続けると言い、リロンが起きるころに帰ってくると告げて旅立った。

二人が叔父の家を訪ねると、リロンは眠り続けていた。と、そこにシボロがやって来た。リロンを診療したシボロに向かって、叔父が怒りの余りピストルを向けたその時、地震が起こって火山が噴火した。

シボロ曰く、リロンは心身ともにあまりにも弱々しく、残された寿命も短かったので、いっそ3年間の眠りにつかせて、その分ほとんどの人が経験できないほど力漲るひと時を経験して死ぬよう魔法をかけたのだった。リロンはそんなシボロの説明も聞かずにクレアをベッドに連れ込んだ。その間にも火山活動は激しくなっていった。シボロの指示に従って、みんなは避難を始める。しかし、有頂天のリロンだけは火山から流れ出た溶岩に飲み込まれてしまった。残りの人々は、シボロも含めて船に乗り込み、船はすぐに島を離れた。

マッテオは、シボロがリロンにしたことは実験だと言えるが、その結果リロンは哀れな死を遂げた一方で、自分自身は運命のお陰でクレアへの愛から覚め、彼女と不幸な恋愛をせずに済んだ、リロンは自分以外の人々の人生の犠牲になったのだ、と話を結ぶ。カルスはマッテオに反論したい気もしたが、話しかけられるような雰囲気ではなかったので、静かにその場を立ち去った。

「経歴詐称犯 現代芸術のブルレスケ」

バルト海沿岸の「平和コミュニティ」の人々は、マイアー教授夫人が開く音楽サロンに参加していた。「平和コミュニティ」は身分の高い人々で構成されており、排他的だった。しかし、マイアー教授夫人の音楽サロンに見知らぬ夫妻がやって来る。夫はピアノでワーグナーの『パルツィファル』に出てくる「鐘のコーラス」を弾き始めた。客たちは白けて帰ろうとしたが、夫が続けてショパンの『葬送曲』を弾き始めると、面白がって思わず席に戻った。夫は自分が作曲家のフーゴー・フォン・グラニッヒハウゼンであると自己紹介し、妻デイジーと共に、最近ベルリン・オペラで上演された自分の曲を自ら伴奏しながら歌い始める。

拍手を受けながら「これぞ現代芸術です」と言うグラニッヒハウゼンに、ヘーゲンベルク夫人は、自分たちが現代芸術からは距離を取っていると告げる。するとグラニッヒハウゼンは自分たちは現代芸術に全てを捧げており、最初は現代芸術に理解を示さなかったイギリスのサマーセット伯も自分たちを理解するようになったと語る。彼の妻デイジーはイギリス貴族出身であるため、夫妻はイギリス貴族とも親交があるらしい。この音楽サロンに参加していた若きオーストリア人カルスは、グラニッヒハウゼンの話を聞きながら、違和感を感じる。

サロンの後の夕食会では、病院の慈善イベントでの出し物について話し合いが行われた。グラニッヒハウゼンは既にペンネームで著作を出版した作家でもあるらしく、自分の作品を上演することを提案する。

そうこうするうちに、女性が男装して仮面舞踏会をすることになった。その際デイジーはこっそり、カルスが自分たちの正体を知っているようだと夫に耳打ちする。そこでグラニッヒハウゼンはマイアー夫人に、カルスの仕草に、ロンドンのイーストエンドの若者の仕草を見て取れると言い、カルスに気を付けるよう忠告する。

数日のうちにグラニッヒハウゼンはコミュニティの中心的存在となり、みんなが現代芸術を愛好するようになった。病院での慈善イベントでは非道徳的な現代演劇が上演された。道徳に対する芸術の勝利を主張するグラニッヒハウゼン夫妻に参加者全員が賛同し、牧師たちは逃げるようにその場を立ち去った。

これを見たカルスはグラニッヒハウゼン夫妻を個人的に批判する。グラニッヒハウゼンがカルスに「なぜみんなの前で批判しないのか」と尋ねると、カルスは、このところみんなが自分を不審がって、自分の話に耳を貸そうとしなくなったと告げる。それを聞いたグラニッヒハウゼンは、カルスが経歴を詐称しているとみんなに信じ込ませたのは自分だと告白し、みんなが自分を信じ切っている今のうちに、このコミュニティを去ろうと言う。「世界は騙されたがっているのだ」と主張するグラニッヒハウゼンの意見に、カルスは納得できない。

グラニッヒハウゼン夫妻がバルト海沿岸を立ち去った後、「平和コミュニティ」の人々は、ヨーロッパ各地にあるグラニッヒハウゼン夫妻の家に手紙を送ったが、全て宛先不明で返ってくる。みんなは、グラニッヒハウゼンが自分の故郷だと称していたウィーン出身のカルスを揶揄して、経歴を詐称しているのだろうと言い募る。これに対してカルスは、ドイツ語圏におけるウィーン文化の優越性を語ったうえで、自ら美を創り出したり感じ取ったりできない野蛮人でも、物語の登場人物となることで、愛おしい世界の一部になることができるのだと静かに語る。

何も持たざる者の街

カルスは春に父を亡くした。父の商売の経営はうまく行っておらず、遺産もほとんどなかった。カルスは周囲の人々に、父の友人であったマッテオか、従兄弟のゴルドナーを訪ねて仕事を斡旋してもらうよう言われたが、父の葬式に来なかった彼らを頼る気にはなれなかった。

カルスを救ったのは発明家のジェリーボーンだった。大学で工学を学んだカルスは、ジェリーボーンが考え出したアイデアを製図する仕事を引き受け、彼の立派な家に住み込みで働くようになった。ジェリーボーンがバカンスで家を留守にしている間、一階の店ではルーシェナという娘が働き始め、カルスとルーシェナは恋仲になる。

ある日曜日二人は、金持ちは皆バカンスに出かけているので、真夏の街には持たざる者しかいないなどと話しながら街を散歩していた。丘を登っていくと、エレベーター付きの塔が現れた。しかしエレベーターは停まっており、その傍に施された螺旋階段は七百段はありそうだった。カルスは、不満を爆発させるルーシェナをなだめる。こうしてこのエレベーターは、二人の間では、持たざる者の街のシンボルとなった。

二人は日に日に仲を深めていった。ある日ルーシェナは、ジェリーボーンの息子と恋仲にあることをカルスに打ち明ける。しかし、実はカルスはそれを知った上で彼女と付き合っていたのだった。

夏が終わりに近づき、金持ちたちは街に帰ってくる。ジェリーボーンもバカンスを終えて家に戻って来た。彼はカルスが完成させた仕事に満足し、明日一階の店で謝礼としてを受け取るよう言った。カルスが仕事終わりに一階で待っていると、ルーシェナがやって来て、ジェリーボーンの息子は明日帰ってくると告げた。

二人は街に出かけた。別れを拒むルーシェナに、カルスは、金も地位もない自分がルーシェナの将来を邪魔することはできないと言う。秋からある企業の倉庫の梱包係として働くつもりでいる彼は、自分はどんどん落ちぶれてゆくと語る。そうこうするうちに二人はエレベーターの前に辿り着いた。エレベーターは前日から稼働を始めていた。カルスはルーシェナに、世の流れに逆らうのは、降りていくエレベーターを止めようと螺旋階段から身を乗り出すのが馬鹿げて無意味であるの同じように、また、それで誰かが落下したとしてもエレベーターが動きを止めないのと同じように、無意味なことなのだと諭す。カルスには世の中に抗って戦う気はなかった。こうして二人は別々の道を進むことになる。

翌日カルスが一階の店に謝礼を受け取りに行くと、ジェリーボーンの息子が、ルーシェナが、下降するエレベーターに引っ張られて螺旋階段から落下し、死んだと告げる。こうしてカルスは、ルーシェナへの思いを胸に留めたまま倉庫の梱包係として働くはじめることになるのだった。

感想

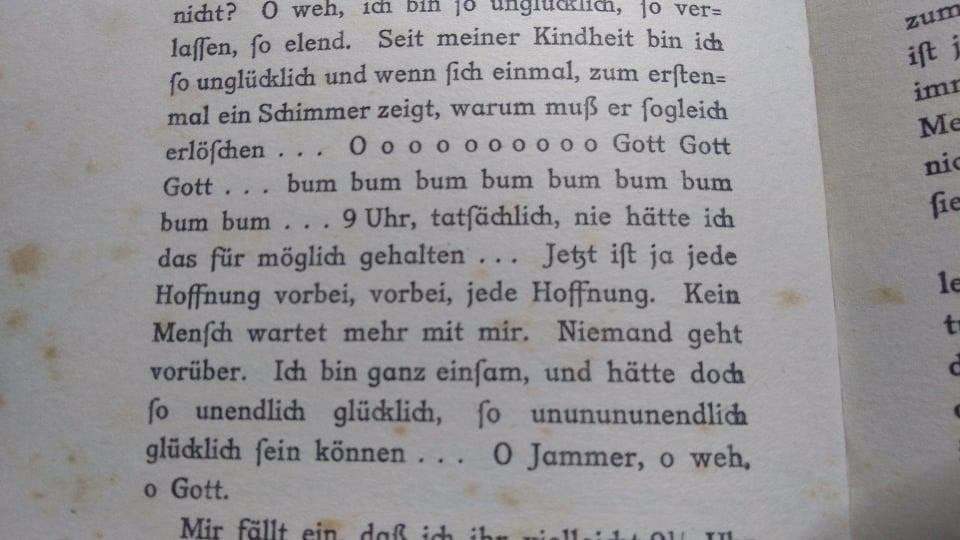

ブロートの作品、特に初期の作品は、文章が驚くほど平易で展開も分かりやすい。というか、物によっては本当に売れっ子作家だったのか疑わしくなるような文章も現れる。例えば以下は『チェコ人の女中 Ein tschechische Dienstmädchen』(1909) の一部。主人公が片思いの女の子と待ち合わせをしたのに、いつまで経っても女の子が現れなくて待ちぼうけを食らうシーンだ。

……おぉぉぉぉぉぉぉぉぉ神よ神よ神よ……ボンボンボンボンボンボンボンボンボン……九時だ、本当に、これが現実だなんて全く考えられない……もはやあらゆる希望が失われた、あらゆる希望が。僕以外誰も、もう誰かを待っていない。誰も通り過ぎない。僕は酷く孤独だ、この上なく幸せで、この上なーーーーく幸せであったかもしれないのに……おぉ嘆きよ、おぉ苦しい、おぉ神よ。

これを初めて読んだ時は本当にびっくりして、読みながら「ラノベか!」とツッコミを入れた。もしかしたらブロートの初期の作品は今日のライトノベルに近かったのかもしれない。30代くらいになってから書かれた「ティコ・ブラーエの神への道 Tycho Brahes Weg zu Gott」(1916) とかはもっと深みがあるとは思うけれど。

『実験』も文章の平易さ、展開の分かりやすさという点では『チェコ人の女中』と大きく変わらないが、『チェコ人の女中』よりはひねりが効いている。ウィーン出身で、おそらくプラハに住んでいると思われる若き作家カルスを中心に、当時のドイツ語圏のブルジョアジーの生活が描かれた、非常に都会的な物語群だ。

ただし『実験』は、全体的に人生に対する諦念に貫かれている。このタンお篇集を発表した時ブロートは22歳。裕福な家庭に生まれ育ち、学生にして作家デビューも果たしているという順風満帆な人生を送っているのだから、もう少し人生に希望を抱いていてもよさそうなものだが、当時彼を取り巻いていた社会はそれを許さなかったのだろう。作者と同じく出自の良いカルスが、最終的に倉庫の梱包係へと没落してしまうという結末には、彼が当時抱いていた不安が反映されているように見える。これまでの記事で繰り返し書いてきたが、当時のボヘミアでは、チェコ人が社会的・経済的に成長していく一方で、ドイツ人の暮らし向きは傾き始めていた。そういった時代の空気を、若きブロートは敏感に感じ取っており、また、当時のドイツ人も、この作品全体に漂う諦めの気持ちに強い共感を抱いたのだろう。

個人的には、ブロート自身が属していると思われる「現代芸術」というテーマを真っ向から扱った「経歴詐称犯」が全四作の中で一番気に入った。当時のブルジョアジーの芸術に対する心変わりの速さを描きながら、彼らの単純さや俗物性を皮肉りつつ、カルスのキャラクターを通して、当時のオーストリアのブルジョアジーの保守性をも揶揄してもいる。出自不明でボヘミアン的生活をしている真の「経歴詐称犯」グラニッヒハウゼン夫妻の存在も非常に面白く魅力的である。まさにこのつかみどころのなさこそが、ブロートにとっての「現代芸術」だったということだろうか? 何より物語の最後に現れる「ただサロンの流行に流されるだけのブルジョアジーも、物語の登場人物となれば、芸術の一部となるのだ」というようなカルスのセリフが、物語にメタ的な視点を挿入している点は特筆に値する。当時の文学においてはかなり新鮮だったのではないだろうか? この作品こそがまさに「現代芸術」だと言えるかもしれない。

また、「持たざる者たちの街」も、当時の人間と機械の関係を考えるうえで興味深い。主人公を雇うジェリーボーンは発明家で「ヨーロッパのエジソン」と称されているし、作品全体で重要な役割を果たしている展望台のエレベーター(おそらく1891年にチェコ民族主導の記念博覧会が開催されたときに立てられたペトシーンの丘の展望台だと考えられる)は、当時最新の技術だったと思われる。この作品では、当時の科学技術の進歩を象徴するような存在が重要なポジションを占めているのだ。特にエレベーターは、「持たざる者」には乗ることのできない「持てる者」のための機械として象徴的に表されている。この点には科学技術に対するブロートの猜疑心が見て取れるかもしれない。現代のわれわれが、AIに仕事を奪われるのではないかと不安に思うのと少し似ているような気がする。

しかもこの作品では、エレベーターは「上昇するもの」としてではなく「下降するもの」として印象付けられている。そこには、カルス自身の社会階層の降下が投影されているのは明らかだ。そして、降下するエレベーター(カルス)を止めようとした「持たざる者」たるルーシェナは、「持てる者」に仕えるエレベーターによって地面に振り落とされて死ぬ。機械化によって生じた行き過ぎた資本主義や、それが孕む暴力性が巧みに暗示されていると言える。

ブロートの『実験』は、さらっと読める軽い読み物である割に、なかなか示唆に富む作品だった。ちょっと単純すぎる部分もあるので翻訳・紹介するまでの価値があるかはちょっと分からないけれど……。