新曲リリースで動き出した、Spotifyに託す個人音楽家の海外挑戦。

「世界に行きたい。」

そんな言葉をJASRACシンポジウムを皮切りに、各方面の方に会うたびにただひたすらその言葉を唱え続けている2019年。継続は力なり。とはよく言ったものですが、本当にそうなのかもしれない。と最近思える出来事が。

3ヶ月連続シングル、全てがプレイリストイン。

2019年4月11日(木)、僕の今年3作目「Memento」をリリースしました。Spotifyでぜひ聴いてください。

2月の「Poem, Poetry Or Not」、3月の「Blue」と打って変わって、起伏が非常に激しく妖艶な「2019年のサイケデリック」。CM音楽業界の巨匠作曲家・内山肇さん、同じくCM音楽業界で長年活躍なさり、僕の楽曲のミキシングでもお馴染みの鎌田岳彦さんのお2人と、「連名での」リリース。

※この作品のセルフライナーノーツは改めて書きます。この曲の本気さを伝えるには一回の記事では足りません 笑

肇さんのホームページを是非ご覧ください。作品数をあえて絞りに絞っているのが巨匠の余裕。みなさんが見たことある作品、1つはあるんじゃないかと思います。Amazon PrimeのCMは世界的なブームにもなりましたね。

そして!リリース直後からSpotify公式のプレイリストに入りました。

日本国内の新着注目トラックを集めた「J-Tracks: Brand New」。以前、kolmeさんの「Hello No Buddy - Kotaro Saito remix」も入っていました。ご覧の通り、国内のメジャーアーティストの皆さんの「歌もの」がひしめく中、摩訶不思議なインストゥルメンタル(歌なし)の「Memento」 。Spotifyのみなさん、毎回本当に有難うございます。

2019年にリリースした全ての楽曲が、Spotify公式プレイリストに取り上げていただけています。僕の月間のリスナー数も、ついに5万人を超え出しました。5万人は、数的な意味だけでいえば僕にとっては1つの節目です。

毎月、様々な角度に本気の楽曲を作ってリリースし続けることは確かに大変だけれど、僕は「自分が好きな人と、僕たちが好きだと思える曲しか作らないし、リリースしない。」と決めているので、そんな曲たちが世の中に広がっていく姿を毎月見られることは純粋にとっても嬉しいです。

少数精鋭のメンバーで常に曲を書いて録って仕上げているので、参加してくださっているメンバーの皆さん全員と密にコミュニケーションが取れているから、尚更音楽が拡がりを見せていることが幸せでなりません。

ついに、最多試聴都市が海外に。

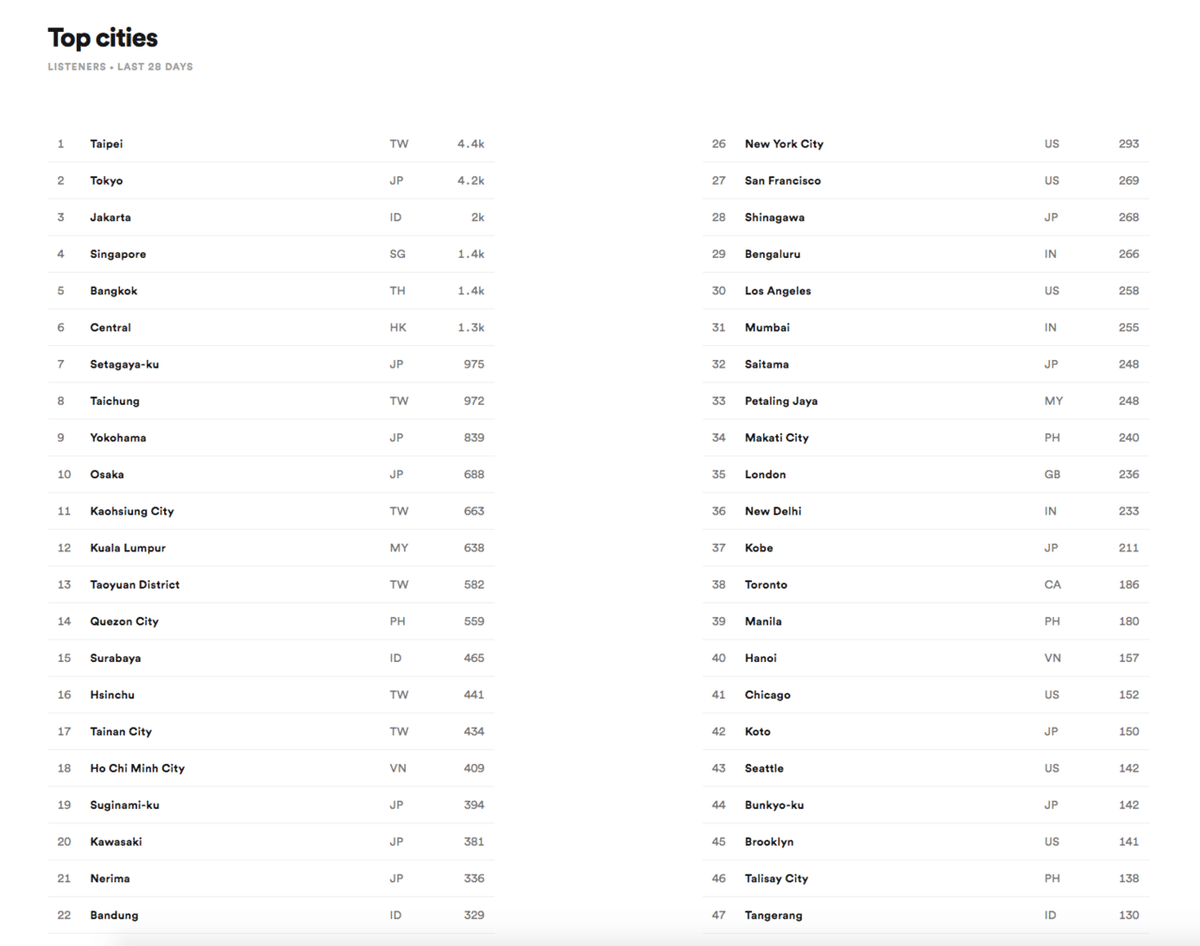

僕のSpotify for Artsitsのデータが指し示す現在。都市別で見たら、台北が東京を抜きました!(東京はシステム上の構造なのか世田谷、杉並、練馬などを足しあげるとまだ東京の方が多いですが。)正直、とても驚いています。

このデータを見ると、以前と比較して大きく変化しているところが3点。

①Spotifyのアルゴリズムプレイリストがより活きてきた。

②男女構成比率がSpotify由来の割合に近づきつつある。

③年齢構成も、若者が増えだし、理想的な伸び方に変化。

これまでの公式プレイリスト(Editorial Playlist)が多くを占めていた時期から、AIの発達や公式プレイリスト自体のパーソナライズ機能(詳細)によって、明らかに海外でも僕の作品を聴いてもらえるようになりました。リスナーの構成もSpotify元来の年齢構成に限りなく近づいていて、「楽曲そのものの試聴環境のメジャー化」が進みだしたと、前向きに捉えています。

海外相手に、個人が出来ること、出来ないこと。

これまでと、明らかに違う流れなのは間違いなく、聴かれ方も、聴かれている数も、今までとは比べ物にならない水準。自分の手の届かない高さの波の中で僕の作品が動き出している、そんな実感があります。

個人で音楽活動をしている僕にとって、海外を目指す!と漠然と言ってもその規模とマーケットそのものの大きさを見渡し出したら、何をしていいのか全くわからなくなりがち。そんな時は、自分の立場を見つめ直します。

Kotaro Saitoとは?

・コンテンツホルダーである。

・音楽制作(作編曲、レコーディング、仕上げ)が得意。

・楽曲制作のための、盤石なチームに恵まれている。

・広告業界出身であり、マーケティングの基礎知識はある。

・文章を書くことは好きだし、多分苦手でもない。

・やりたいことに、全く物怖じしない。

これを踏まえると、僕がやるべき最優先事項は「良質な音楽作品を生み出し続けること」です。得意なことをめいいっぱいベストを尽くして、今できる最大限のプロモーションを行い、それを積み重ね続けることがベストだと信じています。逆に現状、僕の力や経験だけではどうにもできない、

・大手の販路に乗せること(色んなお力添えを頂いていますが)

・数百〜千万円、億単位の広告投下型のプロモーション。

は、今は一旦前提にせずに戦略を立てています。僕はこの先も芸能的な側面で価値を持つタイプの音楽家ではないと思いますし、「楽曲優先型のブランディング」が一番自分の在り方的にもしっくりきます。広告費より、今は音楽制作費に投資し、知恵を絞ってPRをしていくのが一番健全。

大企業・巨大組織が伴ってはじめて出来ることが沢山あることは重々承知しているつもりです。僕が「博報堂の社員時代」の発想でコンテンツをプロモーションしていくためには、Kotaro Saito個人の人間力をもう少し育てていく必要があると思います。

音楽プロデューサーとして、そしてレーベルヘッドとして、大手と取引する際に「楽曲のクオリティと審美眼、制作チーム体制」を自らのセンス主導で行えるようになるには、もう少しこのまま実績を積み上げていく必要性を感じています。でも、それもいよいよ、夢の先の話ではなくなりつつある。

「直感を信じる」「直感で決断できる」こと。

経験は自信に、自信は余裕になり、余裕は説得力を生む。

これが、アルバムをリリースして以来、僕の中で一番変わったことです。それらを下支えしていたのは、楽曲を生み出す過程で感じた「来る。降りる。」という宇宙的な感覚です。

この3作品(便宜上RightにしていますがJasmine含む4曲)は、作り上げた瞬間に僕自身がリスナーとして、楽曲に感情と景色の両方が浮かび上がった楽曲です。狙って作ったというより、「作るべき」という使命にも似た感情に導かれて楽曲を構築していきました。

「Blue」も「Memento」も、一緒に作った友田絢さん、内山肇さん、鎌田岳彦さんとともに、完成した楽曲に対して目指した景色に全くブレはありませんでした。すべての判断を、同じ目線、同じ目標めがけて作り上げられたことの根源は、関わった方みんなの「直感」がピタリと重なったことです。

僕、そして僕たちの作品の強さは、この「直感」で語らえる方しか参加していないチーム体制によるものだと思っています。企業にお勤めの場合、トップでない限り意思決定の際に決定し得る論理的な判断材料を用意しなくてはならないことが多いかと思います。僕にもその経験が多分にあります。

けれど、僕らのオリジナル作品制作にはそれが存在しません。完成した段階で、チームみんなが「これが答えだ」と納得できるからです。楽曲という、作品であり商品(この言い方は好きではないですが)の純度を下げる行為を完璧に排除した状態で音楽を作るから、マスタリングで書き出しを行った最終段階で、チームメンバー全員の「喜び」が波動として音に伝わるのです。量子力学的な側面でも、人間の波動は音に影響を及ぼすそうです。

人こそが音楽をつくる上での一番の柱です。それを信じて、僕らはこれからも楽曲を作り続けます。日をおうごとに、世界は僕らに近づいてくれ始めているように思うし、僕らも世界に近づけるよう歩んでいます。「楽しい!」と思えることを一番に、皆さんにもこの喜びを共有していきますね。

よろしければフォローお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!