書籍「待っていても、はじまらない。―潔く前に進め」 #全文公開チャレンジ

こんにちは、阿部広太郎です。

ふだん「言葉の企画」を生業にしています。仕事の紹介はこちらから。

2021年の5月28日、著書『それ、勝手な決めつけかもよ? だれかの正解にしばられない「解釈」の練習』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を刊行しました。

今からさかのぼること、2016年の夏の終わり。一冊の本を刊行しました。「待っていても、はじまらない」(弘文堂)という本です。

(🎊2021年6月11日(金)より電子版の配信もスタートしました🎊)

広告会社の電通でコピーライターとして働きながら気づいたこと。順番待ちを突破する。自分の道を、自分でつくるための本です。今、おもいきって全文公開してみます。

6名の方と対話し、そこから見出したこれから大切になる「テーマ」について、各章で、いかに現実を切り開いてきたかを、僕、阿部広太郎の15年にわたる話を綴っています。

第1章 夢を動かす×脚本家 渡辺雄介

第2章 何者かになる×作家 白岩 玄

第3章 はみ出る仕事×映画監督 松居大悟

第4章 つながる姿勢×芸人 芦沢ムネト

第5章 居場所を増やす×社会学者 古市憲寿

第6章 生き方をつくる×漫画家 清野とおる

全文公開!

と、銘打ったものの、ここで公開するのは、対話の部分を外した、「夢を動かす」「何者かになる」「はみ出る仕事」「つながる姿勢」「居場所を増やす」「生き方をつくる」の僕の全文です。

対話の部分は工夫をこらしたので、ぜひ紙の本で読んでもらいたくて。もし、僕の全文を読んで、完全版を手にしてみたくなったら、書店・Amazonで購入してもらえたらめっちゃうれしいです。

本を買ってくれたあなたへ 秘密にしていた話

いまこのタイミングでないと言えそうもないので、言います。カバーをめくった本の背表紙を見てください。見てほしいです。そこに書いたことが僕のこの本の、最後のメッセージです。

これを言うのに2年もかかってしまった。

長い長い自己紹介でもあります。恥ずかしいこともダサいことも赤裸々に包み隠さずに書きました。ほんのすこしでも背中を押せたら。最後まで読んでもらえますように。

======

待っていても、はじまらない。

潔く前に進め

======

想像してみてください。

前を見る。

先輩たちがずらりと並んでいる。

後ろを振り返る。

後輩たちが待ち構えている。

左右を見回してみる。

同世代の人たちが自分と同じように

列の一部になっている。

ぎゅうぎゅうの世界の中で、

列はゆるやかに進んでいく。

どれくらい待っていれば、

目的に到達するかも定かではない。

そもそも目的が何かもぼやけてきた。

そんな時、

あなたはその列で待ちつづけますか?

それとも、

自分の意志で一歩を踏み出しますか?

はじめに

いま、どの業界、どの仕事でも、順番待ちが起きていると言われている。大御所の方たちがまだまだ現役で活躍している。すると若手にチャンスがまわってこない。それだけではない。まわりと自分を比較して、一喜一憂して、心のエネルギーが奪われていく。じりじりとそんな状態がつづく。時代が激しく変化する中で、先輩たちの背中を見つめて、じっと待っているべきなのか。同期と比較をして、自分の立ち位置を見つけていくべきなのか―

僕はいま、電通という広告会社でコピーライターという仕事をしている。入社早々、配属されたのは人事局。そこから試験を受けてクリエーティブ局へ。コピーライターの肩書きを持ち、仕事に取り組んできた。自分という存在を見つけてほしくて広告賞の受賞を目指し、たくさんの先輩たちの背中を見つめながら、いわゆる広告業界にどっぷりとつかってきた。

このままでいいのだろうか。ある時、僕は思った。この順番待ちの状態を自分はどうするのか。ちょっと考え方を変えてみると、「待ち時間」は、「持ち時間」でもある。自分の持ち時間を、どう使うかは自由のはずだ。

だから僕は、列の先頭にいる大御所の方たちから、「一緒に仕事をしよう」と選ばれるのを待つのをやめた。自分の手と足を動かして、人に会いに行く。恥をかいたとしても、思いを伝える。どんなに小さな仕事でも、一つずつかたちにしていく。何もかもを得ようとするのではなく、自分の大切にしたいことを定めて、潔く前に進んでいく。自分の道を、自分でつくる。列で待つのをやめ、一歩を踏み出したその瞬間に、生きている実感が湧いた。

本当は、自分の年齢や会社の年次に遠慮する必要はない。人の役に立てることが一つでもありさえすれば(僕にとってはそれがコピーだった)待っているだけではなく、できることは山ほどあるはず。そのことを僕は広告業界で、自分の道をつくりながら感じてきた。

では、他の業界の方はどうなのだろう。働き方、もっと言うと生き方について、同世代の方たちはどう道をつくってきたのだろう。その話を伺えたら、きっと、誰にとっても、自分の道をつくるヒントになるはず。そこで、脚本家の渡辺雄介さん、作家の白岩玄さん、映画監督の松居大悟さん、芸人の芦沢ムネトさん、社会学者の古市憲寿さん、漫画家の清野とおるさんと対談を実施。そして、それぞれの対談から見えてきたテーマをもとに、孤独だった僕が現在の生き方に至るまでのエピソードを書いた。

この本に書かれた、僕も含めて7人の道の話。読んでくださったあなたが、自分の道をつくりたくて、一歩踏み出したくて、うずうずしてくる。心に火がつくような、熱い気持ちになってもらえたら、僕はとても幸せに思う。

あなたの道をつくるために。はじめます。待っていても、はじまらない。

第1章 夢を動かす

できるかできないかじゃない。やりたいかやりたくないか。

〜人事からコピーライターへ〜

第2章 何者かになる

プロになるための試練。

~コピーライターの戦地~

第3章 はみ出る仕事

コピーを書く、ではなく、書きに行こう。

〜言葉の人であり、行動の人でありたい〜

第4章 つながる姿勢

信頼関係を築くために働く。

~資本主義から関係主義へ~

第5章 居場所を増やす

自分にとっての豊かさとは。

〜生きてて良かったと思える時間をつくる〜

第6章 生き方をつくる

すべての企画は幸福へと向かう。

~企画でメシを食っていく~

第1章 夢を動かす

できるかできないかじゃない。

やりたいかやりたくないか。

〜人事からコピーライターへ〜

中学3年生の原体験

高校を卒業する時に、脚本家を意識しはじめた渡辺さん。渡辺さんは「嘘をつくのが好き」という自分の「好き」から、将来何をしたいかを考えていた。高校生の時の僕は、現実に食らいついていた。中学3年生からはじめたアメリカンフットボールに必死だった。その時はまだ、コピーライターという職業も知らなかった。頭を使うよりも、とにかく体を動かしつづける毎日。それでも充実した日々を過ごしていた。というのも、中学生の時に圧倒的な孤独を味わっていたから。それが僕の人生をかたちづくる原体験だったと思う。

孤独に耐え切れなかった

中学校に入学早々、僕は部活に入りそびれる。正直に告白すると、部活から逃げた。サッカー部に体験入部したものの、つらくてつづかなかった。すると当然、友達はできない。休み時間に独りぼっちでいるのがおかしくないように、本の世界に逃げ込んでいた。放課後に僕の居場所なんてなくて、逃げ帰るように帰宅。録画した「笑っていいとも!」を見ながらコーヒー牛乳を飲むのが唯一の幸せだった。本当は、楽しそうにお喋りする同級生の輪に僕も混じりたかった。

そんな日々を繰り返していた中学3年生のある日、はたと気づく。

「卒業したらみんな僕のことなんて覚えてないんじゃないか?」

孤独に耐え切れなかった。中高一貫校だったから、キャラを変えて高校デビューなんてできない。このままじゃ本当にまずい。

変わりたい、変わらなきゃ…でもどうすれば?

やっぱり部活に入る?今更…なんて思うのはやめよう。サッカーやバスケットボールのような、みんなが経験するスポーツではいまの僕は変われない気がする。ここはもう、どうなるか想像もつかないような世界に飛び込むしかない。そう考えて、茨城県で唯一存在していた高校のアメリカンフットボール部に中学3年生の時に入部した。

当たり前の話だけど、足手まといもいいところだった。人生はドラマみたいにうまくいかない。隠された才能が突然開花したりもしない。練習はしんどく、筋トレはすぐにへばり、立ち上がれないほどにくたくたになる。ただ、逃げるという選択肢は僕の中に無かった。あの孤独は、もう味わいたくない。何もできない現実に立ち向かっていく。幸い十代の男子なので、成長期と重なり体はどんどん変わる。ひょろひょろのメガネは、ムキムキのコンタクトレンズに。仲間ができると、居場所ができる。居場所ができると、世界が変わる。孤独な読書少年が、ついには学校の応援団長を務めるまでに。行動を起こしたことで、嘘みたいに人生が変わっていく。アメリカンフットボールにのめり込んでいった僕は、大学に進学してもつづけることになる。

自分の「好き」はなんだろう?

就職活動とは、これまでの人生を振り返り、自分の言葉で語れるようにする行為だと思う。大学3年生になった僕は、自分の人生を振り返っていた。大学では、アメリカンフットボールの他に、テレビ局でのアルバイトや、ミクロ経済学のゼミにも取り組んできた。これから何をして生きていくのか。僕には、渡辺さんのように脚本家を目指すというような明確な目標があった訳ではなかった。特別な夢があった訳でも、入りたい会社があった訳でもなかった。

それでも一つだけ、強く意識していたことがある。それは、渡辺さんと同じ、自分の「好き」はなんだろう?ということ。自分が好きな瞬間を、社会に出て仕事でもつくれたらどれだけ嬉しいだろう。そう思い、自分は何が好きなのか?とことん自分と向き合った。どうして8年もアメリカンフットボールをつづけることができたのか、考えに考え抜いて辿りついたのは、「一体感」というキーワードだった。

試合中、一つのプレーで、チームメイトのみならず、スタッフも、観客も、一つになる瞬間がある。そういう気持ちのつながりを感じられる瞬間「一体感」が僕は好きだったんだ。そうか、中学生の時にできた心の穴、圧倒的な孤独を味わったからこそ、僕は人とのつながりに飢えていたのだ。

広告会社に入社

「世の中に一体感をつくる仕事をしたい」

自分の言葉に出来たその思いのもと、就職活動を行う。ネットの情報ではなく、働かれている方の話を肌で感じたい。そう思いOB訪問を重ねていた時、「広告とは何か?」のお話を聞くことができた。

「一を聞き、十を知り、百を考え、千を伝え、万を動かす」

考え抜いた一つのメッセージを、さまざまなメディアを通じて、人の心に届けていく。広告こそまさに、世の中に一体感をつくる仕事かもしれない。そんな直感から、広告会社を中心に就職活動を行い、2008年に電通に入社することができた。

一ヶ月半に渡る新入社員研修の末、大きなホールで配属発表が行われる。

「阿部広太郎、東京、人材開発局」

ざわつく会場。僕が配属されたのは、人事だった…。

ある時、「なぜ僕なんですか?」先輩に尋ねると、

「ちゃんとした人そうだし、あとは、クリエーティブ研修の点数が良くなかったから」

冗談混じりにいう先輩。当時、会社の制度で入社一年目の最後にクリエーティブ試験があった。そこで僕が合格してしまうと、先輩にとっては、せっかく育ててきた後輩に抜けられて困る、という訳だ。当然、僕もアメリカンフットボールをしていたので、自分にクリエーティブなセンスや才能がある訳もないと、「なるほど、なるほど」と呑気に応えていた。そんな自分に転機がやってきたのはそれから3ヶ月後のことだった。

そっち側に行きたい

おそらく、の話。あれは嫉妬だったんだと思う。夏、電通でも学生を対象としたインターンシップが開かれることになる。そこには書類選考、面接を突破した、やる気に満ちた学生36人が集結していた。彼らのアテンドを僕がすることに。アテンドなんていうと響きはいいけれど、実際は、会議室をおさえたり、講義の資料を印刷したり、いわゆる新入社員の仕事を、淡々と、粛々と。

「広告の仕事を体験してもらう」という狙いのもとに、受講生たちは、豪華講師陣から講義を受け、演習をし、講評を受ける。キャッチコピーの書き方を学び、課題解決の考え方を教わり、最新の広告事例を学んだ彼らは、一つの課題が与えられる。最終プレゼンに臨む彼らを、僕は後ろからビデオで撮影していた。一人ひとり、プレゼンは進む。ファインダー越しに僕は、どきどきしていた。緊張しながら、マイクをぎゅっと握りしめて、ときおり噛んだりもしながら、渾身の企画を説明する彼らは、すごくきらきらしていた。勘弁してほしいくらい、いい表情をしていた。まぶしいくらいに、彼らにひかりを感じる。なんだろう、なんなんだろう、僕のこの気持ちは。プレゼンが終わるたびに拍手をするけれど、僕の心は全然弾んでいなかった。ただただ、教室のいちばん後ろで突き刺さるように立ち尽くしていた。

みんな無茶苦茶楽しそうじゃないか。クリエーティブってそんなに面白いのかよ。彼らはまさに、一体感の「一」をつくっていた。どきどきして誰かに伝えたくなる、はじめの「一」。それは僕のやりたかったことそのものだった。

「そっち側に行きたい」年齢もたいして変わらない彼らが、教室の後ろにいる自分からは手の届かない、遥か先に行ってしまっているようで、急に不安になった。

広告会社のクリエーティブには大きく分けて2種類ある。美術系の大学からアート職に就き、デザイナー・アートディレクターになるパターン。一般大学から総合職に就き、クリエーティブ試験を経てコピーライターになるパターン。後者を目指すにしても、僕はコピーが書けない。クリエーティブなんてできっこない。就職活動でも「クリエーティブ志望です」なんて、ひとことも言わなかった。いや、言えなかった。僕にはまったく縁のない、手の届かない世界の話だと思っていたから。本当は憧れていたのに、口に出すのも恥ずかしかった。「世の中に一体感をつくりたい」という僕が本気で好きなことを仕事にするために、何一つ努力せず、勝手に諦めて、誤魔化していた自分が、情けなくて仕方がなかった。

もうやめよう。逃げるのは。一歩を踏み出した、中学3年生のあの時みたいに、いまこの瞬間が、変われるチャンスな気がした。

本気のメール

インターンシップの打上げ。手には汗がじんわりと。ビールをぐぐぐっと流し込み、僕は講師をしていたクリエーティブディレクターに話しかけた。

「クリエーティブに行くためにはどうすればいいですか。僕、エクセルばっかり叩いてるんじゃなくて、クリエーティブに行きたいんです」

「じゃあ、課題出してあげよっか? 本気ならメールして」

すごくあっさりと会話は終わる。早くしないとその約束が泡のように消えてしまうような気がした。僕は次の日の朝すぐ、「本気です!」とそのクリエーティブディレクターにメールをした。

その勢いで、会社の下にある本屋へ。お目当ての本は高い。2万円もする。

「こんなに高い本を買うのは人生ではじめてだなあ」そんなことを思いながらレジに持っていく。そこにはもうためらいもない。

「言葉たちは、旅に出る」その本の帯にはそう書いてあった。すぐれた広告が掲載される「コピー年鑑」はずしりと重かった。でも、なんだかそれが心強かったことを、いまでもよく覚えている。

向いてないかもね宣告

クリエーティブ試験まで後、4ヶ月ほど。2週に1回のペースで、クリエーティブディレクターに出された課題に取り組むことに。マッチのキャッチコピー、ダイエットのキャッチコピー、ティシュペーパーのキャッチコピー、国内で新婚旅行をしたくなるキャッチコピー。課題はさまざまで、毎回コピー20本を、お昼の時間を使って、見てもらう。人事のデスクでコピーを書く訳にはいかないから、ああでもないこうでもないと、自宅の机に向かいながら書いていた。それでも間に合わない時は、トイレの個室にまっさらなA4の用紙を持ち込んでギリギリまで書いていた。

意気揚々と取り組むものの、手応えはない。それでもクリエーティブディレクターはとても丁寧に見てくれる。なぜダメなのか、どう切り口を探せばいいのか、指摘してくれる。「困ったなあ。なんでこんなこと引き受けちゃったんだろう」そんな顔をしていることに、僕は気づかないふりをして、書きつづけた。

一ヶ月後に迫る試験。せめてすこしくらい誉められたい、そう思っていた時だった。

「君には、営業の方が向いてるよ。クリエーティブの気持ちがわかる営業になってよ」ランチから会社に戻るまで道で、真剣な顔をしたクリエーティブディレクターに言われた。

「いやいやいやー!」と、僕はいつもより多めの笑顔で応えた。

向いてないかもね宣告。無理かもしれない。クリエーティブディレクターがそう言うのなら。そう1ミリでも思いこまないように、とりあえず笑顔をつくるしかなかった。最初からうまくいくはずなんてないじゃないか。いいじゃん下手くそでさ。簡単に書けたら、逆に困るよ。できるかできないかじゃなくて、やりたいかやりたくないか。気づいたら、人生の経験すべてで勝負できる広告コピーの世界が大好きになっていた。

3年でダメだったら出してもらって構いません

クリエーティブ試験当日。どきどきしている自分を落ち着かせるために、コピーの書き方について、自分なりに考えをまとめたメモを開始直前まで読む。内容はほとんど頭に入ってこない、けど、そうでもしていないと落ち着かなかった。お昼過ぎからまるまる4時間かけて試験は行われる。

この数ヶ月で気づいたこと。残念ながら、僕にセンスはない。だからこそ、数で勝負するしかない。質より量だ、量からしか質はうまれないはずだ。幸い問題は事前に聞いていた通り「コピーを10本以上書きなさい」というものだった。10本以上だったら、何本書いてもいい。とにかく書いて。書いて。書いて。この会場でいちばん書いてやる。そんな気持ちで試験に挑んだ。試験が終わった時、鉛筆の尖っていたさきっぽは、全部まんまるだった。

そして、なんとか筆記試験を突破。異動できるか、後は面接次第。想定される質問をぜんぶ書きだして、胸の内を言葉に変えていく。面接では、あのインターンシップで感じたこと。考えたこと。これまでのことを全部正直に話した。質問も途絶え、もうそろそろという時、「最後に一ついいですか」と僕は言った。

「僕に一度だけでいいです。広告をつくらせてください、3年でダメだったら出してもらって構いません」面接官の偉い人たちは、頷くこともなく、無表情。これでダメなら仕方ない。そんな風に思えた。

後日。クリエーティブディレクターに結果報告へ。

「受かりました!」

「なんかの間違いなんじゃないの?」

クリエーティブディレクターは笑っていた。

僕は「いやいやいやー!」と、心の底から笑って応えた。

コピーライターになる。僕の夢が動きはじめた。

第2章 何者かになる

プロになるための試練。

〜コピーライターという戦地〜

技術を自作していく

「プロになってからプロになるための努力をした」と仰っていた白岩さん。

プロとは、無意識でしていることを、意識してできるようにすることだと聞いたことがある。「書くための技術を自作していく」言葉にするのは簡単だけど、自分の書く技術を意識的につくりあげていくのは、決して平坦な道のりではないと思う。そこにはきっと心が折れそうになったこともあるだろう。

かく言う僕も、思いの強さでクリエーティブに異動し、コピーライターの肩書きを手に入れたものの…これまでの挫折が、挫折ではなかったと気づくほど、何も書くことができず、打ちのめされていた。

お前、大丈夫か?

誰かと比べた瞬間に、もう何かに負けているのかもしれない。

「3年でダメだったら出してもらっても構いません」

そう大口を叩いて、人事からクリエーティブに異動して丸1年。2010年6月。僕は、焦っていた。同期の誰かの書いたコピーが世の中に出た。CMの企画がクライアントに通った。何々とかという賞をとった。ツイッターにフェイスブックに、SNSなんて、当時はまだ流行ってなかったけれど、誰かの噂は頼んでもないのに勢いよく耳に飛び込んできた。

それに対して、僕はこれといって何も結果を残せていなかった。ある日の打合せ、精一杯コピーを書いて持っていくものの、その日もまた、僕の書いたコピーが議論の中心になることはなかった。打合せの後、その仕事のクリエーティブディレクターに「ちょっと来てくれ」と呼びだされる。なんだろう? と、どきどき、いやびくびくしながら会議室に入る。

「お前、大丈夫か?」

開口一番、そう言われた。何についてのことだろうと思いながらも、答える。

「はい、大丈夫だと思います…何とか…」

「この仕事にはさ、タブーなんてないんだよ。当たり前のことを当たり前に書いていたら、お前が書いている意味がない」

説教というよりも、僕はいま、本気で心配されているということに、気づく。

「お前はもっと人を傷つけたほうがいい」

人の心がわかっていないということを、見透かされたような気がした。あの時、よく泣かなかったなと思う。普通の顔を装うのが精一杯だった。

「1万時間の法則」と呼ばれる法則がある。世界で成功を収めているビジネスマンやスポーツマンなど、何者かになれた人に共通しているのは、一つのことに対して、どれだけの時間、打ち込めているかが重要であるということ。だから、シンプルに、コピーがうまくなるには、コピーを書きつづけるしかない。人の気持ちを人よりもたくさん考えつづけるしかない。そして僕にはその経験が圧倒的に少なかった。読書をすることは大好きだったけれど、心にさわる文章を書くことに打ち込んだ経験はあまりに乏しい。「3年で結果を出します」という面接での僕の宣言からすると、残された時間はあと2年。気を抜いていたら、あっという間に過ぎる。このままじゃ僕は、何も残せないまま、終わってしまう。

コピーライター養成講座 専門クラスへ

「うまくなりたい。書けるようになりたい」

そんなふつふつと沸き起こる心の叫びに突き動かされて、宣伝会議が主催するコピーライター養成講座の専門クラスに申し込む。通常であれば、基礎クラス、上級クラスを受講してからの専門クラス。でも、悠長にステップアップしていく気にもなれなくて、専門クラスに申し込んだ。環境を変えるのは勇気がいる。けれども、その勇気が決して無駄にならないことはかつての自分が教えてくれた。

広告業界の第一線で活躍されているコピーライターの方たちから教われる機会。生徒は、事前課題をクリアした36名。第1回目の講義は、いまでも忘れられない。すこし前まで自分は、人事として後ろで見守っている側だったのに。いまは自分が生徒の席に座っているんだなあ…。そんな胸のときめきが霞んでしまうほどに、教室には緊張感があった。そりゃそうだ。みんなここにチャンスを掴み獲りに来ているんだから。このクラスの成績最優秀者には、あるクライアントのコピーを書き、ポスターとして実制作できる権利を与えられる。そしてその広告で広告賞を受賞できるかもしれない。実際、その前年、コピーライターの団体である東京コピーライターズクラブで新人賞を獲っている人がいた。さささっとクラス全体を見渡してみると、みんなそれぞれ意志の強そうな表情をしていた。

前の席には座れない

毎週、ぎりぎりの生活だった。仕事。課題。仕事。課題。仕事。課題…。たいていの金曜日の夜は、会社か、ファミリーレストランで朝までコース。注文したアイスコーヒーのアイスは溶けきって、得体の知れない飲み物に。朝になるとノートにインクの染み。疲れと眠気で僕は泥のようになっていた。

授業の座席は成績順で決まる。いいコピーを書いた人が、いい席に座る権利がある。シンプルでいい仕組みだ。その明快な基準に、やる気が出ない訳がない。クラスにはいろんな人がいる。僕のように広告会社でクリエーティブの仕事をしている人もいれば、営業からクリエーティブに異動するために来ている人、制作会社の人、学生でコピーライターを目指している人。

コピーライターの仕事場も戦地だった。みんな戦っている。自分と。ライバルと。クラスメイトたちは本当にコピーがうまかった。だから、僕は前の席には座れない。なんかこう、もがいても、あがいても、なかなかダメだった。そんな時だった。

「電通だけどたいしたことないね」

授業後の懇親会で、クラスメイトにそう言われる。心にじわっと汗をかく。何も言い返せなかった。実際その通りだったから。やっとわかった。広告業界において、広告会社でクリエーティブをやれている重みを。その貴重さを。腹の底から理解した。恵まれた戦地にいるにもかかわらず、戦力としてあまりに情けない、まるで力が追いついていなかった。肩書きだけのやつになりたくない、もっとがむしゃらになれ自分。このまま、終わる訳にはいかない、見返したい。でも、いくら奮起したところで、そんな簡単に成果を上げられるほど甘くはなかった。

ポスター制作の権利をかけた最終プレゼンテーション。全然ダメだった。何としても掴みたかったチャンスは、するすると手のひらからこぼれ落ちていく。度を越した悔しさに、脳が痺れてくる。その日の打上げでも、どこか麻痺して味の感じられないハイボールを、何杯も、何杯も、飲みながら心に固く決めた。自分にはまだ足りないんだ。足りないなら書くしかない。

「コピーらしいコピーを書こうとしていないか心配です」

講師の方からいただいたメッセージにはそう書いてあった。当たり前のことを当たり前に書いてもだめだし、それっぽいことを書こうとしても意味がない。自分の現実から感じた、悔しさ、そして情けなさは、僕の中で、ニトログリセリンになった。自分を突き動かす爆薬を手に入れた気がした。

なぜいいかを考える

ラストスパート.doc。

「2011宣伝会議賞」と書かれたパソコンのフォルダには、そんな名前のワードファイルが入っている。あの頃の僕は、とにかく走っていた。いいコピーを書きたい、書きたい、書きたい…。もちろん、コピーを書きはじめた時から、そう思っていたけれど、コピーライター養成講座に通って、戦いに敗れて、その思いが、ぐるぐると頭の中をかけ回っていた。

原点に立ち返ろう。いいコピーは、コピー年鑑に載っている。人の心を動かして、商品や社会の役に立ったコピーが載っている。人事から異動して、もちろん年鑑の写経はしていたけれど、もう一度やろう。

※コピーを書き写したクロッキー帳

コピー年鑑で、自分がいいと思ったコピーだけを、クロッキー帳に書き写す。そして、なぜそれがいいと思ったのか、自分なりに考える。コピー年鑑を、1983年から2011年まで。何かヒントがあるんじゃないかと、いいと噂される絵本、短歌集、詩集も。気づけば、僕のデスクは、本でぐじゃぐじゃだった。ページをめくるその時間は、楽しくて仕方がなかった。眺めているだけでも楽しい。これはうまいなあ、とか、はっとするなあ、とか。一文字ずつ大切に書き写しながら、ひとり心の中でリアクションして、にやにやしながら、わくわくしていた。

「たとえば」と「つまり」

コピーは、ふたつの接続詞「たとえば」と「つまり」から生まれると気付いた。

あるお題が出された時、「それはそもそも何だろう?」と、自分なりに再定義を試みることが重要になる。そのために「たとえば」という接続詞で、お題にまつわる、自分自身の経験、もしくは、見聞きした経験を引っ張り出してくる。たくさんの「たとえば」が出てくると、その具体的な話から、これまでとは違う視点や切り口が見えてくる。

その上で「つまり」を考える。「つまりそれはこう考えられる」と再定義をする。そこに、これまで考えもしなかった「あ!確かに」という驚きや発見があると、人の心は動く。

もう一歩踏み込んで考えると、コピーを書くとは、言葉に驚きや発見という「企て」を込める行為ことだと思った。そして、それはヤジルシのようなものかもしれない。これまでの見方と、これからの見方。そこにヤジルシができる。つまり、言葉を企画する、ヤジルシのあるコピー、それこそが僕にとって「いい」コピーだ。仕事漬けの毎日の中で、少しずつ無意識を意識化できるようになってきた気がした。

コピーの賞が欲しかった

結果が欲しい。がつがつ勉強しても、こつこつ仕事しても。なんだかんだいっても、コピーの賞が欲しかった。この戦地での勲章が欲しかった。「ここにこんなに書いているやつがいるぞ」と、まだ何者でもない自分を見つけて欲しかった。そうしたら宣伝会議賞に取り組むしかない。すべてのコピーライターが一度は意識する賞だ。自分のコピーで一度は誉められたかった。コピーで落ち込んだからこそ、何としてもコピーで見返したかった。

応募するためのコピーを書きながら、いったい何を書いているのかわからなくて、気が遠くなることもあった。でも、これがプロになるための試練だとすれば乗り越えなければならない。家で、会社で、電車の中で、平日も土日も書きまくった。締切当日、出力した応募用紙で段ボール一箱ぱんぱんになった。ずしんと重かった。辛くなかった…なんて言ったら嘘になるけど、それだけの価値が、人の心にさわるこの仕事にはある気がした。

応募規定によると「当日消印有効」。つまり、23時59分まで書ける。もう段ボールは郵送しているけれど、なんだかそわそわして、タクシーに飛び乗った。24時間、開いている郵便局に向かう。リュックには、白紙のA4用紙を多めに入れていた。郵便窓口の前にある、がたがたの椅子に座り、えらく低い机に向かって、最後まであがいた。

24時が近づいてくると、ペンを持つ手がちょっと震える。用紙を封筒に入れて窓口へ提出。帰り道。終電が迫る。こんなことまでして、何やっているんだろう…でもなんかこう必死な自分こそ、自分らしいかもな。そんなことを思いながら、自販機で、コーンポタージュ缶を買った。いままで飲んだ中でいちばんうまく感じた。120円で世界一幸せになれる飲み物なんじゃないかと思った。

だからかもしれない。宣伝会議賞の事務局から「おめでとうございます」の電話があった後。なんだか無性にコーンポタージュ缶が飲みたくなった。「3年で結果を出します」そう宣言した、3年目の出来事だった。

第3章 はみ出る仕事

コピーを書く、ではなく、書きに行こう。

〜言葉の人であり、行動の人でありたい〜

大学のクラスメイト

同級生の活躍はどうしても意識してしまうものだと思う。2011年、僕は大学のクラスメイトである松居くんが主宰している劇団ゴジゲンの舞台「極めてやわらかい道」を観に、下北沢まで行った。脚本を書き、演出をし、みずから役者としても出演していた松居くんはいい顔をしていた。表現という、とてつもないフィールドで戦っている人の面構えをしていた。舞台の終演後、挨拶を交わす。あの時ほど、うまく言葉が出てこない時はない。

「良かった、すごかった、ありがとう」

自分の中には思いがたくさんあるのに、伝えられるのは誰でも言える感想になる。僕と松居くんは、大学時代、お互いの顔を知っている程度で、一度か二度、食堂で一緒にごはんを食べたくらいの仲だった。松居くんは、ほぼ他人の僕のことなんて、ほとんど意識なんてしなかっただろう。

その翌年の2012年、松居くんはロックバンド「クリープハイプ」のMVを担当する。しかも、単発で終わることなく、ひとつながりの映画にまでするという、音楽業界、そして映画業界に、自分の旗を立てるように仕掛けはじめていた。あの時、僕が松居くんにメールを送って、しかも一緒に仕事をするまでになれたのは、僕も僕なりに、自分の道をつくりはじめていたからだと感じている。

受け身の自分がいた

コピーライターになって3年目の2012年。次第に自分のコピーが採用され、任せてもらえる領域も少しずつ増えていった。僕は、寝食を忘れて、仕事に打ち込んでいた。そして、担当させて頂いた東進ハイスクールさんの「全国統一高校生テスト」の有名校向けポスター。

「開成の皆さんが文化祭で受けられなかった昨年は、灘高が目立っていました。」

というコピーで、コピーライターの登竜門でもある東京コピーライターズクラブの新人賞を頂くこともできた。仕事の充実感はある。でも、ふと思ってしまった。

広告賞を獲って、会社にやまほどいるコピーライターの中から、すこしだけ目立って、いつの日か大御所と呼ばれる方たちから「君、いいね」と見つけられて、大きな仕事に参加させてもらって、その打席で結果を残せるかどうか…。自分が目立てる仕事を待つ、見つけてもらえるのを待つ、受け身の自分がいた。

僕は賞を獲りたいと思ったし、悔しさをバネに見返したいとも思ったし、その気持ちが自分を突き動かしてきた。でも、左右を見渡して、まわりが賞を獲ったかどうかを気にする、獲っていないことを安心する、それは、すこやかな働き方とは言えないのではないか。僕が働く本当の目的はそこではなかったはずだ…。

1/500ではなく1/1

そんな時に僕を救ってくれたふたつの言葉がある。

一つ目はクリエーティブディレクターの箭内道彦さんの言葉。

「広告とは応援である」

商品の最大限の魅力を、相手に伝えること。広告は、広告メッセージは、広告イメージは、応援になる。自分の好きなこと、好きなもの、好きな会社は心から応援したい。その気持ちを広告に託す。

そして二つ目は小山薫堂さんの言葉。

「勝手にテコ入れする」

「もっとこうしたら、効率よくできるのにな」とか、「あの空間はもったいないな」とか、そんな「もったいない」という気持ち。ひと工夫加えれば良くなるものが世の中には溢れている。それに見つけていかにおもしろく変えるか。

ああ、そうか。結局は、自分次第なんじゃないか。会社には、同じくコピーライター、プランナーとして働いている人が500人ほどいる。その中の一人、「1/500」として、自分がどうかを考えることも大切ではある。でも、まず何よりも大切なのは「1/1」、まわりから見てどうこうじゃなくて、自分がどうありたいかではないか。

人は、環境でかたちづくられる。思えばここまでどこか反応することに慣れてきてしまったのではないか?授業があるから勉強して、みんなが就職活動をするから就職して、上司が仕事を振ってくれるから働いて、反応して、反応して、反応して、終えるだけの一生でいいのだろうか。

いまの僕に必要なのはリアクションではなくアクション。ここまでがむしゃらに働いてきて僕が身に付けてきたコピーを書く力。そして考える力で、勝手にテコ入れして応援する、そこから新たな仕事をつくりだすことだってできるはずだ。

打席に呼ばれるのを待つのではなく、打席は自分でつくればいい。自分からもっと働きかければいい。僕の力をもっと社会に活かしていこう。

そして僕の「1/1」。その答えは、もう出ていた。僕にとって目指すべき、北極星のような言葉。「世の中に一体感をつくる」。

そのためにいま、コピーライターとして働いているんだ。就職活動の頃から、僕の生きる目的は何もぶれていなかった。

何もかもを得ようとしない。出会う人、物、事に、自分の面白いを信じながら、自分が出来ることをしていこう。コピーを半径3mの社会に活かそう。大切にすることを定める。自分はどう動くべきか、潔く考えられたことで、働く上での意識が変わり、ぐんと前に進む力が増したような気がした。

それから、平日は会社の仕事。休日は自分の仕事をはじめる。自分の仕事とは、自分で種を見つけて、自分で育てる仕事。プロとして当然、やるべきことをやる。その上で、自分の時間にできることをしていく。その働き方に自信を持てるようになったのが居酒屋「甘太郎」の仕事だった。

広告の広に太郎で、広太郎

人の名前に宿る運命のようなものを感じる。いま、僕がこうして本を書き、あなたに読んでもらえているのは、「広太郎」という名前のおかげかもしれない。

ある日、なんの気なしにFacebookを見ていたら、友達が「いいね!」を押したニュースが勢いよく僕の目に飛び込んできた。

「甘太郎は日本の太郎さんを応援しています」

え、なんだこれ。じっとモニターを見つめる。名前に「太郎」と付く人は割引しますという、居酒屋「甘太郎」の割引ニュースだった。何度も読み返して、高揚している自分に気づく。「本当に?」と思われるかもしれないが、僕の心は躍りっぱなしだった。

一説によると、世界で最も耳に心地よく響くのは自分の名前だそうだ。人がお母さんを好きになるのは、名前を呼んでもらう数が誰よりも多いからとも言われている。ふだん特に意識することもない「広太郎」という名前を、認めてもらえたような、励ましてもらえたような。ふふふっと心が弾んで、とてもうれしい気持ちになった。

思わず、「甘太郎」という居酒屋を応援したいと思った。そして、うれしい気持ちになったこのニュースを純粋に広めたい。でも、それは「いいね!」とか「シェア」とか、限られた範囲の話ではなくて、僕のタイムラインを飛びこえて、もっともっと多くの人たちに届けたいと思った。

「勝手にテコ入れする」マインドで見ると、僕がタイムラインで見かけた現状のメッセージは、もっとよくできるはずだった。血液がふつふつと熱くなってくるような感覚があった。

広告の広に太郎で、広太郎。太郎の広告をできるのは自分しかいない。勝手に運命を感じた僕は、迷うことなくすぐ、コピーを書きはじめる。

「甘太郎は、太郎に甘い。」

そんなコピーを1行目に、わくわくしながら次々と書く。友人のデザイナーと仕事終わりに夜な夜な集合。まるで秘密基地で企みを考えるように、企画書を詰めていく。でも僕に居酒屋「甘太郎」にツテなんてなかった。こうして全力を注いでつくっている企画書も、見てもらえるかどうかの保証はない。それでも、いやそれでも。いてもたってもいられなくて、自分が感じたありったけの気持ちをぎゅっとつめこんだ、まるでラブレターのような企画書を1週間で書き上げた。そして送った。フェイスブックの甘太郎のアカウントに、メッセージに企画書を添付して…

企画書はひとり歩きする

2日後に返信が来た時は、手が震えた。自分で送っているのに、嘘かと思った。

「愛あふれる企画書ありがとうございます」

いつだって、いい返事ほどシンプル。ああ良かった、本当の気持ちは届くんだ。

「ぜひ甘太郎の店頭でポスター掲出を」とてもありがたい話で落ち着きそうだった。それから数週間後、携帯が鳴る。それは思いも寄らない提案だった。

「グループ全店で行う全国キャンペーンにしましょう」

企画書はひとり歩きする。「こんなことを考えてくれた人がいる」と、なんと役員の方にまで届いたそうだ。電話の声がすこし遠くなり、鼓動がはやくなる。自分の想像をはるかに越えた展開に、震えた。でも、不思議とこわくはなかった。絶対にやり抜ける。「太郎」の僕が感じたうれしさを誠実に丁寧に形にしていけばいいのだから。

お金をかけてタレントを起用せずとも、コピーをコンテンツと考えて、話題にすればいい。このチャンスを絶対にものにするぞと、そう強く念じた。

結局、完成したWEBサイトはまたたく間に広まっていく。階段を駆け上がるかのように、利用者は1ヶ月で1万人を超え、キャンペーンは延長に。自分がうれしいことで、相手も喜んでくれる。その先にいるお客さんにもその強い気持ちが伝わっていく。ものすごく生きている実感があった。

いい仕事は、いい関係をつくる。その信頼関係が、次の仕事を呼んでくる。この仕事を契機に、新しいキャンペーンの仕事まで担当させてもらった。

あの時、Facebookで送った一通のラブレターが僕の人生を変えた。

ここから僕は、自分の思いを起点にこれまでの枠をはみだしていく。

企画書を相手に贈る時のポイント

たった一つの成功体験が、前に進む勇気をくれるのだと思う。新たな一歩を踏み出す前に考えました。

「なんでうまくいったんだろう?」僕の名前に太郎が入っていたから? いやいや、それだけじゃないはずだ。この経験を、単なる偶然として片付けたくなかった。次の仕事につなげるために、「甘太郎」の仕事の過程を振り返りながら、自分なりにポイントを整理した。

企画書を相手に贈る時に気をつける3つのポイント。

1つ目、「自分は本気か?」

自分が提案しようとしているその企画、そのコピーにどれだけ思いをこめられているか。本気の一語一句は、無視されない。

2つ目、「相手は喜ぶか?」

大切なのは相手が欲していたことを言っているか。独りよがりの考えを相手に贈っても、それは迷惑なだけだ。喜んでもらえさえすれば、その企画書はひとり歩きしていく。

3つ目、「ほんとに出来るか?」

書かれている内容を責任もって遂行できるか。夢だけを語ってないか。無責任なことを言ってないか。本当に企画を遂行できれば、そこに信頼関係がうまれていく。

そんな自分の道を踏み出した時に連絡をしたのが松居くんでした。

自分から思いを伝えに行く

映画「自分の事ばかりで情けなくなるよ」の宣伝で、松居くんと仕事が出来て、自分が好きなロックバンド「クリープハイプ」とも関われた。けれども、ここで終わらせたくなかった。宣伝やアートワークも手伝いたい。そもそも一緒に仕事ができたらどれだけ幸せだろう。映画の宣伝からさらにはみだしていけたら…そんな話を、会社の同期であるアートディレクターの中尾祐輝くんと、妄想は膨らんでいく。

「じゃあ、提案しに行こう!」

もう迷いもない。コピーの力、デザインの力で、アーティストの役に立てるのか考えて、考えて、考え抜く。はたから見たら、必死になってダサいのかもしれない。でもやっぱり、手に入れたいものがあるのであれば、ダサいくらいがちょうどいいと思う。

2013年の年末、企画書をまとめて、ユニバーサルミュージックの担当者の方へプレゼンに。面識は、ほぼゼロ。紙芝居形式で伝えていく。返事はやはり、シンプルだった。

「一緒にやりましょう!」

言葉の人であり、行動の人でありたいと思った。相談されたら120%の言葉で応えるのはもちろん、自分から思いを伝えに行く。それだけで、仕事はどんどんはみだしていける。はみ出す仕事。それは自分の意志を伝えに行くこと、行動することからはじまる。

第4章 つながる姿勢

信頼関係を築くために働く。

~資本主義から関係主義へ~

つながることへの疑問

人は誰かと出会うために生まれてくる。でも、その出会いに意味を見出だせるかはその人次第なのだと思う。芦沢さんにはつながる姿勢があった。出会いから刺激を受け、自分を奮起させ、どんどん新たな仕事につなげていった。

「俺は一体何をしているんだろう?何とかしなきゃと思った」

芦沢さんが、たくさんの方に出会いはじめた頃に感じたこの思いに、僕はかつての自分を思い出した。つながることへの疑問を持った自分のことを。

人脈の、脈を打つために

入社して人事に配属された僕は、同期会の開催など、幹事としてとりまとめを任せてもらっていた。それに加え、同じ年に社会に出た社会人同期でつながろうと、一時期の毎週末、会社の枠を越えて飲み会をしていた。本当に良く集まっていたと思う。

社会人は「人脈」が大事。その言葉の意味を大して考えることもなく、出会うこと、集まることで、満足していた。僕たちは「これから」の存在で、可能性は腐るほどあるんだと気持ちは大きくなり、何度も乾杯を重ねて、またたく間に時は過ぎていく。

ある時、深夜まで友人たちと大騒ぎをした帰り道。火照る顔に反して、心は冷めていた。何があった訳でもないけれど、一人になった瞬間、思った。からっぽだ。この先に何があるんだろう?この出会いを活かせる力が自分にはまったくないじゃないか。

増えていく名刺も、携帯の連絡先も、何もない自分には虚しかった。もちろん、長く付き合える友人ができることは素晴らしいこと。ただ僕は、出会ったからにはいつか一緒に仕事をしたいと思った。仕事をすれば、達成感を共有できる。もっと関係を育てていくことができる。

「あれってすごいよね」

「あの先輩がやっているらしいよ」

そんな噂話をしているだけでは何も生まれない。いつか自分たちでかたちにしないといけない。先輩に憧れているだけでは同じ土俵に立ててない。人脈の、脈を打つためには、相手に役立てる力を磨くしかないんだ。

それは社会人2年目、コピーライターになって一年が経ち、仕事にまったく歯が立たない現実に直面した時。そこから僕は、付き合いの悪い人間になった。まず、自分がどう相手に役立てるかを見つけなければ…その思いで焦っていた。

役に立てるコピーの力

そこからひたすら仕事に打ち込んで、待つだけではなく、コピーを書きに行こうという意識に変わった2012年。この時、コピーを書くことにはどんな力があるのか見つめ直していた。

コピーを書く力。キャッチコピーを書ければ、物や事の本質を言葉にできる。 ボディコピーを書ければ、ストーリーや筋書きを言葉にできる。コピーライターは、いい感じの言葉を広告にする仕事じゃない。コピーライターは、いい考えを言葉にして商いをする仕事だ。言葉を味方につけて、課題を発見して、解く。

そうか、コピーライターという仕事は、何か課題を抱えている人と出会うことで、そこから新たな仕事が生まれたり、いい考えを世の中に提示することが出来たりする。

つながりからポジティブな未来をつくり出せる仕事。僕はそういう仕事をできているんだ。そう考えた時に、ふだんコピーを考える時と同じで、コピーライターという仕事を、自分なりに再定義しようと思った。

言葉をあつかう商人

コピーライターとは言葉をあつかう商人である。

食糧を専門にあつかう人、エネルギーを専門にあつかう人が商社にいるように、コピーライターは「言葉をあつかう商人」と再定義できるのではないかと考えた。

歴史上、商人はもっとも自由が許された職業だと思う。鎖国状態の日本であっても、商人は、国と国とを行き来して、商いをすることを許されていた。そう考えると、言葉をあつかう商人は一定の場所に留まっていてはいけない。会社を越え、業種を越え、文化を越え、人とつながることにこそ意味が出てくる。企業と、経営者と、編集者や作家と、アーティストと、どこの誰とでも仕事ができるのだから。

僕らコピーライターが宣伝会議賞に粘り強く取り組み、コピー年鑑にかじりつくようにして育んできた「考える力」は、広告業界以外の色んな場所で使えるはず。これまでの広告の仕事のように、アンカーとして最後のバトンを託されるのを待つのではなく、第一走者として走りだすことだってできる。手で稼ぐと同時に、足で稼ごう。商いをできる市場を広げていこう。再定義することで、違う景色が見えてきた。

コピーライターは、コピーだけを黙々と書くべきだと言う人もいる。でも僕は、新しい道をつくりたい。そう改めて心に決めた。

つながる姿勢=素直、貪欲、誠実

松居くんとの仕事で、映画業界の方と出会う。クリープハイプの仕事で音楽業界の方と出会う。これまで以上にたくさんの方と出会う機会に恵まれた。その上で、心から大切にしていた「つながる姿勢」がある。

まずは素直であること。さまざまな出会いの中で、当然羨ましくなるような仕事をしている方に出会うこともある。心がざわついたりもする。大切なのは、その時に何を思うか。いいと感じたものに対して、嫉妬で耳をふさぐのではなく、いいものはいいと素直に認めること。自分と違う、もしくは自分より優れた考え方を素直に受けとめる。そしてスポンジのような吸収率で取りこみ、すぐにでも自分の血肉にしてしまうこと。

つぎに、貪欲であること。チャンスを貪欲に掴み獲りにいく。僕は会社に入ってから、この方は本当にすごいと思える人に出会った。越えたい背中が見えたなら、近くで観察した方がいい。当たり前の話だけど、すごい人たちは、僕に会いに来てくれたりなんてしない。だから、その人が選抜制の研修を開催するとなれば、すぐに申し込み、その上で、何としても受けたいという思いをつづった手紙まで添える。どうしてそこまでするのと言われることもある。ただ、逆にどうしてここまでしないのかとも思う。現状に満足しない。とことん貪欲にやってみる。出会いを一つも無駄にしないつもりで。何かをしたいと切に願う人に、人はチャンスを与えてみたくなるはずだから。どうせ自分は…と遠慮しているうちに、誰かが全部持っていってしまう。

そして、誠実であること。ちがう立場の人に心を開いてもらうには、何よりも誠実な気持ちで向き合うしかない。大企業の名刺を持っていると誰とでも会える。よく言われるその言葉は、一つの事実だと思う。けれども、そこにあぐらをかいていては意味がない。まれに、仕事をしていると、他社の方や、一緒に仕事をしている方に、偉そうに乱暴に接する人がいる。論外、もってのほかだと思う。時には年齢を忘れるくらいがいい。知らないことを知っている人はたとえ年下でも先輩だと思うこと。それは誰に対してもへりくだるべき、ということではなく、誠実な姿勢でいることで、相手の方もたくさんのことを教えようと思ってくださると思うから。

素直で、貪欲で、誠実であること。当たり前すぎるだろうか。でも、すごく当たり前のことを、日々、積み重ねていくことこそで、多くの人とつながり、信頼関係をつくれるのだと思う。

資本主義から関係主義へ

築き上げた信頼関係から「あの人と仕事をしよう」という気持ちが生まれて、その仕事からお金も生まれていく。つまり、信頼は、資本に換金される。そう考えた時、何かを決める時、そこにお金があるかどうかで判断するものさしもあれば、そこに信頼関係があるかどうかで判断するものさしがあってもいいはずだと思った。

「資本主義から関係主義へ」自分は関係主義を大切にしたいと考えた。仕事でお金を稼ぐことよりも、仕事で信頼をどれだけ稼げるか、つまりお金を豊かにするのではなく、心を豊かにする生き方があってもいいのではないかと。どれだけの人と志でつながり、新たな信頼関係をつくれるか。その生き方は、とても清々しく思えた。

自分の最適なメディアを考える

新たなつながりをつくる上で、発信することも大切。いまはテレビや新聞などのマスメディアに頼らなくとも、SNSがあれば、自分の意見を世の中に伝えることができる。

では自分の「何を」発信しよう…?とさっそく考えてしまうけれど、「何で」発信するのかをまず考えるべきだと思う。

「夏目漱石はなぜ歴史に名を残すことができたのか?」という話がある。

「吾輩は猫である」や「坊っちゃん」など数々の名作を書いた以上に決定的だったのは、朝日新聞に入社して「三四郎」や「こゝろ」を朝日新聞上で連載できたことこそが、夏目漱石を国民的存在に押し上げたのではないかという話。つまり、夏目漱石は朝日新聞という自分を発信する場を得ることができた。そこに、自分の考えや、らしさを表現できる最適な場を持つことの大切さがあると思う。自分らしさをうまく伝えられるのは、ツイッターなのか、フェイスブックなのか、はたまたプレゼンテーションをするパワーポイントなのか、もしくはイベントを開催することなのか?

トークイベントという「場」

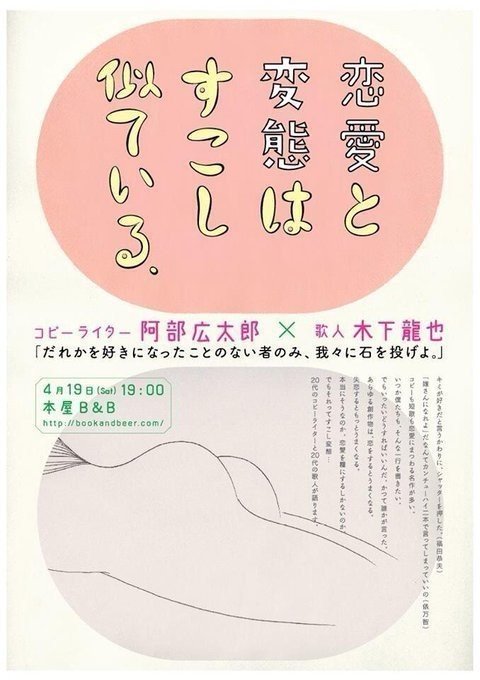

僕にとってそれはトークイベントだった。2012年に東京の下北沢に、ビールが飲めて、かつ毎日何かしらのイベントが開催されている本屋B&Bができてから、トークイベントを開催することがぐっと身近になった。

2013年、「コピーライターのラブレター講座」というイベントではじめて登壇。人事時代にたくさんの人と接しながら講演会を実施してきたこと。日々クライアントにプレゼンテーションをしていること。だからこそ、テーマを見つけて、会話をしていくトークイベントが自分らしさを伝える場に向いているのだと気付いた。

また自分で、トークイベントという「場」を持てれば、そこにお会いたい人をお招きして、新たな出会いを生み出すことだってできる。僕はぶっつけ本番で盛り上げる話芸を持ちあわせていない、だから全力で準備をする。対談相手のインタビューや著書にはすべて目を通し、相手の人生を出来る範囲で追体験しておく。とても難しいけれど、相手よりも相手になる。実はこれ、コピーライターであれば、日々の仕事で行っているルーティンそのものだった。それをトークイベントに活かす。いい聞き役であり、話し相手になれれば、関係は一歩二歩と育てられる。

自分の信じるものを発信する

「何で」発信するかを考えられたら、次は「何を」発信するか。その「何を」は自分の中にある信念のようなものだと思う。発信も受信も、本来信じるものが器としてあって、その器から発したり、受けとめたりしているはずなのだ。

自分の信じるものが、好きな小説や漫画や映画であれば、そのことについて語ればいい。語ることで、同じ考えの人が集うことができる。僕の場合、コピーを書くことを通じて、短い文章でも、人の考え方に対して、ポジティブに作用できることを知った。だから、ツイッターでは、何かのきっかけになれたらという思いで、読んでくれた人の背中を押す言葉をつぶやきつづけている。

まず、自分で、相手の役に立てる自分を育てること。そして、つながる姿勢をもつこと。自分は「何で」、「何を」発信するのか。それを考えるだけで、意識は変わり、日々の行動が変わっていく。すると、出会いが積み重なっていくような感覚になる。それを愚直に繰り返してきたからこそ、友人を介して偶然出会えた芦沢さんと、またこうして対談という再開の場をつくれたのだと思う。

第5章 居場所を増やす

自分にとっての豊かさとは。

〜生きてて良かったと思える時間をつくる〜

居場所を探す時の意識

思えば僕はずっと居場所を探していた。アメリカンフットボール部に飛び込んだことも、広告会社に就職したことも、コピーライターの世界に進んだことも、ずっと心の拠り所となる居場所を求めていた。だからか、居場所について古市さんの考え方に、はっとした。

「一つの場所に居続けた場合、そこで失敗したら、その後どうしたらいいんだろう…って不安になるじゃないですか(中略)。自分の居場所を増やしておく、ということは意識してやってきました」

僕も同じ居場所に居続けずに、自分の興味や、人との出会いで、新しい居場所を増やしていた。そして、その居場所での活動が、僕自身の自己紹介にもなっていた。古市さんはこうも言ってくれた。

「いまの自分のままでも居心地のいい場所を探すこと、それでもいいって言ってくれる人と付き合うこと」

古市さんは、いたって自然体。「居場所を増やす」ということを無理に自分に課している訳ではなく、居心地よくいられる出会いがあったり、場所を見つけたりした時に、面白がりながら、身軽に一歩踏み出していったのだと僕は思った。

では僕は、これまでどんな意識で居場所を探していたのだろう。それをずっと考えていた時に、自分にとっての豊かさとは何か、という問いにつながることに僕は気付いた。

2008年、僕が社会人になってから、凄まじい勢いで世の中は変化していった。社会人として、荒波に揉まれながら、どう意識が変わり、行動を起こしていったのか、振り返ってみたい。

就職活動という新たな居場所探し

話は、僕が就職活動をはじめた2006年に遡る。当時、大学3年の夏になると、企業によるインターンシップの受付がはじまる。企業がどんな仕事をしているのか、働く現場を見ることができたり、仕事を疑似体験できるワークショップがあったり。

「あのさ、あの企業のインターン申し込む?どうする?」

いたるところでこそこそ話。大学の教室では、自然と周りの動向を気にするようになる。当時の就職活動は、現在よりもずっと選択肢が少なかったのではないだろうか。正確には、一つの価値観が、みんなの中にあった様な気がする。

「大きな企業に就職することが幸せの近道である」

ご多分に漏れず、僕もそういうものだと思っていたし、その考えを疑いもしなかった。企業に就職する以外にも、起業を目指す人もいたと思う。けれど、僕のアンテナがそっちを向いていなかったのか、その情報は耳に入ってこなかった。

就職活動という新たな居場所探し。ネット上の情報を信じていない訳ではなかったけれど、僕は積極的に社会人の方に会いにОB訪問をした。できるだけ生の声を聞きたかったし、僕のまだ知らない「働く」ということが何を意味するのかリアルな声を聞きたかった。

OB訪問をした時に、いまでも印象に残っている言葉がある。

「個人の限界はないけど、企業の限界はある」

人の可能性は無限にある、けれど人は環境に左右される生き物だから、企業だけは妥協することなく、選んだ方がいい。まだひとりの学生でしかなかった僕は、「これから入る会社に定年するまでいるのだから、就職活動、改めて気合入れ直してがんばろう」と思った。そう、当時は転職さえも、僕の中で当たり前ではなかった。

2008年、僕は「世の中に一体感をつくりたい」という志望動機のもと、広告会社に入社する。そして、その年の9月、リーマンショックが起きる。名前の知られた企業が倒産する。東京・日比谷に「年越し派遣村」が開設される。連日のニュースを、じっと固唾をのんで見ていた。企業は永遠ではない、何が起こるかなんて予測しきれないのだと、僕は肌で感じていた。

自分は何をすべきなのか

そして2011年…社会人になっていちばんの衝撃が東日本大震災だった。交通機関が麻痺し、家に帰ることができない。僕も帰宅難民一人だった。近くのコンビニで食料を確保して、会社のテレビで時々刻々と映しだされる震災の状況を、祈るような気持ちで見ていた。ひとしきりテレビを見た後、僕はデスクでずっとツイッターやフェイスブックのタイムラインを追った。あらゆる情報が錯綜し、みんな混乱の最中にいた。

翌日以降、途中まで進行していたいくつかの仕事は中止になった。当然だ。広告どころではない。企業もありとあらゆる対応に追われている。

困っている人がいる。助けを求めている人がいる。この状況下で、自分がいったいいま、なにをすべきなのか、なにができるのか…答えの見つからない自問自答がぐるぐると渦巻いていた。

世の中が資本主義に疲れはじめている

「素直になれ。真面目に生きろ」

コピーを書けるようになるにはどうすればいいですか? と僕が師匠に尋ねた時に、返してもらった言葉がそれだった。世の中で何かが起こった時、「自分には関係ないことだ」とやり過ごしてはいけない。素直に受け止めなければいけない。そして、たとえ面倒でも真面目に考えて、自分の意見を持たないといけない。世の中の空気を掴んでいなければ、コピーは書けないのだから。だからか、2011年の出来事は、社会人3年目の自分にとって、立ち止まって、大真面目に考えるタイミングだった。

原発の問題一つにしても、自分の生活を支えているエネルギーがどこで発電されているのか、恥ずかしながらそれまで意識をしたことがなかった。右肩上がりの経済成長を追い求めれば、当然その分どこかに無理が生じてくる。

世の中が少し資本主義に疲れはじめているのではないか。大量生産、大量消費。過去につくりあげた仕組みをひたすら回していく。そのためにエネルギーもどんどん必要になる。新しいものができたら、古いものを捨てて、買い替える。そして捨てられたものには廃棄コストがかかり、また社会に負担がかかる。

「人はいつ死ぬのか?」という議論がある。肉体的に亡くなった時ではなく、誰からも思い出されなくなったら死ぬのではないだろうか、という意見があった。僕はその通りだと思った。たくさん働いて、たくさん稼いで、身の回りを豊かな物で飾っても、死んだら物は意味をなさない。僕はそれよりも、人の中でずっと生きていく思い出を残していきたい。自分がこの世にいなくなっても誰かの中に残るものをつくりたいと思った。

自分にとっての豊かさとは何か?

僕にとっての答えは、お金の豊かさを求めるのではなく、心の豊かさを求めることだった。心の豊かさとは、自分が確実に誰かの役に立つ実感のようなもの。だとすれば、だ。日本を変えるなんて大それたことを目指さなくていい。たとえ小さくても、人の心にさわる活動をしていこう。それこそが、僕にとっての豊かさだと気づかせてくれたのが東京・恵比寿での活動だった。

恵比寿の役に立ちたい

2012年に、埼玉県の三郷から、東京都の恵比寿に引っ越した僕は、この街が好きになっていた。その好きを加速させたのが、ウェブマガジン「恵比寿新聞」の存在。編集長の高橋賢次さんが、グルメにショップにイベントに、足で稼いだ恵比寿の耳寄りな情報を発信。僕は街の魅力に惹き込まれていく。

恵比寿新聞のFacebookグループが「2500いいね!」を達成。その記念で、恵比寿新聞は、恵比寿の飲食店のクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施していた。それに運良く当選した僕は、恵比寿新聞の高橋さんと連絡をとり、会えることに。せっかく会えるのだから、当選の御礼を込めて何かプレゼンをしたいと僕は思った。本気のプレゼンは、プレゼントになるから。

「僕は恵比寿にどう役立てるだろう?」

お題をそう決めて考えはじめた。恵比寿の魅力は、おいしいごはん屋さんがたくさんあるところ。朝は爽やかで、夜はほどよく賑やかなところ。レトロな部分と新しい部分が混ざりあっているところ。ぶらぶら散歩しているだけでデートに困らないところ。この街の魅力は本当にたくさんある。それはみんなが感じること。自分なりの発見はないだろうか。突き詰めて考えてみると、雰囲気のいいお店が多いとかグルメな街だからとか、そんな表面的なことじゃなくて。恵比寿にいる「人」が魅力的なのではないだろうか。「えびす顔」という言葉がある。その言葉通り、あたたかく、やさしく、にこにこと、迎え入れてくれる人がいる。恵比寿は、「お高く止まっているオシャレ街」のようにブランドの意味合いで捉えられることが多いけれど、この街の本当の価値はブランドではなく、笑顔なのではないか。そのことを新たに発信できれば、それは恵比寿の魅力を伝えられる意義ある取り組みになるかもしれない。そう考えて、高橋さんに恵比寿横丁でプレゼン。

「やろう!」即決だった。

「エビスのスガオに会いにいこう エビスガオプロジェクト」

恵比寿に住む人、働く人の写真は、高橋さんが撮りためていた。僕が提案したのは、この写真をもとに、コピーをつけて、ポスターにするというもの。そして、このポスターは、恵比寿文化祭で展示されることになった。街の方たちが近所の方を誘い合って来てくださる。写真の前で記念撮影をする、もちろんえびす顔で。高橋さんも喜んでくださって、企画者として、とてもしあわせな気持ちになった。

※恵比寿文化祭での展示風景。写真右は恵比寿のWEB制作会社KNAPの南英一さん

恵比寿という地元

「恵比寿に『こども食堂』をつくりたいけど、名前をどうしよう?」

エビスガオプロジェクトで信頼関係を築いた高橋さんから、相談されたのがネーミングだった。詳しく話を聞いてみると、『こども食堂』を恵比寿につくりたいと考えた末岡真理子さんが高橋さんと出会い、高橋さんが僕に連絡をくださったのだ。末岡さんは、専門学校進学を機に上京、ずっと恵比寿で暮らしてきたそうだ。現在7歳のお子さんが幼い頃、インターネットの情報を頼りに育児をしており、何度も「近所のおじいちゃん、おばあちゃんの知恵を貰えたら」という思いを抱いたそうだ。そして、「こども食堂」の活動を知り、自分も、近所の方が集い、交流する場をつくろうと決心。賛同者を増やそうと奔走、恵比寿新聞の存在を知り、高橋さんに思いを伝えたと言う。その思いのバトンが僕まで繋がったことが純粋に嬉しかった。

そもそも『こども食堂』とは何か?

一人親の家庭や、共働きの増加で、こどもが独りきりでごはんを食べる「孤食」が増えてきている。そこで、子ども達に、栄養たっぷりのごはんを数百円で提供し、かつ食事の楽しさを誰かと共有する機会をつくる食堂のこと。

東京・大田区ではじまって、日本全国にその活動が広まっていた。ただ一方で、こども食堂に行くことで、まわりからすると「貧しくて、寂しい家なんだ…」というイメージを持たれてしまう、という側面も。末岡さんや高橋さんにさらにお話を伺った。

「つくりたいのは、21世紀におけるご近所付き合い」親も子も一緒に食卓を囲んで、近くに住む人同士で知り合って、隣近所で助け合えるような関係性をつくれるような場にしていきたい。

僕はその話を聞いて、これからやろうとしていることは「地元」をつくる活動なのではないですかと伝えた。地元というと自分が生まれ育った街のことを一般的に指す。けれど、いま住んでいる街で、自分のことを知る顔馴染みの人がどんどん増えていけば、そこはその人にとって帰るべき地元になるはず。

「おかえりなさい、恵比寿はあなたの地元です」

そのコピーとともに「恵比寿じもと食堂」という名前を提案。「恵比寿じもと食堂」は2016年の春にスタートを切った。

夢中生産・夢中消費

恵比寿じもと食堂では、餃子に、ハンバーグに、その時々にテーマを設けて、親と子で料理を一緒につくる。活動に賛同してくださる方が、野菜やお米を提供してくださったり、恵比寿の料理屋の大将が、出し巻き卵のつくり方をお母さん達に伝授してくださったり。参加する人も、サポートする人も、みんながみんな出来ることを少しずつおすそ分けして、心があたたかくなる場がうまれている。いきいきと気持ちがつながり合うその場の多幸感に涙があふれそうになった。僕はまだ独り身だけど、家族が欲しくなった。それは、僕の中で、生きてて良かったなと感じる時間だった。

※恵比寿じもと食堂の様子

自分の豊かさを見つけよう、心にさわる活動をしていこう。あの時そう思ってから、行動を起こしてきて、はっと気づいた。

「生きてて良かったと思える時間をつくること」が、僕の豊かさなんだなと。

「大量生産・大量消費」ではなくて「夢中生産・夢中消費」。

そこに流れる時間こそが、僕にとっての幸せだと気付いた。この活動で得られたのは豊かさだけではない。自分の居場所ができたこともそうだった。会社だけではなくて、社会における恵比寿という居場所。いざという時に、助けてくれる仲間がたくさんいる場所。

ここまで考えてきて、やっぱり僕も古市さんと同じく自然体だった。

もちろん、居場所を増えることで、人間関係の摩擦やリスクを減らすということもあるのだろう。でもそれは、誰に対してもいい顔をするということではなく、出会う先々で自分が関わる人には幸せになってほしいという思いの結果そうなるのだ。僕はこれからも、自分なりの豊かさの芯を持って、居場所を増やしていくのだと思う。出会いの流れに身を任せるから、どこにいるのかわからない。そんな想像のつかない未来が、とても楽しみになった。

第6章 生き方をつくる

すべての企画は幸福へ向かう。

〜企画でメシを食っていく〜

好きを貫く生き方

清野さんは目が離せない人だった。描いている漫画もさることながら、どんな状況でも面白がるその姿勢に惹きつけられる。対談の中で、次々と僕も聞き出されてしまったのは、清野さんが会話そのものを楽しんでいたからだ。

そんな清野さんが仕事をしていく中で、突き抜けた瞬間は「もう好きなことを好きに書こう」と思った時。そこから、清野さんの状況が一変していく。きっと、清野さんの「好き」を貫く生き方に、みんなが渦のように巻き込まれていったのだと思う。最後の章は、清野さんの話を受けて、「好き」との向き合い方、そして生き方について考えてみたい。

「好きなこと」と「向いていること」

「好きなことと向いていることが違ったらどうするんですか?」

そんな質問を、就職活動中の学生の方にされたことがある。仕事をしている誰もが一度は、この問いと向き合ったことがあるのではないかと思う。たとえば、何かをつくるクリエーティブの仕事が好きで、でも向いていると配属されたのが営業だった、さあどうする? というような話。

僕の返答はシンプル。もし、好きなことがあるのだとすれば、その好きなことを自分の気の済むまで追いかけた方がいい。好きというのは主観だから、自分が後悔しないためにも。

そして、向いていること。それは自分で「これ向いているな」と気づくことより、誰かから「向いていると思うよ」と言われることの方が多いと思う。つまり客観。自分ではなかなか気付けないその客観は、大切にした方がいい。

「好きなこと or 向いていること」という二択ではなく、

「好きなこと ✕ 向いていること」そこにこそ、自分にしかできないことがあるのではないか。それを実証するかのように、僕は30歳にしてやっと自分の生き方をつくれたと思っている。

自分の「好き」を微分する

僕は広告が好きだ。人事にいたあの時、インターンシップ生の姿に、心を打たれてから、広告をつくる、コピーを考える、という世界に惹かれて、のめり込むように勉強して、コピーライターの肩書きを手に入れて、なのにまったく成果が出なくて、打ちのめされて、それでも好きで諦められなくて、少しずつ結果を出して、いまに至る…。

でも、どうしてここまで来れたのだろう?

自分の「好き」を微分してみる。何かを考えるということが好きだから?いや、もっとつぶさに見てみる。考えたことが伝わって、喜んでくれたり、いきいきしたり…言うなれば心に火が着く瞬間が好きなんだ。だからこそ、企てる、そして実現する「企画」という行為が好きなんだと気付く。

そうして自分の中で辿り着いた「企画」という言葉は、僕の中で特別な響きになっていた。気になって「企」という字の語源を調べてみる。

人が止まると書いて「企」。横から見た「人」と立ち止まる「足」の組み合わせだそうだ。そこから、「人が足をまっすぐ伸ばして遠くを望むこと」を意味する。つまり、「企てるとはまだ見ぬ未来を望むこと」とも言えるかもしれない。ただ、僕たちを待ち受けている未来は、そう明るいものではないらしい。

予測される日本の未来

2014年に発表したオックスフォード大学の調査によると、あと10年で702業種もの「消える職業」「なくなる職業」があるそうだ。スポーツの審判や、レストランの案内係や、ホテルの受付係なんかもそこに入る。コンピューターの技術革新がすさまじい勢いで進むことで、人間にしか出来ないと思われていた仕事が、次々とロボットなどの機械に取って代わられるという。

人工知能が人間知能を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)が起こるとされる2045年。いまからでは想像もできない未来が想定されている。まず日本の人口は1億人を切っているそうだ。そのうち4割近くが65歳以上になっているらしい。そして、日本のGDP成長率は1%未満で推移している。ちなみにアメリカは2%前後、中国は4%前後らしい。その結果、GDPは4位に転落。国と地方の借金は3000兆円とされる。政治や経済、年金や社会保障の問題、それに、予測される震災など、不安要素は山積み…。

この状況で若者は未来に希望を持てているのだろうか?

2013年、日本、韓国、アメリカ、英国、ドイツ、フランス、スウェーデン(計7か国)で各国満13歳から満29歳までの男女に対して内閣府が行った調査がある。

「40歳になった自分は幸せになっていると思いますか?」

その問いに対して、日本で「そう思わない」と答えたのは33.8%という結果が出た。他の国は10%代だから、この数値はかなり高い。日本の若者は未来の幸せをあまりイメージ出来ていないのだ。

それでも僕は思う。それがどうした、と。ロボットが人間の仕事を代わると言われても。人口減少時代と言われても。人口の4割近くが65歳以上になると言われても。それでも、未来は明るいはずだ。

予測を越える未来をつくる

データは過去にすぎない。事実はいま、僕たちの目の前にある。過去から予測された未来が、僕たちの未来なのだろうか。それだったら戦後の日本の厳しい情勢から、ここまで日本が成長することだってなかったと思う。予測を越える未来をつくる。それこそが「企画」なのではないかと強く思う。

こうすればもっと素敵になるなとか。ああしたらきっと喜んでもらえるなとか。想像とか妄想とか、ちょっとした野心とか。心に宿る企てをかたちにできるのが、企画。もちろん考えることはすごく大変で、人に企画を見せるのはものすごくどきどきする。でも「それいいね!やろう!」となった時は飛び上がるほどにうれしい。実現して喜んでくれる人がいたらたまらない。企画をしている時は、自然と後ろを向けない。可能性を信じる、ポジティブな心がなければ出来ない。

きっと、世の中のすべての企画は、未来の何らかの幸福に向かって進んでいる。そしてそれこそ、前向きな気持ちでつながる「世の中に一体感をつくりたい」という僕の目指す生き方そのものだった。その目的を達成するために、僕が企画したのが「企画でメシを食っていく」という場だった。

企画する仲間を増やす

僕がこれから、一人で頑張りに頑張りを重ねて、毎年120%ずつ力をつけていくよりも、同じ志でつながる数十人もの仲間が105%ずつ伸びた方が、結果的に世の中は変わる。だからこそやるべきは、企画する仲間を増やすことだと思った。

2014年、そう思い立った僕はBUKATSUDOのコンテンツプランナーをしている木村綾子さんに連絡をした。(木村さんとは、本屋B&Bのトークイベントで知り合うことができていた)。BUKATSUDOとは、株式会社リビタさんが運営する、横浜みなとみらいにあるコミュニティシェアスペース。大人の部活をテーマに、好奇心をくすぐるさまざまな講座を開講していた。企画力を身に付けられる講座をつくりたい、という思いもあったし、何よりBUKATSUDOのコンセプトがいいと思った。部活に存在する先輩後輩の関係性で学び合える場をつくれたらと考えたのだ。

基本的に何かを学ぶ多くの講座は、講師として大御所とされる方たちがずらりと並ぶ。そこにある「教える、教わる」という一方的な関係性ではなく、部活の1年生と3年生の様な清々しい先輩後輩関係の方が、刺激の総量は大きいのではないかと思った。だからこそ、自分の道を見つけ、現場の第一線で活躍されている様々な業界の30代の先輩方をゲスト講師として招く。そして、後輩として企画の道を志す20代、30代の方たちが集まる場にしたい。僕はその場のモデレーター、部活で言うところのマネージャーの様な役割をやります、という提案を木村さんにした。

「打合せしましょう!」

すぐに木村さんから返信をいただき、そこからBUKATSUDO講座「企画でメシを食っていく」の準備がはじまる。どんな講師が来たら、受講生は喜んでくれるだろう? クラスの人数は何人がちょうどいいだろう? どういう人を選べばいい場になるだろう? どんな風に募集告知をすればこの講座に来たいと思ってくれるだろう?

途中でおかしくなってしまった。

僕のしていることが、あまりに人事時代と重なるのだ。でも、あの時とはちがう。人事時代に育んだ丁寧な調整力と、コピーライター時代に育んできた、心にさわる言葉を届けるという視点が掛け合わさっている。

「どうして僕が人事に選ばれたんだろう?」

配属発表があった時、僕は不思議で仕方がなかった。けれど、僕にそういう適性がある、向いていると感じてくれていた人がいたのだ。客観的に僕を見てくれていた人がいたことを心から感謝した。

「コピーライター ✕ 人事」。自分の好きに、向いていることを掛け合わさった時、他のどこにも似たような人がいなくなった。僕らしい生き方というものが、やっと見えてきた気がした。

心に火をつける導火線

BUKATSUDO講座「企画でメシを食っていく」は、約半年、全12回の講座を30人で受講していく。2015年、無事に第一期終了。今年、第二期のスタートを切ることもできた。

昨年やってみて、ここはキャンプファイヤーのような場だなと思った。講師という強烈な心の火を持った人を囲む。みんなで話を聞いて、課題を解いて、講義が終われば語り合う。その過程を経て、受講生一人ひとりが種火を持ち帰る。そしてまた、自分で火を熾していく。さらに、それぞれがまわりにいる人の心に火をつけていく…。

「この場に来て、本当に人生が変わりました」

昨年、全講座の終了後にそう声を掛けてもらえたことも。提出した企画が評価された時、受講生の方のぱっと顔の表情が明るくなる瞬間を見られたことも。僕にとって、生きてて良かったと思う時間そのものだった。

「企画は未来を変える」そうは言ってもそんなにすぐに変化はでないかもしれない。けれどもこの活動を5年、10年と続けていれば、いつか何かが変わると信じている。もちろん僕もモデレーターという立場に甘えず、心に火をつける導火線として動きつづけたい。一体感の「一」は、最初に燃える「一人」でもあるのだから。

僕は清野さんの話を思い出していた。半日描かないだけでそわそわしてしまう。もはや体質になっている。僕も同じだ。コピーライターになった時、まさか自分が講座をつくることになるとは思いもしなかった。けれどいま、ふと気づいたら「企画でメシを食っていく」のことを考えている。どうしたら変わりたいという気持ちを後押しできるか。考える時間がとても楽しい。好きなことを、自分らしく突き詰めていく。いずれそれは好きを越えて生き方になっていく。自分の生き方をつくること、それが自分の道をつくるということなんだと、僕は思った。

おわりに

待っていても、はじまるもの。

それは、時間。止められないし、勝手に進んでいく。あの時ああすれば良かったな、とか。なんで大切にできなかったんだろう、とか。いくら過去を振り返っても、いまだタイムマシンが発明される気配はない。だから、現実に向き合うしかない。いま、自分は何をしたいのか。この先、どこへ行きたいのか。ただ、考えることは楽ではない。しんどいはずだ。もっと言うと、行動を起こすのは面倒に感じるかもしれない。動いたって何かが変わる保証がある訳でもない。

このおわりにで伝えておきたいこと。

それは、待っていてもいい、待つことを選んでもいい、ということ。まずは既にある列に並んで、その場で最大限のことを学ぶのもありだと思う。いつか、変わりたくて、いてもたってもいられない時のために。それまでじっとエネルギーを溜めておくのも一つの正解だと思う。

そしてもし、いまあなたがある環境にいて、新しいことをやりたい、現状を変えたい、このままじゃいられない、そう強く思ったら、勇気をふりしぼって未来への一歩を踏み出してほしい。それは、まわりの人とはちがう道なのかもしれない。もしかしたら失うこともあるかもしれない。でも、これだけは大切にしたいという潔さが、必ず前に進む原動力になるから。

人生をたぐり寄せる、と言うと大袈裟だけど、振り返ってみると、僕がしてきたことはまさにそうだった。新しい環境に飛び込む。出会いという偶然を大切にする、偶然を偶然で終わらせずに、連絡する、手紙を書く、会いに行く。そこから信頼関係を育てていく。脚本家の渡辺雄介さん、作家の白岩玄さん、映画監督の松居大悟さん、芸人の芦沢ムネトさん、社会学者の古市憲寿さん、漫画家の清野とおるさん。みなさんとの対談を実現できたのも、出会いのわらしべ長者のように、縁を大切にしながら次々と行動しつづけてきたからだ。

「待っていても、はじまらない」このタイトルが、僕自身の背中をずっと押してくれていた。僕はこれからも進みたい。自分の意志で一歩、二歩と。どこまでいけるか、その先に何があるのかはわからない。だからこそ未来は面白いと信じて、堂々とわくわくしていこうと思う。

時間は待ってくれない。けど、自分の時間を、自分の生き方で行けば、それが自分の道になる。だから大変なことがあっても、めげずに、諦めずに、進もう。この本に書かれた言葉が、あなたの勇気やきっかけになれることを心から願う。もしあなたと会えた時、あなたの道の話を聞かせてもらえたらとても嬉しい。その日まで僕も、この言葉を大切にしながら自分の道を行こうと思う。

潔く前に進め。

2016年8月 阿部広太郎

ーーー

あとがき

不思議なもので過去の自分の言葉にはっとさせられたり、ちょっと救われたり。note用にまとめなおすのが意外とタイヘンで。でも、自分に会えた気がして、やってよかった。ここに書いた言葉が、すこしでもあなたの気づきや、爽やかな心持ちにつながっていたらなと。

どうでした…? 感想、聞ききたい。次、どうするかを考えている人に読まれてほしい!シェアしてもらえたらめちゃうれしいです。「あの人に読んでもらいたい!」と思った、あの人にこのnoteのリンクを送る、でも!

もし完全版を読みたい、本として手もとに残しておきたいと思ってくださった方は書籍をぜひ。対話部分の説得力が凄いんです。そしてお会いできた時、サインさせてください…!

この話のつづきは「今」つづいています。もしよかったら、ツイッター、フェイスブック、フォローしてもらえたらうれしいです。

🎊祝!刊行🎊#それ勝手な決めつけかもよ?

— 阿部広太郎|『それ、勝手な決めつけかもよ?』刊行🎊 (@KotaroA) May 27, 2021

だれかの正解にしばられない「解釈」の練習

刊行を記念して「はじめに」を全文公開します!

勝手に自分を諦めない。自分の解釈で生きていくために。はじまりであり「招待状」でもあります。

どうか手にとっていただけますように🕊https://t.co/OnwMteR3os

この本は今でも、コツコツ手売りしてます。「自分が本屋だ!」という気合で。動き続ける限り旬はつづく。

時間は経っていますが、本の刊行イベントあったら呼んでください!いくぞ〜!

それでは、またどこかで。2020年の年始、今、2冊目の本を書いてます。いつかあなたに届きますように。

※※※

そう、そして。

「待っていても、はじまらない」と動き出して、ダイヤモンド社から声を掛けてもらえて続編のように書き上げたのが「コピーライターじゃなくても知っておきたい 心をつかむ超言葉術」(ダイヤモンド社)でした。ぜひ、読んでいただきたい…!

激動の世の中ですが、きっと会えると信じて、ここまで読んでくれたあなたに感謝、ありがとうございます!

いいなと思ったら応援しよう!