アイス棒構造解析_Rhino+gh

アイス棒を使った構造体について、簡易的に構造解析するツールを作ってみたので公開します。

接合部は剛接合、材料諸元もスギの無等級材と、かなり大雑把な設定にしているので、今後バネ材の組み込みなど進めていくつもりです(つもり)。

流れとしては

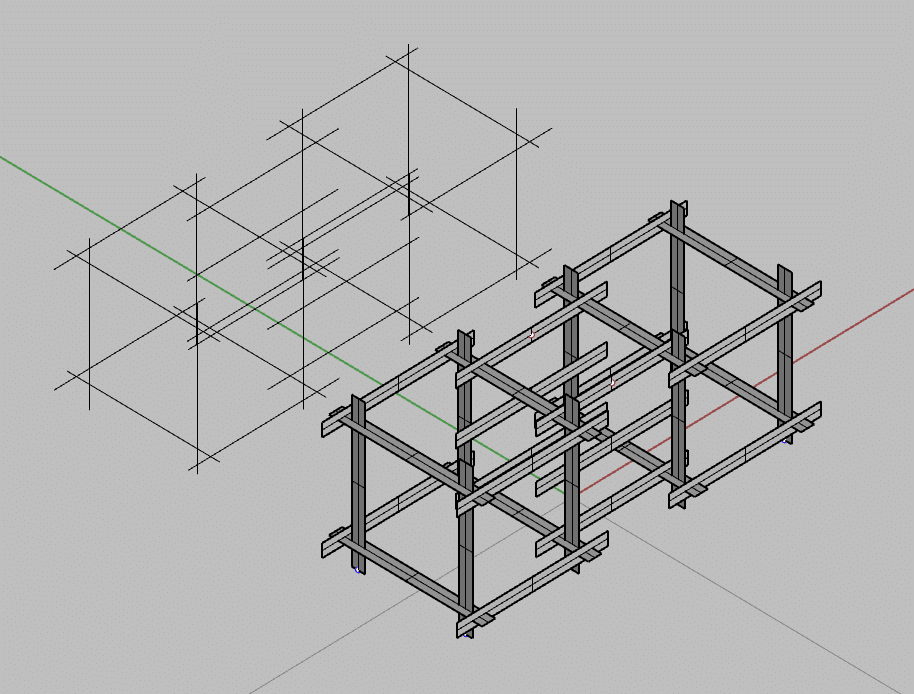

1.要素、境界条件、載荷点をモデリング(Rhino)

2.要素等の読み込み(Rhino→grasshopper)

3.断面、材料、荷重などのデータの追加(grasshopper)

4.Karamba/Openseese for grasshopperを使った構造解析(grasshopper)

という感じです。

初学者の方は、以下を参考にしてください。

grasshopper

Karamba3D

Openseese for grasshopper(開発者様の研究室サイトです。)

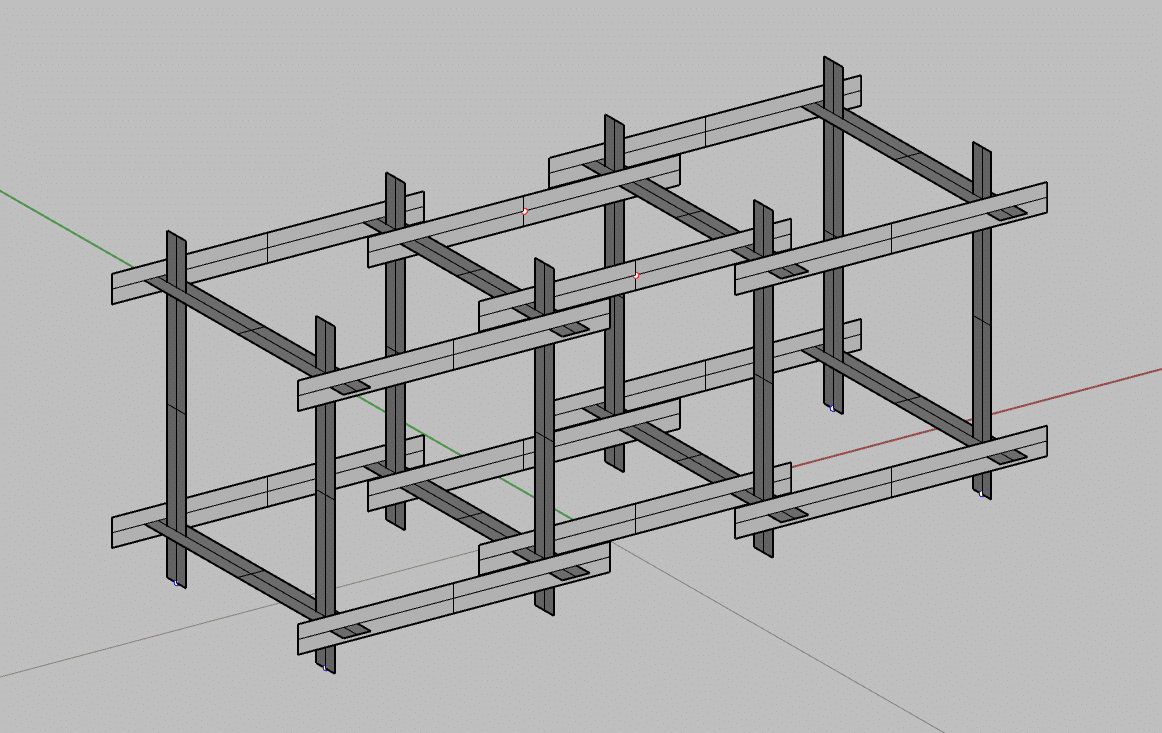

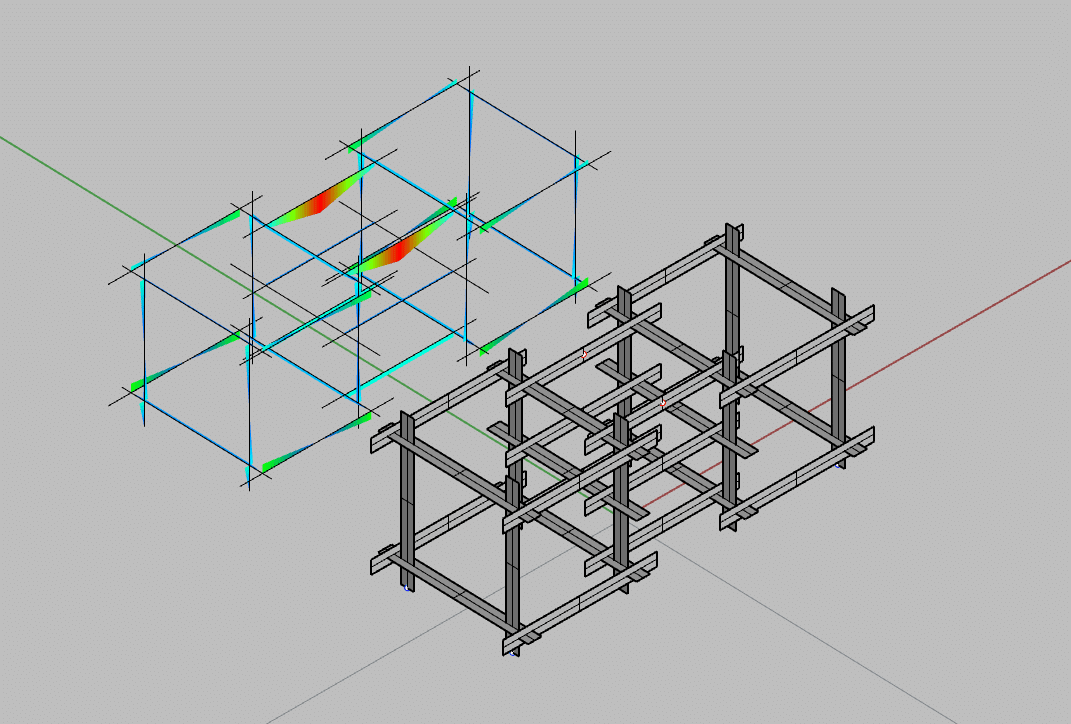

アイス棒のモデリング

以下のファイルを開いてください。

アイス棒レイヤーにあるのは以下のモデルです。

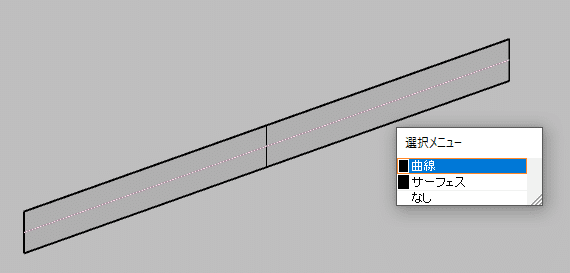

以下の二つのジオメトリがグループ化されています。

線分 材軸を指定する

サーフェイス 材の向きを指定する

このワンセットをコピペしてモデリングするようにしてください。

※レイヤーを間違えないように気を付けてください。

レイヤー[載荷点][境界点]には、それぞれ名前の通りのPointを指定しています。

追加したい場合は、単純にRhinoでPointを追加するだけでOKです。

※レイヤーを間違えないように気を付けてください。

grasshopperの起動

仕組みは大体同じなので、無料で使えるOpenSeese for grasshopperを使用した場合について解説します。

以下のghファイルから、好きな方を選択してください。

※ファイル名が文字化けする場合は、拡張子を書き直して使用してください。

ファイルを開くと、構造解析が完了します。

右の方のコンポーネントの、下にあるラジオボタンをポチポチすると、いろんな結果を見ることができます。

詳細は、最初に示した参考サイトをご確認ください。

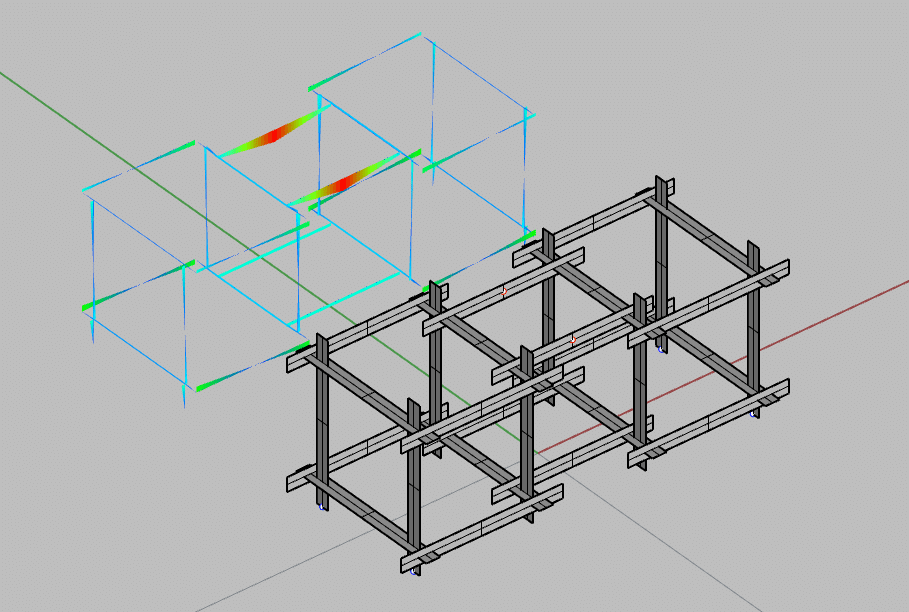

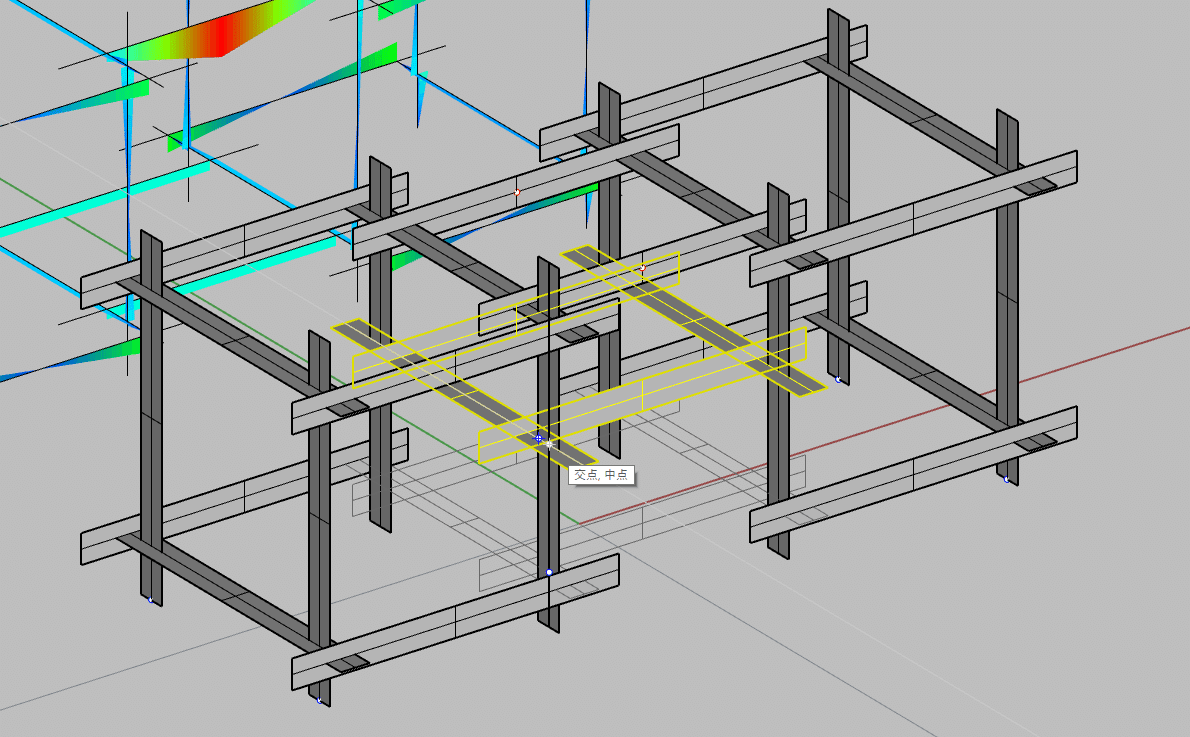

部材配置の更新

Rhinoとgrasshopperの解析はリンクしています。

Rhinoでアイス棒を追加してみましょう。

Rhino上で、中央下のユニットを、上方向にCopyします。

すると、横に表示されている解析モデルに要素が追加されました。

解析結果がすぐに更新されます。

しかし、位置がずれていたりすると結果が表示できなくなってしまいます。

部材芯が必ず交差していることを注意しながら作業してください。