企業にとってのフィールドの意味

「ソシエタルデザイン」についての続編です。

主に、価値の探索フェーズと、企業にとってフィールドに接続する意味を書きました。前編はこちらから。

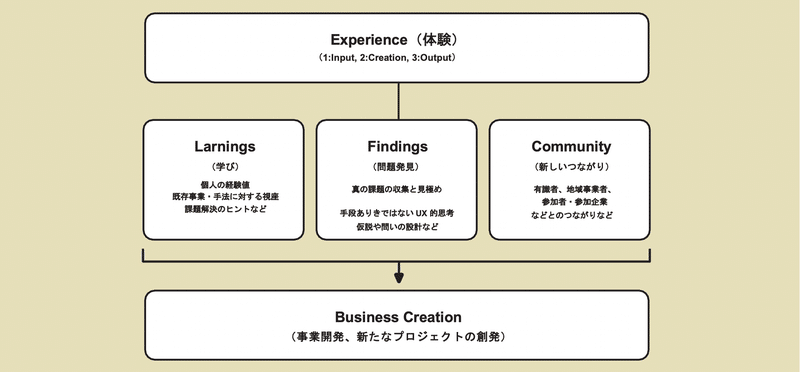

価値を探り、生み出すためのフレームワーク

前の記事では、これまで僕自身が取り組んできたソシエタルデザインについて、さわりとなる考え方を書いた。

それは社会と企業、生活者とをつなぎ、新たな価値を生むデザインのこと。

リビングラボをはじめ、さまざまな共創の取り組み・しくみが生まれている。

これらのプロジェクトが生まれる前段に、価値探索フェーズがある。

課題や価値の源泉は、所与のテーマや固有の産業だけとは限らない。

可能な限りリサーチやヒアリングを重ねながら、仮説を構築していく。

このときにも使われるアプローチが、アクティブワーキングだ。

現地をフィールドワークしながら、地域のキーパーソンを訪ねて個々に対話を重ねたり、ワークショップによってアウトプットを生み出していく。現地に滞在しながら仮説検証や価値創造を行うデザインスキームである。

さまざまな体験や関わりを通して、多角的な視点を獲得する。

同じチームで活動する菊石さんは、ビジネスパーソンにとっての「感性と感受性の受容」の機会と述べている。

あるフィールドにおいて、多様な知識や経験、感性を有する人々が共に出会い、潜在的な価値や課題を探索しながら、自身の仮説に紐づく形で、新たな事業機会を探る。これこそアクティブワーキングの本質なのかもしれない。

事実、これまでいくつもの共創プロジェクトの起点となっている。

なお、最近では、アクティブワーキングのフレームワークを、特定企業のデザインプロジェクトの一環として活用することも増えてきた。

リサーチにおける仮説検証や価値探索、地域との共創可能性の探索を、個別の企業と共にフィールドに降り立ち、探っていくイメージだ。

このときも、単一の部署や画一的なメンバーよりも、特性の異なる人を混ぜ合わせることによって、深い洞察に行き着きやすくなる。

企業にとってのフィールドの意味

企業にとってのフィールドは、さまざまな意味を持つだろう。

・事業機会を超えて、生活者や生活のシーンと出会う機会

・社会課題の実態や、特定テーマの先進事例に直に触れる機会

・実際の社会空間・生活空間において、価値を検証できる機会

・多様なレイヤーの、未来の共創パートナーと出会う機会

こうした機会の重要さは、まだあまり着目されていないかもしれない。

しかしながら、同質性のリスクは長期的にみて、組織を蝕む。

よく「サイロ化」「タコツボ化」という言葉で表現されるけれど、それは縦割り的な組織内の問題だけではなく、社会との接点が乏しい組織のあり方そのものにも当てはまるのではないか、と強く感じる。

前回、単線的な価値形成が通用しない、と書いた。

VUCAと呼ばれる変化が激しく不確実性の高い時代には、従前のモデルやアプローチのみでは、限界性のリスクにさらされやすくなる。

同質的な組織文化における当たり前は、世の中の当たり前とは限らない。

これまでの成功体験や市場は、これからも安泰・磐石である保障はない。

だとすると、組織自体が弾力性をもって変化に適応していけるよう、自らのレジリエンスを高めていくほかない。

そのためには、良質なインプットを得る機会が内外に開かれ、知や仮説を創発や改善につなげていく姿勢(体制やしくみ)が肝要だ。

個人もまた、同じである。

そもそもイノベーションは、内発的なインサイトを得ることからはじまる。

技術の適用や利益の創出が先立つものではない。

ほかの人が見過ごしてしまうことに違和感やモヤモヤを覚え、当たり前を一歩引いて捉え直し、潜在的な課題を自己の問題として問い直す。

大仰に「イノベーション」などという言葉を並べるまでもなく、ふだんの業務や提供価値を見つめ直す視点は、どんな職種や立場でも、日々の出発点となる本質的なスキルセットと言えるのではないだろうか。

したがって、これから多くのビジネスパーソンにとって、問題だと把握し、問いを立てる力は大切になる。

そのために必要な洞察力を育むことを、センスメイキングという。

フィールドは、その絶好の機会だと考えている。

フィールドで出会えるもの

従来、文字どおりの〈利害関係者〉ではなかった潜在的なステークホルダーと出会えるのが、フィールドの価値のひとつである。

みだりに接点をつくればよいわけではない。

けれど、接点がなかった分、新たな知や視点が得られる可能性は高くなる。

そもそも、これからの時代、広い意味で企業が影響を及ぼさない対象など存在するのだろうか。

近視眼的に捉えるのではなく、顧客である企業のその先、または顧客である生活者のその先を見据えることが、より良い体験やサービスの提供にもつながり得るのではないか。

出会うべき対象は、人間だけではないかもしれない。

自然環境や生態系といった風土的なものや、歴史や文化や慣習などこれまで時間とともに育まれてきた人文的な価値。

目に見えないしくみや、それぞれが織りなす関係性(人間同士、人間以外との無数の)も、フィールドに赴くことで実感を得ることが可能になる。

構造的な課題や価値の重なりから、新たな問いを見つけ出す。

そして、自社に持ち帰るもの、社会に還元していくものを、その実現可能な方法を含めて、考えるきっかけを与えてくれる。

新たに培った関係性が、その動きを促進してくれる。

僕自身、これからもどんなプロジェクトを起こしていけるのか、どんな価値が生まれる瞬間に立ち会っていけるのか、楽しみは尽きない。

<参加者募集中のプログラム>

近く京丹後市で、アクティブワーキングを開催する。

京丹後は、海に面する京都北部に位置するまち。

ローカルイノベーターが多く、地域資源を活かしたユニークで創発的な動きが同時多発的に起こっている場所だ。

(その特徴や魅力は、折に触れてお伝えしていきたい)

さまざまな人々がひとところで関わるアクティブワーキングは、フィールドにおけるギャザリングであり、それ自体が共創的な活動でもある。

思いもよらない気づきを得たり、新しい連携や枠組みの可能性に近づく。

仮説をもって臨むことで、自社に還元できる機会も大いに膨らむはず。

以下、ご参照のうえ、ぜひ参加してほしい。

11月30日(水)〜12月2日(金)に丹後リビングラボの取り組みのひとつとして、都市部企業の方を対象に、着地型事業創造プログラム「アクティブワーキングin京丹後 地域とサステナブルな事業アイデアをデザインする2泊3日」を開催することになりました。

テーマは「地域と都市のCo-Update」。

地域の課題から自社を見つめ直すビジネス創出の機会としてご活用ください。

詳細は下記よりご覧いただけます。

Keep in touch!

📖 読むIDL

- IDx(公式noteマガジン)

🎧 聴くIDL

- IDL/R(SoundCloud / Spotify)

💌 届くIDL

- ニュースレター登録