TCG用バインダーの中でボドゲを作ったら

基本的にこの記事は下記のゲームを作成した(2014年)時に書いたときのデザイナーズノートです。

書いたときは頒布前だったため、ネガティブな部分等書きづらい事も正直あったと記憶しているのですが、もう再販もさすがにないとは思うのでその部分や考えが変わった部分も追記します。(間の8年間で立体ゲームは3つ作成しております)

追記部分は

このような形で追記

また今思うと違う部分はこのように取り消し線で記載します。文章を削ったり修正は最低限で

当時の言葉のままのため、文章中はバインダーではなくファイルという単語になっております

1.ファイルのもつ特徴について

ファイルの持つゲーム性の一つ(Chronos Recordで使用したもの)は『インタラクションの強い立体構造』です.丁寧に説明すれば『一番下のシートにカードを入れれば全てのシートから見えるが、潰されやすい.上のシートは潰されにくいが、見えるシートが限られている』というジレンマをどう使うかが鍵となります.

陣取り、拡大再生産、パズル、TCG(カード特殊効果)のいずれかを軸に組み立てるのが良いでしょう.

今、昔と違うものを作成するなら、『ページがめくれると現れる』という部分をTCGでいうブリンクのように使ってETB(カードが出た時の効果)を何度か再利用する というのも良いかもしれません

また、今のところまだためしていませんが『新しい情報提示方法』としても可能性があります.ファイルはボードと違い、プレーヤー間で回す事ができます.また、(見れるのは1ページだけにすれば)ドラフトされるカードセットと違い、回っている情報の一部だけを見せることができます.パズルを軸に推理ゲーや記憶ゲーあたりを作る事も出来ると思います

試した中で完成したのは推理ゲームですね。

①配られたカードを自分のファイルに配置して開始

②カードを使用しながら全対戦相手の王を見つけると勝ち

その際、強いカードほど盤面の情報を出してしまう(そのカードを抜く、位置を教える、マナを生み出すカードが一定数見えている必要がある等)

ファイル複数というコンポーネントの都合上、今まで作成したゲームの中でも販売は絶対に無理ですが、好評ではありました。今のゲムマでファイルは市販品使ってねは厳しいだろうなぁ。

逆に厳しかったのはドラフトゲーム。

メモなしで立体構造蟻にするとメモありでもファイル一個が限界でした。同時実行の良さが消えるとドラフトはやれたもんじゃありませんし、メモなしでは立体である意味が出せませんでした。

記憶ゲーは単純に好きでないため試していません。

2.ファイルであることの魅力について

僕が感じた最大のメリットは『珍しい』とか『新しい』と思ってもらえるキャッチーさですがそれ以外にもファイルを使うメリットはあります。

2-1.ページをめくって状況を確認していくこと自体が楽しい

状況を確認する時間は基本的に作業であり、本来は面白さにはつながりにくい部分です。ただ、特殊な風貌をしていることもあり、歴史書や卒業アルバムなどに見立ててやると確認する時間自体を面白くかつモチーフを感じるものにできます.

2-2.立体構造を安価に作れる

同人ボドゲの原価を労力も精神的負担もかけずに安く作るコツは発注するアイテム数を減らすことです.最低限の仕様ならボードと箱をファイル一つで賄える事は大きなメリットです.(キャラメル箱100個発注でも一個当たり150円程度しますからね^^;)

最低限の仕様ならボードと大箱両方よりは安く済むのですが

・カードとファイルで別の場所に発注する事になり、スケジュール管理コストが増える

・箱が無いため店売りが厳しい

という弱点はあります。

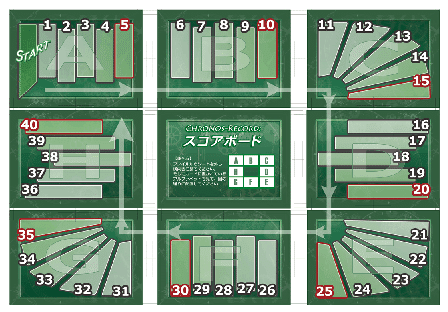

スコアボードもこんなふうにカードにして印刷してしまいましょう.

値段重視なら 厚紙+穴2つ開けてもらうように交渉が最安値です。カードの隙間部分もないのでデザインもしやすいはず。

(ただ、”工夫してる”という点、『ファイルのゲーム』というコンセプトが伝わるという点で良い評価をいただいたことがなんどかでもあったりもするので… )

2-3 TCG好きにアピールできる

なぜ、これを書いていないのだろう。

これは単にTCGに使うアイテムを使っているだけではありません。

このゲームと同じ仕組みを使う場合

・”全てのカードが除去”、

・”でも最低保証(入れたページから消える事は無い)”

という特徴を持ちます。

派手なカードを抑制しつつ、除去(上にカードを配置される)ですぐ1シートからしか見えなくなるため、かなり特殊な形でバランスはとれます。

よくいえば派手、悪く言えば大味なゲームになりやすい事を意味します。

こつこつと小さなプラスを積み上げていくゲームになりやすい近代ヨーロッパのゲームと差別化は容易なので、あとはどうポジティブに感じられるよう仕上げるか(あるいはそういう層にアピールするか)ですね

2-4.既存のゲームをファイルゲーム化できる

高い評価を得たボードゲームのカードゲーム版って結構出ていますよね.それと同じような形でファイルゲーム化をする事でゲーム作りの感覚をつかむ事ができます.かなり特殊な仕様なのでまずは作ろうとしているゲームと同じジャンル同じモチーフのゲームをファイルゲーム化することで感覚を掴むのが良いでしょう

流石にそれはない。良い意味でも悪い意味でも個性的なので、元のゲームの印象は消えます

3.ファイルであることの弱点について

もちろんいい事ばかりではありません.弱点もあります.

3-1.ターン数に融通が利かない

ファイルゲームは『透けている』事に意味があります.従って埋まりきったり、全て抜けてしまったりしてはいけません.挿していくなら70%~80%になる頃にはゲームを終わらせるべきでしょう.

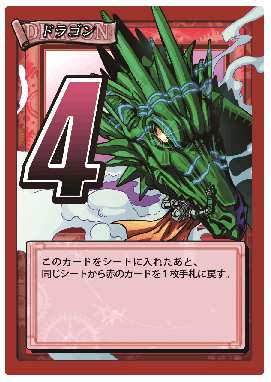

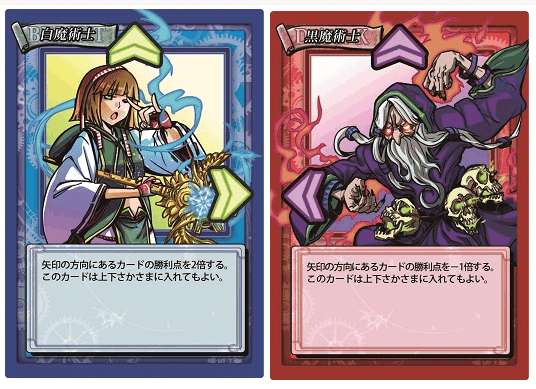

下記のような自分のカードを戻すカードを用いて埋まるタイミングを調整する事ができます。

開発中からこのカードの『カードを抜く』という動作が高い複雑度を生むことはわかっていました。(そのため、このカードは初回推奨セットから抜いていました。)

このカードの複雑度は

①通常のTCG同様、ETB使いまわしができる。

v

②変化する情報が多い。具体的には以下の通り

・戻したカードがあった場所に出せるようになる

・マジョリティが未決定状態になるなど

・戻したカードにつぶされていたカードが見えるようになる

・能力の復帰

・見える数字(獲得する可能性のある勝利点)の変化

・マジョリティの変化

当時は『1動作で情報がたくさん置き換わるのは良い事』と考えていましたが、限度はあります。

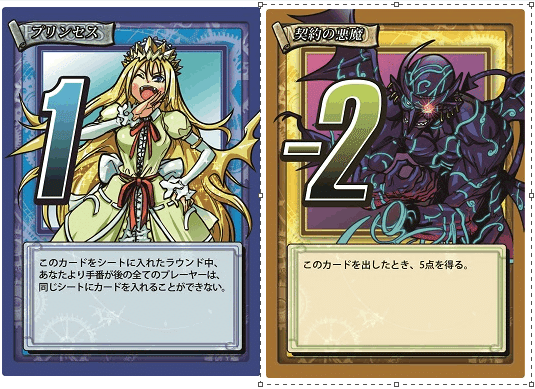

3-2.他のゲームより視認性を意識する必要が高い

盤面の情報が全て同時に見れない事はミスを多発させ、プレーヤーから反感を買う可能性があります.

Chronos Recordでは①色の面積やを数字大きくする、②キャラクターにかぶりが無いようにする(具体的には男:女:モンスターの比を5:3:2にするなど)、③カードを出したターンにのみ効果を発揮するカードを多く採用(逆に常在型能力は消極的採用)する等でフォローしています。

ここには書いていませんが

正直、通常の『ゲーム内容に合わせた良いUIを作る』ではなく『良いUIに合わせたゲーム内容』を作る必要があります。

例えばオセロ、囲碁のような ”挟む、囲う” と言った目的は3Dで行うと状況認識の難易度が高まるので危険です。

このゲームではマジョリティ(各ページから見える自分の色のカードの枚数)というかなり認識しやすい部分の重要度を上げて作成した事が良い結果につながりました。

これ以外であればマークや色の『有無』、『縦横の連続』といった要素がパラパラシートをめくりながら状況を見る楽しさにもつながり良いと思います。

逆に上の画像の右2枚が担当した『矢印によるパワーup(down)』は面白いが要調整の要素でした。

入れたシートより上のシートで良くない状況(相手のパワーアップ、自分のパワーダウン)が何度か起こっていました。(初回プレイ推奨セットに両方を入れたのは今では間違いだったと感じています)

また、計算が面倒になる上、上下が自由だったためプレイ中、何度も矢印の向きを確認する状況が多々見られていました。

(※後者は2枚の矢印の向きが違うことも影響しています。同じにしてしまうと白魔術師によって自分のカードをパワーアップさせたすぐ上のシートに黒魔術師を置かれてしまうので必要悪ですが)

また、上記ドラゴンとの組み合わせによる盤面の複雑度の爆発は更に大きいものでした

※プレイしないとわからないと思います。以下が起こります

・魔術師が抜ける事による数値の変化

・魔術師が戻る事で別の部分に出すことができるようになる

・魔術師の上に置かれたカードを戻す事で思わぬところに矢印が向く

厄介なことに黒魔術師、ドラゴンともに評価は高く、抜くことも(シンプルな効果故)調整する事も困難でした

当時の私の選択は

①山札の削除(=そのゲームで使う全てのカードを手札に持って開始。つまりランダムによる複雑度の排除)

②ファイルの状況確認をいつでもしていい事の明記、強調。

③カードの選別(『相手のカード除去』、『両隣のカードの合計値が自分の数値になる』等のボツ)

④見た目を犠牲に魔術師カードの矢印を大きく

⑤矢印の無いカードを魔術師にしない。

⑥計算箇所を減らすカード『バーサーカー】の採用

⑦黒魔術師とドラゴンを両方使う場合は、黒魔術師が場にいる状態からスタートを推奨

⑧(何か言われたらバタフライエフェクトって言い張る。歴史改ざんした人って『そんなはずでは』って状況に必ずなるよね と言い張る)

と思いつくことをすべてやる事でした。

いま評価すると①と③は正解、④や⑤はまだ甘い(今なら矢印をもっと派手な色にし、2人だけ正面を向かせる等してポーズでも目立たせます。)、⑥は計算が楽になるが、被害も大きくなるので一長一短

という感じです。

3-3.ボードの大きさを調整できない.そしてちょっと狭い

といっても3×3しかない訳ではありません。

1×2(絵葉書コレクション用)、2×2(TCG)、2×3(TCG)、3×3(TCG、名刺)、2×5(名刺)、4×5(ビックリマンチョコシール用)といったバリエーションがあります.タイル配置系を作るなら4×5等、作りたいものに合わせたシートを使ってみましょう

ビックリマンチョコシールサイズ使えば、立体思考のテトリス系パズルゲームは作成していました。『面白さはあるが、面白さが大量にシールを差し込まないといけない面倒さを超えてこない』という自己評価のため2015年から~2021年ごろまでセルフテストプレイどまりでした。

が、なぜかファイルでなく紙ペンになりました。

あまり枚数が多くても入れる作業の手間が大きいので、3×3で良かったのだと思います。

3-4.大箱サイズである

結構ネックになるのがこれです.ゲムマに出店する場合など、他のスペースも考えるとダンボールを積み上げたくないなら150個、積み上げても250個程度が搬入できる限界でしょう.

それ以上売りたい場合、事前に委託できる条件を販売店に聞いておくことが重要です.ないしはシリーズ化してファイルを持ってきてくれた人に中身だけ売るかですね.