ちっちゃな頃から、大きくて

ちっちゃな頃から悪ガキ、ではなかったけれど、大きかった。

産まれた時は、2500グラムに届かず、逆子で、臍の緒をぐるぐるカラダに巻きつけていたらしい。

なんとクリエイティブな、といいたいところだが、下手したら、酸欠や窒息死だ。

そう見てとったお医者さんは、とっさに出ていた右足をグッと引っ張って私をこの世に送り出した、いや、引き出したという。

左脚はまだ胎内だったから、結果、脱臼し股関節が曲がって産まれた。

だから、私は、産まれてすぐ数か月を、脚にギプスをつけ、保育器で暮らしたらしい。

♢

「そのときに病院でもらったカルシウムの量が多過ぎちゃったのよ」

祖母はいつもそういった。

だってその後、あまりにたくましく育ってしまったから。

3つ上の姉は、背が小さく細かった。

だから、パン屋の店先にふたりで立っていると、必ず私のほうがおねえさんに間違われた。

産まれた病院の看護婦さんが、お昼のパンを買いに来ては

「あらぁ、あの小っちゃかった赤ちゃんが、すっかり大きくなって」

と歓声をあげた。

もちろん、今思えば、トラブルつきで生まれた小さな赤ん坊が、大きすぎるくらいにしっかり育っていることは、看護婦さんにすれば純粋に喜ばしいことだったのだろう。

でも、保育器の記憶なんてない私は、大きい、大きいと連呼され、幼心にもなんだか傷ついた。

♢

小学6年生になった段階で、私は婦人服を着ていた。

だって、サイズがなかったから。

母が商店街の天狗屋さんで、抹茶色のスカートや渋紫のセーターを買ってきた。

嫌だった。

今なら小学生の160センチは珍しくないだろう。

大きいジュニア服だってあるだろう。

でも。

渋い色合いの婦人服を着て、ひょこっと他の子供たちから飛び出し、頭に小学校の校帽を被った私は、遠足や林間学校でいつも引率の教師に間違われた。

嫌だった。

♢

だから母に裁縫を習った。

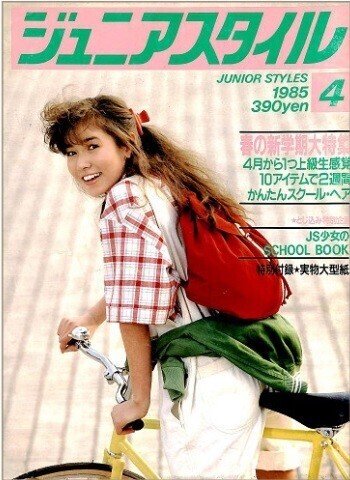

当時、「ドレスメーキング」という雑誌から「ジュニアスタイル」というティーン向けの別冊が出ていた。

ドレスメーキングというだけあって、そこに載っている服は、全て巻末にパターン図がついてきていた。

そう。自分で仕立てればいい。

ツイードのミニスカートや小花柄のフレアスカートに印をつける。

母は難易度をみて、こっちにしておけ、このデザインは省略しろとアドバイスする。

デパートの包装紙で型紙を作り、タックを入れたり、ダーツを取ったり。

お小遣いで買えるのは、写真通りの素敵な生地ではない。

ユザワヤでワゴンに入っていたり、セールになっている「似た感じ」のもので妥協する。

だから、できあがったものは、紙面でモデルさんがほほ笑むような雰囲気には決してならなかった。

♢

でも、考えてみたら。

あの時の修行のおかげで、中学の家庭科の授業で作ったギャザースカートもパジャマも割烹着も。

とっとと縫い終えて他の子の手伝いができるくらいだった。

ロンドンの家にはミシンはないけれど、チャリティショップで買ってきた古着に、カラダに沿うように手縫いでタックを入れたり、裾をあげたりはいつものこと。

洋裁の基本がわかるようになったのは、あのとき、かわいい洋服が着たいという気持ちがあったから。

そう思うと、よかったのかもしれないな。

いいなと思ったら応援しよう!