自転車日記 ロードバイクの乗り方 1万時間の法則

21世紀初頭のロードバイクブーム

この頃はロードレースが人気だった。特にツール・ド・フランスが日本でF1並に人気があった。

この時代、クリエターの間でロードバイクが人気となる。大友克洋さんや、ジブリのアニメーターもロードバイク乗りが多くいた。

有名な所で、大泉洋の声優でも知られた。茄子シリーズのアニメがある。

アンダルシアの夏 スイーツケースの渡り鳥

原作は黒田硫黄の茄子シリーズだ。この漫画は面白い。

しかし後に、このロードレースの黄金時代の1999年から2005年、ツールドフランスの優勝者のランス・アームストロングがドーピンで失格となった。衝撃だった。そしてこの期間優勝者はなしとなった。それくらい成績は圧倒的だった。ドーピング無しでも戦えたはずだと思う。

この時代ロードバイク乗りの芸能人も多くいた。有名なのは忌野清志郎さんだ。もし、生きていればまだ乗っていたのだろうか、この時代のロードバイク乗りは、英雄だったランス・アームストロングの没落とともに消えていった感がある。

血液ドーピング

ツール・ド・フランスでランス・アームストロングがやっていた血液ドーピング。高地トレーニングで、Ht(ヘマトクリット)値は50少し越える程度、おそらく50を異常に越えるとドーピングを疑われて大体失格になる。このギリギリでやっている。

Htの高いフレッシュな自分の血を保存しておき、試合前に輸血するドーピングだ。感染症の危険性もある。

ヘマトクリットは、「血液全体の中で赤血球が占める割合」これが酸素を体中に運ぶ割合となる。高いほど疲れ難いが、血液はドロドロになり、心臓に負担をかける。突然アスリートが心臓発作で死ぬ事件があると、私はドーピングを疑ってしまう。

マウンテンバイクブーム

一方で、この期間は日本ではマウンテンバイクブームだった。私はこの時期はマウンテンバイクがメインで、ロードバイクはトライアスロンの時に乗るだけだった。だからトレック、スペシャライズド、キャノンデールはマウンテンバイクのメーカという認識だった。

マウンテンバイクは過激な仕様競争から、値段が高騰、さらに山でしか乗れない仕様となり、街を走れないマウンテンバイクとなり、そのブームが去った。

この後にまたロードバイクブームが来るが、2008年頃から弱虫ペダルの影響も大きい。

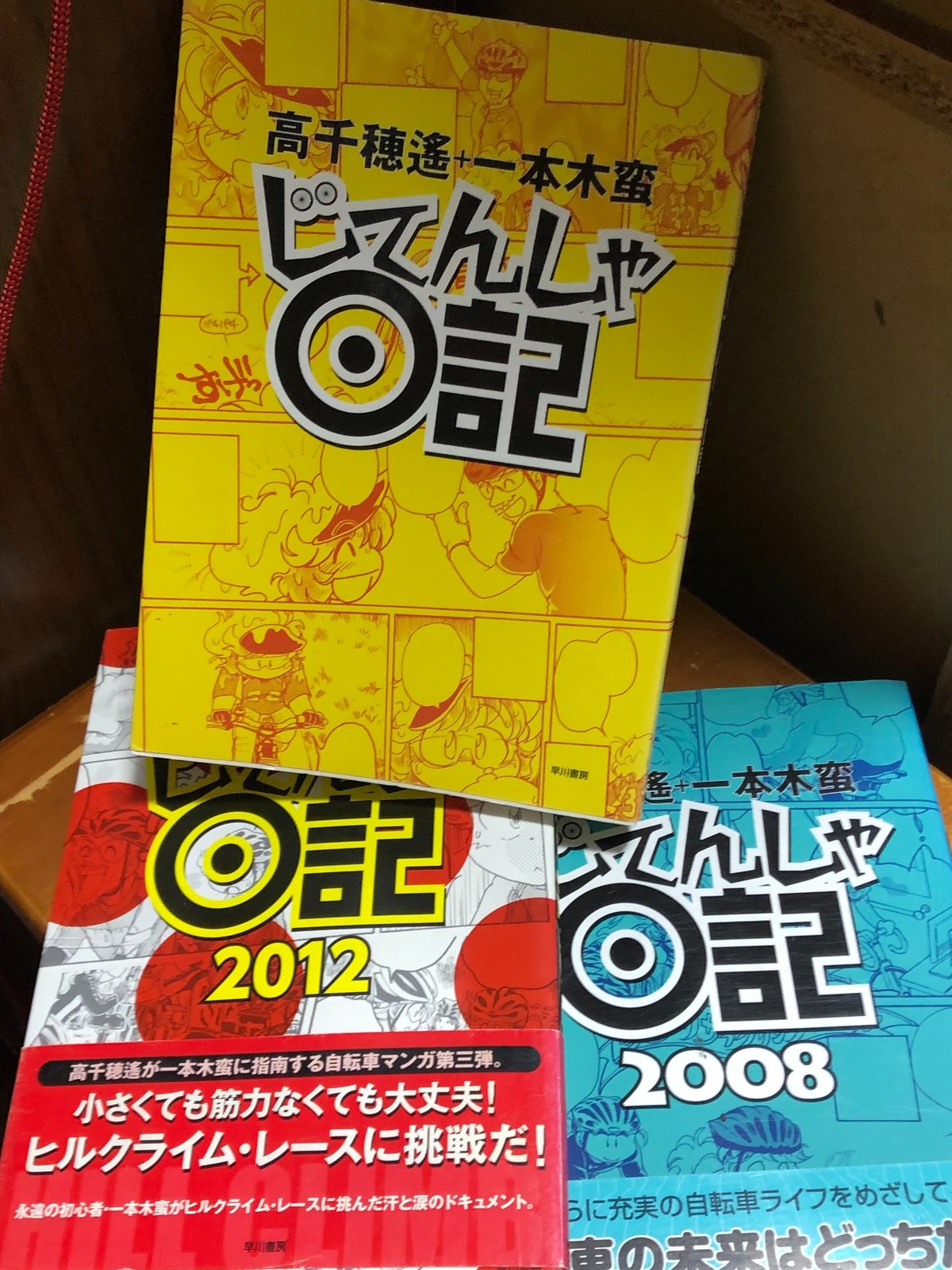

この頃のロードバイク乗りは、グルメライド、ロングライドとヒルクライムが中心となっていた。また女性が大挙して乗り始めた。お洒落なイメージ戦略が功を奏した。そして、自転車本が多く出版された。初心者向けだが結構面白い本が多かった。

高千穂さんの本が売れていた。高千穂さんは地元なので、この時期よく道で見かけた。格好いい爺さんだった。

乗り方

早川さんのカメムシみたいな乗り方もあったが、一番衝撃的だったのは、堂城さんのヒラメ乗りだった。これは今のマウンテンバイクの乗り方に通じるものがある。幅広ハンドルで前加重。筆者が29インチのマウンテンバイクを乗る人なので、今更そうだったのかと思う次第だ。

1万時間の法則

このヒラメ乗り、高千穂さんが心頭いていたようだ。しかし、スポーツやお稽古ごとでは、1万時間の法則を越えた人でなければ、乗り方はなんでもいいと思う。型が出来てないので、どうにでもなる。どれも結果は変わらない。取りあえず1万時間練習する方が先決だ。諸説あるけど、私はその通りだと思う。

水泳でも大体5歳から始めて、平均週5時間練習して、年間2000時間練習すると5年で1万時間、10歳くらいから選手となる。そしてジュニアオリンピックを目指す。

テニスでも、あの変則と言われる伊東あおい選手(世界ランクが現時点で日本人3位)も5歳から始めて、高校生でプロとなっている。今主流のパワー型ではなく、違う型でプロとなった。

1万時間続けて結果がでている。つまり、型は何でもいいというより、自分で見つけて続けるしかない。

私もスイムを35年続けている。年間平均200時間泳いでおり、まだ7000時間だ。当然1流選手ではないが、60歳近くになってからスイムが分かってきた。型が固まっていき、OWS(オープンウォータスイム)で年代別で表彰台になった。ただ、運動負荷において、ランニングの1時間の負荷を1とするとスイムは2、自転車は0.5となる。と私はしている。(諸説ある)

自転車の乗り方

私は1984年当時に設定した股下×0.86で計算してサドル高を決めている。それと前輪のハブとハンドルバー部分が重なるステム位置としている。過去色々やってはみたが結局それで乗っている。身体がこれに慣れちまった。何十年ものライドで固まっている。これが1万時間の法則となる。

1万時間の法則

フロリダ州立大学のエリクソン博士は「1万時間の法則」というものを考案しました。 1つの分野でプロレベルになるためにはおよそ1万時間の練習を必要とする、というものです。 あらゆる分野で成績の良いプロに調査を行った結果だそうです。