写真が撮りたい

毎日撮ってる。首から提げてる。

カメラ買って写真を撮り始めて2ヶ月が経った。

そのまま狭い小料理屋に入ったら料理長に「写真家さんですか?」と聞かれて煮物を噴いた。見た目の態度がデカいとそういうことになる。それくらい中尾彬さんのネジネジストールみたいにして常にカメラを持ち歩いている。

常に持ち歩くのは撮りたいときに撮れるようにしておきたいのと、昨日撮っているのに今日最初にファインダーを覗いて昨日の感覚が戻ってくるまでにはかなりのタイムラグがあるからだ。

陸上競技をやっていた頃、1日完全休養を取ると本来の自分の走りを取り戻すまでに3日かかった。もう毎日本気で走ることはできないけどシャッターを押すことならできる。よかった。

最初、すぐ近くにある日常の風景や普通の生活で出会う「止まっているもの」を撮った。

「映え」との闘いだった。映える写真は自分が求めるものからいちばん遠いとわかっていたのに、日々SNSに触れているうち、知らず識らず「映えそうなもの」にカメラを向ける神経回路が生まれていて引いた。

映えは「みんな」がよいと思いそうな不確かで実体のない概念だから、追い求めれば追い求めただけ自分から遠ざかっていく。「自分は何を美しいと思うか」「自分は世界の何をどう見たがっているのか」を知りたくて写真を撮り始めたはずなのに本末転倒。30度くらいの違いを「逆に」「逆説的に」「本末転倒」とか強引に180度まで持っていく人の話は肩透かし感がちょっとおもしろいが、これは本当に本末転倒だ。いきなり一歩目を間違えそうになった。危ない。「映えそうだから撮る」はしないと決めた。

ある日、こういう発見があった。ど近所の公園で。

完全にしょうもないが、「何かが何かに似ている」という発見は好奇心の発端で、編集や企画の根本に近いものでもある。写真を撮っていなければ有刺鉄線を真剣に見つめてみようなんて思わない。写真はまず「じっと見る」ことだった。

そうやって過ごすうち、普段行かない場所に行きたくなった。撮る目的があるから行こうと思える場所に行く。この時点で生活がちょっと変わっている。

近所や通勤路を離れると完全に「写真を撮るためにそこにいる自分」になる。この代々木タワーを見上げた時にガッツリ聞こえたのだが、「わざわざこんなとこに来てカメラを構えてるおまえ草」というもう一人の俺の声がめちゃくちゃうるさい。カメラを首から提げて街中を歩く姿を客観的に嘲笑う自意識が最初の壁になるとは思わなかった。でもこれはたぶんバカにできない。新しいことを始めるのが苦手な人や自意識の強い人は、ここで撮ることをやめる可能性すらある。

あえて街中で自分を撮るという自意識満点のショック療法で強引に自意識をぶち壊そうとした。

3枚くらいやったらもう飽きて、うざったい自意識は割と簡単に消えた。

そして「これを撮りに行こう」と思って訪れた場所で、想定外の何かを見つけて惹かれてシャッターを押す、ということが増えた。

予定していたものを撮るよりもずっと楽しい。「あ、これかも」と最初に思った。

バカは高いところに上るらしいが、高所恐怖症なのにのぼって足すくませながら写真とか撮るやつは超高層バカである。

そしたらその帰り、エレベーターホールから見えた景色のほうが好きだった。

目的を定めて撮るよりも、どこに行ったとしても「その時その場にいなければ見られなかった光景」を写すことに意識を集中したいと思うようになった。

ぜんぶなんでもない光景だが、ちょっと心が動いた光景だ。撮り始めて、どれだけ日常に対して不感症になっていたかを思い知った。別に悪いことではなく、人間として新しい環境に慣れようとしたり刺激を少なくして処理しやすくするのは自然でもある。ただ、生活時間の大半をツルツルの感性で生きていたことに気づいた。

「自分には世界がこう見える」がわかる写真が撮りたいが、まず残るのは「その日その時そこにいた」という痕跡。そこにいなければ撮れないものを見つけて撮った、という経験を積むことに意味があるような気がした。

雪が降ると白に目を奪われるけど、それは白そのものではなくて「余白」の大切さを思い知っているのではないか。

撮った写真を見ながらぼんやり考える。なぜ自分は半ば無意識にそこでシャッターを押したのか。意味を捉えきれないまま捉えた光景の理由を事後的に見つけていく。これもまた楽しい。

次に、そろそろ人を撮りたいなと思った。

正面から人を撮ると、写っているのが相手ではなく相手と自分との関係だとわかる。 いい表情を撮りたいと思っても、相手から自分へ向けられた眼差しがそうさせなければ撮れるはずがないし、撮る必要もない。 撮った被写体に自分が写っている。モノでもそうだけれども人はそれが顕著だ。

いちばん楽しかった。静物を撮るのは、自分にとっては人を撮るための訓練なのかもしれない。

酒場に行ってスマホで酒を撮るのがわりと好きだったのに、酒を撮る気があまりしなくなった。好きなのは酒よりも人だったのかもしれないなみたいなことを写真がいちいち教えてくれる。現実に限りなく近い比喩として、写真は自分を映している。

ある休日、3歳の娘が俺のiPhoneを持って写真を撮りたいと言い出した。撮らせてみて悶絶した。

自分の知らない顔をした自分が写った。子どもに俺はこんなだらしない顔をしていたのか。

人を正面から撮って写るのは「あなたからわたしへの眼差し」だ。ポートレートって、撮られたい人に撮ってもらうのが幸せなんじゃないだろうか。ということは、たとえば憧れの人に会えたとして、その人を撮ることよりもサインをもらうよりも「わたしの写真を撮ってください」と頼むとよいのではないか。aikoに会ったら頼もう。シャッター押してもらうだけだし。劇的に気持ち悪い顔が写るだろう。

撮った写真は、選抜してSNSに毎日投稿した。「映える写真」に興味がないのにSNSにあげるのは、「他の人がどう思うかはわからないんだけど、俺はなんかいいと思ったんだよね」という表明である。人と関わらずに生きていくことはできないから、自分の好きなものが他の誰かにとっても「いいね」と思うものであったら、自分であることが少し楽しくなると思う。

そう思ったら「自分だけがその価値をわかる写真」の極北を撮りたいと思い立って休みの日に半日かけて生まれ育った町を歩いた。そんなもん老後にやれやアホかヒマかと自分でも思ったが、結果的にはそれだけでもなかった。

懐かしい景色を撮りに行くつもりが、懐かしい店に入ったら懐かしい人がいた。30年前に去った町に30年前のわたしを覚えてる人が生きていた。一方で、世話になった床屋の夫婦や文具店の店主や大家など6人の訃報にも触れた。人の寿命は町より短い。人の記憶に眠る自分に、会える時間は限られている。センチメンタルおばけか。

そしてもっとずっと遠く、被写体としての写真の原体験はなんだろうと家に帰ってアルバムをめくったら、記憶にない自分が記憶にない肉親に見つめられていてなぜか涙が出た。ありふれた感傷に耽る中で確実にわかるのは、写真がなければ写真の涙は流れない。写真における「ボケ」を「エモい」と万人が思うのは、涙の視界と無関係じゃないだろう。

「写真」という表現手段を試し始めたことで思いがけず、知っていたはずの2人の作家の捉え方が変わった。

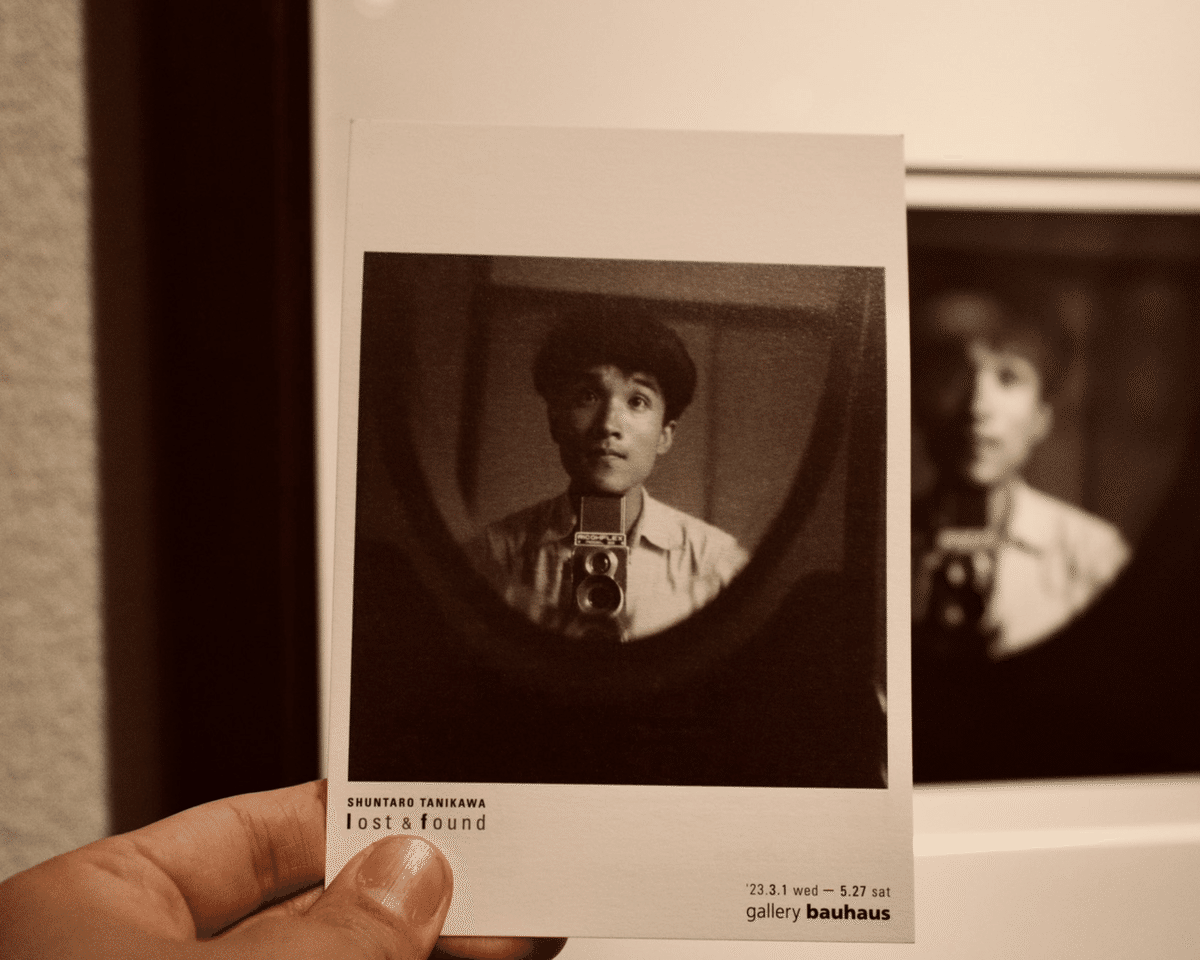

たまたま御茶ノ水でやっていた谷川俊太郎の写真展に行った。

もはや敬称をつけることすら馴れ馴れしい人間国宝の筆頭谷川俊太郎の、詩ではなく写真展。『二十億光年の孤独』を書く前に撮った70年前のフィルムだけが並んでいた。これがよかった。人も風景も衒いがなくて、自写像のみに若き自意識が色濃くてそれもいい。彼が何を美しいと思ったかがストレートに現れていた。

「私は絵を描くのは得意ではありませんでしたから、カメラを手に入れて、ファインダーを覗くと目の前の光景が額縁に収まった一枚の絵のように見えて嬉しく、手当たり次第になんでも撮っていました。」と、ある写真に本人のメッセージが添えられていた。谷川さん、それ今の俺です。

もう1人。撮るようになって赤瀬川原平が沁みる。彼は入口につながらない階段や中空に直結する扉など、用もなく打ち棄てられ存在理由を剥ぎ取られたまま存在しているものを「超芸術トマソン」と名付け写真に撮って収集した。トマソンとは、かつて鳴り物入りで入団し三振の山を築いた巨人の4番打者の名にちなむ。

人の住む都市には用途や効果や意味のあるものしかない。用が済めば壊され、意味のないものは排除される。彼は、制作者すら意図しない形で完全な無用の長物と化したものに惹かれた。意味なく生きる自分が意味なく惹かれたもの自体に意味がないことに感動し、そこに「わたし」がいることを発見したのだ。知らんけど。人ではないものを撮るとき、町を歩くとき、彼の心眼を自分に宿したい。

写真家の幡野広志さんのワークショップに参加した。詳しい内容は書かないが、彼からは「写真を撮ることが楽しいと思い続けていられたらいい」という願いを感じた。そうありたい。

技術的な話としてRAW現像というものの基礎を習った。俺の理解では、RAW現像とは「記録した画像」を「写真」にしていくことであり、「自分が観たらしきもの」を「観たかった形」に整えていくことだった。文章で言えばそれは「校正」だ。レタッチとRAW現像の区別もついていなかったのだが、レタッチとはつまり文章を根本から書き換えることを含めた「リライト」に近いものなんだろうと思う。

当日撮影して俺がRAW現像したものと、幡野さんがRAW現像したものを交互に並べる。

見ればわかると思うけど、とても大事なことを学んだ。「写真を撮る」という一連の行為の最後に「RAW現像」という過程が加わった。

写真はたぶん、年をとってから始めてもおもしろいものです。幼少の頃から撮り続けている人に技術や経験では追いつけるはずがないけども、自分だけが観た景色を自分の観たい形で切り取るのが写真なら比較対象は存在しない。「ああ、自分はこういう景色を美しいと思っているんだな」と気づけるのは、年を重ねているほどおもしろいかもしれない。

そして、おっさんとして写真を撮り始めると、写真以外の技術や経験が写真に活きるのではないかと思うときがある。というよりも自然と接点が見つかってくると言う方が実感に近い。

昔やったドラクエⅥで「転職」というイベントがあった。魔法使いが戦士に転職、両方マスターしたら「魔法戦士」とかそういう。1つの専門職で物語は進行し、一定レベルに達した後に転職が解禁される。あれは現実的な設定だった。元の職業の経験をベースに転用して身につけていくイメージで作られていたんだなと思う。

ある写真家はそれを「スライド理論」と言ったが、俺の場合はそれが編集や文章で、さっきの「校正とRAW現像」「レタッチとリライト」みたいな共通点を見つけることもあるし、表現手段として文章と写真にはどんな違いがあるかを考えるようになった。

それはもちろん編集職に限った話であるはずがなく、想像だけどたとえば接客業や介護業に携わっていれば人を撮るときにどんなスタンスでどんな言葉をかけたら打ち解けやすいかが活きるかもしれないし、タクシーや電車の運転手は高速で過ぎる景色の美しさや意外な町の魅力を知っているかもしれないし、ミュージシャンならフレーズや歌詞の独自性の源になっている視点がそのまま写真に現れるかもしれない。

職業の話だけでもなくて、生き方そのものも自動的に写真に反映される。30年間他人との関係を絶って引きこもっていた人がいたとして、その人にはその人にしか見えない景色があり、感性があるはずだ。生きることを放棄しない限り生きることをしているわけで、その生き方を徐々に浮き彫りにしていく力が写真にはあるように思う。その写真の自由さや器の広さを、「映え」を求めることで不自由なものにしてしまうのはもったいない。

そして最近、やはり人を撮る。人を撮るのは常に緊張感がつきまとう。

人を撮るようになってから花の見え方が変わった。一本の木に花がたくさん咲いていて、どの花をいつどのように撮りたいかを選択するとき、その人の基本的な美意識が恥ずかしいほど如実に出やすいように思う。

花は人の顔のように見える。花を美しいと思う角度や感覚と、顔を撮りたいと思う角度や感覚がときどき似通う。

どの花をいつどのように撮るのかは、人を撮るときに活きる気がしている。

もうひとつの傾向として、つい外国人を撮ってしまう。

造形的な美しさに惹かれる部分もあるのだろうが、それよりも被写体の磁力的な問題だと感じる。

写真は開かれた世界共通の言語だ。写真という言語に対する許容度が、日本の歴史文化に紐付いた日本語でものを考える人よりも、日本以外の人々のほうが平均的に広いような気がする。

知らない人を撮ろうとするとき、わたしと被写体は磁石になる。わたしがNなら日本人はNになる人が多く、それ以上近寄るな撮るなという反発磁力を感じる。日本人以外にSになってくれる人が多い。そしてSになってくれる人よりも、磁力を出さない人が多い。「ああきみは写真を撮っているのね。ま、どうぞ」という感じ。

これは現時点での実感ベースの偏見で、俺の見た目やコミュニケーションの問題もきっとある。撮りたい人を撮ろうとする中で自分自身に変化や変身を求められるはずだから、それが楽しみでもある。

とにかく、写真を職業にしているわけでもなんでもないので、撮りたいものだけ撮っている。なんでそんなん撮ってんのと言われても撮りたいものを撮っている。知らない誰かではなくまず自分が楽しみながら自分の根源的なところを知っていく、そういうマスターベーシックなものとしての写真が楽しい。

みんなスマートフォンを持っていて、写真をまったく撮らない人の方が少ないようになっているから、写真にはたぶんはかり知れない可能性がある。おじさんですらどこに辿り着くかわからない可能性がある。そのわからなさが今は心地よい。

写真を撮るみたいに、撮り始めた今しかつくることのできない写真の本をつくりたい。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?