大人のなかにいる子ども

大人になって会った人がいて、彼女に子どもができてから子育ての話になることが増えて、絵本の話になった。自分の子どもには自分が好きだった絵本を読ませたくなる。自分がボロボロになるまで読んだ絵本を子どもが目の前で読んでいると不思議な気分になる。

子どもがいるというのは多分に自分の人生を生き直すことであり、子育てというのは「子どもを育てる」ことではなく「子どもが育つ様をかぶりつきの特等席で観られる」ということであり「自分がどのように育ったか」を思い出すことであり、ダイレクトにそれを感じるのが絵本を読むときだ。

自分が死んでも読み継がれる本を作るのは実現を確認できない編集者としての夢でもあるが、奥付を見ると100刷だの200刷だのをゆうに超えて著者が死してなお読み継がれる絵本というのはゴロゴロあるから書店で確かめてみてほしい。絵本はめくると立ち上がる固有の物語を閉じ込めた何度訪れても私だけに上映され続ける永遠の劇場であり、それを私は子どもと共有したくなる。いつかそんな本を作りたいと思う。

わたしは絵本編集者ではないが、「大人の中にいる子ども」に向けて本をつくるということは意識する。わたしが惹かれる著者もどこか「子どもが生きている人」なのだ。『子どもが幸せになることば』は多分にそれを意識した本だったし、じつは次に出す『ぼくらは嘘でつながっている。』もそうなんです。浅生鴨という人はいまも子どもを失っていない。

『読みたいことを、書けばいい。』という本をつくったが、わたしは著者から原稿が届いたあとで「あなた自身が読みたいものになりましたか」と偉そうに聞くことがある。「読みたいことを、書けばいい」というのは読者は他人ではなくまず自分であるということであり、あなたがずっと読みたかったものを書くということでもあり、自分の中に擦り切れず失われずに残っているものを見つめることでもあり、それは小説だけでなく、随筆だけでなく、同人誌だけでなく、きっとラディカルには絵本の話であるはずだ。

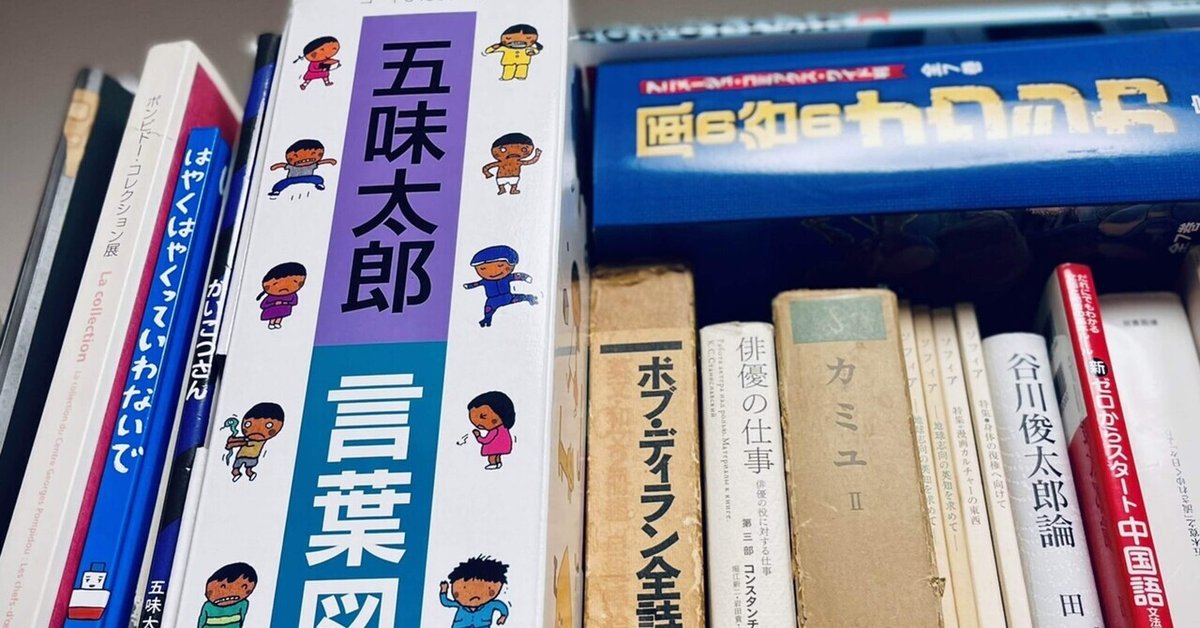

以前お会いした五味太郎さんは完全に「子どもを失っていない人」だった。町の小児科にも地元の児童館にも友人の家にもどの書店にも彼の本は置いてあって、何より彼自身がおしゃれで阿らなくて笑顔が弾けて77歳になっても彼の周りにはいつも若い人がたくさんいる。子どもを失わないまま年老いていくことはできるのだと、きっとそのままこの世を去ることだってできるのだと彼を見ていると思うのだ。