公務員を目指す学生さん向けの研修に「こまった課?」を活用【新潟公務員法律専門学校さま篇】

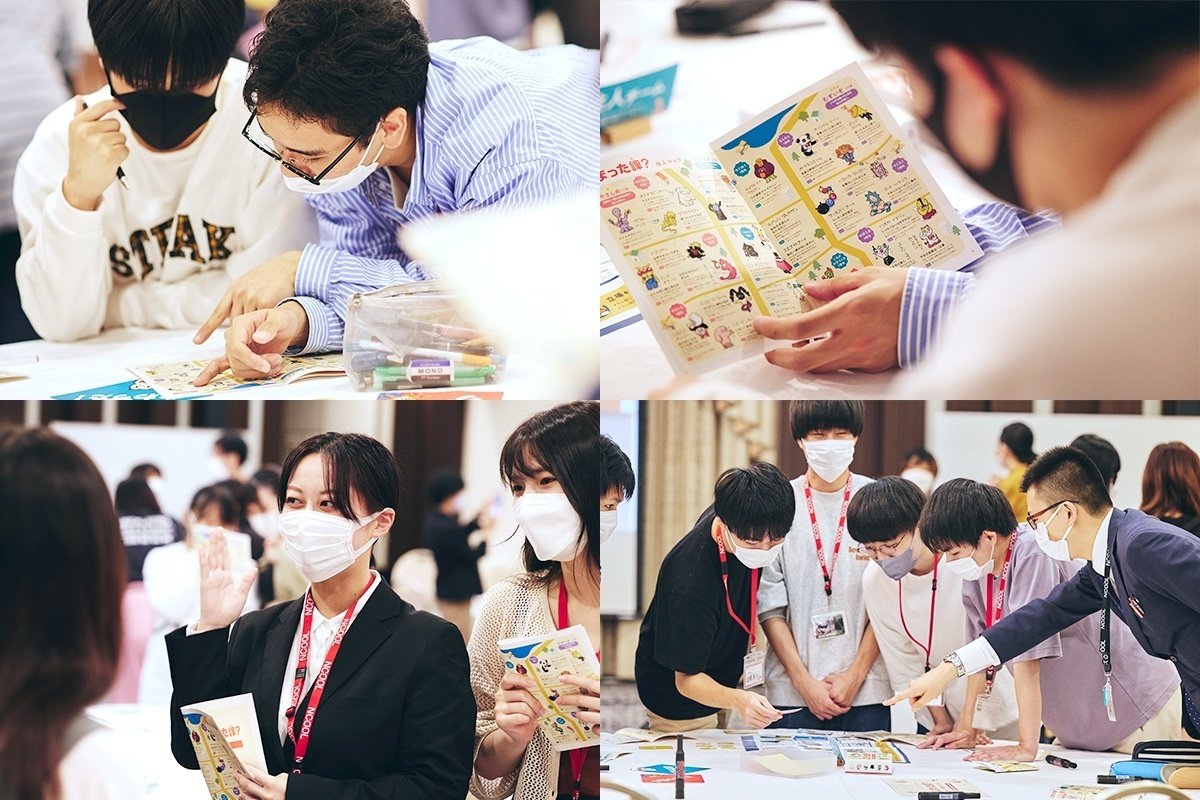

こんにちは、「こまった課?プロジェクト室」です。2022年9・10月に、新潟公務員法律専門学校の学生さんに向けたワークショップを実施しました。今回は、同校の宮本先生、山﨑先生、中野先生をお迎えし、当日の様子やワークショップのご感想をお聞きしました。

宮本 恵先生、山﨑 裕二先生、中野 樹先生

キャリア学習プログラム「カードゲームとワークショップで『働く』を考える」について

キャリア学習プログラム「カードゲームとワークショップで『働く』を考える」は、デジタル・アド・サービスと障害者支援施設ひだまりの里きよせが中心となり企画・開発・制作したカードゲーム「こまった課?」を活用して行うワークショップです。

このプログラムでは、ゲームをプレイしたのち、その体験から「人と関わること」や「働くこと」などを考えるグループワークを行います。

■ これまでに実施したワークショップの様子はこちらから

▶︎ 日本社会事業大学さま キャリア学習プログラム

▶︎ デジタルアドサービス チームビルディングプログラム

今回のワークショップでは、ファシリテーターをデジタル・アド・サービスのメンバー、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会の職員の方が務め、同校の2年生の学生91名の宿泊研修中にワークショップを実施しました。

導入背景

——宿泊研修に「こまった課?」のワークショップを導入した背景をお聞かせください。

中野先生:「こまった課?」を知ったのは、デジタル・アド・サービスで勤めている妻からの紹介でした。役所の職員となり、住民の困りごとを解決するゲーム内容が、公務員を目指す学生たちにとってマッチしていると思いましたね。学生に対して教えるシーンは多々ありますが、学生にアウトプットしてもらう機会はあまりなく、答えの出ない問題に向き合ういい機会になるんじゃないかと思い、導入したいと思いました。

宮本先生:中野先生から話を聞き、ぜひやってみたいと思いました。学生が学校外の人と関われる機会があまりないので、外部の方が来てくださる場を設けられる点にも魅力を感じましたね。本来、このワークショップは2022年2月の開催を予定していたのですが、新型コロナウイルス感染症の流行の第5波、6波がきてしまったため、延期に。秋の宿泊研修に導入する運びとなりました。

山﨑先生:これまであまり触れたことのないテーマに触れられる点に価値を感じました。文字だけになるとわざとらしさや辛辣さがにじんでしまいそうなテーマですので、キャラクター化してシチュエーションを作った手法に落とし込んだのがすごいなと思いましたね。

グループワークのようなものは6、7月に学校内で行ったことがあったのですが、今回は外部のファシリテーターの方がいるという期待感もありました。

ゲームには「⽬に⾒えない障がい」をモデルにした「住人さん」たちが登場します

ワークショップ当日の雰囲気について

——当日の学生たちの雰囲気はいかがでしたか。

宮本先生:今回のワークショップでは、学生たちに自由にグループを組んでもらいました。コロナ禍により登校する頻度が減っているため、無作為のグループ分けではコミュニケーションのハードルが上がってしまうだろうと考えてのことです。その甲斐あってか、多くのグループで活発なコミュニケーションがなされていたように感じます。

中野先生:外部の方がくるということで、学生たちの背筋が心なしか伸びていたように思います(笑)。

山﨑先生:そうですね。本ワークショップは宿泊研修の2日目に開催したのですが、前日の研修の疲れからか、入ってくるときの学生の雰囲気はちょっと重かったんです。でも、終えたあとの学生たちの雰囲気はがらりと変わっていまして。ファシリテーターの方の進行のおかげで、ワークショップに巻き込まれて楽しめたんだなと感じました。

宮本先生:事前にこまった課?カードゲームやワークショップツールを拝見した際、抽象的な感じがしたため、学生たちが理解できるのか少し不安だったんです。でも、実際には抽象的だからこそ想像したり考えたりできる余地が生まれるのだなと感じました。すっと言葉にならずに詰まる瞬間も見られましたが、そうした時間も必要なものだったと思います。ふだんは先生と学生という立場のため、つい口を挟んでしまいがちなのですが、今回は黙っていようと意識して見守りに徹しました。ファシリテーターの方が良い塩梅のアドバイスをされていたのが良かったです。

中野先生:ゲームが複雑でわからないなとなったとき、そこで進められなくなるのではなく、確認し合ったり助けを求めたりと、コミュニケーションをしっかりと取る良いきっかけになっていたなと感じましたね。職員役よりも住人役になるほうが意外と難しかったという感想が見られました。自分とは異なる立場の人になりきる経験は、職員役以上に想像力を働かせるものだったのでしょう。また、受験期の切羽詰まった時期だったこともあり、久しぶりに友達と話せる時間を楽しんでもらえたのではないかとも思います。

山﨑先生:ふだん扱ったことのないテーマだった分、学生たちの素が回答に表れた気がします。ふだんの課題では、理想の回答が学生たちの中にあり、本音はともかく正解を置きにきているなという感触があるんです。今回はそれが見えなかった。精一杯考えて答えを出した結果、相手にとって喜んでもらえたケースもあれば、あまり響かなかったケースもありましたが、その差を経験できたことも良かったと思います。答えが決まっていないものを考えた経験を、今後にも活かしてもらいたいですね。

■ 学生さんからのご感想

・単純に楽しかった。住民役の人が何について困っているのかを考えるのが難しかった

・街のなかにはさまざまな困りごとが潜んでいることを実感できた

・住民役をやる際、同じチーム内でも意見が異なることがあり、価値観の違いについて改めて考えられた

・価値観の違いを避けず、受け入れたり、理解しようとする姿勢が大切だと感じた

・ワークショップで詰まった際、ファシリテーターの方のサポートのおかげで考えをまとめられた

・自分が想像もしないようなことで悩んでいる人もいることを知った。そういった人たちにどう対応していくかを学べて良かった

「こまった課?」を導入した感想

——ファシリテーターを務めた東京都手をつなぐ育成会の職員が、ワークショップの最後に現場の体験談、学生へのメッセージをお話しました。

宮本先生:公務員試験に合格させるため、勉強面や面接面のサポートをしている私たちですが、実際には公務員ではないわけです。そのため、公務員の方や行政の補助や助成を受けながら事業活動を行なっている方のお話をできるだけ聞ける機会を作ろうと日頃から意識しています。なかなか対面で話を聞ける機会を設けるのが難しいなか、今回、ゲーム後に話を聞けたのは貴重な機会だったと思います。

中野先生:ゲームで体験したあとにお話を聞けたことが良かったと思います。専門家の方の話を聞くことはもちろん有意義なことなのですが、ただ話をされるだけでは学生たちの心にあまり響かないのが現実なんじゃないかと思うんですよね。ゲームを通して「これはどうすれば解決できるのか?」と壁に直面したあとに専門家の話を聞けたことで、学生の納得感にもつながったんじゃないかと思います。

山﨑先生:中野先生と同意見です。現場にいる方からの話は貴重なのですが、学生ぐらいの年頃だと、ストレートに切実さを伝えるのはかえってマイナスになるおそれがあると思うんですよね。ちょっと冷めた姿勢で受け止めてしまい、「大変そうだな」しか残らない可能性もあります。一旦そうした受け止め方をすると、そのあとの向き合い方にも影響が出てくるでしょう。

最初にどう触れるかが重要だと思っていまして、その点でいうと、今回の学生たちはゲームとワークショップを経てから育成会の方からの現場の話を聞くことができ、良い触れ方ができたんじゃないかと思います。今後、いざ現場を見たとき、より上手な角度で触れていけるんじゃないでしょうか。

(左上:事務局長 仁田坂和夫さん/右下:練馬区立貫井福祉工房 松岡千登勢さん)

——改めて、「こまった課?」を活用したワークショップを研修に導入したご感想、ご意見をお聞かせください。

山﨑先生:仕事柄、これまでにもいろいろな研修を導入した経験があります。その経験から言っても、今回の研修にはおおむね満足しています。学生たちが楽しんでいる様子を見て、ビジュアル、デザインの力を改めて思い知り、伝え方にもいろいろな手法があるなと思いました。良い経験ができて感謝しています。

強いて要望を挙げるなら、学生が研修中に感想や意見を発表できる場があれば良かったなと思いました。それはこのワークショップだけではなく、今回の宿泊研修全体を通してですね。あまりやる気がない状態で始まった2日目が、最後に盛り上がれて終われた背景には、ファシリテーターの方の力があります。なぜ自分たちがワークショップに巻き込まれていき、楽しんで取り組めたのか。そうした部分にも思いを寄せることが、今後の学生たちにとっての学びになるのではないかと思いますね。

中野先生:ふだんとは異なるアプローチで世界を知ってもらうためにも、こうしたワークショップを研修にを採り入れるべきだなと感じました。正しい知識を教えるのも学校の役割の1つですが、もっと幅広く雑多な状態であらゆるものをまず見て知ってもらう機会を与えることも学校の重要な役目だと思いましたね。

現在、研修を受けた学生の中に病院への就職を目指している人がいるんですが、その志望理由が「『こまった課?』のワークショップを体験したことで、障害を持っている方、社会的に立場の弱い方を助けていきたいと思ったから」だったんです。「こまった課?」では福祉に焦点が当てられていますが、他の分野でもゲームという触れやすい形にすることで、学生があらゆるものを知れるようになれればなと思います。まず知ることで視野を広げることが大切。その上で、自分の納得のいく人生を歩めるようになるんじゃないかと思いますね。

宮本先生:ついきれいな言葉で片付けてしまいそうなときにも、学生たちには自分の思いや考えを言葉に乗せられるようになってほしいと常々思っています。今回、「こまった課?」を活用したワークショップを通して当事者の立場になって考えたり、職員の立場で対応したりした経験は、今後の面接はもちろん、社会に出たあとの学生たちにとって意義深いものになるでしょう。コロナ禍による対面機会の減少で、人と接する機会が少ない学生も増えています。今回は2年生が対象でしたが、1年生の時期にもぜひ採り入れてみたいと思いました。

デジタル・アド・サービス こまった課? プロジェクト室では、こまった課?を活用した研修やワークショップ、こまった課? 体験イベント等のご相談をお受けしております。どうぞ、お気軽にお問合せください!

■こまった課? 公式ホームページ

■こまった課? 販売サイト(STORES)

■商品やサービスに関するお問い合わせ先

株式会社デジタル・アド・サービス

こまった課? プロジェクト室

代表電話:03-5832-5588

Mail:komattaka@dascorp.co.jp