大阪市の神社と狛犬 ㉒住吉区 ①住吉大社(その5)~海運王が奉納した東大寺南大門型の狛犬~

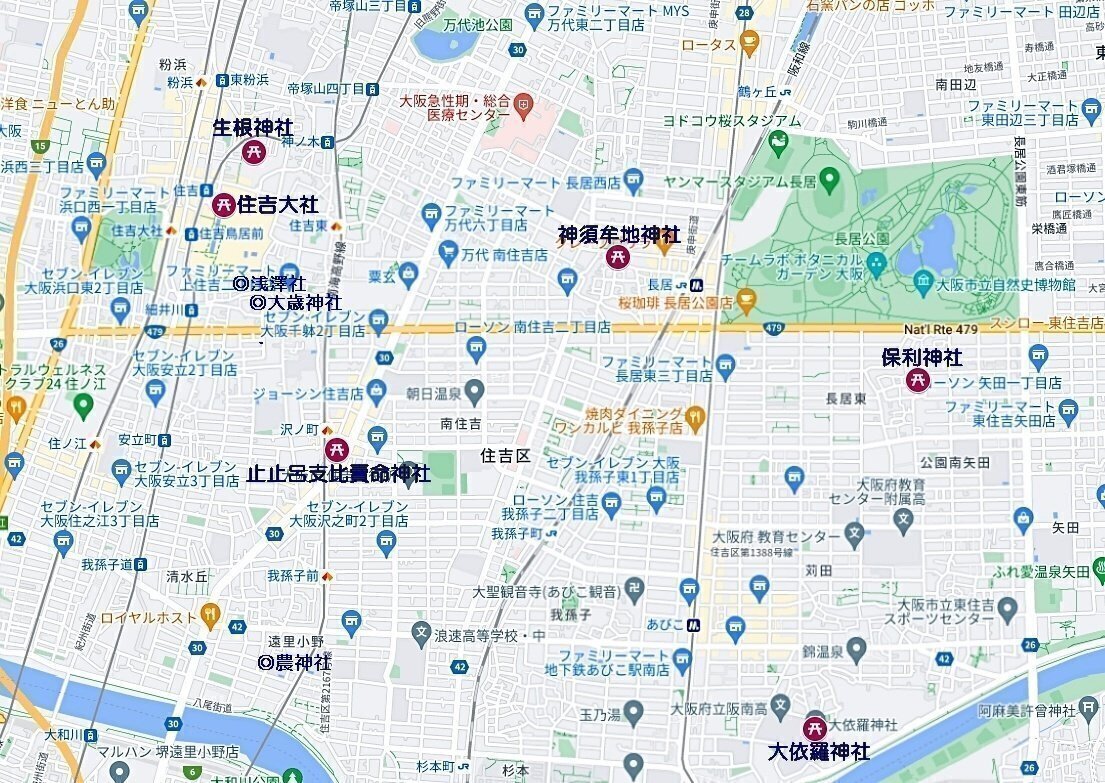

大阪市住吉区の地図と神社

大阪市には、現在24の行政区があります。住吉区は、大阪市の最南部に位置し、大和川を隔てた南は堺市になります。この辺りは、古代には「すみのえ」と呼ばれた海に面した地域で、海上安全の守護神として名高い住吉大社とともに栄えてきました。また、大阪と泉州・紀州を結ぶ紀州街道や熊野街道などの交通の要衝でもありました。

住吉区には由緒ある古い神社がいくつもありますが、まずは摂津国一之宮である住吉大社へお参りするところから始めたいと思います。大阪人にとっては「すみよっさん」と親しまれている神社です。今回は住吉大社の5回目(その5)になります。

住吉大社のすぐ前の道路には、阪堺線の「住吉鳥居前駅」があります。また、この道路を挟んで西側に南海本線「住吉大社駅」があり、交通の便に恵まれています。

住吉大社の狛犬については、すでにこのnoteに「住吉大社の狛犬」シリーズをマガジンにまとめて発表しています。今回は「大阪市の神社と狛犬」シリーズの中の一神社として紹介したいと思います。内容的には重なる部分が多いことをご理解ください。

住吉大社

■所在地 〒558-0045 大阪市住吉区住吉2-9-89

■主祭神 底筒男命、中筒男命、表筒男命、息長足姫命(神功皇后)

住吉大社には10対を超える狛犬が安置されている。上の境内図の左下、正面参道と平行する北側の脇参道入口の赤色の▲で示した場所に、今回の狛犬5がある。

狛犬5

■奉献年 昭和十八年二月吉日(1943)

■作者 不明

■材質 花崗岩

■設置 正面参道と平行する北側脇参道の入口

住吉型の人面狛犬(狛犬4)を見たあと、太鼓橋(反橋)を渡ると、本殿への入口となる神門はすぐそこだ。しかしここは急がず、もう一度正面の大鳥居まで戻ることにしよう。

住吉大社には、正面参道以外にも境内に入域できる参道がたくさんある。それぞれの参道の入口には、鳥居と狛犬が設置されている。今回は、正面大鳥居の南北にある脇参道のうち、北側の脇参道入口の狛犬を見ることにしたい。

東大寺南大門型の狛犬

狛犬5は石鳥居と石灯籠の手前に安置されている。この鳥居が変わっている。柱が丸ではなく四角いのだ。このような角柱の鳥居を「住吉鳥居」と呼んでいる。この住吉鳥居の手前に、左右ともに口を開けて向かい合って座す狛犬がいる。

私たちはこのような左右一対の像を、どちらも「狛犬」と呼んでいるが、正確には、向かって右の口を開けた阿形が「獅子」、向かって左の口を閉じて角があるのが「狛犬」である。だから、写真のように口を開けて角がないものは、正確には「獅子」と呼ぶべきだろう。

実は、この像にはモデルがある。奈良県の東大寺南大門の内側に設置されている石獅子である。あの有名な運慶・快慶の仁王像の裏側に、大仏殿に向かって置かれている。

この2枚の写真を見比べてみれば、北側脇参道入口の狛犬が、東大寺南大門の石獅子をモデルにしたものだいうことがよくわかるだろう。

東大寺南大門の石獅子については、東大寺の再建について記した『東大寺造立供養記』の中に次のような記録がある。

建久七年 中門石獅子 堂内石脇士 同四天王 宋人字六郎等四人造之。

これによると、南大門の石獅子は、建久七年(1196)に東大寺中門の石獅子として、宋人字六郎ら4人によって造立されたものだった。石材も大陸から運ばれたようだ。現在のように南大門に置かれるようになったのは、かなり後のことである。

「六世 廣海二三郎」奉納の狛犬

さて、この東大寺南大門型の狛犬(獅子)はどのような経緯で奉納されたのだろうか。この型の狛犬は、通常は左右とも前方(参拝者側)を向いて設置されることが多いが、この狛犬は次の写真のような台座に座して、向かい合っている。

左右どちらの台座にも、下から3段目の外側に同じ銘が刻まれていた。銘文を記したのは「太宰府 宮小路康文」という人物である。

明治廿九年二月吉日

寄附

舩主

五世 廣海二三郎應晴

昭和十八年二月吉日

銅鐵獻納ノ為石彫ヲ以テ再建

六世 廣海二三郎應敬

ここには2人の「廣海二三郎」という名前が記されている。

明治29年(1896)に「五世 廣海二三郎應晴」という人物によって寄附された狛犬が、第2次大戦時の「銅鐵獻納」の令によって供出を余儀なくされたために、後を継いだ「六世 廣海二三郎應敬」が、昭和18年(1943)に再建して奉納した、ということなのだろう。最初の狛犬はおそらく青銅製で、あとを継いだ現在の狛犬は石造である。

日中戦争から太平洋戦争にかけて、日本は戦局の悪化にともなって武器生産に必要な金属資源が不足し、それを補うために、「金属類回収令」というものが公布された。これによって国民は、鍋・釜などの日常生活に必要な道具まで供出させられ、多くの寺院や神社も、梵鐘や銅像など貴重な文化財を失うことになってしまった。青銅製の狛犬像や神馬像なども、当然供出の対象となった。「五世 廣海二三郎應晴」なる人物が住吉大社に奉納した青銅製の狛犬も、供出を免れることができなかったのだ。

ところで、この「廣海二三郎」とはどのような人物なのだろうか。銘文の「五世 廣海二三郎應晴」の前に「舩主」という文字がある。住吉大社は海の神様なので、海運関係の人々がたくさんの灯籠を奉納している。当然、狛犬を奉納していても不思議ではない。先代の「五世 廣海二三郎應晴」が奉納したという狛犬はどのようなものだったのだろう。

「五世 廣海二三郎」奉納の狛犬

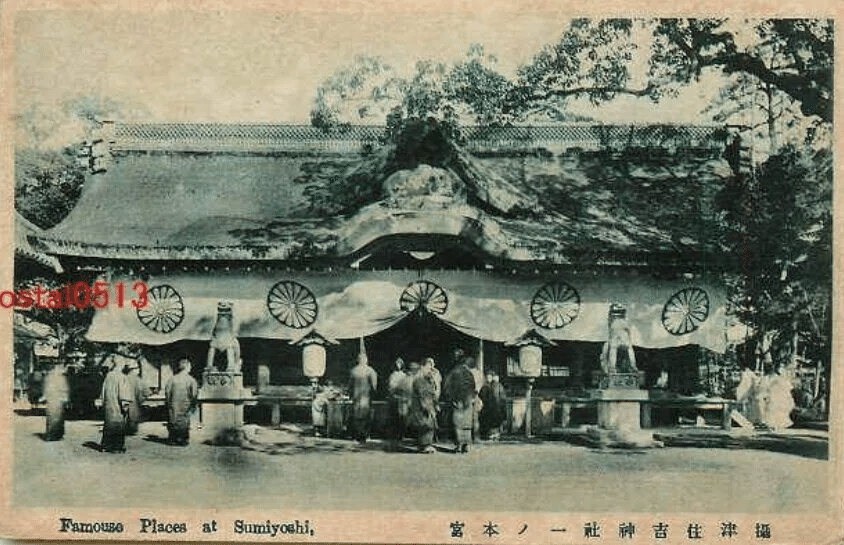

私の手元に、8枚組の住吉大社の古絵葉書がある。大阪市浪速区にあった細谷真美館というところが発行したもので、8枚組の絵葉書のケースには、「大阪・細谷真美館納・大連」と書かれている。大連にこの写真館の出張所があったのは第2次大戦前のことなので、この絵葉書は戦争が終結する前の数年間に撮影されたものだと思われる。

この8枚のうちの1枚は本宮の絵葉書である。住吉大社の本宮は第一本宮から第四本宮まであって、第一本宮はいちばん奥にあって、底筒男命をお祀りしている。

現在、どの本宮の前にも狛犬は置かれていないが、この絵葉書のいちばん奥の第一本宮の前をよく見ると、正面を向いて坐す狛犬がいる。虫めがねで見ないとわからないほど小さいが、東大寺南大門型の狛犬のように見える。これは大発見だ。

しかし、これでは心もとないので、ネットで公開されている住吉大社の古絵葉書をさがしてみた。すると、次のような絵葉書があった。

「摂津住吉神社一ノ本宮」と記された絵葉書の社殿前に、はっきりと狛犬が写っている。間違いなく、正面を向いて座す開口の東大寺南大門型の狛犬である。狛犬のすぐ下の第一台座が、石ではなく青銅製に見えるので、本体も間違いなく青銅製であろう。これこそ明治29年(1896)に、「五世 廣海二三郎應晴」が寄付したという狛犬に間違いなさそうだ。

江戸時代には、本宮の前には狛犬がいなかったのだろうか。どうして第一本宮の前にだけ、明治の狛犬が置かれていたのか、不思議な気がする。

この青銅狛犬が奉納された明治29年(1896)は、日本が日清戦争に勝利した翌年である。国威高揚の気運の中で、このような護国系の勇ましい狛犬を本宮前に奉納することがふさわしいと考えらえたのかもしれない。しかし残念なことに、この青銅狛犬は奉納から半世紀を待たずに供出の運命にあってしまった。その後、「六世 廣海二三郎應敬」氏が同型の石造狛犬を奉納することになったのだ。現在の狛犬の台座は、先代の台座を利用したものであろうか。場所を移動した理由については明らかではない。

いいなと思ったら応援しよう!