京都国立博物館 特別展「東福寺」~展覧会#45~

東福寺

深緑と紅葉の名所として知られる東福寺は、京都市東山区にある臨済宗の大寺院である。私も何度か訪れたが、いま思うとたいてい秋でしたね。

東福寺を建立したのは、鎌倉時代前期の公卿である九條道家。奈良における最大の寺院である東大寺と、盛大を極めた興福寺になぞらえて、二寺の「東」と「福」の字を取り、「東福寺」と名づけた。自信満々の名前だね。

なお、九條道家は、鎌倉四代将軍となった藤原頼経の父親である。

特別展「東福寺」

京都を代表する禅宗寺院の一つである東福寺。現地を訪れると圧倒的な建築群に目を奪われるが、ここには膨大な美術工芸品が保存されている。普段は目にすることのできないこれらの宝物に出会えるのが、今回の展覧会だ。

展覧会は、次の5章から構成されている。タイトルの字数がそろっている!

第1章 東福寺の創建と円爾

第2章 聖一派の形成と展開

第3章 伝説の絵仏師・明兆

第4章 禅宗文化と海外交流

第5章 巨大伽藍と仏教彫刻

〈第1章 東福寺の創建と円爾〉

東福寺を京都に創建した九條道家は、この大寺院にふさわしい僧を開山として招聘する。聖一国師円爾である。円爾(1202~80)は南宋時代の高僧無準師範に禅を学び、帰国して博多に承天寺を建立していた。

第1章は、この2人の人物を中心に展開する。

以下の写真は、「東福寺展」のリーフレット及び「京都国立博物館だより」からとったものです。

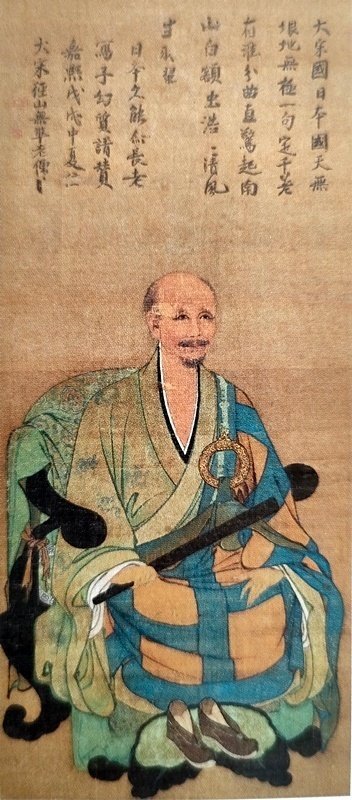

禅宗の肖像画は「頂相」と呼ばれている。円爾の師である無準師範は日本の禅宗に最も影響を与えた一人で、書法にも長じ、円爾は師の書をたくさん持ち帰っている。

円爾は晩年に右目を患うが、この円爾像はその姿を正確に写している。

「遺偈」とは、禅宗の僧が死ぬ間際に書く自分の感情や人生の教訓などを記したもの。これは弘安3年(1280)、円爾が臨終に書き遺した四言四句よりなる詩である。禅の真理は自ら体得するものだと言う。

〈第2章 聖一派の形成と展開〉

円爾の教えを受け継ぐ僧たちを「聖一派」と呼ぶ。その中から、中世の禅宗世界で活躍する人物が何人も出た。

癡兀大慧は「ちこつだいえ」と読む。もとは天台僧だったが、円爾に法論を挑んだところ、その徳に圧倒されて弟子となった。本像は73歳の折の肖像画である。眼光鋭く迫力があり、姿だけでなく人柄まで描ききっている。

癡兀大慧の気迫を感じさせる展示がもう一つあった。彼の遺偈である。晩年両眼の視力を失った癡兀大慧は、見えない目で、遺偈をしたためる。

もう一点紹介したい。東福寺第15代住職である虎関師錬の作品である。

虎関師錬は円爾の孫弟子にあたる。漢詩文や書にも優れた学僧であった。この作品は、「虎」という文字にも見えるし、座した虎の絵にも見える。それとも、座禅する虎関自身の肖像であろうか。

〈第3章 伝説の絵仏師・明兆〉

今回の展覧会のいちばんの見どころと言えるのが、明兆の「五百羅漢図」だろう。吉山明兆(1352~1431)は、東福寺で仏殿の荘厳などを行う殿司職を務める僧で、絵仏師でもあった。江戸時代までは雪舟と並び称せられるほどの高名な画人だったという。

「五百羅漢図」は、全五十幅に及ぶ画面に五百人の羅漢像を描き出した大作で、今回14年に渡る大修理を終えて公開されることになった。

みごとな極彩色の羅漢図は、六百数十年の歳月をまったく感じさせない。それは元の絵の素晴らしさ、良好な保存状態、高度の修復技術などがあって、はじめて実現するものであろう。

五百羅漢図は五十幅と数が多いので、会期を分けて展示されている。一度に全部を見ることができないのは残念だが、十分にその面白さを味わうことが出来る。ところどころに4コマ漫画の解説がついているのも楽しい。

明兆の作品は、もちろん「五百羅漢図」だけではない。「白衣観音図」や「達磨・蝦蟇鉄拐図」なども見応えがある。

〈第4章 禅宗文化と海外交流〉

円爾は、中国からの帰朝に際して数多くの仏教文物を将来した。円爾以後も中国仏教界との交流が続き、その後の禅宗文化の基軸となるさまざまな文物が東福寺に集積されていった。

この章では、海を越えて東福寺にもたらされた数々の書画や書籍、工芸品が展示されている。

「太平御覧」は、天地の様子や地理、政治の仕組みや産業の様子、病気、薬や食べ物、動植物や鉱物など、あらゆる情報が書かれている書物。いわば百科事典である。

〈第5章 巨大伽藍と仏教彫刻〉

京都の東山には有名な社寺が建ち並ぶが、その伽藍の壮大さからいうと、東福寺は随一である。建築物も大きいが、その中に収められている仏像群も巨大だ。

写真撮影が許可されていたのは、第5章のここだけである。東福寺の伽藍の中枢となる仏殿や法堂などは、明治時代に火災で焼失したが、いまなお残る宝物が多数ある。

観覧時間は約2時間。いつも後半が急ぎ気味になってしまう。

展示替えがあるので、見ることができなかった美術品や貴重な文物もあるが、ここでしか出会えないものもいっぱいあった。

京都での会期は12月3日まで。ご興味のある方は、お見逃しなく。

いいなと思ったら応援しよう!