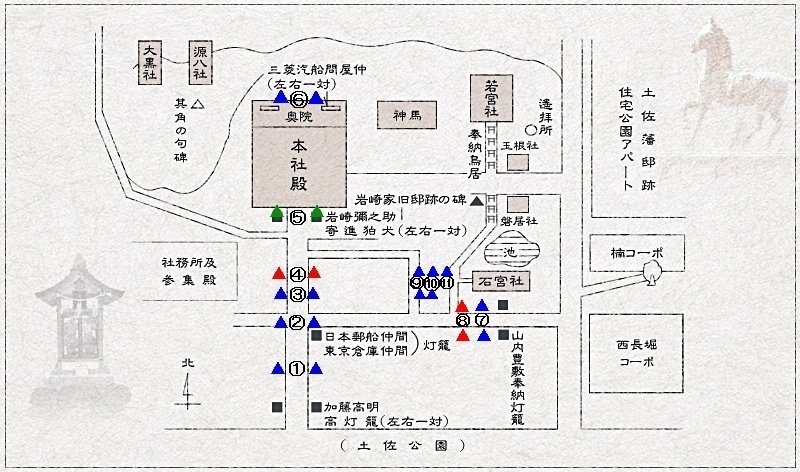

大阪市の神社と狛犬 ⑫西区 ①土佐稲荷神社(その3)~境内南東付近を守る狛犬たち~

大阪市西区の地図と神社

大阪市には、現在24の行政区があります。西区は、北側に土佐堀川・安治川が流れ、中央部には南北に木津川が流れています。木津川を境に、その東側は江戸時代からの商業地域です。かつては多くの堀川が巡らされていましたが、戦後にすべて埋められてしまいました。西側には、鉄工・物流関係の事業所が多く、有名な九条商店街があります。区内には都心のオアシスと呼ばれる靱公園や京セラドーム大阪などもあり、市民の娯楽・交流の場も充実しています。

西区には神社が5社あります。中でも土佐稲荷神社には、たくさんの狛犬がいますが、他の4社では、御霊神社堀江行宮の新しい狛犬以外は、残念ながら見当たりません。

今回は、狛犬の宝庫、土佐稲荷神社の〈その3〉です。土佐稲荷神社は、大阪メトロ千日前線・長堀鶴見緑地線の西長堀駅から徒歩で5分ほどの地に鎮座しています。同じ敷地内には春には約百本のソメイヨシノが咲き誇る土佐公園があります。

土佐稲荷神社

■所在地 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-9-7

■主祭神 宇賀御魂大神

■由緒 社伝によると、当社は、豊臣秀吉による大坂城築城の際に運び込まれた石を祀ったのが始まりだといわれている。その後、享保2年(1717)に、6代目土佐藩主の山内豊隆が京都の伏見稲荷から稲荷大神を勧請し、社殿を造営して、土佐藩の蔵屋敷の鎮守とした。明治初年、土佐稲荷神社は土佐藩蔵屋敷などとともに、岩崎弥太郎へと譲渡された。岩崎弥太郎は当地で事業を営み、ここが三菱財閥の発祥の地となった。

今回は、境内南東部の東参道及び石宮社前の石造狛犬について、紹介したいと思います。

狛犬⑦

■奉献年 明治四未年二月吉日(1871)

■石工 不明

■材質 砂岩

■設置 東参道

土佐稲荷神社の境内に入る道は何カ所かある。正面参道が中心だが、東側にも2箇所参道がある。東側参道の北側の筋は閉鎖されていて、南側だけが通行できる。

南側の東参道を入るとすぐに、土佐藩八代目藩主、山内豊敷寄進の一対の石燈籠灯がある。右手の瑞垣の内側にはずらりと狐像が並んでいる。

参道の先に安置されているのは、明治4年(1871)奉納の砂岩製の狛犬である。阿形は眉をつり上げて、蝦蟇口のような大きな口を開けている。吽形は口を閉じて睨みをきかせている。天保の頃から現れたこのような誇張型の浪速狛犬は、幕末に広がり、明治に入っても受け継がれた。

台座には「世話人 布屋和助」と、奉納者と思われる「高橋嘉平次 ●德屋和之助」の銘がある。

狐⑧

■奉献年 昭和六十一年三月吉日(1986)

■石工 不明

■材質 花崗岩

■設置 東参道

東参道をさらに進むと、鳥居の手前に一対の狐像が安置されている。花崗岩製の三段の大きな台座(基壇)に坐しているが、不似合いなサイズである。台座には「明治七庚戌年二月 建之」とあるが、狐像の第一台座には「昭和六十一年三月吉日」と彫られている。明らかに先代の台座(基壇)を利用したものである。先代がどのようなものだったのか、気になる。もしかしたら狛犬だったかもしれない。

この参道をまっすぐ行くと正面参道と交わるので、右手北側に折れる。右手には石宮社がある。曲がったところに平成の新しい狛犬が置かれている。この狛犬も、古い台座に乗せられている。奥の方にも、いくつもの狛犬がいる。

平成狛犬

次は、石宮社正面の参道に置かれている狛犬を見よう。

狛犬⑨

■奉献年 明治三十八年十二月吉辰(1905)

■石工 不明

■材質 花崗岩

■設置 石宮社正面参道

境内に設置された土佐稲荷神社略記によると、境内の他の小社が「末社」となっているのに対して、この石宮社は「境内神社」と記されている。石宮社は海上安全の守護神である。

台座の「明治三十八年十二月吉辰」という文字を見るまでは、江戸時代の狛犬だと思った。それも、文化・文政から天保頃の、全盛期の浪速狛犬に似ている。

台座と狛犬が別物かとも思ったが、不自然さはない。古い台座に新しい狛犬が置かれていることはよくあるが、その反対は見たことがない。明治時代の石工が江戸時代の浪速狛犬を模倣して造ったということだろうか。よくできている。

台座に、奉納者と思われる「松尾和助」「福井竹三郎」という名前が彫られている。

狛犬⑩

■奉献年 昭和卅五年八月再建(1960)

■石工 不明

■材質 花崗岩

■設置 石宮社前

石宮社前に安置されているのは、昭和35年奉納の狛犬。いわゆる「岡崎現代型」である。基壇に「西川安次郎 大正七年十一月建之」とあるのは、先代のものだ。狛犬の第一台座には「再建」と書かれている。

阿形の第一台座の参拝者側には「献 西川善次郎」、吽形の第一台座の参拝者側には「献 西川保」とあるので、先代狛犬奉納者の親族だと思われる。

狛犬(獅子)⑪

■奉献年 明治廿七年五月建之(1894)

■石工 石九平

■材質 花崗岩

■設置 石宮社前

狛犬⑩の吽形の坐す社殿側に、東大寺南大門型の狛犬(獅子)が一体だけ置かれている。対のもう一体がどうなったのかはわからない。花崗岩製で、台座には「明治廿七年五月建之」「石工 石九平」という銘がある。

石兎

石宮社のすぐそばに、一体の石兎がある。大きく立派な耳が印象的だ。兎は神功皇后との関係で住吉神の神使だが、石宮社とも縁があるのだろうか。石宮社は海上安全の神様だということだが、ご祭神がよくわからない。

いいなと思ったら応援しよう!