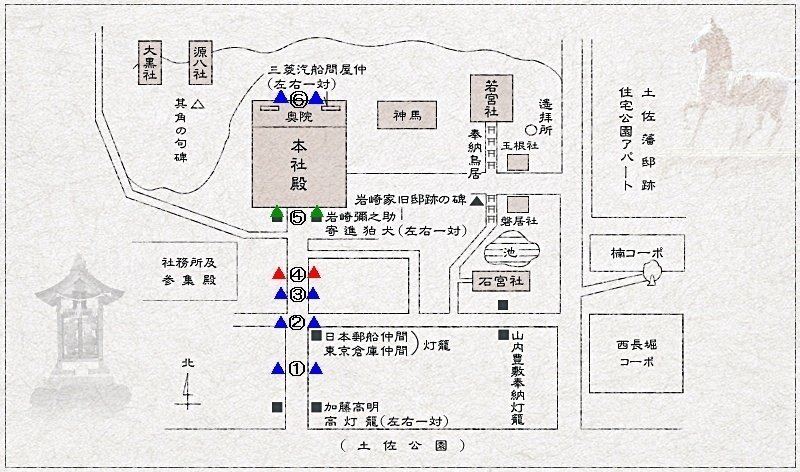

大阪市の神社と狛犬 ⑫西区 ①土佐稲荷神社(その2)~岩崎弥之助の青銅狛犬~

大阪市西区の地図と神社

大阪市には、現在24の行政区があります。西区は、北側に土佐堀川・安治川が流れ、中央部には南北に木津川が流れています。木津川を境に、その東側は江戸時代からの商業地域です。かつては多くの堀川が巡らされていましたが、戦後にすべて埋められてしまいました。西側には、鉄工・物流関係の事業所が多く、有名な九条商店街があります。区内には都心のオアシスと呼ばれる靱公園や京セラドーム大阪などもあり、市民の娯楽・交流の場も充実しています。

西区には神社が5社あります。中でも土佐稲荷神社には、たくさんの狛犬がいますが、他の4社では、御霊神社堀江行宮の新しい狛犬以外は、残念ながら見当たりません。

今回は、狛犬の宝庫、土佐稲荷神社の続編です。土佐稲荷神社は、大阪メトロ千日前線・長堀鶴見緑地線の西長堀駅から徒歩で5分ほどの地に鎮座しています。同じ敷地内には春には約百本のソメイヨシノが咲き誇る土佐公園があります。

土佐稲荷神社

■所在地 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-9-7

■主祭神 宇賀御魂大神

■由緒 社伝によると、当社は、豊臣秀吉による大坂城築城の際に運び込まれた石を祀ったのが始まりだといわれている。その後、享保2年(1717)に、6代目土佐藩主の山内豊隆が京都の伏見稲荷から稲荷大神を勧請し、社殿を造営して、土佐藩の蔵屋敷の鎮守とした。明治初年、土佐稲荷神社は土佐藩蔵屋敷などとともに、岩崎弥太郎へと譲渡された。岩崎弥太郎は当地で事業を営み、ここが三菱財閥の発祥の地となった。

今回は、拝殿前の青銅狛犬と本殿裏側・奥院前に安置されている石造狛犬について、紹介したいと思います。

狛犬⑤

■奉献年 明治二十六年二月(1893)正四位岩崎彌之助 謹識

■鋳工 細工人 大坂高津坂之下 鋳物師 宗兵衛藤原暙莫作

■材質 青銅製

■設置 拝殿前

土佐藩の蔵屋敷を譲り受け、この地で三菱を創業した岩崎弥太郎は、明治18年(1885)に亡くなる。その後、弟の弥之助が三菱の2代目となった。

拝殿前の青銅狛犬は、この弥之助が所蔵していたものを明治26年に寄進したものである。狛犬寄進の経緯については、台座に刻銘されている。

その後、この青銅狛犬は、戦時中の金属供出も免れ、大阪大空襲で社殿が全焼したときにも無事生き延びることができた。

ところで、この青銅狛犬の現在の配置は、向かって右が阿形、向かって左が吽形という通常のものだが、2012年以前の写真を見ると阿吽が逆になっている。さらに頭部と胴部の境目を見ると、数cmのずれがあることが分かる。頭部がしっかりはまっていない感じで、頭部を固定するネジ穴もずれている。そのため頭が上に伸びたようなバランスの悪さを感じさせる。

明らかに、阿吽の頭の部分を取りはずして、それぞれ相方の胴体に取り付けたと考えられる。

さらにややこしいことに、もとの青銅狛犬はどちらも阿形だったが、一方が盗難にあったために吽形の複製を造ったという話もある。

しかし、吽形の尻尾には、この狛犬を造った鋳物師の名前が「細工人 大坂高津坂之下 鋳物師 宗兵衛藤原暙莫作」と彫られている。「藤原」の後の2字は「暙莫」と読んだが、分かりにくい。

複製を造ったとしても、この銘まで復元できるとは思えないので、少なくともこの尻尾はオリジナルだろう。

狛犬の盗難と複製作成については、あくまでネット上の情報なので、確かめた訳ではないが、いろいろと謎に包まれた狛犬である。この狛犬がなぜ岩崎弥之助の蔵にあったのかも不思議なことである。

狛犬⑥

■奉献年 寛政八年丙辰十二月(1796)

■石工 不明

■材質 花崗岩

■設置 本殿裏側・奥の院前

土佐稲荷神社では二番目に古い「寛政八年丙辰十二月」(1796)奉献の浪速狛犬である。花崗岩製で保存状態は良好だ。耳の形や毛並みなどは、ほぼ対称的である。吽形の頭上には枝角がある。

台座には、奉献者と思われる「岩田屋七郎兵衛」という名前と、「大野淳尚拜建」という文字が彫られている。

奥の院の祠の前にも、小型の新しい狛犬が置かれている。

次回は、土佐稲荷神社境内の東側に安置されている狛犬を紹介します。

いいなと思ったら応援しよう!