大阪市の神社と狛犬 ㉒住吉区 ②浅澤社(住吉大社境外末社)~逞しい護国系狛犬~

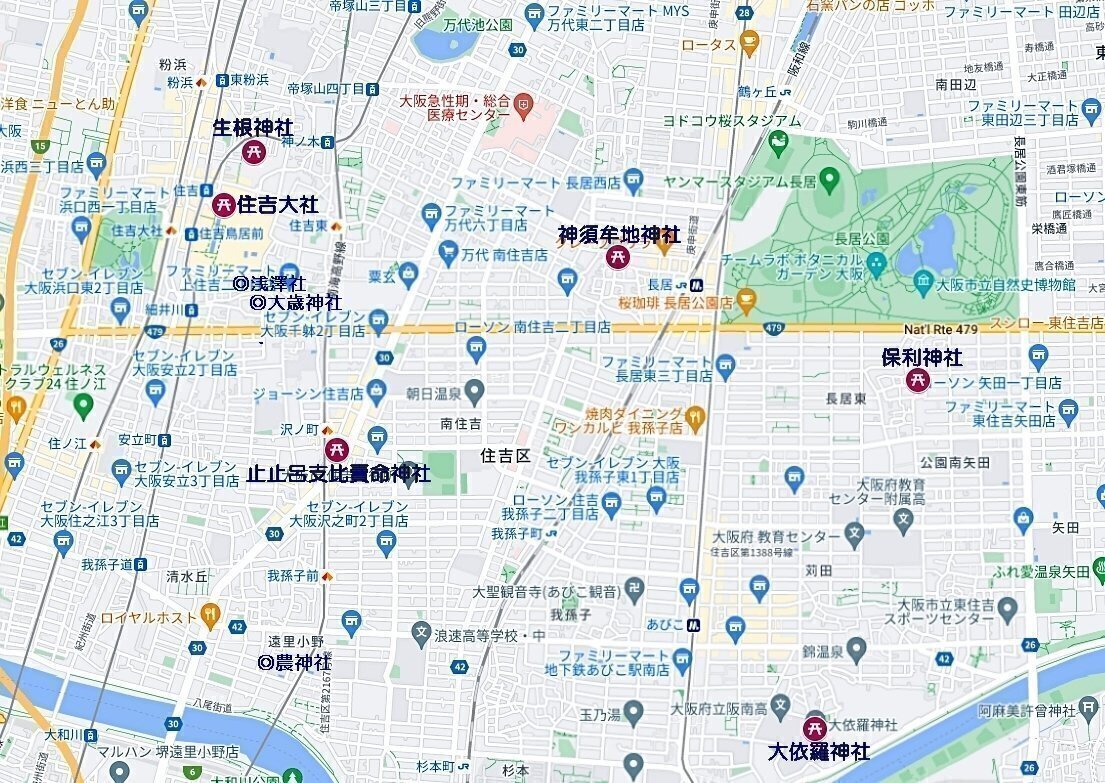

大阪市住吉区の地図と神社

大阪市には、現在24の行政区があります。住吉区は、大阪市の最南部に位置し、大和川を隔てた南は堺市になります。この辺りは、古代には「すみのえ」と呼ばれた海に面した地域で、海上安全の守護神として名高い住吉大社とともに栄えてきました。また、大阪と泉州・紀州を結ぶ紀州街道や熊野街道などの交通の要衝でもありました。

住吉区には由緒ある古い神社がいくつもあります。前回までは、摂津国一之宮である住吉大社について12回にわたり紹介しましたが、今回と次回は、住吉大社の境外末社である浅澤社と大歳社を訪れたいと思います。

狛犬

■奉献年 昭和十二年七月建之(1937)

■作者 不明

■材質 花崗岩

■設置 社殿前

鳥居を潜って小さな石橋を渡る。拝殿の手前に安置されているのは、昭和12(1937)7月に奉納された護国系の花崗岩製狛犬である。滋賀県大宝神社の木造狛犬(国重要文化財)をモデルにしている。

大きく胸をせり出して座す勇ましい姿は、戦争に向かって突き進む当時の日本の姿と重なる。昭和12年7月は盧溝橋事件が勃発した月で、ここから泥沼の日中戦争が始まったのだった。

浅澤の弁才天

浅澤社の創建の由来は不詳だが、現在は住吉大社の末社として「弁天さん」とも称される「市杵嶋姫命」をお祀りしている。

江戸時代から明治時代にかけて活躍した上方の浮世絵師、芳瀧(1841~1899)が描いた「浪花百景」の中の一枚に、「浅沢の弁才天」という絵がある。

浅澤の池のほとりに弁天さんの小社がある。石の鳥居の向こうの祠の前に石造の狛犬が描かれている。残念ながら、この狛犬は今は残っていない。

浅澤の池に目をやると、大きな柳の木のまわりや池の縁にたくさんの杜若が描かれている。

浅澤のかきつばた

吽形狛犬のすぐそばに、「浅沢の杜若」の説明板がある。

浅澤社のある辺りから南にかけては、かつては清水の湧く大きな浅沢池があった。奈良の猿沢池、京都の大沢池と並んで名勝とされていた。特に浅沢池はかきつばたで有名で、『万葉集』巻七には次のような歌が残っている。

住吉の浅沢小野のかきつはた 衣に摺り付け着む日知らずも(『万葉集』巻7 作者未詳)

(住吉の浅沢小野に咲くかきつばた。あのかきつばたの花を私の衣に摺り染めにして着る日はいつのことなのだろうか)

また、平安末期から鎌倉初期にかけて活躍した歌人藤原定家にも、浅沢のかきつばたを詠んだ歌がある。出典はわからない。

いかにして浅沢沼のかきつばた 紫ふかくにほひ染めけん(藤原定家)

現在の浅澤社の社殿の周囲は堀になっていて、季節にはかきつばたが紫の花を咲かせる。私が訪れたのは季節がちがったので、住吉大社のホームページの写真を掲載します。

かきつばたの開花期は、 5/ 5 ~5/末頃だそうだ。梅雨の少し前に咲くという。次は、その時期に合わせてお参りしよう。

いいなと思ったら応援しよう!