「御幣」には、その時代のイノベーションがつまっていた!

神への捧げものから生まれた日本文化 episode3

古代から現代に至るまで、神に捧げられてきたものたち。それらの意味を見つめると、捧げられたものの歴史や日本の伝統文化の素顔を知ることができる。

最終回となる第3回は、「御幣」のルーツと変遷を辿る。

(國學院大學博物館)

御幣の中心はどこか 始まりは「古代の先端技術」

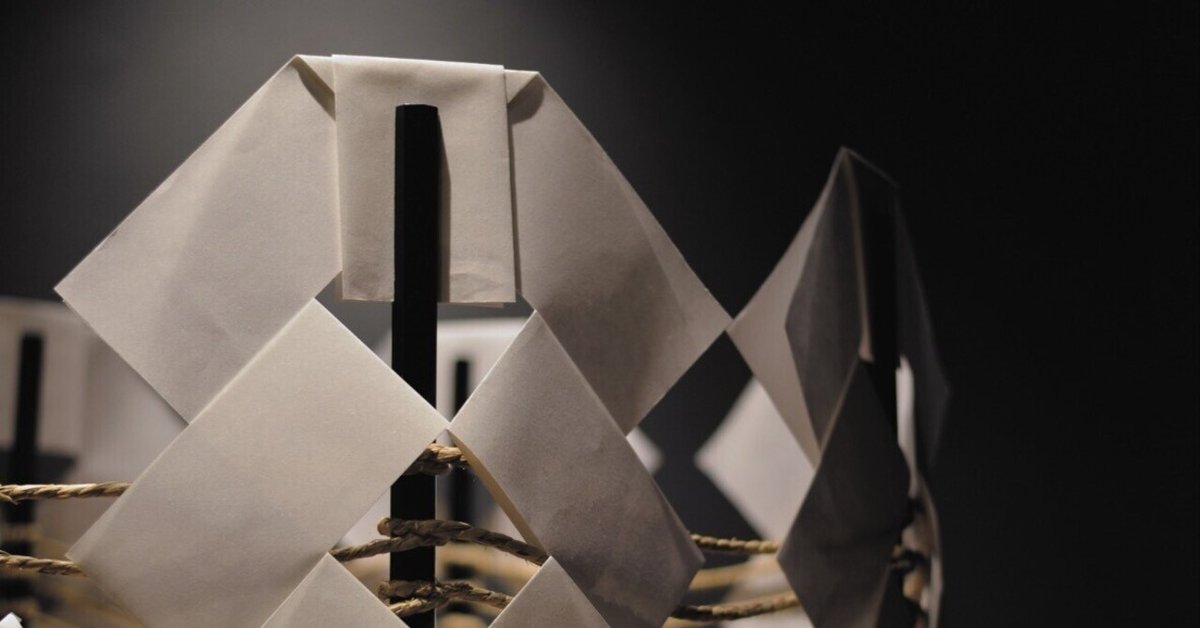

現代の神社や祭祀で見受けられる「御幣(ごへい・みてぐら)」。多くの人は、その印象として、両側に長く折り下げられた構造を想起するのではないだろうか。ところが、「捧げ物」としての御幣の中心は折り下げた部位ではなく、串に挿まれた部分、そのものにあるという。

真相を探るために、御幣のルーツを紐解いていこう。「御幣とは神様への捧げ物を指しますが、その言葉の意味は、貴重な品を示す「幣」に、尊称の「御」を付けたものです」と話すのは、古代の遺跡から祭祀の歴史を考察する國學院大學 神道文化学部教授・國學院大學博物館館長の笹生衛氏である。

「古墳時代の頃から、人々は祭祀において神に貴重な品々を【幣帛】として捧げてきました。それらは当時のイノベーション、最先端の技術を象徴するものが多く、祭祀に関連する遺跡からは鉄製の武器や農工具、玉、鏡に関するものなどが出土しています。また、先端技術の中には、布を織り上げる技術も含まれており、布類も捧げられました」

その後、奈良時代後半から平安時代前期にかけて、幣帛は「特に布類を指すようになります」と笹生氏。捧げ方も多様化し、折り畳んだ布を串に挿んで捧げる形式も登場した。これは「幣挿木(へいはさむき)」などと史料に書かれている。

実は、この幣挿木が今の神社に見える御幣へとつながっていくという。ポイントとなるのは、幣挿木につけられた【木綿(ゆう)】と【麻】だ。

「木綿とは、幣挿木が神様への捧げ物だと示すため、幣帛とともに串に挿んで垂らした木の皮の繊維です。これらは神聖性を表現するものでした」

紙で作られた御幣も登場 徐々に形を変えて現在へ

串に挿んだ捧げ物の布と、その神聖性を示す木綿と麻。時代が経つにつれ、布に代わって【紙】でも御幣を調えるようになる。【紙】もまた、布と同様に当時の貴重な品であった。この際も木綿・麻を垂らしていたが、代わりに細長く折り下げた紙を両側に垂らした描写も認められる。これを「紙垂(しで)」と呼ぶ。

室町時代から江戸時代にかけて、榊(玉串・真榊)のほか、神前に御幣を捧げる形が普及・定着化する。現在に至る御幣の変遷が見て取れるようになった。

國學院大學 研究開発推進機構助教の吉永博彰氏は、以降の変遷をこのように説明する。

「中世以降の御幣は、【幣紙】と神聖性を示す【紙垂】から成る構造が一般的です。その後、御幣の基本的な構造に変わりは見られませんが、祭のたびに幣紙・紙垂部分が新調され、紙垂を大きく作る形式も広まっていきました。木綿・麻と同様に細かった紙垂は、徐々に太く大きくなり、挿む位置も上部になるケースが多くみられるようになったのです。さらに、幣紙と紙垂が一体化した形式も現れます」

その特徴的な造形から、次第に紙垂部分がピックアップされていったのだろう。「白紙のほか、染色した紙や金属製の御幣も現れ、紙垂の持つ印象はさらに強くなっていきました」と吉永氏は続ける。

こうして、神話から現代まで捧げられ続けているのが御幣である。今でこそ紙垂がそのイメージとして認識されることもあるが、元来の捧げ物としての性格を受け継ぐのは、その中心である幣帛部分。そしてそこには、各時代における最上の品が用いられていた。

3度の連載で見てきた、神への捧げ物。私たちはそこに「伝統」を感じるが、笹生氏は「歴史を紐解くと、捧げ物とは当時の最新技術を象徴するものだったことがわかります」と語る。

「日本文化の面白さのひとつは、伝統と革新が共存している点にあります。刀剣・芸能・御幣のどれをみても、捧げ物の歴史には、それが詰まっていると言えるでしょう。むしろ、伝統と革新の共存という日本文化のルーツには、神への捧げ物があるのかもしれません」

伝統を受け継ぎつつ、新しいものも取り込む。神に捧げられたものには、日本文化の「粋(すい)」が凝縮されているのかもしれない。

研究分野 日本考古学、日本宗教史

論文 『記紀』と大嘗祭—大嘗宮遺構から考える『記紀』と大嘗祭の関係—(2020/11/15)

塩津港の神と神社(2020/03/16)

研究分野 中世・近世神道史、神社史、神社有識故実

論文 中世伊豆国三嶋社にみた神仏関係―僧侶の活動と神宮寺の展開を手掛かりに―(2022/09/30)

丹後国一宮籠神社の祭祀・儀礼と神主海部氏 ―中世より近世に至る展開を中心に―(2022/05/20