夏の夢 ほろ酔い角打ち異聞

角打ちをご存じない?エッそうなんですか!

とまぁ、大げさにいうほどのものでもなし、

白状してしまえばなんのことはない立呑みのことです。

角打ちと書いて「かくうち」と読みます。

立呑みとはいっても絶賛大人気、連日満員御礼の名店で順番待ち。

「お待ちの間、お外はお寒うございましょうから、どうぞ一杯やりながら…」なんて気の利いたものじゃないんですなこれが。

もっとお気楽、お手軽。酒屋で買った酒をその場で引っかけるアレです。

これぞ正統派親父スタイルともよびたい安上がりな呑んべぇ風景。

これが一般的には北九州の炭鉱街発祥とされる角打ち。

本日はこの説に、ひとつ異議を称えてみようという趣向ではございます。

東京で角打ちはなんていうの

しかしまぁ酒屋で一杯なんてことは、

なにも九州に限ったことはないわけでして。

東北では「もっきり」、関西ではそのまま「立呑み」と呼ぶそうです。

酒好き&手近なところですませたがる親父事情は

日本全国共通のようですね。

さて、ここで気になるのが「ではこの呑み方東京じゃなんと呼ぶか」問題。これが皆目わからない。wikiで角打ちと入力しても、

google検索でもなかなか出てこない。らしき言葉が見当たらない。

で調べてみるとこれがあなた、灯台下暗し

というか自明の理といえばいいのか。

答えはおなじみの居酒屋なんです。

一説によれば酒屋に居ながら酒を呑むから居酒屋。

わかってみれば「あっなるほどね」。

そういうことですか、納得いたしました。

ちょこっとタイムスリップお江戸角打ち事情

江戸といえばなんといっても当時最先端の新興都市。

若い男性人口が多かったそうです。

となればどうしても酒の需要も大きいようで、

御府内(江戸市域のこと)には造り酒屋もたくさんあったとか。

この造り酒屋のお酒を熊さん、八っぁんなどエンドユーザーへ

直で売るお店、今でいうならB2Cの直販店でしょうか。

これを「請酒屋」(うけざかや)と呼びました。

さてここからは想像ですがおつきあいのほどを。

そんなある日の、請酒屋の店先で「おい親父、酒だけじゃ口さみしいな、

なんかつまみになるものはないのかい」なんて客がやってくる。

ここで頑固親父なら「そのへんの塩でもなめとけべらぼうめ」

となるんでしょうが、この親父現代の我々同様気が弱かった。

「じゃあありあわせのぬか漬けにアジの干物でも」

となったかどうかは定かではありません。

でもまぁそんなこんなで、簡単な料理なんかをおくようになりまして。

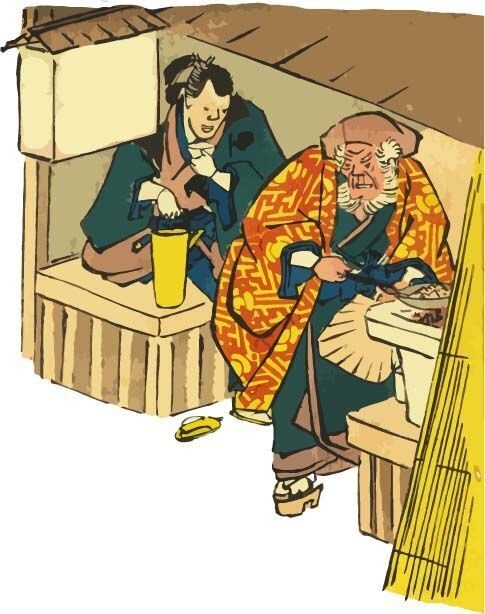

やがては立って呑むのもなんだから、

そこいらの樽などに腰掛けて、とっくりやツマミをおく台も欲しいよねと。徐々に徐々に道具立てが揃ってまいります。

それから遠く時は流れて「み○すや」さんだの「○州屋」さん、

「○三酒場」さんに、「○せや総本店」さんなどの今にいたる。

どうですこの展開。見えを切るほどじゃありませんが、

当たらずといえども遠からずと自画自賛。

元祖角打ちは古今亭志ん生師?

そういえば古今亭志ん生師に、こんな逸話がありましたね。

関東大震災の折「この揺れじゃ東京中の酒が地べたに吸い込まれちまう」

と心配した志ん生師。

おかみさんから財布をふんだくると近所の酒屋へ一目散。

ところが酒屋の主人は気が動転して商売どころじゃありません。

「欲しけりゃ、勝手にどうぞ」とありがたいお言葉。

渡りに船とマスに注いでは地震の揺れもなんのその

グビグビと呑みも飲んだり一升五合。

散々のんだあげくの志ん生師。

これもついでとそこら辺にあった一升瓶に酒を詰め込んでフラフラと。

おぼつかない足取りは、さて酔いなのか、余震のそれなのか。

えいままよと都々逸のひとつも口ずさみながら怖い鬼(おかみさん)の

待つ我が家へと向かうのでありました。

この志ん生師のエピソード。

酒屋の店先で、樽から直接注いで、その場で呑む。

シチュエーションはぴったりときて。

四角いマスだけに角つながりで角打ち。

エビデンスとしては少々問題ありですが、

これこそが、真の元祖角打ちではないでしょうか。