2024 7.1-9.1 無印良品 MUJI銀座ATELIER MUJI「にほんのさけ展」

◎はじまり

現代の日本酒は米と米こうじを原料として発酵させALC22%未満で濾した酒である。

それ以前の時代では日本酒は御神酒だった。

御神酒の前は名も無い日本の酒であった。

組織的な穀物栽培以前、日本という国や文明がはじまる前の酒はハチミツ、果物が自然発酵して、空を経由して水の存在を動物に伝えるものであり、植物が動物を呼び寄せるためのシステムだった。

酒という構造は植物、動物、鉱物など万物のあいだにつながりを形成して生命の営みを育むオアシスの役割を果たしていた。

私は酒造りに没頭するなかでお酒の捉え方がこのように変化し、全ての自然生命に共通する酒が私たちの酒になるだろうという想いが高まっていきました。

すべての自然生命に共通する酒とは、すでに有るものを利用して造られる酒である。私はすでに有る物事をイトナミという言葉で予見しました。

イトナミとは空であり、土であり、水ではないだろうか。私たちはすでに有るイトナミから発生し、絶えずこれらとエネルギーや物質を通じて情報交換をして万物とのつながりを得て生きている。

私は土(米)、水、空気、人、そして過去(神)と協力し、未来を予祝して造る御神酒造りを追求してきました。

その中で、すでに有るこれらの営みを互いに贈与させ、意図的に縁を起こして習合したものが誰もに共通する事柄であることを確信するようになっていきました。

このように、この世界のすでに有る仕組みを利用した酒造りや表現を行うことが私の醸造人生で伝えることであり、そこでかならず発生するつながりによって新たな未来が創造されるだろうと予感し、みなさまにすでに有るイトナミを思い出してもらう取組みをしていこうと考えるようになりました。

そして2023年の夏、同じ気持ちを持って創作活動をしていると感じられる陶芸家の渡辺隆之さんと「手のひらのオアシス」というイベントと行いました。

このような感じでなかなかに面白い取り組みとなりました。イベント会期、今回の記事のメインとなる無印良品さんも来てくださいました。

無印さんとお話をしていく中でこれは面白いねということとなり、この醸造哲学をアトリエMUJIで展覧会形式にして表現しようということとなりました。

◎にほんのさけ展

ということで、私のこの散文的イトナミコラムを整理して、文章構成、英訳、イラスト化、映像化、しつらえ、展示デザインまで多くの方々のご協力のもとで進めていただきました。

タイトルは「にほんのさけ」

日頃から日本酒から日本の酒へと言っているので「にほんのさけ」というタイトルになってとても良かった。ミードやどぶろく(KODANE)を通じてお伝えしていたように、日本という営みが酒になったものは日本の酒であるという思いが込められています。

主催|株式会社良品計画

企画協力|小島達也(出雲杜氏・醸造家/板倉酒造)、コイル、竹内典子

しつらい|辛島綾

映像|大隅圭介

グラフィックデザイン|SHIMA ART&DESIGN STUDIO

イラストレーション|浅妻健司

施工|東京スタデオ

◎メインテーマ

浅妻さんGJすぎる

無印良品のものづくりは、衣食住の分野にわたる中で生活者の声や視点、先人や伝統から伝わる知恵、大いなる自然の恵みから学ぶことによって生まれてきました。驚きと感心を新鮮な気持ちで携え、大きな視野を持って様々な発見をしながら、ものづくりを通して感じ良い暮らしと社会の実現を目指しています。

本展では、無印良品が共感するものづくりの一つの例として、島根県出雲で日本の酒を造る出雲杜氏・小島達也さんの醸造・哲学をご紹介致します。小島さんは「なぜ人は酒を造るのか?」「なぜ人は酒を飲むのか?」「酒とは何か?」というシンプルな疑問に立ち戻り、独自に歴史、文化を深く突き詰めながら「にほんのさけ」を造り続けています。

テクノロジーが進歩し続ける現代。新しい刺激を求めるのではなく、当たり前に満ちているすでにそこにあるものを掬い、原点を未来へ繋ぐ彼の活動を通して、私たちの考えるものづくりの思想に触れる一助になれば幸いです。

ATELIER MUJI

「新しい刺激を求めるのではなく、当たり前に満ちているすでにそこにあるものを掬い、原点を未来へ繋ぐ彼の活動」

私はこれをイトナミと呼んでいます。このイトナミという概念が非常にややこしいですね。

今回のにほんのさけ展の文章はすべて英訳されました。そこでイトナミという言葉をどういう英語で表現するかがとても難しい問題でした。

そんななかで翻訳担当の方がこのとても美しい文章をつくられました。

on the treasures already present in everyday life

日常の中ですでに贈られている宝物

イトナミに対するこの英訳を知れたことが今回の展覧会の一番の収穫と言ってもいいくらいに嬉しかったです。素晴らしすぎます。

誰かとお酒を飲んで楽しい、心地よいと感じる。

人と人をつないでくれるお酒は魅力的です。私はお酒の造り手になって、人と人をつなぐためのお酒を造ろうと思いました。酒造りの技術や文化伝統を調べていくうちに、お酒はつながりをつくるだけではなく、すでにあるつながりを思い出させてくれているんだと感じるようになりました。

すでにあるつながり、私はそれを「営み」と呼んでいます。日本の営みの姿は、日本酒の原料であるお米・稲作とお祭りの関係を紐解くことで見えてきます。先人たちはお祭りでお酒を飲み、狩猟や稲作の苦労を分かち合い、仲間や自然と絆を深め、次の稲作への意欲や英気を養いました。仲間から村へ、村から国へ、つながりをひろげてきたのです。誰もが自然生命の一部であり、ずっと人に寄り添ってきたお酒には、過去から脈々と続く私たちの営みの記憶が息づいています。この営みは生きる力となり、未来へとつながっていきます。

醸造家としての私の思想と、先人たちがつないできた酒造りの伝統技法、いまある自然環境を利用してお酒を醸造しています。そうして現れるお酒は、心の情緒を揺らして、自然生命の営みという共通の情景を見せてくれます。それが私たちの「にほんのさけ」ではないでしょうか。ずっと昔から営まれてきた、すでにあるつながりを思い出すようなお酒を私は造りたいと思っています。

小島達也

この世界にすでにあるイトナミを酒にする。そこから外れている人はいないからその酒は誰でも飲めるだろう。

花が美しいことや、子どもがかわいいことと同じように、あらかじめ人間の情緒にインストールされている事柄を酒にすれば好きも嫌いもなくなる。

みんなで飲んで、すでにあるつながりを思い出そう。そんなメッセージを書きました。

そしてそのイメージを浅妻さんにお伝えして、いろんな人が輪になって酒を飲んでいる絵をメインテーマで描いていただきました。

◎展示内容紹介

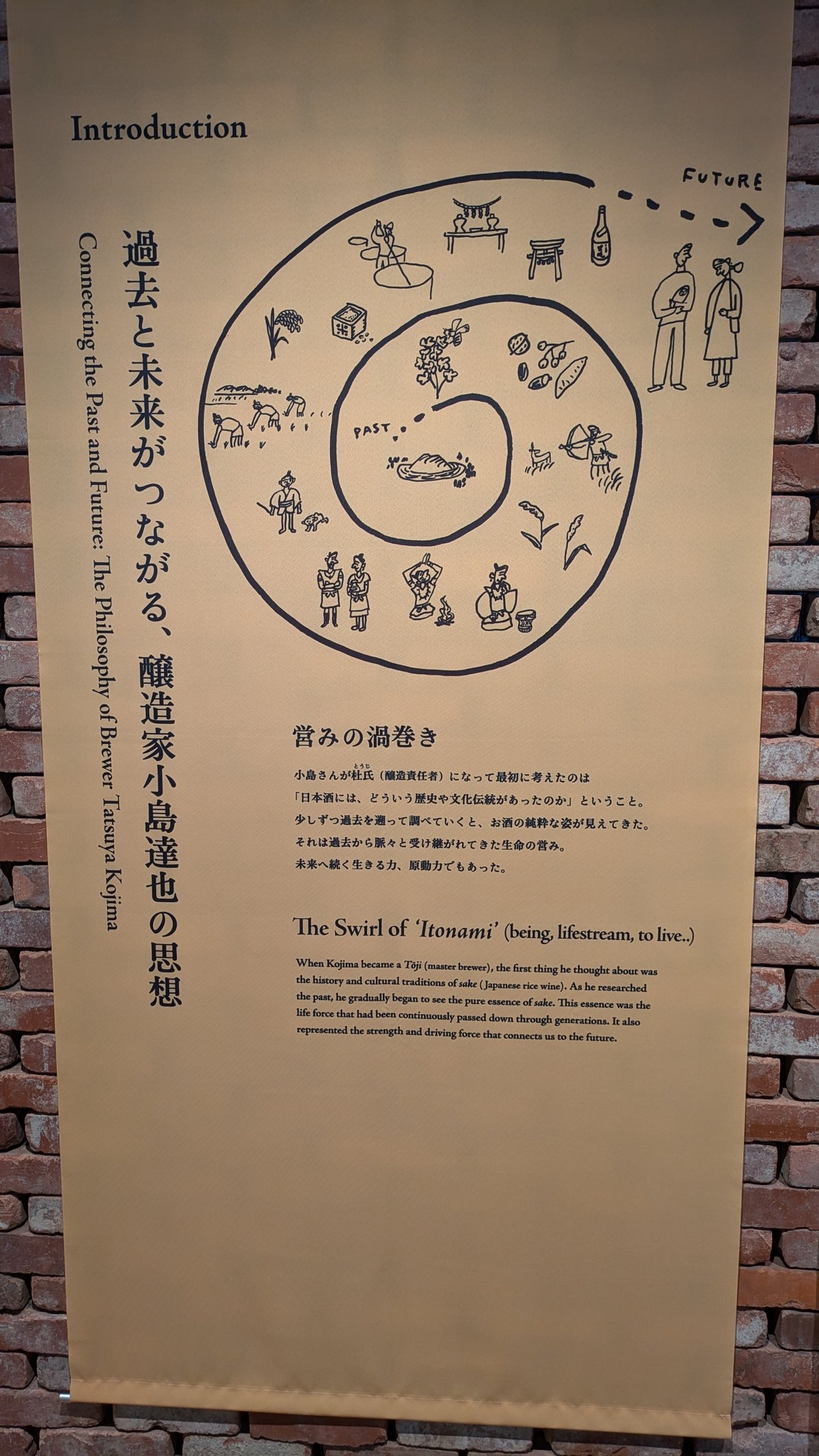

Introduction 過去と未来がつながる、醸造家 小島達也の思想

営みの渦巻き

小島さんが杜氏(とうじ:醸造責任者)になって最初に考えたのは「日本酒には、どういう歴史や文化伝統があったのか」ということ。 少しずつ過去を遡って調べていくと、お酒の純粋な姿が見えてきた。それは過去から脈々と受け継がれてきた生命の営み。未来へ続く生きる力、原動力でもあった。

現代の日本酒は唐突に現れたものではなく、過去からのつがりによってその形となっている。にほんのさけ展では、現代の日本酒、過去の御神酒、どぶろく、ミードという象徴的な時代をピックアップし、複数のバナーで展示しました。

バナー1 神様からのいただきもの

もともと日本人は、自然や精霊、祖先のことを「神様」と考えてきた。人も自然生命の一部であり、見えないけれど何かを生み出す大きな存在は神様ととらえたのだろう。

稲穂を実らせるまで、稲作はたくさんの苦労があり、自然や祖先が溶け込んだ土地(水、土、太陽、雲、空気、虫、微生物…)で培うお米には、神様が宿っていると言い伝えられてきた。

日本人の神様イメージは先祖(祖霊)と自然神(産土)が混ざった八百万の神ですね。八百万の神は空気や水や土や鉱物のような万物に溶け込み、見えないけれどすでにそこにあるものとして捉えられている。

そして今その時を生きる人々も、神々の一部であることが考えられます。人間は生きること、食べることを通じて日々、それぞれの土を生産しています。それらは一箇所にまとめられ、他生物の力を借りて再び細かくされ、田んぼや畑に肥として撒かれて土になっていく。

生きる人も、過去の人も、自然生命も神もすべて、空気や土や水などのすでに有るものとして日本の営みを形成している。

それを現実に成し遂げているのが空、土、水、熱である。

それを日本人は神や百の姓をもつ百性(おおみたから)と呼んでいました。神様という抽象的概念が実体にとなって現れたものが米や作物であるという考えを持って作物を大切に育てていたのだろうと私は考えています。

バナー2 お米のお返しにお酒を造る

昔の人は、お米は神様(自然や祖先)からいただいたものだから、そのお返しをすると、またお米をいただけると考えた。

大切に育てたお米に、さらに手間と時間をかけ、感謝や祈りを込めて、人にとって最上のものである「お酒」を造った。そのお酒をお返しとして神様にお供えした。

御神酒の話ですね。贈与や返報性、予祝や縁起儀礼の発想からできた文化だと考えています。

自分たちから遠い存在と関係性を結ぶためにはその対象に贈与をすれば良い。贈与するものは自分と対象のあいだに共通の関係性があるものであり、そこに自分たちの最も大事なものを付与すれば自分たちの霊(祈り)が相手に届き願いが叶うだろう。

矛盾が同一になるときに縁の道が現れて未来を生む。これは日本に限らず、古代から行われてきた儀礼の構造として世界中にその痕跡が見られます。

贈与によって縁を結ぶ縁起儀礼は原始の狩猟採集時代から行われ、穀物栽培を行う文明以降ではあらかじめ未来を決定つける予祝儀礼が強くなったように見られますね。

神様からいただいたお米を酒に変えて贈与する。そうすれば神様との縁が結ばれて米や子どもという明るい未来が与えられる。

縁がすでにあるという前提のもとで行う縁起儀礼、現在はないが未来にはあるという予祝儀礼。この2つの構造が絡んでいるのが日本の祭りの仕組みのように感じます。

バナー3 御神酒をいただく祭りの日

神社の祭りでは、はじめに神様にお酒をお供えする。ここで神様のものになったお酒は「御神酒:ルビ:おみき」と呼ばれる。その後、お供えから下げた御神酒を、神様のお下がりとして人がいただく。これによって神と人が一体となるとされた(神人共食)。

自然や祖先が溶け込んだお米で造ったお酒は、神様を具現化した特別なものであった。

お酒の所有権が神様に移ると、お酒は神様のお酒ということで御神酒となります。

神様は火や闇や鏡の中の世界にあるとして現実世界でその姿を感知することは不可能です。しかし贈与と縁起儀礼によって神様に贈られた酒は御神酒として五感で感知可能な現実となります。

御神酒は神様であり人間の霊が宿ったものですから、神様と共同で酒を造った巫女によって管理が可能です。巫女は神の使いとして、そのお下がりを私たちに与えてくれます。

前述の通り、御神酒にはその土地にすでに有るものが集約されていますから、飲めば自身もすでに有る百の姓の一部となります。

穀物栽培以降では田植え、実り、収穫のタイミングで祭りをしていたことを想像するとその効果は高いものだったのでしょう。

酒を飲まなくても自身も他者もすでに有るいとなみの一部ではありますが、酒を飲み祭りをすることですでに有るつながりを思い出して自他ともに確認し合うことに意味があったのではないかと思います。

バナー4 時間も境界も超える祭りの宴

祭りでは地域の人々が宴を繰り広げる。御神酒を飲んで供物を食べて、歌って踊って遊んで、神様をもてなす。ふだんの暮らしでは味わえないようなものを口にして、お酒で気分も高まり、人々はいきいきと祭りを楽しむ。祭りを通じて人々は親しくなり、コミュニティを築く仲間(群れ)となっていく。

御神酒によって、すでに有るものを共有して直り会った私たち。

直会の次は饗宴の時間です。私たちが飲み屋でやってる大好きなやつですね。

饗宴では御神酒のほかに他の作物を使った地域の料理、踊りや歌、遊びや芸が繰り広げられます。これは今を生きる人だけで楽しむものはなく、神への接待贈与でもあります。

円になってぐるぐると歌い踊ります。その中心は神様の世界として火や酒や墓地があったと言われます。現代では盆踊りの太鼓が中心に来ていますね。

バナー5 営みが未来をつくる

祭りで御神酒を飲み、元気を得た人々は仲間としての絆を深める。力を合わせて稲作に励み、子宝にも恵まれ、共に未来を築いていく。

神様からお米をいただき、そのお米で造ったお酒を神様にお返し(お供え)して、また神様からお米をいただく。田植えの時期には、予め豊作を祝って、明るい未来を祈る。この神様と人の営みは永遠に繰り返され、五穀豊穣、子孫繁栄の願いが叶えられる。生きていくための営みによって、仲間から村へ、村から国へ、コミュニティが拡大した。

饗宴によって人と神、または現在と過去が協力して未来を造ります。未来とは米と子どもです。祭りのクライマックスでは現実的な酒と食の滋養強壮と、神々の力による謎の高揚によって男女は呼び合い未来が生まれす。

その場には過去も現在も未来も同時に存在する。

私たちはこの大いなる営みの一部である。

饗宴によって自他と神々と同化する。酔いと高揚によって、視覚や聴覚が麻痺し、言葉や存在、時間感覚を失ってしまう。名前も肩書もなく、時間もない。

それが母胎や空や宇宙のような、すでに有るものの一部としての感覚を人々に与えたかも知れません。孤独という哀しみから遠い場所に行くことが出来ますね。

バナー6 日本酒の原型のひとつ、口噛み酒

御神酒は稲作と共に文化を育んできた。そして古い時代には「口噛み酒」があった。米や雑穀などを若い女性が噛み、それらを土器などに入れ、自然発酵させて造ったとされるどぶろく状の酒。口噛みをする女性は、神様とつながり、祈りを捧げるシャーマンであり、巫女でもあった。

この口噛み酒は、人を高揚させる力があって、男女の縁を結び、子孫繁栄につなげていた。神と人をつなげる酒であり、未来を営む酒でもあり、口噛み酒は日本酒の原型のひとつといえるのではないだろうか。

日本では約2500年前に稲作が伝わったとされています。

学校で歴史を習ったときには、縄文後期の日本に米がはじめてやってきたと思っていました。

しかし正しくは渡来人によって稲の水耕栽培と製鉄技術と鉄製農機具が伝わり、組織的かつ効率的な稲作が広まり始めたということのようですね。

お米は2500年前以前より栽培されており、それはワイルドライスや他の雑穀、イモ、豆などとともに食べられていました。

そしてこのときにも当然に穀物の酒は存在しています。代表例は穀物の発芽酵素を使ったもやし酒と、人間が噛んで造る口噛みの穀物酒ですね。天然麹も利用していたかもしれませんが成功率は低いでしょう。

これらの酒造法は日本のみならず世界に存在しています。おそらく当時の酒造りの現実はこれらの製法の混合で、果物やハチミツの糖や酵母も使って発酵させていたでしょう。

アイヌや台湾では、小さな粒を大量につけるシコクビエを多産の象徴として原料とし、女性がシコクビエを口噛みで醸す酒があるといいます。

口噛みの酒は女性が造り、男性に飲ませて子種を得るという生命信仰の構造が酒造りから見て取れます。

このことが後の神様と巫女の関係や、それを類推する神話に影響を与えているように考えられますね。

当時の女性は媚薬効果があると言われるイモリや、多産のネズミやウサギなんかも入れているかも知れませんね。私なら入れます。まさしく魔女のイメージです。

私は魔女→刀自→杜氏の流れがあると考えているので、将来的に女性の醸造家が主流になると思ってます。ハーカイ酒のようにイモリ入りのどぶろくをつくる女性醸造家が現れたら痺れますね。

バナー7 人類誕生以前からあった蜂蜜酒

さらに時代を遡っていくと、最古のお酒ともいわれるのが「蜂蜜酒(ミード)」である。人類が現れるよりはるか昔、花を咲かせ、実を結び、種子をつくって繁殖する植物が誕生し、蜜や果実が現れた。

蜜や果実の糖とフェロモンは、昆虫などの生物を呼び寄せ、植物はその生存範囲を広げていった。

蜂が花から蜜を採集し、巣の中に貯蔵した蜂蜜も、雨水などが加わり薄まることで発酵して、多くの生物を呼び寄せた。人類より先に自然発生した蜂蜜酒は、オアシスのようにさまざまな生き物たちの営みを育んできた。

口噛み以前のお酒はミードですね。

ハチミツの中にすでに存在するはちみつ花酵母で発酵させるイトナミミードでも表現している通り、ハチミツはそもそもその存在自体が酒です。

野生のハチのハチミツは糖度が低く、人間が存在せずともすでに発酵しています。その発酵臭は糖の存在を他生物に知らせ、生態系という営みを造ります。

酒は人間のものだけではありません。発酵という自然現象は人間発生以前から存在する自然界にすでに有ったシステムです。

また糖とは植物のことであり、ミツバチも植物なしにしては蜜を貯めることが出来ません。発酵臭がすれば糖がある、糖があるなら植物がある。植物があるなら水がある。

酒とはすでに有るものが現れたものである。酒があれば空気があり、土があり、水があり、熱を有している。酒はオアシスのようでいて、自然生命のいとなみを形成している。

これらは私たちのすでに有るつながりですから、抗うことができないんですよね。PCのOSのように、その仕組みの範囲で生きなくては、何もできなくなり孤独に陥ります。

酒はアルコールとも言えますが、それは酒の1つの顔でしかありません。

酒という概念とその構造は、自然生命や人間の存在やそのつながりというべき文化伝統や思想をも含んで考えることが出来ます。

それはこのにほんのさけ展のイベントで再度確認することが出来ました。

酒はすでに有るつながりを思い出させて群れをつくる。

それがイトナミというものなのでしょう。

これはすごく合理的で美しい構造をしていて、なおかつ万人に共通して数千年数万年の実績もある現実的な方法論(智慧)だから理解すればどの分野でも転用可能です(イトナミメソッド)。

日本酒ってなんだろう?からはじまったこの探求もついにここまで来ましたね。

このイトナミの話はこれからどんなつながりを思い出させて広がってくれるでしょう。もうすでにみんな知ってるから、あとは思い出すだけです。

ITONAMI BEING,BREWING YES!

イトナミはすでにある。それを信じて酒をつくる。

イベントの司会をしてくれたカイくんが素晴らしい言葉を贈与してくれました。

この言葉を胸にイトナミを酒にしていこう。

祭りは酒だけじゃ成立しません。私は酒担当のひとりとして頑張るから、みんなもよろしく。

生物は水と糖が溜まっているとその情報を空から得て自ずと集まってくる

人と神の境界線