クリーンエネルギーの新時代!動物が光合成する日も近い?

驚きの発表が日本の研究グループから行われました。

植物特有の光合成を、動物でも行わせることに成功した、

というはなしです。

光合成の仕組みについては過去触れたので、載せておきます。

光合成をおこなうのは、葉緑体と呼ばれる植物(藻類含む)特有の器官です。

今から10億年以上も前に、独立した細菌を取り込んで共生して誕生したと考えられています。同じような仕組みとして、動植物共通の器官にミトコンドリアがあります。このあたりは過去にも生命の「エネルギー革命」として取り上げたので、関心のある方はそちらを。

葉緑体は植物のみと共生したこともあり、動物にむりやり移植しても異物と認識されてすぐに除去されてしまいます。

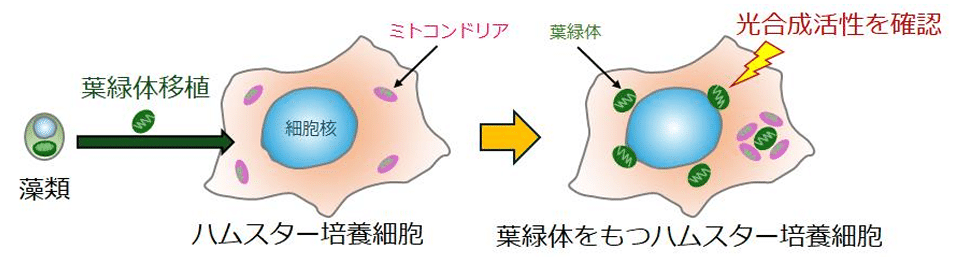

それを今回、CHO(Chinese Hamster Ovary)細胞と呼ばれるハムスターの卵巣から培養されたものを組み込むことで克服しました。

ざっくりいえば、CHO細胞に葉緑体を飲み込ませることで異物除去から守ろうというアイデアです。発表された図を引用しておきます。

1つの細胞で最大45個の葉緑体を飲み込むことに成功しました。ただ、永続的でなく現時点では2日間光合成機能を確認しました。

もう少し補足すると、葉緑体は光を受けとめてエネルギーに変換するわけですが、この受け止めるのはチラコイドという膜上のものです。

この膜が徐々にこわれていき、4日目にはその構造が崩れることが確認されました。

そもそも植物の葉緑体を動物に移植する背景に気になった方もいるかもしれません。

一言でいえば、クリーンエネルギー目的です。

つまり、近年話題の気候変動対策であるCO2削減手段として研究が採択されました。

光合成をおこなうということは、その材料にCO2を吸収(固定)することを意味するので、今回もその定量測定も行っています。

今回の実験では特に実験動物への身体的な影響は報告されていないので、もし実現することが出来れば、光合成の面を増やすことが出来ます。

人類の活動による可能性が高い気候変動のつけを他の生物に払ってもらうのは若干気が引けます。

もちろん安全性が担保されるのであれば、動物の1種である人類にも適用可能性はあるかもしれませんね。いやはやすごい時代です。

いずれにせよ、この基礎技術の発想はとてもユニークですね。

この「貪食作用による免疫保護」というアイデアは、他の分野でも応用がききそうなので、今回培養したCHO細胞の原理についてはもう少し調べてみたいと思います。