『メガロポリス』の儚くも美しい醜態

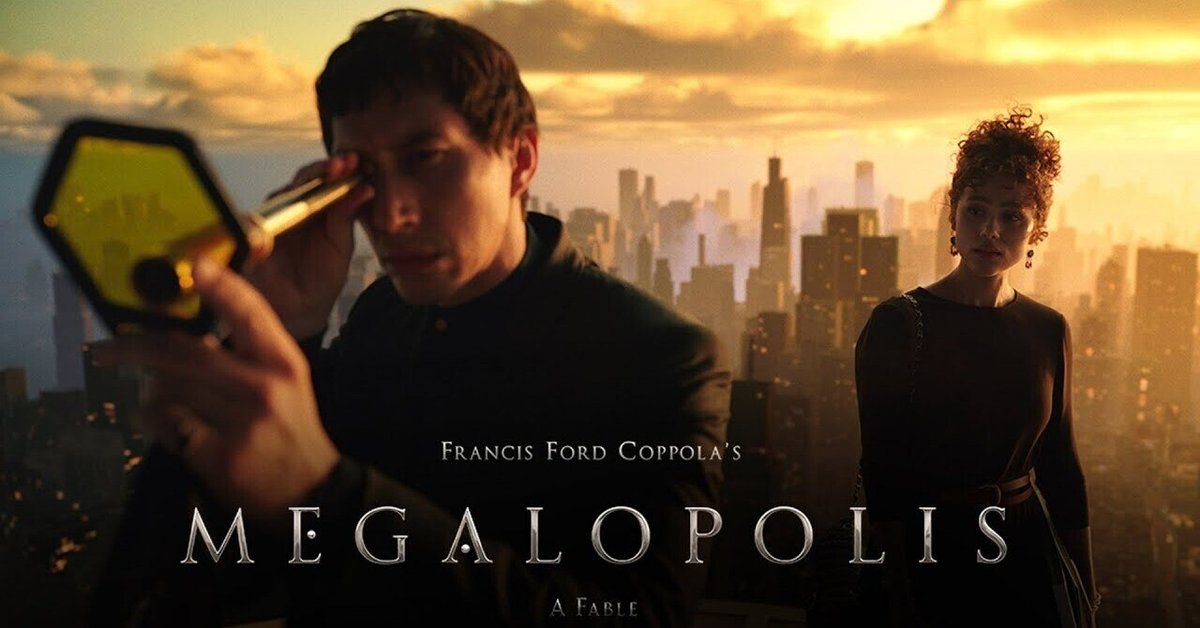

『Megalopolis』

IMDb | Rotten Tomatoes | Metacritic

公開日:2024年9月27日(北米)

公開日:未定(日本)

概要

『メガロポリス』は、かのアメリカ映画界の巨匠フランシス・フォード・コッポラが手がけた久方ぶりの監督最新作だ。それは御年85歳のコッポラが監督のみならず、脚本とプロデュースまでを兼任した渾身の力作。本人が「苦節40年の末に念願叶ったパッションプロジェクト」と呼ぶ、大予算の超大作でもある。

企画から製作、宣伝、そして公開に至るまで、本作にまつわる逸話には枚挙にいとまがない。

まずはこの映画、(1)巨匠の夢の企画だった。遡れば1977年から構想を練りはじめたというコッポラは、数々のインタビューでも『メガロポリス』に言及し続けてきた。何度もつくる機会を伺ってきたが、大手スタジオはすべからく乗ってくれなかった。理由はさまざま。

そこで(2)巨匠はお金を自分で集め、自主制作映画としてつくった。なんと製作費1億2000万ドル(日本円にして200億円近い金額)を自費でかき集めて、本当につくった。そのために自身が経営するワイナリーの一部まで売り払った。

ところが(3)つくっても買い手がつかなかった。大手配給会社たちの重役たちに向けた試写のあとも問い合わせはなかった。その後、カンヌ映画祭で招待作品として受け入れられたものの、ついにアメリカ国内では大口の買い手はつかなかった。

結局、(4)コッポラ自身が宣伝費まで自腹を切ることにして、配給だけを担うスタジオがついた。米ライオンズゲートが北米での配給を、なかばイヤイヤ引き受けた形になった。

しかし同作の周囲は撮影後も騒がしかった。(5)コッポラ自身、現場の言動にまつわる不祥事で告発された。とあるシーンの撮影で、コッポラが女性数人に「不適切」なスキンシップやキスをしたという報道がすっぱ抜かれた。当人はこれについて謝罪。幸い(?)訴訟などの大事にはなっていない。

最後には(6)AIを利用したことによる捏造広告が発覚した。満を持して公開された予告トレーラーのキャッチコピーに、AIによる捏造文が使われていたことが判明。配信開始の数時間後には取り下げられる珍事件が起きた。コッポラは宣伝担当者を即刻解雇。新しいトレーラーを作成・配信して、なんとか事なきを得たようだが、業界では失笑を買った。

皮肉だ。『ゴッドファーザー』三部作や『地獄の黙示録』『ドラキュラ』などの映画史に残る古典的な名作を生み出してきた伝説的監督が、並々ならぬ情熱を傾けた渾身の企画『メガロポリス』。にも関わらず、そんな大監督の恩恵に預かってきた映画界は、この一本にかけては彼にそっぽを向き続けた。完全に。

そんな、いわくつきの作品の中身とは?

一体どんな物語なのか、気にならない方がおかしい。

物語

舞台は現代ニューヨークと古代ローマを掛け合わせた、架空の大都市「ニューローマ」。天才建築家であり発明家でもある主人公、シーザー・カティリナ(アダム・ドライバー)は、衰退期を迎えた大都市を再生するための「メガロポリス」構想を提唱する。そんな構想のカギとなるのは、自身が開発した「メガロン」という画期的な建材だ。ユートピアのような、未来志向のまちづくりを目指すシーザーの志は高い。

一方、ニューローマを治める政治家のキケロ市長(ジャンカルロ・エスポジート)は、そんなシーザーの現実離れした大風呂敷を毛嫌いする。彼は荒唐無稽な「メガロポリス」構想などではなく、カジノ誘致計画による経済再生が未来を形作る、と市民に説く。

かつての栄華もいまはむかしの大都市は、はたして再生できるのか?いまや貧富の差が広がり、治安も悪化したニューローマを救うのは理想主義者のシーザーか、あるいは現実主義者のキケロか?

作中、愛憎入り混じるキャラクターたちがシーザーと関わっていく。シーザーの愛人で報道アナウンサーのワウ・プラチナ(オーブリー・プラザ)に、シーザーにやがて惹かれていく、キケロの愛娘ジュリア(ナタリー・エマニュエル)。シーザーの伯父で資産家のハミルトン・クラッスス3世(ジョン・ヴォイト)に加え、狡猾な従弟のクローディオ・パルチャー(シャイア・ラブーフ)。いずれも個々のアジェンダにひた走る曲者ばかり。

そんな彼らの行く末を見守るのは、シーザーの運転手兼アシスタントのファンディ・ロメイン(ローレンス・フィッシュバーン)。彼はその朗々とした声音で映画の語り部としての任も務めながら、物語の一部始終を章仕立てにして伝えていく。

思い

「思い」が強い。いや「重い」。

その「重さ」を楽しめるかどうか。それが、鑑賞者として『メガロポリス』を受け入れられるかどうかを決定づける分水嶺となる。なぜなら、40年以上の紆余曲折を経た企画の背景には、スクリーンには到底おさまりきらない思いの系譜が滲み出ているからだ。

新作を出して久しい巨匠の老いと衰え。

己の感性のみを信ずる大監督のエゴ、または狂気。

数々の失敗作をも生み出してきた監督の危うい打率。

熟れ過ぎた「腐りかけの果実」的な扱いを受ける企画。

つねに若さを追い求める業界。

世代交代により、横の繋がりを欠く老監督の孤独。

映画館の衰退。

に反し、大スクリーン上映にこだわる映画人たち。

データとフランチャイズに傾倒する業界の安全志向。

ゆえに、私財を投げ打つ巨匠に差し伸べられる救いの手はない、という悲劇。業界はもはや停滞しているのか? 映画は死にかけのメディアなのか?この業界に、異質なものを受け入れる余裕はもうないというのか?映画界の立役者ですら、ものを自由につくるチャンスは与えられないのか?

舞台裏の混沌。作品そのものとは別軸で、この映画には特殊な存在意義が多数秘められているわけだ。ビジネスとアートが拮抗する、現代のアメリカ映画界が抱える問題のほぼすべてが『メガロポリス』の背景には潜んでいる。

一方、映画そのものも「重い」。

意義に満ちている、というより存在していることの意義がしきりに自己主張をしてくる。コッポラが40年以上にもわたって延々とこねくりまわしてきた物語には、いくつもの対立軸や問いが込められている。

理想主義 対 現実主義。

未来志向 対 現在志向。

富と貧困。持てる者と持たざる者。

それぞれの義務、責任、権利。

ノーブレス・オブリージュと、その重圧、そして驕り。

アートの追求。無形文化の精神と、その価値。

名声欲、メディアによる暴力と横暴。

個人の堕落。組織の腐敗。

このように、中身も外見も「重い」のが『メガロポリス』だ。そんなコッポラが本作で成し遂げたかったことを大雑把にまとめるとしたら、それはふたつある。

ひとつ。それはアーティストとして冒険と挑戦をし続ける姿を証明することだ。才気ある芸術家や思想家が理想を掲げ、あくなき向上心をもって夢を追いかけることの尊さを説く。望んだ役割かどうかにかかわらず、社会に課された責務を果たす、持てる者(才能、富、権力などを与えられた者、またはそれらに手が届く者)の決意の表明。これは『ゴッドファーザー』や『地獄の黙示録』でも描かれてきた主人公たちの葛藤とも重なるテーマだ。言ってみれば、『メガロポリス』の主人公シーザーは、コッポラ自身が現実に向き合ってきた葛藤を描くためのスタンドインだ。そう言ってしまった方がいっそ、潔い。

そして、ふたつ。コッポラは世界各地で台頭する権威主義に警鐘を鳴らしている。アメリカを含む各国で機能不全を起こしはじめている民主主義のあり方を危惧している。古代ローマの共和性が崩壊し、帝政から帝国崩壊へと向かった悲劇的な歴史が繰り返されることを恐れている。それを止められるのは、シーザーのような男であり、そんな男の努力を認められる寛容な世界だ、とコッポラは言っている。それは「巨匠監督を、用なしの世捨て人のように扱うハリウッドに対する反骨精神の象徴」だとも言える。

では。

『メガロポリス』は、そんなコッポラの「重い」思いを実際にスクリーンへ投影できているのか?

それが問題だ。

※「#ネタバレ」はつけてあるのですが、ここまでは事前知識として知っておいていい情報だと思っています。

※でも以下は、物語のネタバレこそないものの、映画そのものへの分析を含んでいるので、気になる方は日本での公開(配信?)や鑑賞後にご覧いただくのも良策かもしれません。ご判断はお任せします。

答え合わせ

鑑賞中、自分の心がきしむのが聞こえてくるようだった。

苦痛だった。

好きになりたい映画だったのに。本当に。

興行成績を追いかけている人なら、数字的な推移はご存知だろう。本作は北米の興行では大敗を喫した。1億2,000万ドルの制作費に対し、国内は初週400万ドルの惨敗。ヨーロッパ諸国での結果と合わせても、2024年11月時点で全世界1,300万ドル強の興収にとどまっている。宣伝費もつくり手の持ち出しだったことを加味すると、出費総額の1割も回収できていない計算になる。当然、コッポラは投じた資産の大半を失ったままだ。

批評家からも、すべからく批判的な反応が会話を占有している。唯一の明るいニュースがあるとすれば、ごく少数のメジャー紙からの献身的な擁護があることだろう。『メガロポリス』への励ましの声を聞きたければ、米ヴァラエティ紙とニューヨーク・タイムズ紙のレビューに目を通すのが良い。そのほかは軒並み否定的。そう断言するしかない。

実際、『メガロポリス』はいびつだ。脚本。音楽。撮影。ライティング。VFX。音響効果。特殊効果。そして出演陣のパフォーマンス。すべてが見苦しいほどに不協和音を鳴らしている。

口にされるセリフは驚くほど直線的で陳腐に聞こえてくる。(字幕で追うだけなら、原文のニュアンスは薄まるかもしれないけれど)。物語の複雑な世界設定を説明しようと、言葉をムリにねじ込んでいるようだ。

それを口にする俳優陣のパフォーマンスには、調子に一貫性がない。アダム・ドライバーの重みのある立ち居振る舞いに反して、ナタリー・エマニュエルのそれには幼さがつきまとい、大人同士の恋仲であるようには思えない。単純に、座りが悪い。

老いたジョン・ヴォイトはキャラクターと合っているのか、判断しづらい。ローレンス・フィッシュバーンは運転手やアシスタントという役柄には貫禄がありすぎる。

オーブリー・プラザとシャイア・ラブーフにいたっては、まるで2人だけ別の映画に出演しているかのようだ。それぞれの共演シーンには異様な雰囲気がたちこめている。作中、2人がもっとも生き生きとしていたのは確かなのだけど。ある意味で、彼らが見せる世界観こそが『メガロポリス』が追求するべきトーンだったのかもしれない。

その点では、そんな2人こそが作品のハイライトと言えるのだろう。

そのほかは理解に苦しんだ。全編にわたって塗りたくられたような劇伴音楽と、セット然とした美術。それを不必要に明るく照らすライティングと、不自然な光源を強調するグレーディングのけばけばしさ。プラクティカルな撮影素材とVHXの馴染みが悪く、ショットやシーンごとの作風が安定しない。

物語には興味深い要素もある。シーザーの謎めいた能力の意味とか、「メガロン」の設定とか、物語の後半で起きる事件の現代性とか。丁寧に描けていれば、きっととびきり面白いSFだったのではと想像する。

けれど映画を形づくるほとんどのピースが、噛み合っていない。

見にくい。醜い。

この映画は醜態を晒している。

けれど。

儚くも…

あえて言おうと思う。

巨匠が晒した醜態を、大スクリーンでリアルタイムで見られるのは幸運なことだ。なぜなら『メガロポリス』は「なにかをつくる行為とは、もともと泥くさいものだ」ということを改めて教えてくれているからだ。

表現とは、そもそも無様なものだ。醜いものだ。泥くさいものだ。そして表現とは、挑戦だ。表現行為には、つねに新しい試みが伴うものだ。ジャンルであれ、題材であれ、撮影方法であれ、技術であれ。挑戦のない表現行為などない。

そして挑戦には失敗がつきものだ。失敗することとつねに隣り合わせにあるから挑戦になる。成功か失敗かを決めるのはもちろん、受け手だ。

受け手の反応が、表現行為の成功と失敗を決めつける。そのとき、もう表現物はつくり手のもとを離れている。なのに、だれもが結果にばかり目を向けてしまう。

成功を讃えられるにしろ、失敗を叩かれるにしろ、表現者にとって大事なのは「挑戦をしたという事実」だけだ。なぜなら、挑戦なくして成功も失敗も存在しないからだ。だから、総製作費2億ドル近い世紀の挑戦の末に生まれた『メガロポリス』には、生まれてきたことへの価値がある。

そして稀代の名監督をもってしても、失敗の烙印を押されることはある。40年以上もこねくりまわし、コネやツテを使い倒しても軌道に乗せられなかった企画を自腹でつくったコッポラ。彼は85歳を迎えたいまも泥くさく、恥ずかしげもなく、表現行為に心血を注いでいる。

そんな大監督の姿を見届けられるなんて、なんと貴重な体験か。泥くさく、必死な醜態を晒す巨匠の姿ほど儚く、そして美しいものはない。

だから映画館で『メガロポリス』を見て、よかったと思うことにした。いや、正確に言えば見る前から、もうそう思っていた。それが、コッポラ御大の壮大な野心作への供養になると信じているからだ。

作品の魅力を十分に享受できなかったのは残念なことだけれど。終始苦痛だったけれど。見てよかった。

オススメはできない。正直に。けれど意義深い映画だとは言っておきたい。表現者がデータに縛られ、コンテンツという言葉に踊らされる現代だからこそ、大御所が盛大にのたうち回り、なりふり構わず大博打を打つ姿を見られたことに我々は感謝すべきなのだ。

どのみち、世の中はわからないものでもある。これが後世になって急に再評価されることだって、あるかもしれない。ないかもしれない。あなどることはない。かもしれない。

当人も新作の監督作品を構想していると言ってるのだから、これで終わりではない。今はただ黙って勇気をもらっておくのが、正しい敬意の示し方というものだ。

(鑑賞日:2024年10月8日20:00~@Regal Cinemas Aliso Viejo)