研究とアートの橋渡し〜オラファー・エリアソン展の感想

個人的にオラファー・エリアソン展はとても刺激的で衝撃だったのでそれについて書きたい。

1. 研究とアートの橋渡しへの示唆

オラファーエリアソンの作品群は、とけだす氷河や太陽、自然破壊といった自然と人間の関係性をテーマとし、入念で丁寧なリサーチに基づく知見を軸としながら、光と幾何学などを駆使することを通して作品としての審美性と自然への批評的なまなざしを共存させる表現を行ったものである。

科学者のような自然への探求者としてのまなざしや理解をアートを通して昇華し表現するという探求と製作の関係性を、僕は研究とアートの橋渡しのように感じた。

作品を通して、論文だけでない研究の伝え方や表現について改めて深く考えた。

1.1 デザインリサーチという既存の文脈との関連性

しばしば「よいアウトプットにはよいインプットが重要」といわれ、アートの世界でもリサーチの重要性はしばしば語られるようだ。しかしオラファ―の作品にはそうした枠組みを超えた手法を感じる。

どういうことか。

そもそも、アートやデザインの創作自体を研究としての知の体現として捉える「デザインリサーチ」という考え方は存在する。

基礎となる考え方はRCAに在籍していたChristopher Flaylingにより1993年に提示された。

彼は自身の論文「Research in Art and Design」において三種類のデザインリサーチの手法を提示している(ちなみに論文はこちらから読むことができる)。

三種のデザインリサーチの手法とは、それぞれ、”Research into art and design”, “ Research through art and design”, “Research for art and design”。

論文の中でChristopherはデザインリサーチの三つのありかたについて説明している。

(1)”Research into art and design”とは、主にアートやデザインをテーマとした論文の執筆を指す。歴史調査、美学調査と認知調査、アートやデザインに対する見方や観点に関する研究などがあげられる。

(2)“Research through art and design”とは、制作や体験を行うことを指し、物体的な追求や、発展的な作品制作、アクションリサーチを含む。

(3)“Research for art and design”とは、論文の補完としての制作を指す。実際の作品制作を通して、考えをまとめていき、それを言語的なコミュニケーションではなく、作品として提示することを指している。

3つのうち2番目の”Research through art and design”が、作品制作や体験を中心に据え、それ自体を新たな知の体現と提示として捉える研究の取り組みにあたる「実践的デザインリサーチ」と呼ばれるものにあたる(『学際的領域としての実践的デザインリサーチ』水野大二郎)。

こうした研究のありかたは、特にHuman Computer Interface(HCI)の分野において顕著であり、多くの研究者によって人や生物と、HCIの関係性などについて様々な問いを提起するような作品がつくられ発表されている。

しばしばアートの文脈でいわれる「リサーチ」が2番目の「アートの創作のためのリサーチ」を指しているとしたら、オラファ―は完全に3番の「知の体現」としてのアートだ、と思う。

その特性と意義について論じたい。

1.2 分析のレベルと作品としての美しさのバランス

個人的な感覚だが、研究や分析が言語として深堀りされすぎるとアートとして作品にはしづらくなるのではないか、と思う。

なぜなら、分析を研ぎ澄ますことは、取得した結果から大量の情報を捨象することでもであるからだ。したがって「リサーチ」が分析として完成されすぎると、作品として昇華させる情報の余白が失われてしまう。

一方でアート作品として作者の思索が表現されるだけだと、しばしば思考としての言語的な甘さが気になることもある。端的にいえば、作品としてはそれなりにきれいでも、それを説明する思考や主張が陳腐では、作品としての価値を高く感じられない。

表現としての完成度が高い一方でその根底にある言語的世界が貧弱だと、表現とコンセプトの間に壮絶な飛躍が生まれてしまうこともある。

その結果、作品をどのような文脈でいかに解釈するかということが読み手に委ねられすぎて作品の狙いの解釈はほとんど鑑賞者依存になってしまう。

研究とアートの接続における情報の粒度のバランスの止揚とは?

その答えにつながる示唆を、オラファ―・エリアソン展でみられたように思った。

2. 言語化が意味を失う世界線への導入

本展覧会には、表現としては「まあ面白いけど…」と思うけどそれだけだと少し退屈なものもある。

しかし少し単純すぎるように思える作品も、論文のイントロや既往研究の紹介のように捉えればとても大きな意味がある、と考えた。

研究での論文は、新しい概念や言葉を駆使しまくって書くのではない。

どちらかというと半分くらいは、既往研究の整理やわざわざ言われなくてもわかるようなことを書いていたりする。

そのうえで最後の2割くらいで発見を提示する。

すなわち既往研究や予備的考察は、研究対象とする事象を分析するための「補助線」になるのである。

既往研究の文脈などを適切に構成し提示することによって「この視点から見るとこの現象はこう面白いんですよ!」としかるべき立ち位置に読者を案内し、理解を誘導するのが、上手な序章の組み立て方であるといっていい。

オラファ―の展示をみてみると、いくつかの作品は論文の序章や予備的考察のような位置づけにある、と感じた。

そしてそうした構成を前提として、ある作品を一つの作品として完結させすぎず、別の作品の体験の補助線とする点において、展覧会の中で面白い作品同士の関係性が作り出されているように感じたのである。

2.1 論文の序章と展覧会の初めの作品

具体的に考えよう。

まず展覧会に入ってすぐにみることのできる2つの作品を読み解いてみる。

はじめに提示されるこの「あなたの移ろう氷河の形態学」という作品は、氷河を紙の上におき、溶けあう間に顔料と混ざり合っていく様が模様となって絵になっているものである(画像はこちらから引用)。

その後にみられる「クリティカルゾーンの記憶」という作品は、木枠のなかにドローイングシステムを仕込み、移動する際の振動などでそのマシンが木枠の中で移動した軌跡がしるされたものだ。(画像はこちらより引用した)

これらの2つの作品は展覧会のはじめに置かれている。

2つの作品群の共通点は痕跡であるということだ。

つまりこれらの作品群は、自然の痕跡やそのなかで活動する人間の痕跡を提示することを通して、何気ない自然の摂理や人の行動とふるまいが何かしらの「原因」となって、別の「結果」を創出する自然の摂理を鑑賞者に想起させる。

同時に、その「結果」は我々にとって思いもよらない形態をとり、未知の美しさを感じさせうることが意識させられる。それが展覧会における「序章」の役割である。

こうした序章をおえて、「2章」ではガラスの多面体とライトを巧みに組み合わせて反射させあうことで、不思議な幾何学性とともに幻想的な光を放つ「太陽の中心への探査」が提示される。

つづいて、7種の光を対象に投影するだけの「あなたに今起きていること、起きたこと、これから起きたこと」という作品が提示される。

これらの作品は、光の原理に人間が介入し一つのシステムを構築しつつ、そこに人間の何気ない活動の中に配置することを通して、思いもよらず美しい「結果」が得られることを示唆している。

同時にこれらの作品の「痕跡」は動的であり、「原因」と「結果」が相互的に反応する系として存在するような、自然そのもののありようが想起される。

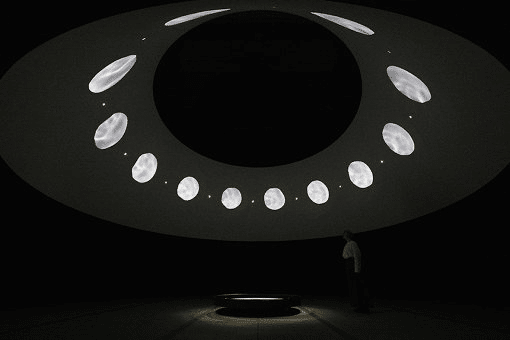

ここからさらに「3章」「4章」のようにリサーチやほかの作品が提示されたのち、本展覧会のタイトルともなっている「ときに川は橋となる」という作品にいきつく。

僕はこの作品がもっとも衝撃的だった。

静的な痕跡の提示、自然と人間の動的な系としての自然、その背後にあるリサーチ。

そうした「フリ」をすべて回収して、究極的にシンプルでありながら動的、かつ極限的に美しい作品として昇華されたもののように感じたからだ。

この作品の構成と原理は極めてシンプルである。ライトが中央に配置された水盤に投射され、反射した光が頭上のスクリーンに投影されているだけだ(基本システムとしてはあってると思うけど、光学的な工夫はほかにもあるかもしれない)。

(二枚の画像はこちらより引用)

原理はいたってシンプルなのに、水面がゆらぐだけで屈折して入射しスクリーンに向かって反射される光が複雑に屈折し、揺れて、うねうねと動的で不思議な模様が生まれる。

この模様の変化を大きな空間のスケールで体験したときに湧き上がるのは「この現象は本当に現実か?」という疑問だ。

そのくらいにこの作品は美しかった。

オラファ―の作品には、光学と幾何学を駆使したモノが多い。そして表現システムの原理自体はきわめてシンプルである。

シンプルな装置と幻想的な模様。

日常にあふれた慣れ親しんだ現象が、普段とは全く異なる迫力と美しさをもって現前に表出することに衝撃をうける。

「あれ、これだけでこんな世界観を作り出せるの?本当に?」という、原理のシンプルさと目の前に広がる美しさのギャップの衝撃。

光学的なシステムの原理自体が極限的にシンプルでありふれたものであるがゆえに、そこから生まれた体験の不思議さにあらためて呆然とするのである。

その中で、自然破壊や氷河といったテーマが提示され、普段の生活のなかであれば既視感を覚えて見過ごしてしまうような言葉・リサーチ・写真が提示されると、鑑賞者は「日常の中のちょっとしたことを入れ替えるだけで、世界は全く違う美しさを放ち始めるんじゃないか」と、ついテーマを軸としてあらためていろいろ考えさせられてしまう。

この世界がふっと反転しうるあやうい状態にいざなわれるような不思議な感覚が、オラファ―・エリアソン展の大きな魅力と思った。

私たちが普段暮らしている日常には薄い膜が張られていて、それをすっと切って反転させるだけで、世界は全く異なる様相をみせるのではないかという不安と期待の片鱗のような感覚。

そうした自身の認識に自信を持てなくなる感覚が、オラファ―の作品を体験する中で幾度となく去来する。

2.2.1 リサーチの整理の粒度と作品へのつながり

さて、途中で飛ばしてしまった展覧会の「3章」「4章」ともいえるオラファ―のリサーチがもたらす効果について、ここで振り返って述べておきたい。

オラファ―のリサーチプロセスや途中成果物の提示は、展示のなかで「テーマの提示」という観点から重要な役割を担う。

膨大なリサーチと作品を比べてみているとき、リサーチでは情報を構造化させすぎない、整理しぎないのがとても重要なポイントなのだ、と感じた。

リサーチが構造化しすぎないのはモノとして表現するときのことを考えてのバランスなのだろうと思う。

リサーチが「分析」だけになり、情報の整理と構造化を研ぎ澄ましすぎてしまうとき、むしろ余分な情報量が落ち過ぎることもある。

そのことは作品制作の可能性を狭めてしまうだろう。

むしろ可能性を発散させていくようにリサーチを行い、その無数のプロットの中で点が集約し始めた場所で、作品をつくりはじめているのではないか。

そうしたリサーチと創作のプロセスの行き来を、オラファ―の展示から想像した。

こうした膨大な情報量を、完璧に整理整頓された形式というよりも無造作な状態で受け取ることは、展覧会のなかで、体験を通したテーマへの思索の幅をより大きく広げてくれるという効果を担う。

2.2.2 リサーチとアートの行き来がもたらす効果

単純明快な論理を提示されるとき、我々は迷子になることなく作者の思考プロセスを追うことができる。

一方で、膨大な情報量の中で論理というロープが手から離れてしまうとき、我々はそのままでは不安を覚えてしまう。「結局このリサーチはなんなのだ?よくわからない!」という不満。

その不安を、美しく幻想的な体験を通して受け止め、いまだ言語化されえない理解を身体的な体験へと接続することで、鑑賞者は不安感をもたずに思考が宙ぶらりんになった状態に突入することができる。

このバランスが、展示におけるオラファ―のリサーチと作品の関係性である。

この体験はどういう効果をもつのだろうか。

2.3 「視点」という言語が有効でなくなる世界線の衝撃

僕がこの2つのレベルの行き来をオラファーの展示のなかで体験し、最も衝撃だったのは、作品群による世界観の体験が自然に対しての鋭い批評や視点を言語化する気付きを与えてくれるというよりもむしろ、これまでもっていた「視点」という言語的な視座自体が有効でなくなる世界に連れていかれるような感覚におちいることである。

僕はこの感覚を、研究とアートの新たな関係の示唆であると感じた。

有名な話だが、音声文化であるアフリカの民族は、抽象的な思考ができないという。例えば円という抽象的な幾何学概念が理解できず、「太陽」などと具体的な表現で答えてしまう。また、音声文化では三段論法が理解できないことも知られている。「A→BかつB→Cならば、A→C」という論理展開ができないのである(『インフォメーション 情報技術の人類史』)。

アルファベットを開発し、自分たちの思考を外に定着させることが可能になったことで、我々は三段論法という「論理」を発明することができた。同様に、実は我々の言語や付随する思考も一つの人間の発明品でしかない。

自然という対象を、固定化した言語的なフレームによって理解するのではなく、むしろ身体的なアート作品の体験を通して理解することで、今までの私たちでは認識できなかった領域に気付くことができるとともに、自分たちが理解していると妄信している「自然」という概念自体が所詮は既存の言語を介して理解していただけの一面的なものとして、もろく崩れ去るような感覚にも襲われる。その体験が実現されていることに、研究とアートを行き来することのおおいなる可能性を感じたのである。

3. わかりやすさとわかりにくさのバランス

ちなみにオラファーの作品は「インスタ映え作品」ということがあるようだけど、それはそうだろう、と思った。

オラファ―は幾何学を駆使しながら光をデザインし、発展させてアートの中心に据えているから、作品は主体でありながら、それ自体がライティングでもあるわけで、そりゃインスタ映えするよな、と思う。

すなわち、オラファー・エリアソンの作品はいわゆる写真の撮影で重要なライティングを、鏡やら幾何学やら水やらを駆使して分光や反射をおこしたり、それをリバース的に再現して、すごいレベルで作り上げているようなものともいえるから、鑑賞者自体が常に被写体としての側面を持たざるを得ないのだ。

ある意味では、その結果として作品と鑑賞者の「主体⇔客体」の関係性がいれかわることで、鑑賞者はより体験に没入できている、ともいえるかもしれない。

光に引き寄せられているはずが、いつの間にか光に照らされ、みるものだったはずがみられるものとしての役割を鮮明に与えられる。

その反転を起こすうえで、光は鑑賞者にとってとても分かりやすい装置だ。そして全体の構成を追っていく中で、鑑賞者は無意識に際限のないテーマへの思索のなかに迷い込んでしまう。

僕はそこに「わかりやすさ=光」と「わかりにくさ=構築・構成」が一つのアートの中で同居しているオラファ―の作品の良さを感じた。

他人事になってしまいがちなテーマを、自分事として鑑賞者に捉えてもらう手法としても優れていると感じる。

4. 最後に

最後に、展覧会でみたちょっと他と傾倒が違うけど、個人的に好きなオラファ―の作品は、1993年の「浸食」という作品。

予告もなしに、ビエンナーレの会場の周辺の道路を浸水させ、川をつくってしまったらしい。最高だ。

建築空間は一般に床や天井などきちんと水平をとって構成される。一方で自然には完璧な水平はほとんど存在しない。

道路などの都市空間の場合には、しばしば傾きがついている。水はけのためだ。そうした道路空間に、フローを完全にオーバーさせるほど水を流し込み、建築の床や庭園の水盤のような違和感のある水平面を無理やりにつくってしまった点がとても面白い。

空間の水平と勾配は、自然と人工の関係性を空間的な観点から考える上で極めて面白いテーマである。

個人的にオラファ―・エリアソン展は衝撃的だったし、体験の美しさも丁寧なリサーチも、いろいろと楽しめる展覧会だと思った。

何よりオラファーの物量と行動力に圧倒された。気が遠くなるような行動と製作のなかから、本質がドリップされて作品として結晶化していくようなプロセスを追えることもまた、この展覧会の醍醐味といえる。

日々の生活の中で、当たり前のことに意識的に疑いをもち思考することは容易ではない。自然や環境問題についても多くの人はシンポジウムを開いて、言語を駆使して自然について論じるけれど、それはどれだけ本質的な有効性をもちえるのだろうか。

行動と制作を通して言語的な思考からも離れてみることではじめて立てる視点もあるのではないか。

そうした自然への向き合い方の態度自体を、示唆として与えてくれる点に僕はこの展覧会の大きな意義を感じた。

(終わり)

いいなと思ったら応援しよう!