長期医薬品の選定療養/医療上の理由が認められるとは?

2024年10月から開始される長期収載品の選定療養について、処方箋の記載方法をお伝えしました。

「医療上の理由」で先発医薬品が必要な場合は、特別な料金を要することなく、保険適用の範囲内で、先発医薬品を調剤することが認められています。

その内容について、ご説明します。

医師・歯科医師が先発品が必要と認める場合や、製剤の特性などから薬剤師が必要と認める場合には、保険適用の範囲内で、先発医薬品を使用することが認められています。

どんな事例がありえるのか、具体的に見ていきます。

なお、こちらでは、起こり得る事例について説明しています。実際に保険適用になるか否か、断定しているわけではありません。

効能・効果

医療上の理由の一つに、薬事承認された効能・効果の違いがあります。

医療保険を適用して治療するためには、国から承認された医療用医薬品を、承認された目的(効能・効果)に対して、承認された使い方(用法・用量)を守って使わなければならないというルールがあります。

医薬品によっては、先発医薬品と後発医薬品とは、承認された内容が違うものがあります。

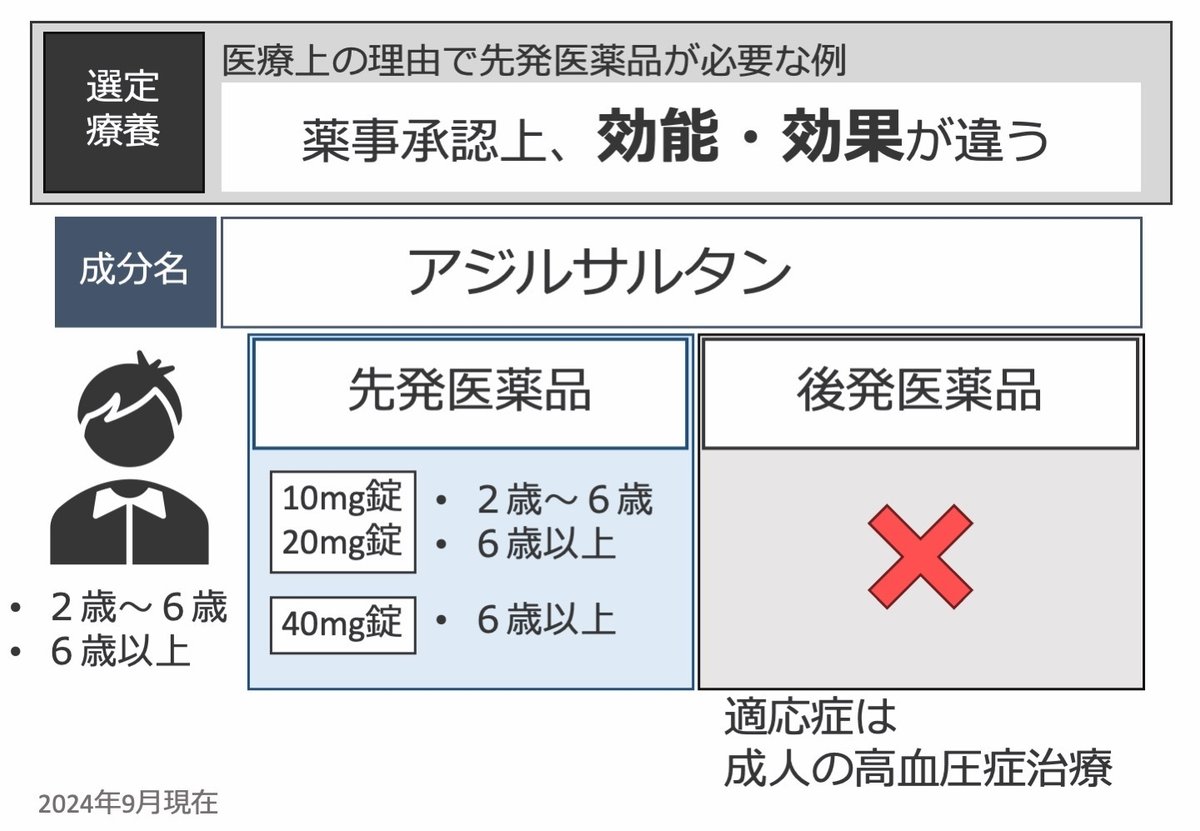

例えば、高血圧治療薬の一つである「アジルサルタン」は、

・先発医薬品:成人の高血圧症+小児の高血圧症

・後発医薬品:成人の高血圧症

先発医薬品は、成人の高血圧症治療に加えて、小児の高血圧症治療に使用することが認められており、小児治療のための用量も決められています。しかし、後発医薬品は、成人の高血圧症の治療にしか使用することはできません。

つまり、小児の高血圧症の治療のために、「アジルサルタン」を使う場合、先発医薬品しか使えないので、先発品を使用する医療上の理由がある、と言えます。

なぜ、このような違いがあるのか?

後発医薬品は、先発医薬品の特許期間が満了した後に、同じ有効成分の医薬品を作ることが認められたものです。

・ある適応症については特許期間が切れたが、他の適応症は後から承認されたので、まだ、特許期間は切れていない

・有効成分の特許期間は切れたが、特殊な製剤加工の特許期間は切れていない

などの理由で、複数の特許期間があります。

そのため、一部は同じだが、一部は違う、というようなことが起こり得ます。

将来的に特許期間が終了したら、後発医薬品も使えるようになる可能性はありますが、現時点のルールに従わないといけません。

違いを調べる方法

薬事承認内容の違いを調べるためには、次のような方法があります。

添付文書(正式には、電子添文)を調べる

独立行政法人 医薬品医療機器総合機器のウェブサイトでは、最新の電子添文の内容を確認することができます。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp)

日本ジェネリック製薬協会のウェブサイトでは、「効能・効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」が公開されています。

違いについて、一覧表でまとめられており、しかも、更新もされているので、わかりやすい資料として便利です。

学会のガイドライン等の推奨

学会のガイドライン等で推奨されていることも、医療上の理由として認められています。後発医薬品について、触れられているものについて、以下に例をご説明します。

抗てんかん薬

ポイント)

以前から使用しており、薬の効果が得られていて安定している場合(発作が抑制されている)は、服用中の薬剤を切り替えない

発作が抑制されている患者では、服用中の薬剤を切り替えないことが推奨されています。切り替え時には、医療者・患者の同意が必要です。

これは、先発医薬品と後発医薬品との切り替えももちろん、後発医薬品同士の切り替えについても同様です。

抗てんかん薬については、薬物治療モニタリング(TDM)により精密な血中濃度管理が重要であり、服薬管理も難しいため、製剤の品質管理については、特に配慮されるべきと考えられています。ジェネリック医薬品品質情報検討会では、供給問題が解決されてから品質管理について検討が進められる予定です。

参考)てんかん診療ガイドライン2018

免疫抑制薬

ポイント)

切り替える際は、血中濃度を測定しながら、慎重に対応する

タクロリムス、シクロスポリン、ミコフェノール酸モフェチルといった、臓器移植後に用いられる免疫抑制薬について、薬剤を切り替える際は、頻回に血中濃度を測定するなど、慎重に対応することが求められています

免疫抑制薬は、薬物治療モニタリング(TDM)により精密な血中濃度管理が重要な薬剤であり、慎重な対応が重要です。

参考)免疫抑制薬TDM標準化ガイドライン 2018 [臓器移植編] 第2版

論文でも指摘されています。

本間 真人: 免疫抑制薬の後発医薬品使用:臓器移植領域におけるトピックス, Organ Biology, 26 巻, 1 号, p. 55-59 (2019). (https://doi.org/10.11378/organbio.26.55)

竹内 裕紀, 本間 真人: 臓器移植における免疫抑制薬の後発医薬品(ジェネリック医薬品)の現状, Organ Biology, 30 巻, 1 号, p. 028-035 (2023).( https://doi.org/10.11378/organbio.30.028)

バイオ医薬品

ポイント)

病状が安定しており、患者さんが切り替えに同意する場合には、バイオ後続品に切り替えることも可能

関節リウマチ治療薬

既存治療で効果不十分の中または高疾患活動性を有する関節リウマチ患者に対しては、先行バイオ医薬品と同様にバイオ後続品を使用することが推奨されています(推奨の強さ:強い;エビデンスの確実性:高)。

また、すでに先行バイオ医薬品を使用している患者さんに対して、先行バイオ医薬品の使用により RA の疾患活動性が寛解または低疾患活動性と安定しており、患者さんの切替え希望がある場合には、バイオ後続品に切り替えることは、条件付きで推奨されています。(推奨の強さ:弱い;エビデンスの確実性:非常に低)

関節リウマチ治療において、近年、生物学的製剤の開発が著しく、従来の抗リウマチ薬(DMARDs)では疾患コントロールが難しかった方に対しても、バイオ医薬品によって寛解状態を得ることができるようになってきました。ただし非常に高額な医薬品であり患者負担は大きいため、バイオ後続品を使用することも重要です。

参考)関節リウマチ診療ガイドライン2020

これ以降、2024年版のガイドラインも出ていますが、書籍版しかなく、購入していないので、内容を確認していません。

点眼薬

ポイント)添加物を考慮した上で、切り替えを判断する

ドライアイの治療において、塩化ベンザルコニウム(BAK)無添加の点眼薬を使用することは、症状・所見の改善にメリットがある場合があります。

後発医薬品の中には、後から開発されていることのメリットとして、BAK フリーの製剤などがあります。

ドライアイがある患者さんには、BAK フリー製剤を選択することがメリットになり得ます。

参考)ドライアイ診療ガイドライン

後発医薬品の使用においては、過去に、注射用塩酸リトドリン製剤や球形吸着炭製剤のように、後発医薬品に起因する問題が指摘された事例もあるため、もちろん慎重に判断する必要があります。

ただし、後発医薬品の中には、製剤技術の進歩を受けて、優れた製剤特性を持つものもあります。

メリット・デメリットを正しく判断して使用することが重要です。

こちらで説明した内容は、あくまでも現在の情報に基づいた一例です。ここに書いた例は「絶対に選定療養にならない」と書いているわけではありません。個別の症例に応じて、適切にご判断ください。

いいなと思ったら応援しよう!