2-3 薬物動態の個人差

薬物動態には個人差があります。その要因となる、代表的な事項を説明します。

小児

小児に対する薬物治療の考え方として、よく言われるのが、「小児は成人のミニチュアではない」ということです。

つまり、薬物の成人量を、小児量に体重換算しさえすれば良い、ということではありません。

薬物の代謝・排泄機能が未熟、などといった、小児特有の生理機能を考慮して、薬物治療をしましょう、ということです。

つまり、「量」だけでなく、「質」的にも、配慮が必要です。

小児の薬物動態の特徴

小児の薬物動態の特徴を図示しています。

①身体が成長過程にある

薬物動態の各過程は、成長にともなって、一斉に成熟するのではありません。

それぞれの身体機能は、成長とともに、早く成熟する、遅く成熟する、などのため、薬物動態は、成長に伴って、変化することに注意が必要です。

また、骨や細胞分裂も活発なので、例えば、骨発育に影響する薬は、小児では禁忌ですが、すでに骨が完成している成人では禁忌ではない、といった、小児に特有の禁忌などもあります。

②BBB が未発達

BBB とは、薬物などの異物から脳を守るためのバリアです。脳の血管は強固に覆われているため、薬物は血管の外に出て移行することは、非常に困難です。

小児では、この BBB がまだ未発達であるため、注意は必要です。

感受性が高い(薬が影響しやすい)といえます。

③薬物代謝や排泄が未熟

薬物代謝酵素である CYP の活性は、新生児のうちは低く、加齢とともに成熟していきますが、分子種ごとに、成熟のタイミングが異なります。

代謝が未熟ということは、成人と同じ量(体重あたりの量で換算したとき)を投与すると、薬物血中濃度は、高くなりすぎる、ことにつながります。

④細胞外液が多い

小児では成人と比べて、水分量が多い、特に、細胞外液が多い、と言われています。

したがって、水溶性の高い薬物では、その分、薄められてしまいます。

例えば、水溶性の高い薬物として抗菌薬があります。

そのため、抗菌薬では、他の薬物と比較して、体重あたりの投与量は多めに設定されているものもあります。

小児の薬用量

小児の薬用量を、どのようにして決めているかを説明します。

①添付文書

まずは、添付文書の記載を確認します。

年齢ごとや体重あたりの用量が記載されています。

添付文書に記載がない場合など、成人の薬用量から換算します。

②成人の薬用量からの換算

換算式には複数ありますが、よく用いられるものが、Augsberger の式です。

・Augsberger の式・・・年齢から計算する

体表面積に比例していると言われており、臨床でもよく用いられています。

体表面積は血液量と比例すると言われているため、薬物血中濃度に反映される、と言えます。

・von Harnack の換算表・・・年齢から判別する

表の見方は、例えば、通常、1歳であれば、成人量の 1/4 が適切、という意味です。

(もちろん、腎・肝機能低下など、身体機能の事情があれば、それに応じた調整が必要です)

小児と解熱鎮痛薬

小児の薬について、頻度が高く大切なところなので、紹介します。詳細は、各論のときにも説明します。

小児がウイルス疾患にかかったとき、急性脳症のリスクを考えなければなりません。

ウイルス感染をきっかけに起こる急性の脳障害です。

解熱鎮痛薬の中には、脳症のリスクを増加させると考えられているため、小児につかえる解熱鎮痛薬には制限があります。

・アスピリン

ウイルス性疾患後に起こるライ症候群との関連性が疑われているため、禁忌

(現在のところ、「因果関係は不明」と言われている)

・ジクロフェナク

・メフェナム酸

インフルエンザ脳症の死亡率を上昇させると言われているため、禁忌

・アセトアミノフェン

小児にも安心して使える解熱鎮痛薬

※解熱鎮痛薬の服用タイミングでの注意は、各論で

小児に与薬するときの主な注意事項は以下のようなものがあります。

・飲料について

原則:水か白湯

薬の味や効果に影響しないために、原則として、水か白湯が良いです。

なお、乳幼児の場合、散剤は少量の水で練って頬の内側に塗りつけると服薬可能です。

ミルク:×

薬をミルクで溶かして飲ませると、味が変化してミルク嫌いに繋がる可能性があります。ミルクは、乳幼児の発育に必要ですので、ミルクで溶かしてはいけません。

また、薬によっては、相互作用のため、薬効が減弱するものもあります。

ジュース:原則、×だが、薬によっては使う場合もある

ジュースも、薬と一緒に服用すると、味が変化したり(劇的に苦くなる薬もあります)、薬効が変化する可能性があるため、原則としては、ジュースで服薬してはいけません。

ただし、飲みにくい薬の中には、ジュースに溶かすと飲みやすくなるため、溶かすように指導する薬もあります。

・嬌味

単シロップ

薬局でよく使うものに、単シロップがあります。透明の甘いシロップであり、ガムシロップよりも、単純な甘み成分だけでできています。

乳幼児に対しては、嬌味の手段であっても、「はちみつ」を使わないようにすることは、十分に注意してください。

ボツリヌス菌が含まれる可能性があります。成人は腸管機能が発達しているので、摂取しても問題ありませんが、乳児の場合、乳児ボツリヌス症を発症する危険性があります。そのため、生後1歳未満の赤ちゃんには、はちみつを与えてはいけません。

※ボツリヌス菌は芽胞形成するため、熱に強い

高齢者

高齢者の特徴:

①服用薬剤数が多い

複数の医療機関を受診しているなど、服用薬剤数も多い傾向にあります。

服用薬剤数が多いと、それだけ、薬の相互作用や副作用の危険性も高くなるので注意が必要です。

②感受性が高い

中枢神経系に対する薬の副作用は、高齢者では起こりやすいと言われています。

また、姿勢の変化に対応するための血圧の調整など、高齢者では困難になりやすいと言われています。

そのため、薬剤の副作用に注意が必要です。

特に、高齢者で起こりやすい副作用として、図に示すように、

ふらつき・転倒、物忘れ、うつ、せん妄、便秘、排尿障害などがあります。

転倒によって骨折して、寝たきりになると、認知障害が進行しやすいなど、悪循環に陥る危険性もあります。

対策として、例えば、ベンゾジアセピン系睡眠薬・抗不安薬の場合、原則として、高齢者にはできるだけ使わない、代替薬があればそちらを使うと言ったように、使う薬の量は、必要最小限にすること。(まずは、少量を使い、必要な場合は、徐々に増やしていく、と言った対策が行われます。)

また、薬によっては、高齢者の上限量が制限されているものもあります。

高齢者の薬物動態の特徴

高齢者の体内動態の特徴:

特に、代謝や排泄の機能が低下してきます。

代謝:機能低下

代謝酵素の活性が低下するため、薬が分解できず、薬物の血中濃度が上昇します。

排泄:機能低下

腎血流量が低下(GFR低下)するため、糸球体濾過が減少します。そのため、薬物血中濃度は上昇します。

薬物が体内に蓄積しやすい状態になるため、副作用がでやすいので、注意が必要です。

妊娠

妊娠時の母体の薬物動態の特徴

妊娠時の母体の体内動態の変化:

・循環血漿量が著しく増加する

薬物体内動態への影響:薬物が薄められることにつながります

・血中アルブミンが減少

薬物体内動態への影響:アルブミンが減少すると、薬物とアルブミンの結合が減少する結果、遊離型薬物濃度が増加します

・心拍出量が増加

・腎血液量が増加

薬物体内動態への影響:糸球体濾過が増加し、腎臓からの排泄が増加します

◎胎児への薬物移行

胎児に必要な栄養は胎盤から移行しているが、薬物も胎盤を通過し、胎児へと移行するため、妊娠時の薬物治療については、十分に注意して行われます。

胎盤を通過しやすい薬物の特徴としては、

・低分子量

・脂溶性が高い薬物

が、通過しやすいと言われています。

妊娠中の薬の使用について、母体への影響と胎児への影響を考慮して、リスクとベネフィットの両面から検討されます。

◯ベネフィット(薬を使ったほうが良い)

・児の健康な発育のため

例えば、てんかんについて。妊娠中にてんかん発作を起こすと胎児に影響する可能性があるため、発作が起きないように、適切な薬物治療を続けることは大切です。

・母体の治療効果

母体の治療効果のために、適切な薬物治療が必要です。

例えば、うつ病治療をやめた場合、うつ病の再発率が高いことが知られています。胎児の悪影響を最小限にしつつ、適切な治療を受けることが重要です。

◯リスク(薬を使うことの危険性)

・胎児への悪影響

薬を使うことが胎児に与える危険性として、起こる可能性があることとして、「催奇形性」・「胎児毒性」があるため、これを最小限に抑える配慮が重要です。

・母体の副作用

絶対に副作用がなく薬を使う、というのは困難です。母体への副作用ができるだけ少ないように事前に注意するとともに、副作用が出た時は、できるだけ早期に発見して、対処することが重要です。

慢性疾患で治療中の方が妊娠を希望する場合、妊娠前から、妊娠中の薬物治療を検討する必要があります。つまり、必要最低限の治療をしながら妊娠成立するために、胎児への悪影響が少ない薬に切り替えるなどの対策が必要です。

看護師として、患者さんの希望を把握したら、医療チームで情報共有することが、非常に重要です。

治療のため、お子さんの希望を諦めることがないよう、勝手に治療中断をしないよう、チームで支えていくことが重要です。

催奇形性

薬が胎児に与える影響として、催奇形性があります。

薬による催奇形性の危険性の考え方として、薬を使用することでベースラインリスクをあげるのか、というように考えます。

先天異常は、薬の要因がなくても、自然発生で起こる可能性があります。要因がなくても、先天異常が起こる可能性は 3% と言われています。これをベースラインリスクといいます。誰にも可能性があるリスク、と言えます。

薬物治療をした場合、薬の影響によって、このリスクを上昇させるのか、ということを評価して、その薬には催奇形性のリスクがあるのかどうか、を評価しています。

なお、薬の影響は、母親が使った薬だけでなく、父親が使った薬が影響する可能性があることにも注意が必要です。

胎児毒性

薬の中には、胎児に悪影響を与えることが知られているものがあります。薬が胎児に影響して、胎児の発育や機能に異常を与えたり、羊水など環境に影響を与える場合があります。

ごく一部ですが、注意が必要な薬があります。

・NSAIDs【解熱・鎮痛・抗炎症薬】・・・妊娠後期に禁忌と定められています。

・ACE 阻害薬・ARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬)【降圧薬】

・・・高血圧治療に使われる薬です。妊娠判明したら、中止します。

妊娠判明後も、長期間に渡って服薬を続けていた事例では、ACE 阻害薬や ARB 服用と、胎児の悪影響の関連が疑われる事例が報告されています。

・テトラサイクリン系抗菌薬【抗菌薬】

・・・カルシウムと結合するために、骨に蓄積されます(成人の副作用と同様に)

・アミノグリコシド系抗菌薬【抗菌薬】

・・・聴力障害を引き起こす可能性があります(成人の副作用と同様に)

薬を使用している時に妊娠が判明した場合は、薬のリスクを調べた上で、詳細なエコー検査などを行い、胎児の発育を注意深く観察します。

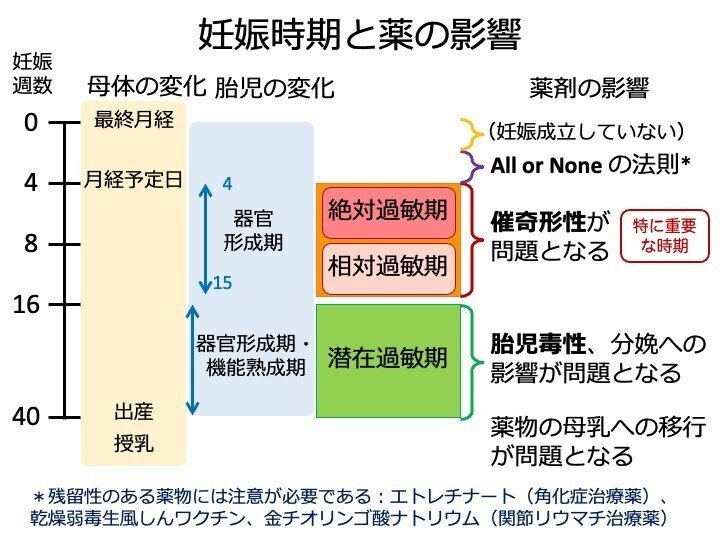

薬の影響は、妊娠時期によって異なります。

最終月経を0週0日として、2週0日が排卵・受精日、40週0日が出産予定日となります。

◯妊娠3週まで

この時期に服用した薬の影響は、「All or None の法則」と言われています。

・多くの細胞が障害された場合は、妊娠が成立していない:妊娠していない=None

・小さい障害は修復されて、妊娠成立するので、薬の影響はない:影響なく妊娠している=All

◯器官形成期:妊娠4週から15週まで

この時期は、胎児の重要な器官がつくられている時期であるため、薬の催奇形性が問題となります。

絶対過敏期:妊娠4週から7週

特に妊娠4週から7週までは、胎児の中枢神経・心臓・消化器・四肢といった重要臓器が作られているため、催奇形性については、胎児が最も敏感な時期です。

相対過敏期:妊娠8週から15週

8週から15週は、重要な器官形成はすでに終了していますが、性器の分化や口蓋の閉鎖などが行われている時期であるため、催奇形性のある薬剤の使用には、慎重であるべきとされています。

◯潜在過敏期:妊娠16週以降

薬物の胎児毒性が問題となる時期。

重要なことは、妊娠の週数によって、薬の影響が異なる点です。

薬物が与える胎児への影響について、どのように検討されているのか

倫理的な問題から、通常、妊婦を対象にした臨床試験は行いません。

そのため、動物実験の結果から、催奇形性や胎盤通過性などの可能性を調べて、そこからヒトにおける影響を推測することが行われます。

薬として認可された後に、薬を使用しているときに妊娠が判明した人の相談事例など、何年にもわたって集積することでわかってきた薬もあります。

なので、添付文書は禁忌であっても、使用経験の集積で安全であることがわかりつつある、という薬もあります。禁忌という言葉を必要以上に怖がらず、ただし、適切に安全管理をするために、患者様の気持ちに寄り添うことは大切です。

最近では、「免疫抑制薬」が「妊婦禁忌」でしたが、改訂され、禁忌ではなくなりました。「治療に重要であり、安全に使うことができる」ことのデータが蓄積されたためです。

このようにデータがない=禁忌、であったものが、データの蓄積によって、薬の影響が明らかになる場合もあります。

子供に影響を与える可能性があるとして、注意が必要なのは、母親だけではありません。

薬によっては、父親側にも注意が必要な薬があります。

パートナーが妊娠する可能性のある男性には、まずは、治療前に妊娠の希望について確認した上で、適切な薬物治療を行うことが大切です。さらに、薬によっては、投与中だけでなく、投与が終了した後の一定期間にわたって、確実な避妊やコンドームの使用が必要な場合があります。

まとめ

注意すべき患者背景として、小児・妊婦・高齢者の薬物動態について説明しました。この他、腎機能低下者や肝機能低下者も、薬物動態に大きく影響を与えます。

患者背景に応じて薬物治療を行うことが重要です。

記事内のイラスト [PDF]

※メンバーマガジンに、PPT のダウンロード先を掲載しています

いいなと思ったら応援しよう!