GOLDWINがデータで取り組む新しい体験づくり

こんにちは、こーだいです。

今日は株式会社プレイドのExperience Createrとして書くnoteです。

体験って何のために創るのだろう?

商品の機能で差分を作ることが難しくなってきたご時世の中で、この言葉を聞くようになりました。実際に「体験」に力点を置いたブランドやプロジェクトが数多く実現されているし、体験設計のフレームワークも見かけます。

が!!!

それらを眺めていると、体験のバリエーションが偏っているかもって感じることがあります。多くの例で、体験の目的は「買わせる」であり、その性質は無駄がなく便利で「スマート」になっていると思います。特にデジタル技術を活用して体験を考える際に、無意識にスマートであることを前提と置いてしまう時がある気がします。

ここでふと思うのです。果たして本当にベストな体験ってスマートだけなんてしょうか?スマートであることは1つの解ではあるけれど、それだけだと味気ない。そんな問いから、便利だけではない、人の心を捉える「体験」について考え、実現したプロジェクト「GOLDWIN CONNEXIONs」についてご紹介します。

GOLDWIN CONNEXIONsって?

「GOLDWIN CONNEXIONs」はTHE NORTH FACEやHELLY HANSENを展開する株式会社ゴールドウインが開催する体験プログラムの総称です。

第1弾は2023年3月に原宿エリアで開催されしました。原宿はゴールドウインにとって店舗初出店の地であり、今では9店舗を構えるフラグシップエリアです。その原宿を舞台に2つ体験プログラムを用意しました。

さて、これだけ聞くと「ただのイベントやん」なんですよ。

がしかし、このプロジェクトは「新しい体験+データ取得によるOMOの推進」という大きなテーマがちゃんとあります。狙いと仕掛けもきちんとあります。それは何か?その思考とプロセスについて話します。

体験が「資産」になっているかを考える

プロジェクト開始時期のディスカッションでは、「移動販売」や「ショールーム店舗」のように「OMO」や「体験店舗」から連想されるアイデアが出ていました。でもこれら、どうもモヤモヤして、みんなピンとこなかったんですよね。そんな状況がある言葉でブレイクスルーします。

世の中に対して価値を提供する想いが溢れている素敵な言葉です。これを意識するようになってから「どんな体験だと集客できるか?」から「どんな課題を解決したいか?」にディスカッションの軸がシフトするようになりました。「目先の売上を上げるための体験設計」という短期の視点だけでなく、「日常の豊かさをサポートする体験設計」や「ブランドのファンになってもらえる体験設計」のような中長期の視点でも体験を考えれるようになった。というのがブレイクスルーのポイントです。

ファンはブランドにとって資産です。事業に対してより長期的な貢献ができる、ブランドとお客さんの関係構築を目的とした体験を「資産になる体験」と呼んでいます。

ブランドの魅力は非言語で伝える

体験づくりの方向性が定まった後、具体を詰めていく際にメンバー全員で意識的に問い続けた言葉があります。

「ブランド」や「ファン」を体験にしようとしたとき「ブランドのビジョンを読んでもらう」みたいなのを考えることってあると思うのですが、頭で理解する体験って負荷が高いなと感じることがあり、狙いによっては避けた方がいいなと思うことがあります。

情報を知るという行為は、頭ではなく体を通して知ることもできるはずです。今回のプロジェクトでは幅広い世代に直感的に楽しんでもらうプログラムを目指したので、「頭で考えなくても感じ取れる」をモットーに、運動や物作りを通して、服の機能性やサステナブルな取り組みを非言語で体感してもらえるよう設計を行いました。

下記の画像はイベントの様子がわかるギャラリーページの写真の抜粋です。狙い通り、幅広い年齢層の皆さんに楽しんでもらえたかなと思っています。

非言語な体験を通して「このブランドの良さってこれか」「このブランドはこんなことを目指しているのか」と感じ取ってもらえれば、ブランドに愛着をもってもらえる。ブランドのファンになってくれる。これがブランドの資産になる体験だと思っています。

オンラインを活用することで体験時間を拡張する

さて、イベントそのものの話ばかりでしたが、ここからはオンラインの話に入っていこうと思います。突然ですがとある体験例を出します。

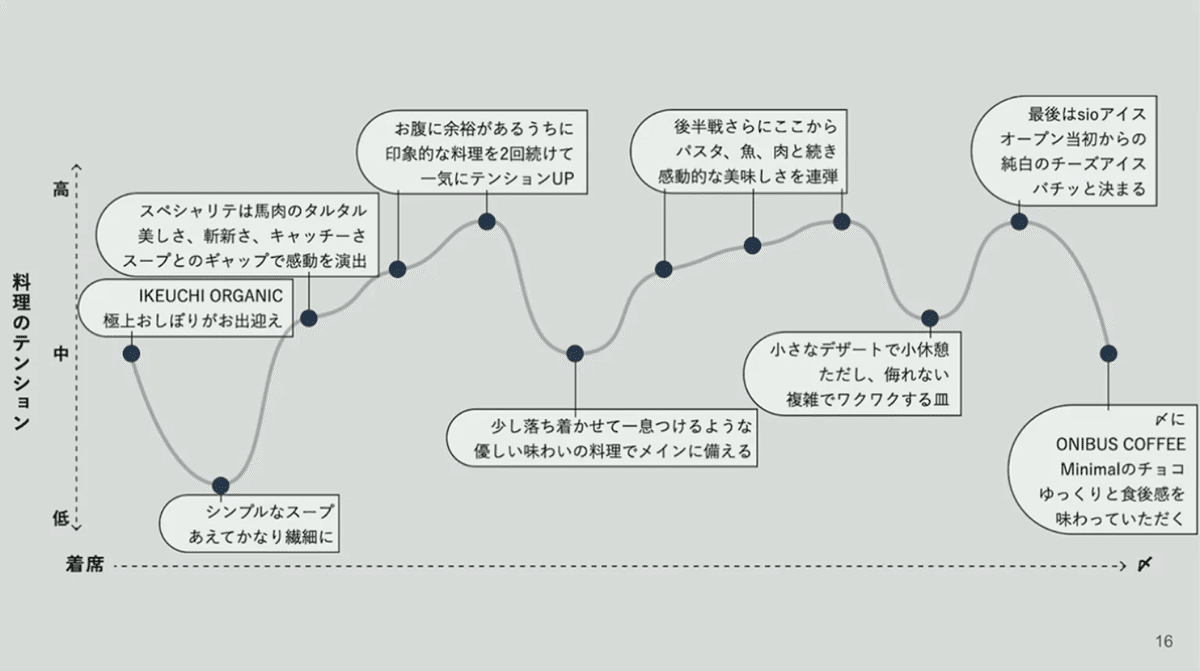

「体験」というと真ん中の映画を実際に観る時間をイメージすると思うのですが、実はその前にも後にもワクワクする時間って存在しています。この前後の時間は体験の質を向上させるためには重要だと思っていて、設計すべきポイントなのはないかと最近考えています。この発想はKARTE CX Conferenceで鳥羽 周作さんに料理のコースの例でお話しをいただいています。

これまで多くの前後体験は自然発生的だったと思いますが、デジタル技術を使えば、前後での意図を汲み取り積極的に関与することができます。前後を含めた顧客体験価値を設計できれば、ワクワクや余韻を今まで以上に魅力的に作れるわけです。CONNEXIONsの藍染では「作り方の幅を広げてあげるコンテンツ」の用意、「自分で何を持ち込むか家で探す」体験を仕掛け、「参加者が製作の様子を友人に紹介できる素材」の用意などを仕掛けることで、体験時間を伸ばし、コンテンツそのものの質も向上を狙いました。

参加した記録が「インタレストデータ」として資産になる

最後に「データ」の登場です。「資産」をきちんと可視化して使えるものにしていくのが「データ」です。具体的には今回、体験プログラムに参加したことを記録し、趣味嗜好をセグメントとして捉えられるようしました。

趣味嗜好の情報は、これまでアンケートなどで取得できていましたが、CONNEXIONsでは、より具体的な関心度合いをオフラインで取得できるようにアップデートされています。これを購入回数や来訪回数といった行動データと掛け合わせることで、顧客に合わせてサービスをより良い形で提供することができるはずです。このような生活者が興味を持っているトピックや商品に関するデータを「インタレストデータ」と呼んでいます。

購入をゴールとしない「ブランドオンボーディング体験」

以上が「GOLDWIN CONNEXTIONs」の全容です。ポイントは

の3つです。

SaaSではユーザーが「プロダクトの価値を実感できている状態」に導くことがオンボーディング(*1)と呼びますが、これを引用して、ブランドの世界観にハマる体験を「ブランドオンボーディング体験」と呼んでいます。

データ解析をもとに体験設計するとブランドへの関与を高められるポテンシャルがあるということが今回の発見です。

(*1)「オン・ボーディング(on-boarding)」とは、「船や飛行機に乗っている」という意味の「on-board」から派生した言葉。 本来は船や飛行機に新しく乗り込んできたクルーや乗客に対して、必要なサポートを行い、慣れてもらうプロセスのことを指します。

CONTACT US !

CX Planning UnitはTEAMに属する組織の1つで、データ分析・戦略立案・体験設計の支援ををおこなっています。今回紹介した事例のように、体験に対してその根本から向き合って新しい価値を創造していきたいと考えています。是非一緒に新しいチャレンジをしましょう。

いいなと思ったら応援しよう!