「ライフスタイル論」4本【完結】(2017年5月のnote記事より)

noteマガジン「ちはるのファーストコンタクト」を定期購読いただき、ありがとうございます。定期購読を開始してもその月より前の記事は読めませんので、定期購読者向けにときどき過去の記事をまとめて読めるようにしています。

今回は、2017年5月のnote記事から、「ライフスタイル論」4本をまとめてお届けします。これで完結です。

10 カフェオレと店員と友人が形成する「場」の中で葛藤を解決しようとする。

11 葛藤場面でいろいろな対処行動を試すことができます。そして、その結末から学んでいきます。

12 その認知が本当にそうであるかどうかは試してみなくてはわかりません。

13 ライフスタイルは考え方と行動を決めるための辞書【最終回】

10 カフェオレと店員と友人が形成する「場」の中で葛藤を解決しようとする。

前回は、コーヒーを頼んだのにカフェオレが来てしまったときに、どのような判断をして行動するかということを取り上げました。このように何らかの判断をして問題解決をしなければならない場面を「葛藤(かっとう) Conflict」と呼びます。私たちの日常生活はこのような大小さまざまな葛藤を解決していくことにほかなりません。

その解決的な行動については以下のようないくつかの選択肢があります。ここにその人の個性的なライフスタイルが現れています。

(A) 店員に言って作り直してもらうのも面倒なので、そのまま飲む。

(B) 同席の友だちに「これ違うけど、いいよね」と言って、そのまま飲む。

(C) 同席の友だちに「これ違っている。ひどいよね」と言って作り直してもらう。

(D) すぐに店員に「これ頼んだのと違います」と言って作り直してもらう。

ここで本人以外に登場するのは以下の人と物です。

(1) 本当はコーヒーを頼んだはずなのに来てしまったカフェオレ

(2) カフェオレを正しい注文と信じて運んできた店員

(3) コーヒーを頼んだことを知っている同席の友人

ここですべてのことをうまく収めることができません。つまり、

(X) コーヒーを作り直させようとすると、店員に面倒をかけるだろう

(Y) そのままカフェオレを飲むと、友人に変だと思われるだろう

というような葛藤が本人の認知の中で生じることになります。現実にはこれを何とか解決するわけですが、そこに本人のライフスタイルが現れるということです。

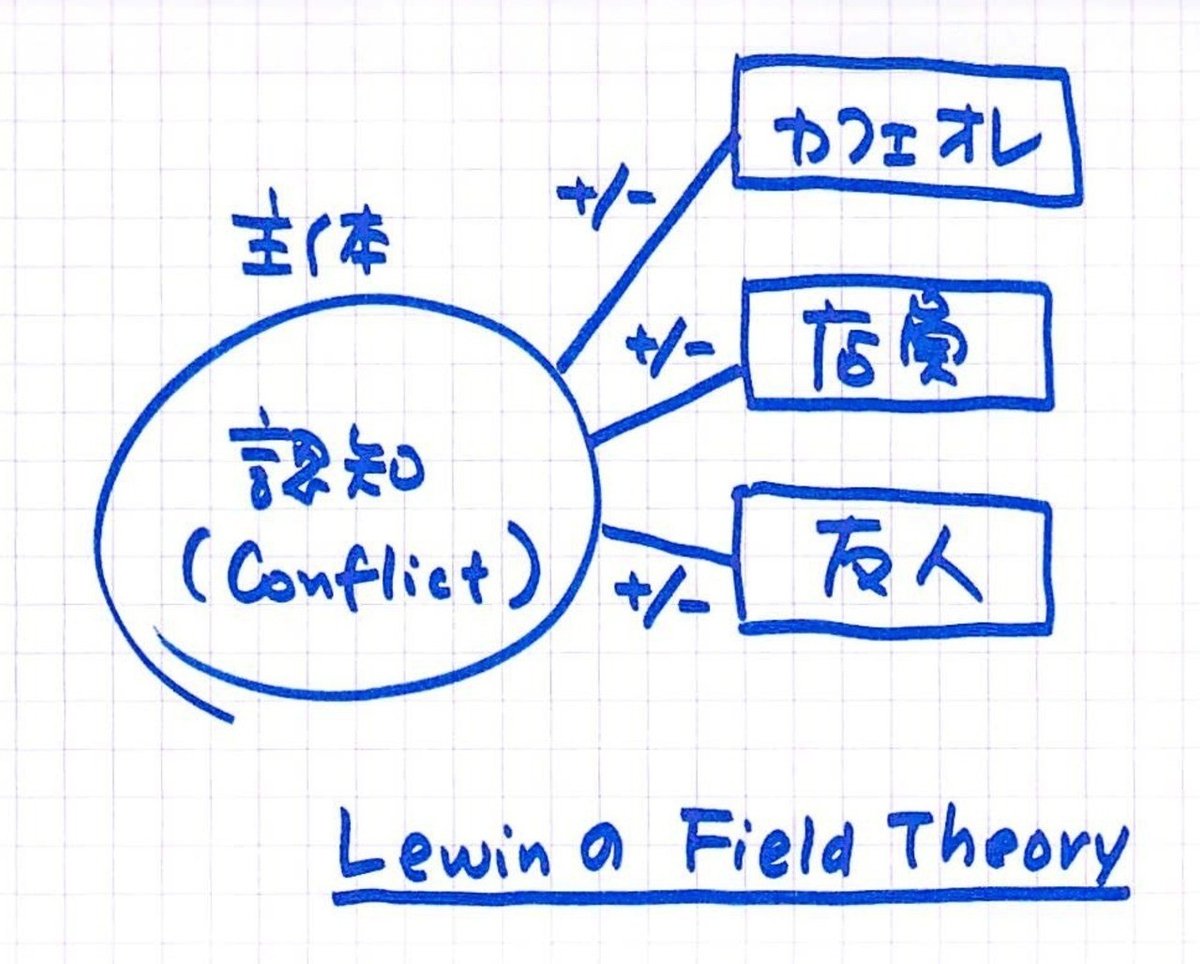

これを図式化すると次のようになります。

このような考え方を定式化したのが、クルト・レヴィン(Kurt Lewin, 1880-1947)の「場の理論 Field Theory」です。レヴィンは「社会心理学の父」と呼ばれている心理学者であり、アドラーが生まれた10年後に生まれ、アドラーが死んだ10年後に亡くなっています。

レヴィンの場の理論は、関係性とその動きを重視したアドラーの考え方と共通する部分が大きいものです。アドラーの後継者であるアンスバッハーは "The Individual Psychology of Alfred Adler" (1956, Basic Books) の中で次のように書いています(p.12, 13)。

「レヴィンとアドラーは二人とも、ダイナミックな力を、固定化されたエネルギーとしてではなく、関係性の中でのみ表現できる力として考えた」

「アドラーを、近代のダイナミックな心理学の領域における、最初の "場の理論" 提唱者として見ればよりよく理解できるだろう」

11 葛藤場面でいろいろな対処行動を試すことができます。そして、その結末から学んでいきます。

前回は、コーヒーを頼んだのにカフェオレが来てしまったという「葛藤(かっとう) Conflict」場面を取り上げました。そこでどのような判断をして行動するかということが私たちのライフスタイルの表現なのです。

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。