無名のサラリーマンが、ビジネス書16,000部売った販促施策大全

後藤洋平さんとの共著『予定通り進まないプロジェクトの進め方』が、2018年3月末日から書店で。4月からamazonでの販売が始まりました。無名の、SNSのフォロワーもたいしていない著者たちが執筆した、出版社の宣伝会議としては異色の「プロジェクトマネジメント」をテーマにした書籍。

ちょうど一年を迎えるこの時期に、初版4,000部売り切り、8ヶ月で重版を決めるまでに定めた戦略や実行した施策を、まとめておくことにしました。10万部、100万部売れている書籍からすれば大した数ではありませんが、これからビジネス書を出すという方のお役に、少しでも立つのではないかと思います。

(※2019年7月に四刷され、合計10,000冊になりました。その後も増刷を重ね、2021年に16,000部になりました。)

まとめ方は、3つの方法を採りました。

書籍販促プロジェクトの仮説とプロセスは、『予定通り進まないプロジェクトの進め方』内で提唱しているフレームワーク、「プ譜」で表現。

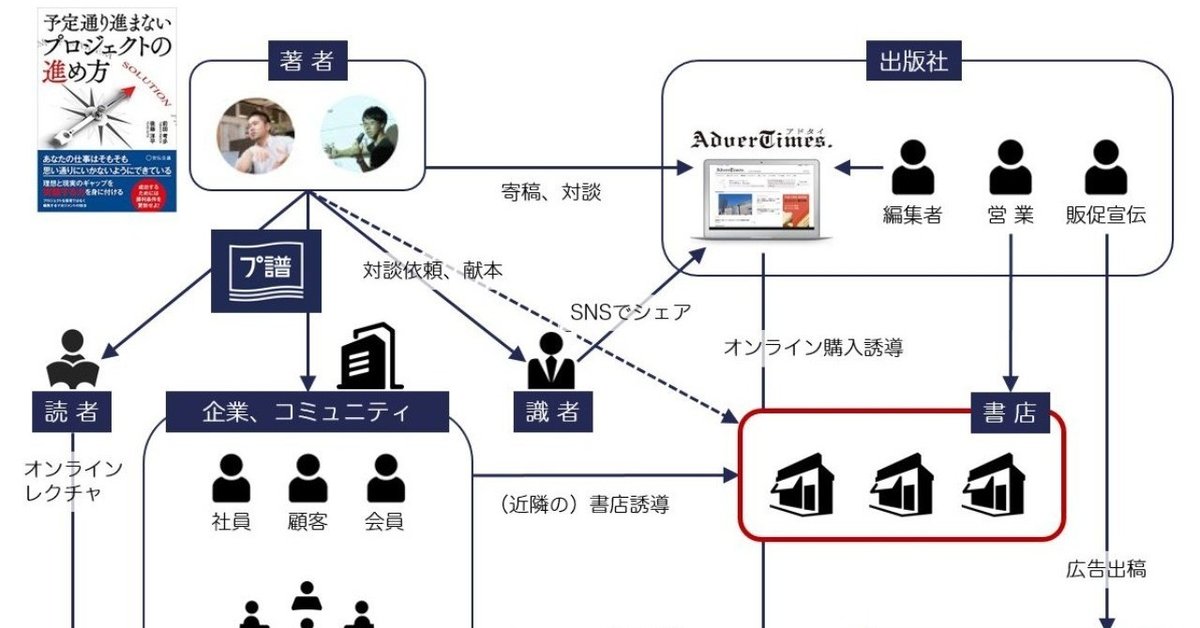

販売戦略の構造は、「図解」で。

実行してきた施策一覧は「リスト」で表現しました。

まずは「プ譜」を使って、書籍販促プロジェクトをどのように進めたかを解説します。

書籍販促プロジェクトの仮説とプロセスについて

プ譜とは、プロジェクトの開始前には目標とするゴールに向かうプランニングツールとして。プロジェクトの進行中には、逐次変化する状況に合わせたプロジェクトのツジツマを記録、振り返るツールとして活用することができます。

この書籍販促プロジェクトを始めるにあたり、私が立てたプロジェクトの獲得目標(最終的なゴール)は、「一年以内に初版4,000部を売り切り、重版を決める」でした。

そして、この目標が“どうなっていたら成功と言えるかという判断基準・評価指標”として、「書店とamazonの両方で、書籍が売れている」状態をつくることができていれば、この目標は達成できると考えました。(プ譜ではこれを「勝利条件」と呼びます)

次に策定するのは、勝利条件を果たすために創り出す「あるべき状態」です。(プ譜ではこれを「中間目的」と呼びます)

当初私が定めた中間目的は以下の3つです。

A.書店員さんが売りたいと思ってくれるようになる

B.amazonレビューを増やす

C.狭義のプロジェクトマネジメントという言葉に馴染みのない層にアプローチできている

これらの中間目的を果たすための行動を「施策」と呼び、ここで初めて具体的なタスクが出てきます。個々の施策については下図をご覧ください。

中間目的1.「書店員さんが売りたいと思ってくれるようになる」について

プロジェクト開始後、すぐに自分でできることとして、対書店活動を行いました。別件の打合せ先に書店があれば、必ず店に入り、書籍が置かれていないかチェックします。この時、検索端末が置かれている書店であれば、必ず自著名を検索し、念には念を入れてレシートをプリントしました。

この端末検索施策は効果があるのかどうかわからなかったものの、もし検索履歴を見て書籍発注を検討するといったマーケティング活動を行っている書店であれば・・・という一縷の望みを託したした施策でした。ちなみにこの行動というか習性は、昔映画アプリの仕事をしていた時、量販店のスマホ売場に行っては、itunesストアなどで手掛けていたアプリの検索画面を出しておくというゲリラ活動の、悲しき名残ではないかと思います。

他にもプ譜に書ききれなかったゲリラ施策も行いました。書店への営業活動として、書店近隣のコワーキングスペースやインキュベーション施設などに、プ譜を使ったワークショップを提案営業するための参考資料として、コワーキングスペースリストやマップを制作していました。

(画像クリックでリンクが開きます)

このデジタルデータの制作を行っていた頃、当時、出版界の風雲児として積極的なSNSマーケティングを行っていた箕輪厚介さんが、下記のようなツイートを行っていたのを発見し、箕輪さんに@(メンション)してみましたが、この一撃必中を狙ったスナイパー施策はあえなく不発に終わりました。

みんなシェアオフィス的なとこ探して。高くて良いとこあれば、コルクラボやHIUとシェアする!

— 箕輪厚介(アジア進出)死ぬこと以外かすり傷 (@minowanowa) March 6, 2018

棚を見ての営業活動としては、棚の在庫が一週前に比べて少なくなっている、或いはなくなっていれば、出版社の販促担当者に電話報告し、当該書店の担当営業の方から書店に追加発注の電話をかけて頂くよう依頼しました。

なんだこの斥候感。

また、残り1冊とかであれば、素性を隠してその場で購入し、レジで「最後の一冊でした」と、ことさらもう在庫がなくなっているよアピールを行いました。

なんだこのスパイ感。

このレジ購入時、私はカードのポイントを貯めたいがためにカード決済をするのですが、カードに記載されているアルファベットの名前を見て、

「やだ、この人自分で本買ってる、ださ」

と思われないかとヒヤヒヤしました。自意識過剰でイヤになってしまいます。

ビジネス書の棚にいる、ビジネス書担当らしき方には挨拶をし、書籍を置いてくれたお礼を伝えるとともに、記念写真撮影をお願いしました。

また、こうしてご挨拶にうかがった書店の近くでプ譜のワークショップを行う際は、出版社にかけ合って下図のようなポップを制作し、書籍の傍に置いて頂くということをしました。

このように書店に対してはこまかな施策を色々行ってきましたが、残念ながらほとんど機能しませんでした。

書籍に記載されているプ譜のフレームワークを実際に書いてみたい人向けに、プ譜をプリントして書店にプレゼントしようとした施策は、書店員さんの手間が増えるだけで機能しませんでした。(そもそも、出版社からこのような営業を行ってくれたかさえ、定かではありません)

さらに致命的だったのは、書籍が置かれる棚です。『予定通り進まないプロジェクトの進め方』は、その内容からして、狭義のプロジェクトマネジメントの手法を求めている人に向けて書かれたものではなく、「未知の要素があればそれはすべからくプロジェクトと言える」というスタンスのもと、PMBOKやWBSなどゴリゴリのプロマネ本に馴染みのない方々を想定読者としていました。

しかし、この書名か表紙デザインゆえか、書籍が置かれる棚は、ゴリゴリのプロマネ本コーナーか、はては「トヨタの◯◯」的な生産・品質管理本コーナーに置かれていました。本書はそのような内容を求める書籍を想定読者にはしていません。出版社に置かれる書棚を変えてもらうことができないか掛け合ってもらえないか確認したところ、出版社で大まかなジャンルは指定するものの、取次や書店によって取り扱うジャンルのコードが違うため、ここはコントロールすることができませんでした。プロジェクトマネジメントやマネジメントに入っているのはオーソドックスかと思いますが、同じ書店でも、「ビジネススキル」棚に入ったり「サービス企画」に入ったりします。(とはいえ、社会学、経営工学、リーダーシップに入っていたのは、嬉しい解釈でした)

中間目的2.「amazonレビューがたくさんある」について

次にamazonの販促活動の解説に移りましょう。

ここではオーソドックスに知人やSNS上の著名人に献本したり、イベント(セミナー)を開催して、レビューを書いてくれる方に書籍をプレゼントするということをしました。

しかし、書籍出版時に販促分として著者に提供される書籍数には限りがあり、足りない分は自腹を切らなければなりません。出版社から購入すれば、著者購入として8掛けで購入可能ですが、当時、書店販促活動を行っていたこともあり、「どうせ買うなら書店で」と、書店購入を優先しました。しかしなら、1冊約2,000円の本を購入しても印税は10%(共著のためさらに5割に)ですから、何のために購入してるんだ、という話です。この活動は早々に止めました。

また、知人や著名人へのレビュー依頼については、「amazonのレビューをお願いします」とどうしても言えず(書けず)、「よろしければこのような内容を喜んでくださるご友人・ご知人がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください」としか言うことができませんでした。

結果的にこれらの活動からレビューを生むことはほとんどなく、Facebook上の「ともだち」がご自身のタイムラインで紹介されたのは50%程度の確率に終わりました。

この他、幸運なことに一部のweb・紙メディアで書籍が紹介されるということがありましたが、ここは限られた献本数から重視することはありませんでした。

こうしてプ譜であらためて振り返ると、ここまで私が描いたプランは、ほとんど機能しなかったということがわかります。勝利条件として表現した「書店とamazonの両方で、書籍が売れている」状態は、まったくつくることができず、これにより、私は勝利条件の更新を余儀なくされたのです。

中間目的3.「狭義のプロジェクトマネジメントという言葉に馴染みのない層にアプローチできている」について

この中間目的が書店営業とamazonレビューと同列にあることに違和感を感じる方がいらっしゃるかも知れません。ただ私にとってこの中間目的は、他の二つの中間目的を支援する意味で非常に重要でした。

というのも、「プロジェクトマネジメント」という言葉は、世間一般的にはシステムやゲーム開発、プラント開発などで使われている言葉です。そしてこうしたプロジェクトをマネジメントする手法として、PMBOKなど世界共通の知識体系があり、関連書籍も数多く出版されています。

一方の我々の書籍は、こうしたプロジェクトマネジメントの手法では帯に長すぎたり、習得に時間がかかったりして活用できない人を対象にしています。そして、こうした方々は、ご自身の仕事をそもそも「プロジェクト」だと認識していなかったり、認識していないがために、自分の仕事に「プロジェクトマネジメント」が必要だと感じていなかったります。

また、私と後藤さんが行ってきたプロジェクト工学勉強会では、IT業界や建設業界などでゴリゴリのプロマネをしておられる方以外に、webメディア、出版社、まちづくり、飲食店、保険、金融、EC、デザインなどの業界で、「社内でプロジェクトを任されたんだが、何をしたらいいかわからない」という方が数多くいらっしゃいました。

私たちがアプローチしたかったのはこうした方々であり、こうした方々にアプローチするために最初に採った施策が、「一見プロジェクトマネジメントという言葉は使わないけれど、その実やっていることはプロマネっぽい」方と、プロジェクトについての対談記事を行うことでした。

この対談記事は、「発酵」、「ドキュメンタリー」、「育児」、「ボードゲーム」など、一見プロジェクトという言葉がそぐわないテーマを対象にしています。

小倉ヒラクさんとは「記録」をテーマにしたキロク学会という活動をご一緒したことがあり、その当時はまさか発酵デザイナーになるなんて夢にも思いませんでした。

ドキュメンタリー映画監督の大島新さんは、長女が通っていた保育園のパパ友というご縁で。

河原大助さんとはロフトワークさんのワークショップで5~6年前に出会って以来、年に1回会うか会わないかくらいのお付き合いでしたが、河原さんが書籍を出版されていたことを知って対談を提案。

吉田紫磨子さんとは私が育児情報サービスのベンチャー起業をしていた頃にお仕事を依頼したご縁で。

長尾彰さん、仲山進也さんとは、共通の知人である中田直希さんが連休の課題読書としてFacebookに投稿されていたのがキッカケで。人生は本当に何が起こるかわかりません。他にもまだ公開されていないインタビュー記事がありますので、こちらは別途ご期待ください。

そして、もう1つの施策が、「◯◯(テーマ)をプロジェクト化するワークショップを開催する」です。

これは、私がドコモ・ベンチャーズ社のEIR(Entrepreneur in Residence)として、月に1~2回勉強会の企画をしていた場を活用し、その時話題になっているテーマ(カスタマーサクセス、コミュニティマーケティング、働き方改革など)についての勉強会を開催し、そのテーマの第一人者に講演をいただき、そこで話された原理原則、自分たち(の会社)のケースに当てはめたら、どのようにそのプロジェクトは進むかということを、プ譜を使って仮想演習するというワークショップを行ったのです。

そうすると、参加者の方々が、今までのお話拝聴セミナーと違って、自分たちのケースに当てはめて考えることができたので良かった、といった声を寄せて頂き、ありがたいことに書籍のamazonリンクつきでご自身のFacebookに投稿してくださったり、レビューを書いてくださったりしたのです。

この施策は打ち続けるしかない。

そう思った私は、こうしたセミナー・ワークショップを喜んでくれるユーザーを抱えているであろう会社や人に提案し、有償無償のセミナー・ワークショップを色々な場所で開催してきました。

迎えた6月。

ワークショップを行う場合はだいたい19:00~21:00の時間帯で、そこから片づけをして高崎線に乗ってはるか武蔵の國への帰途につき、その日のワークのまとめブログを電車内で書き、帰宅して風呂で寝落ちという生活を続けてきたせいか、疲労がいつまでも抜けない。それでも、今晩はワークショップがある。全身のけだるさおしてワークに向かう時、いつも通りのテンションではできないと思った私の脳内です。

実際問題、カレンダーを見て、ワークショップが入っていないとヒマというか、何もしていない、無為に時間を過ごしてしまっている気がしてきて、ワークショップをやらなきゃ・・・と、この時の心理的・身体的状態は、後に「ワクをキメる」と自嘲するほど色々なところに提案していました。

新たな中間目的「オンラインツールを活用して、効率的にプロモーション活動ができている」について

カ・・・カラダじゅうがいてえ・・・!!

やっぱ3倍の売王拳ってのはムリがあるみてえだ・・・

チンタラやってるとこっちが先にまいっちまいそうだ・・・・・・

というわけで、サラリーマン生活を送りながら、オフラインの活動を続けるカラダがもたない。もっと効率的にならなければならないと、新たに設けた中間目的が、「オンラインツールを活用して、効率的にプロモーション活動ができている」です。そしてこれに伴い、「書店とamazonで売れている」勝利条件を、思い切って「amazonで売れている」一本に振り切りました。

これは我が身が元気溌剌ではなく、SNSのフォロワーもブログのPV数も少ない私がネガティブな理由から採らざるを得なかった中間目的でしたが、これに連なる施策はまずまずの成果が出ました。

Twitterで関連ワードで検索し、コメントつけてRTをする。

オンラインMTGツール(ZOOM)を使用して、セミナーに来てくれた方のプ譜のフォローアップを行う。

ビジネスマッチングアプリyentaでは、出会いを通じてプ譜を使った研修にもつながりました。

ちなみに、書籍を出す目的は人によって異なり、印税だけで食べたい人もいれば、コンサルティングや研修などの商品につなげたい人もいると思いますが、書籍のまとめ買いがamazonランキングにどう影響するかを測るために、プ譜を使った研修を行う際は、amazonでの書籍の法人購入を条件にしました。(※現在はこの施策は行っておりません)

このオンライン施策は7月から行ってきましたが、タイミングを同じくして、出版社によるamazon広告が強化され始めました。この施策は私にとっては意外なことでありましたが、この強力な援軍と、当時私のとあるツイートが数多くRTされたことなどにより、amazonランキングは過去最高位となる541位まで上昇しました。

その後も、ワークショップは定期的に開催し、対談コンテンツも定期的にアップし続けました。

ワークショップは隔週ペースで行いつつ、その他のweb動画活用、展示会出展、セールスコンテンツなどの講座があるときは、必ず講演スライドのどこかに書籍情報を入れるという荒業も行いました。そう、重版が決まるまでは、どんな小さなことでも、やれるだけのことをやる。

そうして、週の販売状況を聞きながら、重版の時期について出版社に聞き、

「秋ごろには・・・」、「10月ごろには・・・」という返事にやきもきしながら迎えた11月の、忘れもしない高崎線上野東京ラインの赤羽駅を出たばかりのところで、担当編集者からの電話が鳴り、重版の知らせを受け取ったのです。

その時の私の喜びのFacebook投稿です。

書籍販促プロジェクトで私が掲げた「一年以内に初版4,000部を売り切り、重版を決める」は、一年を待たず、8ヶ月で達成することができました。10万部、100万部を売っているビジネス書に比ぶべくもありませんが、寡兵よく大軍を破るの言葉があるように、限られたリソース・環境のもと、あるだけの知恵と行動でもって、名だたるビジネス書に少しでも肩を並べることができたことを誇りに思う次第です。

素人は戦略を語り、玄人は兵站を語る。

重版が決まったあとも、予定していたワークショップや対談コンテンツは行います。

特に12月中旬から下旬にかけて、は名刺管理のsansanさんやフューチャーセッションズさんなどでのプ譜ワークショップがあり、ここで良き体験を提供することで、重版という勝利にさらに花を添えることを考えていました。

しかし、ここで思いもせぬ大きな落とし穴がありました。

重版が決まるということは即ち、書籍の在庫がなくなることを意味します。

在庫の補充があって然るべきところですが、ある理由で増刷の承認が降りていませんでした。この影響を受けて、amazonの在庫は切れ、なんと定価に対し、新品在庫が5,000円以上に高騰するという事態に。

このことを私はワークショップを体験した方に、「ちょっと高くて、在庫が補充されたら買いますね」という言葉とともに教えられました。

時は師走。快速高精度をもってなる日本の印刷所をもってしても年末年始は稼働することはありません。

年末にワークショップを体験頂き、正月休暇の課題読書として購読頂くという私の目論見は、ここでもろくも崩れ去ったのです。

戦史家マーチン・ファン・クレフェルトは、「戦争という仕事の10分の9までは兵站だ」と書きました。

太平洋戦争に際して、米軍は兵站計画書を中心に戦略構築したのに比して、

日本軍の兵站計画書は、多数の戦略計画書に比してたったA41枚分であったと言われています。

私は目前の販促戦略にとらわれるあまり、最も重要な。そもそもの目的である書籍購入のための在庫補充というものに、まったく意を注いでいなかったのです。そこは出版社がやるだろうという思い込みのもと、重版の報せに浮かれてイケイケドンドンと、まさに敵地奥深くまで攻め込みながら兵站が届かず、やむを得ず苦闘の末確保した橋頭保を手放すような気分でありました。

これによりamazonランキングは文字通り“死の谷”を描きました。

わが軍に蕭何がいれば。キャゼルヌ先輩がいれば。

楽しいはずの正月休暇を、私は幾度も襲ってくる後悔の念と共に過ごしたのです。

最後に辿り着いた真の中間目的「読者、ユーザーにできるだけプ譜を実体験してもらう」について

かくして迎えた2019年。

年末のプ譜ワークを体験くださった方がや、ワーク後のフォローアップを希望された方が、続々とamazonレビューを書いてくださいました。

ワーク体験者のレビューが、書籍購入者のレビューを上回ったのを機に、

“良き体験が良きレビューを生む”という考えのもと、新たな中間目的として、「(読者、ユーザーなど)できるだけ多くの人にプ譜を実体験してもらう」設けました。

それによって、zoomをつかったオンラインプ譜制作や、高崎線のグリーン車でマンツーマンのプ譜レクチャなどの施策に大きな意味を持たせることができました。

この「読者、ユーザーにできるだけプ譜を実体験してもらう」という中間目的は、その後も、ベンチマークイーメールさん、マドレオホーツクさん、繊研新聞社さん、公益財団法人日本印刷技術協会さん、共働き未来大学さんなど、プ譜の用途の広がりとともに、開催の機会と幅を広げています。

また世の中に存在する数多のプロジェクトを成功に導くための参照物として、私はプロジェクトのアーカイブ、題して「アーカイプ」をつくっていく活動を行いたいと考えているのですが、2019年から宣伝会議のwebメディア『アドタイ』などで、注目したいプロジェクトのプ譜を、インタビュー形式でお届けする連載企画が始まりました。

この連載は、アドタイの主要読者層である、クリエイティブ、マーケティング、販売促進、新規事業、広報など、様々な分野で、「成果を出すことのできたプロジェクトは、どのように進められたのか?」を、プ譜によって可視・構造化して解き明かすインタビュー企画です。

かくして、プロジェクトをテーマにしたの記事寄稿やTwitterなどによるオンライン施策で耳目を集め、オン・オフラインのプ譜ワークショップを提供することでamazonレビューを増やすことで、amazonで書籍広告が表示された時に、購入が促されるという正のサイクルが生みだされてきました。

こうして迎えた2019年2月には、これまでのamazonランキングで最高位となる409位まで上昇しました。

2019年にはプ譜を書くことのできる人を養成するためのカリキュラムや、教材のプロトタイプ開発などのプロジェクトが控えています。また、自社のソリューションが顧客の解決したい課題と同サイズではない、手段の一つでしかないソリューションを提供している企業を対象に、自社のソリューションを使って、顧客のプロジェクトを支援する『学びのコミュニティ』というサービスも開始しました。

こうした新たな活動は、書籍販促プロジェクトが新たな局面に入ったことを意味しています。ここから先、私がどのようなプロジェクトの目標を立て、それを進めていったかというプロセスは、いつかまた紹介したいと考えています。

その手始めとして、こうした動きをまとめていくシンボルとして、プ譜のマークもデザインしました。

プロジェクトというものに興味関心や課題意識のあるみなさまにおかれましては、ぜひ今後のプ譜にまつわる活動にご注目頂ければと存じます。

ここまでの書籍販促活動を、プ譜とは異なる表現として、プレイヤーや関わる人をベースとした構造図にまとめましたので、みなさんが書籍販促戦略を考える際の参考にして頂ければ幸いです。

10,000文字を超えるnoteをここまでお読みいただき、ありがとうございます。これまでにご紹介してきた、人生初となる未知の書籍販促プロジェクトのプランを策定し、定期的な振り返りを通して重版を引き寄せた「プ譜」の考え方・つくり方につきましては、ぜひ拙著をご購読ください。

※2023年10月追記

『予定通り進まないプロジェクトの進め方』では行いませんでしたが、2023年8月に刊行した『ゼロから身につく プロジェクトを成功させる本』では、プロジェクトで必ず遭遇する問題を医療現場で作成されている病態関連図を範にして、「プロジェクトの病態関連図」というものを作成し、その病に効く良書を書店で展開する「プロジェクトの処方箋ブックフェア」を企画しました。こちらもよろしければご参考下さい。

また、ご希望の方にはZoomを使ったオンラインレクチャや企業研修も提供しております。(共著者の後藤さんによる企業研修プログラムもありますので、ぜひお問い合わせください)

最後に、ここまで紹介してきた施策の活動カレンダーをスプレッドシートにまとめ、行ってきた施策リストを下記にまとめました。これは私たちのケースで実施した施策であり、私たちが実行した成果の出なかった施策が、みなさんが実施してうまくいくことがきっとあるはずです。事例というものは個別具体的な状況に癒着しているものであり、それをベリベリを引きはがして、ご自身のケースに当てはめて考える必要があることをご承知おきください。

ここから先は

¥ 500

未知なる目標に向かっていくプロジェクトを、興して、進めて、振り返っていく力を、子どもと大人に養うべく活動しています。プ譜を使ったワークショップ情報やプロジェクトについてのよもやま話を書いていきます。よろしくお願いします。