『女たちの長谷みち』六地蔵~宇治

こんにちは。文来(ブンク)です。

「蜻蛉日記」「更級日記」の長谷寺への旅をたどる『女たちの長谷道』3回目です。

■1回目

■2回目

今回は六地蔵から宇治までをたどります。

「蜻蛉日記」「更級日記」両日記とも、この間に関する記述はありません。蜻蛉日記にただ、

夜明けに京都を立ち昼に宇治に着いた。

とあるだけです。

両者とも貴族ですから牛車での移動らしいので、足は疲れなかったでしょが、お供は大変ですね。

牛車には女奉公人も乗せたのでしょうか?一行の人数は?男女比率は?馬はどうだったか?など考えると切りがありません。

六地蔵から宇治までは、藤原氏の別荘地であり墓所でした。

さてスタートは京阪六地蔵駅。

すぐ前の川に掛かる橋を渡ります。

それから右折して坂を下り右折して、茶の店舗の前にある石碑「六地蔵宿立場高札場跡」通称 札の辻です。

ここから奈良街道に入ります。

奈良街道の入り口には道標があり、すぐそばに正行寺があります。

次の道標の所で正覚院に行きました。

府道を信号で渡ると木幡小学校が見えます。学校のグランドの端に「浄明寺跡」の石碑があります。

この寺は藤原道長が、藤原一門の菩提寺として建てた、元は法隆寺に匹敵する程だったそうです。

街道に戻り、木幡駅を過ぎると「不焼地蔵尊 能化院」があります。

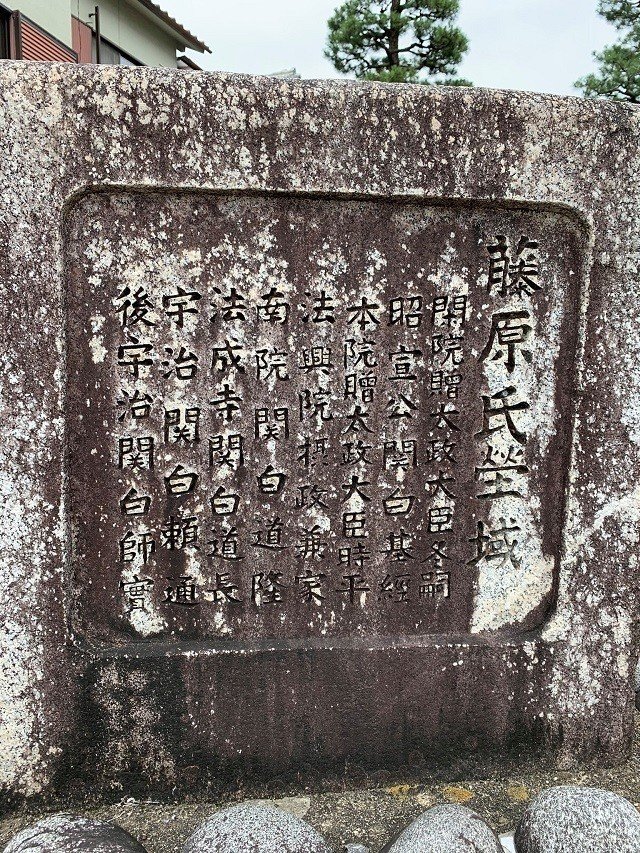

石碑を左折して能化院を通り過ぎると、藤原一門の墓所である宇治の陵の遥拝所があります。

関白太政大臣 藤原冬嗣、基経、兼家、道長や各天皇の皇后や中宮の墓所の石碑や木札があります。

ここ一箇所で全ての墓所を回った事になるそうです。鎌倉初期までで数百人分あるそうです。宮内省管轄です。

明治維新までで、荒れ果ててどこに誰が埋められて居るか分からず番号で管理されてるそうです。

墓所のすぐそばまで、新興住宅が建ち千年も経てば墓所も恐ろしく無くなるのですね。

また奈良街道に戻ります。西方寺は近衛家の念仏寺で弥陀次郎の伝説があるそうです。

古墳も邸内にあります。

ひらまちはしを渡るとすぐに戦川橋があります。

ここは、仲哀天皇の子の押熊王を竹内宿禰が討ち破った所との伝説があります。

「菟道稚郎子尊 宇治墓参道」の石碑があります。

菟道稚郎子尊(うじのわきいらつこ)は、第15代応神天皇の三男で、次期天皇に指名されました。

応神天皇の死後、それを長兄が不満に思い、菟道稚郎子尊(うじのわきいらつこ)殺そうとします。

その情報を次兄の大鷦鷯尊(おほさざきのみこと、後の仁徳天皇)が菟道稚郎子尊(うじのわきいらつこ)に伝えると、菟道稚郎子尊は長兄を殺しました。

ですが、そのまま天皇にはならず、大鷦鷯尊と皇位を譲り合いしてるうちに急死しました。大鷦鷯尊が仁徳天皇になりました。

宇治川を見て『女たちの長谷道』の3回目を終わります。