新年はおめでたい富士山から/葛飾北斎 吉田博 歌川広重 浮世絵が語る日本の名山展【感想】

2025年の展覧会はじめは、「葛飾北斎 吉田博 歌川広重 浮世絵が語る日本の名山」展でした。

年明けに大阪歴史博物館に行ってたやないか!ってツッコミが聞こえてきそうですが、あれは常設展であって、展覧会・企画展はこれが2025年初訪問ということで、ひとつよろしくお願いします。

本題に戻りまして、今回訪問した美術館は心斎橋筋にある、その名も「大阪浮世絵美術館」です。北斎の『神奈川沖浪裏』がいつでも見られることがウリのひとつとなっております。

そしてもうひとつのウリが、ルーペの貸出。柵や立ち入り禁止テープもないので、間近で細かいところまでじっくり鑑賞できるんです。

さて、今回の私のお目当ては、企画展のタイトルにもなっている𠮷田博でした。彼は川瀬巴水と同じく新版画家としても活躍した人物で、淡い色で摺り重ねられた風景画がとっても私の好み。彼の作品を生で見たことがなかったので、一度見てみたかったんです。

展示は4部構成になっており、第1部は関西の景色を描いた浮世絵作品の紹介でした。第2部は東海道沿いの名山、第3部は失念(色んな風景画の妙ってかんじでした)、第4部が富士山だったと思います。

それでは、印象に残った作品をご紹介していきます。

▶第1部

歌川広重『京都名所之内 あらし山満花』

よく見ると、桜の花の部分に凹凸がついていた…ハズ。この摺り方は上方浮世絵館で習ったぞ、空摺だー!とひとりテンションが上がりました。

ネット上の画像だと分かりにくいですが、もう少し桜の色も川の色も鮮やかな色をしていて、ピンクとブルーの対比が美しく、なんとも風流なんです。小舟から上がる煙がこれまたいい味。

歌川貞秀『大坂名所一覧 九枚続』

※リンク先では3分割されていますが、9枚続きの絵です

これも「大阪歴史博物館で勉強した!」と見入っていました。大阪城から南の大坂のまちを描いた作品です。

といっても北は京都の東山や滋賀の比叡山、西は兵庫の六甲山脈や南の淡路島まで広く描かれた鳥観図になっていて、知っている地名を探すのも楽しいです。

大坂の南側はのどかな景色なのに、難波以北は怒涛の建物の屋根郡が描かれていて、屋根のひしめき具合が面白かったです。歴史的資料として活用されているんだろうなと想像しました。

▶第2部

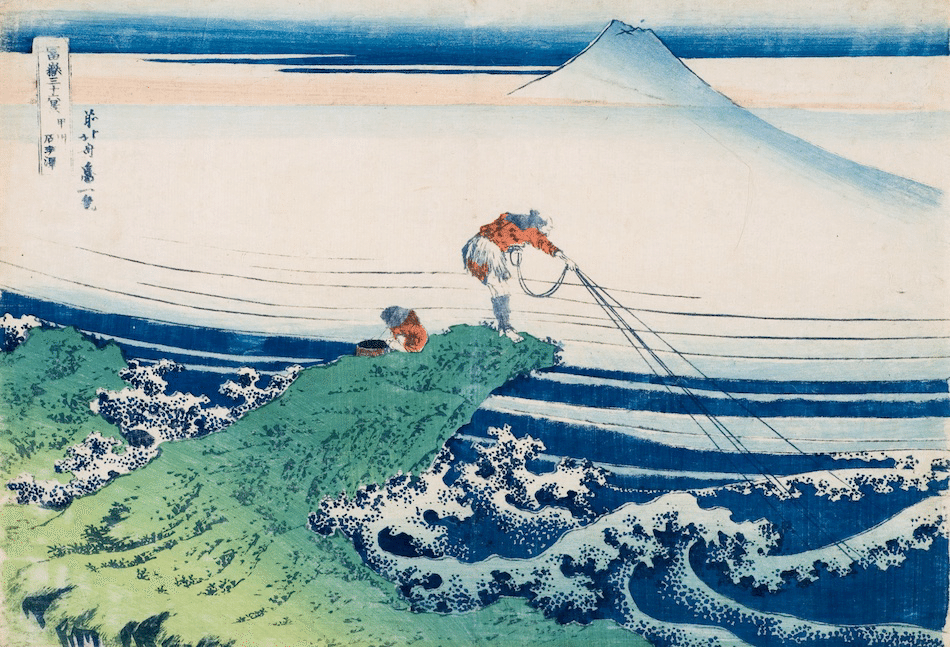

葛飾北斎『冨嶽三十六景 上総ノ海路』

解説にあったとおり、画面左側で帆船のロープでできた三角形の中に富士山の三角が配置されている構図に美を感じる一枚です。

私のお気に入りは、水平線が弧を描いているところです。視線が富士山(とその上にできている三角形)に誘導される感じがするのですが、みなさんはいかがですか?

このほか広重の東海道五十三次も複数あったのですが、これについては最後に少し触れます。

▶第3部

𠮷田 博『米国シリーズ ナイヤガラ瀑布』

アマゾンに復刻ポスターが売られていました。(笑)

ついに𠮷田博作品登場!「これ本当に木版画か?どうやって摺っているんだ?!」と思うくらい、水煙のぼかしが絶妙でした。解説によると、吉田博の木版画は色の摺数が30~90とかなり多いんだそうです。その摺り重ねがなせる業なんですね・・・。恐れ入りました。

𠮷田 博『印度と東南アジア アジュメルのブレンデルワジャー』

正面の白い建物に、うっすらクリーム色の陰ができているのがお分かりでしょうか?ここは紙も凹みがつけられていて、色と凹みで二重の陰ができていました。

以前に少し触れた通り、江戸時代の浮世絵はほとんど影が描かれないのですが、この作品は人物に影が落ちています。(𠮷田博は日本の西洋画壇を引っ張った人だったそうなので、影の描写は当然なのかもしれませんが。)

広重や北斎の浮世絵と並べて見ていると、それが異質に見えてくるんです。加えて色合いもパキッとしているためか、なんだかアニメのように感じられて、強く印象に残りました。

歌川広重『名所江戸百景 浅草金龍山』

この作品は、お寺の赤に雪の白が映える色の対比もさることながら、画面のあちこちに雪を表す空摺がほどこされていることが感動的な作品です。

事前にこちらの記事(→大阪浮世絵美術館/ホームメイト (touken-world-ukiyoe.jp) )を読んでいたので、参拝客の足元をじっくり見てみました。たしかに、足跡をあらわす点々の凹みがあります。

でもそれだけではなくて、山門の赤色にかかる雪の粒も凹んでいましたし、木々に積もった雪の部分にも凹凸がついていて、枝に乗ったこんもりとした雪のかたまりが豊かに表現されていました。

広重晩年の傑作の一つと数えられるこの作品。私にとって、この日一番心に残った作品でした。

▶第4部

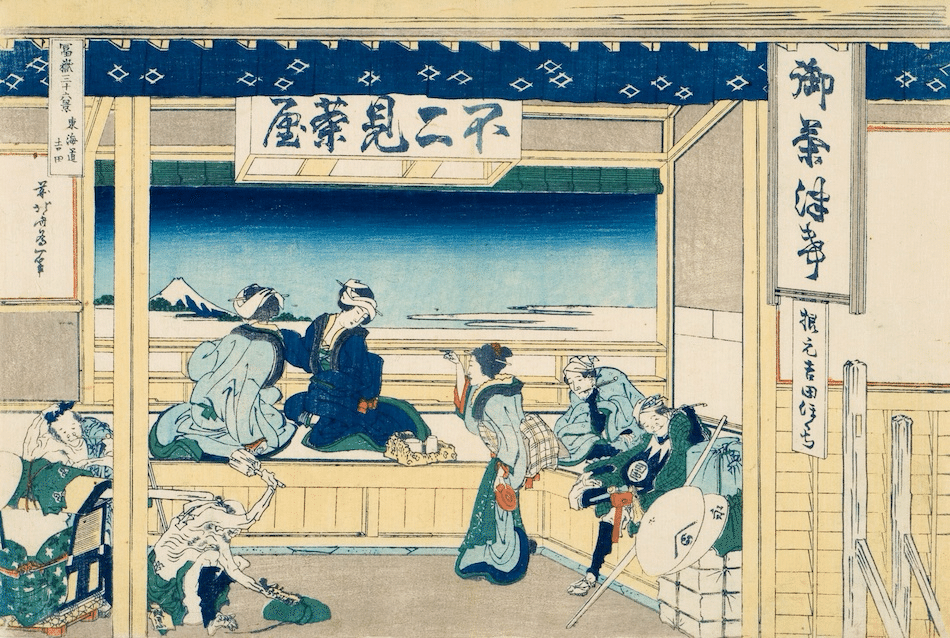

葛飾北斎『冨嶽三十六景 東海道吉田』

簡単な鑑賞メモをスマホに残していたんですが、「ルーペ良い。腋毛までちゃんと見える。」と書いてありました。腋毛のおじさん(画面左下)は、駕籠かきで草鞋を木づちで叩いているところだそう。

腋毛はともかく、細かいところまで描きこまれていることに感動を覚えます。中央の女性の傍らにあるお盆の造詣だとか、駕籠が置かれている台の装飾や、床と座敷の板の間にある石材など・・・。

ミクロ視点で見てみると、普段なら見落としていそうなディテールまで確かな筆致で描かれていることに驚かされます。

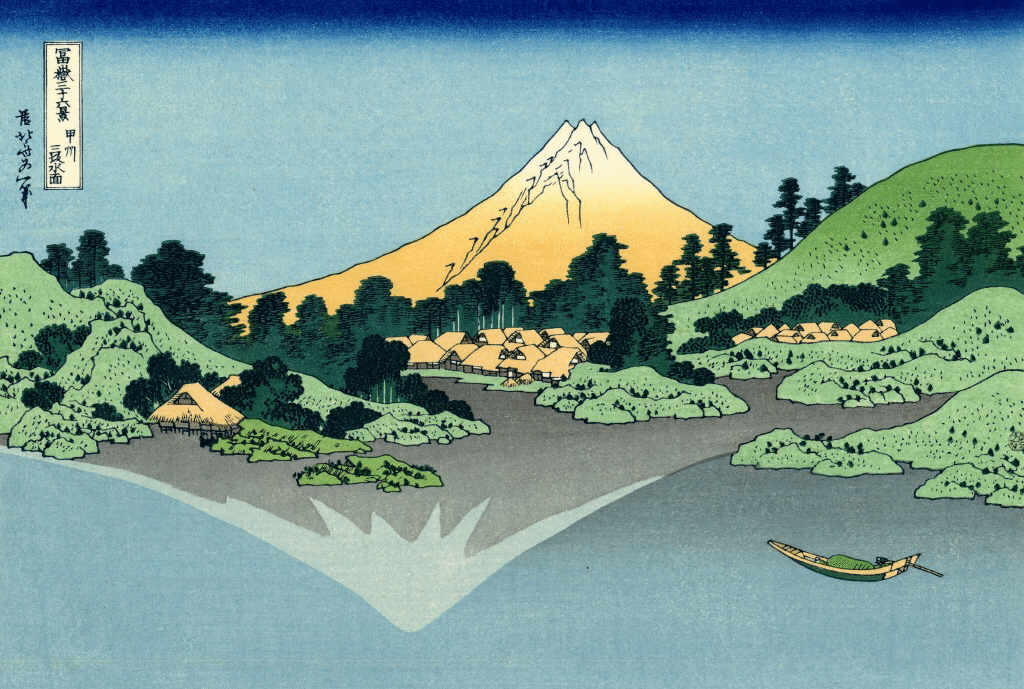

冨嶽三十六景シリーズを改めて見てみて思ったのは、動と静の構図が巧みであることでした。

たとえば、波打つ海や釣り人の動と、雄大な富士の静。

展示されていた作品を2点、例として画像を貼っておきます↓

出典: https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/06143/

出典: https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/06150/

𠮷田 博『冨士十景 興津(おきつ)』

日の光を受けて淡い色に染まる富士と逆さ富士。なんとこの冨士十景シリーズは、自摺だったそうです。

またこの作品は、北斎の『冨嶽三十六景 甲州三坂水面』が念頭にあったのではないかとのこと。2つ並べて展示されていました。

出典: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:The_Fuji_reflects_in_Lake_Kawaguchi,_seen_from_the_Misaka_pass_in_the_Kai_province.jpg

どちらもそれぞれの味わいがありまして、北斎は逆さ富士の位置をずらし、地上の富士そっくりには描かない独創的な表現が面白かったです。

一方で西洋絵画の技法を会得している𠮷田博の富士は、「その場の光や大気の様子までも再現したかのような写実性」( MOA美術館所蔵 吉田博 木版画展 抒情の風景(ノスタルジック・ユートピア) | 名古屋ボストン美術館 | 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ (artagenda.jp)より)という言葉も納得の、荘厳さや雄大さを感じさせてくれました。

▶ミュージアムショップ

ポストカード、浮世絵・新版画の関連本、浮世絵グッズなどのほか、浮世絵の複製版画や江戸時代に制作された浮世絵まであります。

実は気に入った浮世絵があったら買ってしまおうかな、なんて思っていたんですが、さすがに2ケタ万円は手が伸びませんでした(笑)

アンダー10万円もありましたが、その額を出すならいろいろ見比べたいし・・・と、やっぱり勇気は出ず。

ちなみにポストカードは1枚143円で、私の体感の相場より10~20円お安かったです。6枚買うと550円ということで、吉田博を中心に6枚購入しました。

ミュージアムショップはチケットなしでも利用できます。浮世絵関連の和風なおみやげを買って帰りたい外国人には、立地も含めてちょうどいいんだろうなと思いました。

▶全体的な感想

美術館自体が、心斎橋筋という大きな商店街にあるビルの2階にあるので、面積としてはこぢんまりしています。ぱっと見は「えっ、これだけ?!」という印象を受けてしまったのですが、作品数は60弱ありました。ルーペでじっくり見られることを考慮に入れれば、入館料1,000円も納得といったところでしょうか?

.

作品を見ていると、自分が彫りも体験したからか、小さな点々や細かい網目などを見ては一体どうやって彫っているんだろうか?と気になって仕方がなかったです。これまで「フーン」くらいにしか思っていなかったのに。

彫りに関してさらにいうと、館内で流れているビデオによれば、江戸時代は1㎜幅に7,8本の髪の毛の線を彫っていたらしいです。実はこれ、上方浮世絵館で教えてもらっていたことだったんですが、

「1㎜に7,8本?さすがに嘘やろ?1㎝と言い間違えたのかなぁ」

と思って、記事に書かなかったんです。マジやったんや・・・と衝撃。(上方浮世絵館のスタッフさん、疑ってごめんなさい)

ちなみに道具は現代の方が進歩しているものの、1㎜に3,4本が限界らしいですよ。江戸の彫師、おそるべし。

.

さて、保留していた東海道五十三次について。『保土ヶ谷 新町橋』を見ていた時に、画面中央の山の中腹から煙が立っているように見えたんです。ルーペで見てみても、2センチ幅くらいの煙のような紙の盛り上がりがあって、色もやや灰色っぽくて。そういう摺なのかぁと思って次の『箱根 湖水図』にうつったら、これも真ん中部分に同じような紙の盛り上がりが。おやおや。

察するに、東海道五十三次シリーズは真ん中で折られていたもので、紙の盛り上がりに見えたものは紙がこすれて傷んだ跡。ところどころ雲みたいに紙が毛羽立っている箇所もあったので、保存状態が良いものではないのでしょう。

なお、ほかの作品については、傷みは気になりませんでした。

ルーペがあると色んなものが見えてしまうものだなと思いました。もしくは自分が見慣れてきたのか?目利きになれたらうれしいですけれども!

以上、感想&レポでした。

心斎橋という土地柄含めて、観光とともにアートな気分を味わいたい方や、有名中の有名である北斎の名作を見てみたい方にはぴったりの美術館だと思いました。

もちろん、ルーペで細かい点まで味わう経験は貴重だと思いますので、浮世絵ファンも楽しめるはずです。

気になる方はぜひ覗いてみてください。

◆展覧会情報

会 期 2024年7月23日(火)~2025年2月16日(日)

開館時間 10:00~17:00(最終入館16:30)

H P 大阪浮世絵美術館の公式サイト (osaka-ukiyoe-museum.com)

地 図

▶参考リスト

東海道吉田 - 葛飾北斎 「富嶽三十六景」解説付き (fugaku36.net)

MOA美術館所蔵 吉田博 木版画展 抒情の風景(ノスタルジック・ユートピア) | 名古屋ボストン美術館 | 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ (artagenda.jp)

▶関連記事