カタカナのカタガキの人たち。

ドゥーラ。ドリラー。シクロドライバー。ブリッジナチュラリスト。サウンドパフォーマー。チャプレンカウンセラー。マンガーソングライター。ファイバーアーティスト…。

記者きんぎょばちです。ちょっと聞き慣れないカタカナ語を並べてみました。これらの言葉はいずれも、神戸新聞地方版に掲載された人物紹介記事で、肩書として添えられた言葉です。最近の記事から、珍しいカタカナ肩書の3人を紹介します。

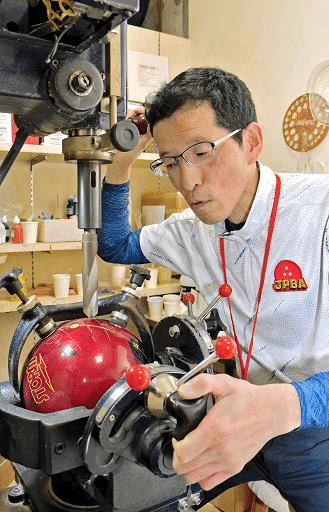

「ドリラー」の本田道明さん。

全国で約1千万人が親しんでいるとされるボウリング。大衆スポーツの人気を支える「ドリラー」の存在は一般にはなじみが薄いかもしれない。投げる人に合った指穴をボールに開ける職人だ。全国に約600人だけの認定技術者として、スーパーボウル二見(明石市二見町西二見)に勤務する。

10歳の時、叔母に連れられてボウリング場に行った。「自分の投げた球でピンが倒れる楽しさ。いつしかとりこになった」。大学時代はボウリング部に所属。毎日15ゲームをこなし、チームを関西学生リーグ1部昇格に導いた。

自動車販売会社に就職したが、25歳でボウリング場に転職。同僚の先輩がドリルの技術を手取り足取り、教えてくれた。

機械に固定した球にドリルの先端を当てる。指の長さや関節の可動範囲などボウラーの手に合った穴を頭に描きながら掘り進める。

意識するのは「投げて痛くない球。穴に指が引っかかって痛いとやる気を無くす」。とりわけ初めてのマイボールとなると誰しも特別な思いがあるもの。「その記憶は一生残るはず。一歩目でやめる人を出したくないですから」

近年、ボウリングは中高年の健康スポーツとしても注目を集める。仲間とコミュニケーションを取りながら楽しめるのが、かつてのブームを知る世代を引きつける。

スーパーボウル二見の利用者は、8割が65歳以上。80代のプレーヤーもいる。「今日は良い点が出たよ」。話し掛けてくれる人が自分が手掛けたボールを使っていてくれたらなおのことうれしい。

全国では施設の老朽化や娯楽の多様化でボウリング場の閉鎖が相次ぐ。「少しでも健康寿命を延ばしてもらうため、居場所を提供できれば」。磨いた技術で高齢化社会を支える。(2021年3月14日付朝刊明石版より)

ドリラーは「ドリルを使う人」でした。繊細なドリルさばきでボウラーを支えます。ボールが指にぴったりはまると気持ちいいですよね。

「サウンドパフォーマー」の「魔法使いユール。」さん。

植え込みをなでると「ブー」。おもむろにおもちゃのはさみを取り出し、切るような動きをすると「チョキチョキ」と音が鳴る。再び手で触ると「キラーン」。きれいになったようだ。動きに合わせ、専用の機材で効果音を出す「サウンドアクト」。街中で1人だけ、アニメの世界にいる様だ。新型コロナウイルス禍でイベント出演が減ったが、無償の路上パフォーマンスを続ける。「笑顔が報酬。人とのつながりが一番大切です」と道行く人を楽しませる。

西宮市出身で、幼い頃から大のディズニー好き。学校生活が退屈だった高校2年の時、ディズニーランドのパフォーマーに魅せられた。「半ば勢いで決めた」と、親の反対を押し切って中退し、パフォーマーとして生きることを決めた。

生活費と活動資金のためテーマパークでアルバイトとして働き、人とふれ合う仕事の楽しさを実感。サウンドアクトの技術を学ぶため、神奈川県にある専門の事務所に連絡し、翌日には新幹線に飛び乗った。関西で活動しているのは3人だけと聞き「絶対に売れる」と確信した。

2019年の夏。毎日、JR神戸駅周辺で練習を重ねた。動きに音を合わせるのが難しく、失敗の連続。白い目で見られることもあったが、面白がった人たちがSNSで動画を拡散し、仕事につながったこともある。「人とのつながりに助けられた」と振り返る。

徐々に仕事が増え始めた時、コロナ禍に巻き込まれた。出演予定のイベントはことごとく中止。それでも路上で活動を続け、相手に触れず、すれ違いざまの一瞬で笑顔にできる演目を試行錯誤している。

周りからは無駄な時間だと言われることも多いというが、「全てがプラスになっていて、人とのつながりを生んでいる」と話すと「ピンポーン」と音を鳴らして笑った。(2021年3月14日付朝刊阪神版より)

サウンド(音)を使ったパフォーマンス(演技)をする人でした。街で遭遇したら元気になれそうですね。

「ファイバーアーティスト」、のむらみちこさん。

カレル・チャペックの童話は愛らしいベビー服に。サルトルの哲学書は丈夫なオーバーオール。ランボー詩集はしゃれた夏服に仕立てる。「本にはいろんな意味合いがある。織るという行為を通じて考え、理解したい」

本で服を作り始めたのは、京都精華大学でテキスタイル(織物)を専攻していた学生時代。家には当時、父親の勤務する大学で廃棄処分となった古い洋書が山ほどあった。「なんてもったいない!」。カッターナイフで1行ずつ切り離して縦糸、横糸にし、織り上げた「本の服」は高く評価され、コンクールで入賞を重ねた。

「もちろん本は読むのも大好き。特に昔の本は、匂いや風合い、活字の凹凸感がたまりません。開けば居場所をつくってくれ、いつでも話を聞いてくれる友達みたい」

本の服はまた、着る人によっても意味を帯びる。父親のシャツは、長年愛用してきた英和辞典で作った。母のかっぽう着は元々、嫁いできた時に持参した料理本。本棚は人を表すというが、愛読書を服にして着れば、その人となりは一目瞭然というわけだ。

7年前に結婚し、今や自身も2児の母親に。一方、姫路市内の就労支援施設の職業指導員として、障害のある利用者らと共に、さをり織りにも取り組む。

「ずっと自分の思いだけで本を織ってきたけれど、それでは縦糸だけ。みんなと一緒に織ることで横糸が加わり、新しく色づいていく。効率を追わず、技巧でごまかさない、生(なま)の芸術こそ面白い」(2020年12月13日付朝刊姫路版より)

のむらさんは、本のファイバー(繊維)で服を作る人でした。哲学書のオーバーオール、着ると読書がはかどりそうです。ファイバーアートは、本に限らず繊維素材を用いた芸術作品全般を指すようです。

新人記者はよく、「分かりにくいカタカナ語は日本語に言い換えて」と指導されます。それに従えば、ドリラーは「穴開け職人」、サウンドパフォーマーは「効果音芸人」、ファイバーアーティストは「書籍衣装作家」…でしょうか。個性的な人や独自性の高い仕事、唯一無二の活動などは、カタカナ語の方がしっくりくるような気がします。

ところで、今でこそ何の説明もなく新聞記事に登場する「スマートフォン」ですが、5年ほど前までは「スマートフォン(多機能携帯電話)」と表記していました。「YouTube(ユーチューブ)」は、「動画投稿サイト『ユーチューブ』」という表記が多いものの、最近は「ユーチューブ」とだけ書くケースも見られるようになってきました。カタカナ語の表記一つからも、時代の流れが見えてくるかもしれませんね。

<記者きんぎょばち>入社14年目。昨年から自宅で、梅酒やリンゴ酒を漬けています。ビンから酒をすくう道具のことを「ひしゃく」と呼ぶか「レードル」と呼ぶか、ちょっと迷います。