世界最長のつり橋、明石海峡大橋が開通するまで

兵庫が世界に誇る建造物、明石海峡大橋です。神戸と淡路島を結び、開通から20年以上たちますが、つり橋としては現在も世界最長です。車で渡ってみると、主塔の巨大さと橋の長さに圧倒されます。播州人3号が大橋の歴史を振り返ります。

名前に「明石」が付きますが、神戸市垂水区と淡路市をつないでいます。

全長3911メートル。当初の計画から1メートルも伸びました。

原因は工事途中の1995年1月に起きた阪神・淡路大震災でした。

橋の中央部が大きく移動します。

主塔間1990・74メートル

世界一確認 衛星使い測定

4月5日の開通を控えた明石海峡大橋で、着工から10年間にわたり行われた工事がすべて完了し、13日、橋上で建設省による実地検査が行われた。人工衛星を使った測量と実測の併用で、イギリス・ハンバー橋を抜く「世界一のつり橋」が確認された。

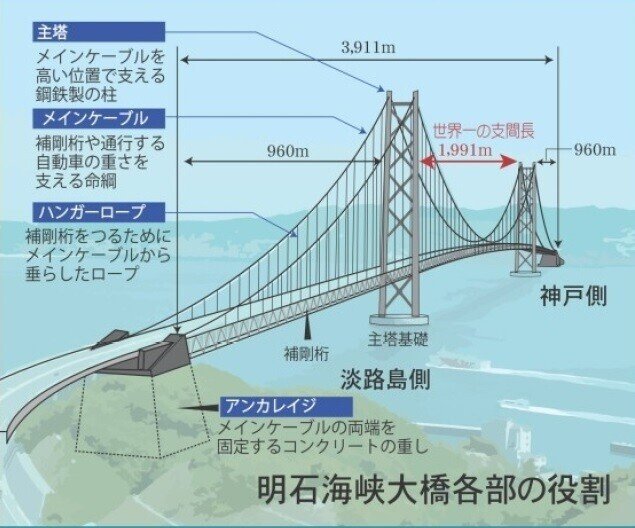

同大橋は1969年のルート決定から約30年、88年の現地着工からちょうど10年でようやく完成した。全長3910メートル、ケーブルで支える中央部は1990メートルだったが、阪神大震災による地盤のズレで、約1・1メートル延びたとして計画値を修正。橋の入り口には、すでに橋長3911メートルと書かれた緑色の看板が設置されていた。

実測作業はまず、人工衛星で両アンカレイジに設置した受信施設に電波を送り、橋の全長を測定。神戸、淡路の両アンカレイジから各主塔までの距離を橋上で光の反射を使って測った。全長から両端の実測値を引き、つり橋の算定基準となる中央部分の長さを出した。

実測値は、橋の全長が3911・06メートル、中央部1990・74メートル、神戸側959・98メートル、淡路側960・33メートル。

同公団では今後、パンフレットなどには「全長3911メートル」と震災で延長した部分も記載していくという。また、こう配も最大0・3ポイントアップし、3・3%になっていた。この後、書類審査などを経て、同公団へは3月末に合格が通知され、供用開始の告示が行われる。

(1998年3月14日付朝刊より)

あの巨大な構造物を1メートルも動かしました。地震のすさまじさがうかがえます。

記事にもありますが、ルートが決定したのは1969年。映画「男はつらいよ」の第1作が公開された年でした。

架橋の構想となると、さらにさかのぼります。

掲げたのは神戸市長を務めた原口忠次郎氏(1889~1976)でした。

原口氏は内務省神戸土木出張所長だった戦前の1940年、鳴門海峡架橋を提案。49年の神戸市長就任後、明石海峡架橋構想を立て、57年に調査費350万円を計上した、と過去記事にあります。

先進的な発想ですが、当時は「無謀」という声もあったようです。

その辺の経緯が、大橋開通前の連載「架ける」に取り上げられていました。

市長の白日夢

夕日を浴びて、神戸と淡路を結ぶロープがくっきりと浮かび上がり、「夢の架け橋」が現実となりつつあることを感じさせる。

明石海峡大橋が「夢の架け橋」と呼ばれるようになったのは、1957年からという。当時の神戸市長、故原口忠次郎氏は、神戸・淡路・鳴門を結ぶ架橋の必要性を訴えたが、国が動こうとしなかったため、市の予算案に独自の架橋調査費を盛り込んだ。「市長は白日夢を見ているのか」との声さえ上がり、「夢の架け橋」は実現不可能な「夢」の意味で名付けられた。

しかし、情熱は実を結び、2年後には国の調査が始まる。64年には神戸・垂水海岸に風力などを調べる高さ80メートルの観測塔が建った。以来30年になるが、現在も塔では二十四時間態勢で海峡の風が記録され、本四公団の事務所にデータを送っている。

この冬は強い北風が吹き、積雪もあった。高所のため、風速10メートルを超えると作業は中止になる。厳しい環境の中で、今、24本のロープが架かった。海峡ではイカナゴ漁が最盛期を迎え、春は近い。間もなく幅5.5メートル、三重のネットを張るキャットウォーク(空中作業足場)の設置が始まる。作業用ではあるが、ロープという線が面になり、海を渡る道が次第に延びていくことになる。

(1994年3月7日付朝刊より)

「夢の架け橋」と聞くと、希望に満ちたイメージが浮かびますが、少々違っていたようです。「夢物語」のニュアンスがあったんですね。

その後、構想は計画、着工へと進んでいきます。

海上での工事を定点観測した写真で振り返りましょう。

まだ大橋の姿がない明石海峡。2本の主塔が立つ地点にコンクリートプラント船が停泊し、基礎工事が進む(1991年4月)

明石海峡にそびえ立つ高さ約300メートルの主塔。周囲を行き交う船がその巨大さをよく表している(1993年6月撮影)

神戸―2本の主塔―淡路島をつないだキャットウオーク(作業足場)の上で、メインケーブルの架設が進む(1994年1月撮影)

神戸側から、淡路島側から、主塔から。それぞれを起点に張り出すように橋桁が延びていく(1996年4月撮影)

建設費は約5千億円。本州四国連絡橋公団(現本州四国高速道路会社)が抱えた巨額の債務の償還問題はありますが、開通後、長らく伸び悩んでいた交通量は通行料金の引き下げ効果などで順調に増え、2019年度は1日平均で初めて3万8千台を突破しました。

大橋を含む高速道路は通勤、通学の生活道として定着し、淡路島には観光施設が次々と誕生し、近畿各地から気軽に訪れられる場所となっています。

▢ ■ ▢ ■ ▢ ■

明石海峡大橋の愛称は「パールブリッジ」です。

開通に合わせて愛称を募集すると、約1万5500件もの案が寄せられました。

夜間のライトアップが真珠を連ねたように見えることや、神戸・淡路が真珠加工流通などで全国的にも有名なことなどが理由とされました。

そんなパールブリッジの表情を写真でご覧ください。

神戸市側にある舞子公園からは明石海峡大橋を間近で見ることができる(2012年11月撮影)

濃霧でかすむ明石海峡大橋(2020年6月撮影)

淡路島側からの眺めも壮大です=淡路市岩屋、松帆アンカレイジパーク(2008年7月撮影)

神戸空港から望めば、主塔の間を落ちていく夕日が見えます(2014年10月撮影)

船上から見上げれば別の表情になります(2010年5月撮影)

夜間のライトアップも魅力的です。

クリスマス限定バージョンでライトアップされた明石海峡大橋(2016年12月撮影)

色とりどりのイルミネーションが世界最長の橋を彩ります。

▼輝き31パターン 夜を彩る

大橋のイルミネーションは計31パターン。時間帯や季節などによってその輝きは変化する。平日はパール色、土日祝はグリーンブルーが基調。正時ごとに虹色となり、毎時30分にその月の誕生石の光を放つ。

2本のメインケーブルに計1084基(1基につき赤青黄の電球)が並び、発光させる組み合わせで自在に色を変える。特に虹色はお手の物で、東京湾の「レインボーブリッジ」より鮮やかなレインボーだとか。

(2018年4月5日付朝刊より)

ただし、明るすぎないように制限されています。

理由は、橋の下を船が行き交うためです。

(2010年6月撮影)

光の美と安全

赤、青、黄色…。クリスマスのデコレーションのように夜空を光で彩る明石海峡大橋。10月に続いて、11月19日に再び、試験点灯が行われた。

今回の目的は、前回の試験点灯で、海事関係者から「ライトアップした主塔とケーブルを浮き立たせる白色のライトがまぶし過ぎる」との声が出たため。

世界最長の吊(つ)り橋を美しく見せる。しかし、そのイルミネーションが、船舶関係者にとっては航行安全に大きく影響する。1日平均1400隻の船が往来する明石海峡。超過密の海上交通地帯だけに、安全性には最も神経をつかう。

その日、本四公団が船を出し、海上から光の具合をチェックした。8割減、6割減と光量を下げていったが、海事関係者は「できる限り暗くしてほしい」と答えを返してきた。

強い光は、航行する船員たちにとって、主塔腹部で赤く光る航空障害灯が見えにくい、下を通る船の明かりが見えにくくなる―など、問題点も抱える。

ライトアップは、その造形美だけでなく、安全航海との微妙な調整が迫られている。

(1997年12月1日付朝刊より)

もっと派手派手しくても、と思うことがありますが、橋の下を往き来する船への配慮もあったのですね。

眺めだけでなく、橋そのものが観光資源になっています。

(2018年3月撮影)

主塔などを巡る見学ブリッジワールドや、普段は入ることができない明石海峡大橋の管理用通路を歩く海上ウォークなども開催されています。

さらに魅力を発信する試みも始まっています。

夜景への架け橋

明石海峡

世界最長のつり橋、明石海峡大橋の主塔から望む360度の夜景―。本州四国連絡高速道路会社(神戸市)は今秋、旅行業者と連携して夜間の塔頂(とうちょう)ツアーを始める。流れるようなケーブルの曲線、海岸沿いの街明かりなど、高さ300メートルに迫力満点の景色が広がる。

同社は主塔内部を公開する昼間の見学会「ブリッジワールド」を2005年度から始めた。19年度までに13万人以上が参加する人気ぶりだったが、コロナ禍で中断。旅行業者によるツアーは継続しているが、緊急事態宣言などで縮小を余儀なくされている。

夜間ツアーは定員12人に絞り特別感を高める。道路下の管理路を使って主塔へ向かい、東京タワーに匹敵する高度までエレベーターで一気に上昇する。眼下に海峡を渡る車列、遠くに大阪湾岸の夜景を見渡せる。

早ければ10月下旬の開催を目指すが、緊急事態宣言発令中のため日程は決まっていないという。

(2021年9月15日付朝刊より)

<播州人3号>

1997年入社。明石海峡大橋は、神戸市や明石市などの海側からはもちろん、遠く離れた場所から見えることがあります。ふと海側に目を向けると、巨大な主塔が意外に近くにあったりして驚くことがあります。兵庫県の西端にある赤穂市から撮影された写真が掲載されたこともあり、文字通りランドマーク(目印)です。

#明石海峡大橋 #世界一 #つり橋 #阪神・淡路大震災 #夜景 #淡路島 #パールブリッジ #神戸 #原口忠次郎 #ランドマーク